【保存版】就活の様々な疑問に回答「学歴フィルターって本当にあるの?」など33選

17,959 views

最終更新日:2023年12月18日

就活をしていると、「なぜ?」と思うことがありませんか?

「なぜ業界分析をしなければいけないのか」

「なぜ志望動機を書かなければいけないのか」

「そもそもなぜ働かなければならないのか」

本記事では、そういった就活生の疑問に1つ1つお答えしていきます。今から就活を始める人も、就活で行き詰まっている人も読んでみてください。

●働く目的編

└Q.なぜ就活をしなければいけないの?

●自己分析編

└Q.なぜ自己分析するの?

└Q.いつからやればいいの?

└Q.どうやってやればいいの?

●業界研究編

└Q.なぜ業界研究をしなければいけないの?

└Q.業界研究ってどうやってやればいいの?

●企業研究編

└Q.なぜ企業研究をしなければいけないの?

└Q.企業研究はどうやってやればいいの?

●企業選びの軸

└>Q.なぜ軸を決めなければならないの?

●インターン編

└Q.なぜインターンに行くの?

└Q.インターンが内定に影響するの?

●OB訪問編

└Q.なぜOB訪問をしなければいけないの?

└Q.何を聞けばいいの?

●合同説明会編

└Q.なぜ合同説明会に行かなければいけないの?

└Q.そもそも質問はした方が良いの?

●企業説明会編

└Q.なぜ企業説明会に行くの?

●ES・履歴書編

└Q.学歴フィルターって本当にあるの?

└Q.なぜ志望動機を聞くの?

└Q.なぜガクチカを聞く

└Q.なぜ自己PRを聞くの?

●Webテスト編

└Q.なぜWebテストをするの?

└Q.テストセンターやWebテストは何が違うの?

●面接編

└Q.なぜ面接をするの?

└Q.「私服でお越しください。」「自由な服装でお越しください。」はどう言う意図?

└Q.なぜ逆質問をするの?

└Q.逆質問は何を聞けば良いの?

└Q.なぜ企業は第一志望かどうか聞くの?

└Q.なぜ圧迫面接をするの?

└Q.なぜ長所・短所を聞くの?

●グループディスカッション編

└Q.なぜグループディスカッションをするの?

●お祈りメール編

└Q.なぜ不採用通知が来る時と来ない時があるの?

●内定編

└Q.なぜ内定承諾書を書くの?書いたら就活を続けられないの

└Q.内定辞退をするときはメール・電話・直接のどれが良いの?

●まとめ

働く目的編

なぜ就活をしなければいけないの?

就活とは、職につくための活動です。なぜ就活をするのか、なぜ働くのか。

この問いの答えは人それぞれで絶対的な答えなど存在しません。自分の成し遂げたいことのために働く人もいれば、家族や趣味などの仕事以上に大切なもののために働く人もいるでしょうし、純粋にお金稼ぎのためという人もいるでしょう。

ただ、それらは結局「幸せになるため」という結論にたどり着くと考えます。成し遂げたいことを成し遂げ幸せになる。お金を稼いでやりたいことができて幸せになる。ということに繋がるのではないでしょうか。

幸せの形が人それぞれあるように、その答えの見つけ方も人それぞれです。

下記の記事にソフトバンクの孫正義社長やFrancfrancで有名な株式会社バルスの高島社長の働く理由の見つけ方が載っています。ぜひ読んでみてください。

自己分析編

Q.なぜ自己分析するの?

自己分析を行う目的は3つあります。1つ目はやりたい仕事を見つけるため、2つ目は自分を知るため、3つ目は強み弱みを把握するためです。この3つを知っておくことで、受ける企業を選ぶ時やES・志望動機・自己PRを書く時に役立たせることができます。

自己分析を行うことで、経験と結びついた志望動機を作成することができ、説得力を高めることができます。

自己分析を行う際には、自分視点だけでなく企業視点を持つこと、思いだけでなく経験を考慮すること、インプットだけでなくアウトプットも行うことに注意して行ってみてください。

自己分析をどのくらい行うかで、就活の質は格段に変わってきます。

Q.いつからやればいいの?

結論、早いに越したことはありません。特にやり始めるタイミングはないと考えています。ただ、就活の早期化に伴い、企業側も選考やインターンを早い時期から始めています。

自分の就活をスムーズに進めていくためにも、企業のイベントに参加する前には必ず行いましょう。また、自己分析に完璧はなく、就活でグループワークや面接などを行う上で変化していきます。1回やったから終わりではなく、自分と向き合う時間は定期的に作るようにしましょう。

Q.どうやってやればいいの?

自己分析の具体的な方法は、自分の経験を把握し、そこに感情を付け加えることです。主に自己分析を行う時に使われるツールに、他己分析シート、モチベーショングラフ、診断グラフなどがあります。

モチベーショングラフの具体的な作成方法や自己分析の具体的な利用方法など、参考にしたい方は下記の参考記事をご覧ください。

簡単にできる自己分析のやり方8選!-やり方別のメリット・デメリットをunistyleが独自調査-

自己分析はどこまでやるべき?|自己分析のやり方とゴールについて

【自己分析とは?】これで攻略間違いなし!自己分析の目的と進め方

メモで就活無双できる話|自己分析ノートを30冊書いた前田裕二が唱える「メモの魔力」とは?

内定レベルの自己分析ができる!効果的な自己分析シートの書き方とは

業界研究編

Q.なぜ業界研究をしなければいけないの?

業界研究を行うのは、各業界のビジネスモデルを理解し、仕事内容をイメージするためです。ビジネスモデルを理解し、仕事内容をイメージすることは、自分の就活の水準を内定レベルまで上げることに繋がります。

さらに、業界研究を行いビジネスモデルや仕事の理解が深まると、仕事内容からその業界で求められる素養を知ることができます。

ここで見つけた求められる素養が、自己分析で見つけた強みと合致すれば、より効果的な自己PRを作成する事ができます。

Q.業界研究ってどうやってやればいいの?

具体的なやり方をご紹介します。業界研究を行う際の重要なポイントとして次の4つが挙げられます。

②業界のビジネスモデルの理解

③職場での働き方+求められる素養を考える

④業界ごとのつながりから業界比較をする

①自己分析から企業選びの軸と自身の素養を導く

業界分析から行ってしまうと、業界の幅が狭まったり、一貫性のない業界選択になってしまったり、自分の経験に基づかない説得力に欠ける志望動機になったりといった問題が発生します。そうならないよう、自分の経験から得た能力と仕事で生かせる力を結びつけるためにも、両者を並行させながら考えていきましょう。

②業界のビジネスモデルの理解

ビジネスモデルとは、商材とお金の流れを理解することです。具体的に言うと、(1)どんな商品・サービスを(2)誰に対して(3)どの様に売り、利益を得ているかを理解することになります。

企業が提供する商材は、大きくモノ・サービスの2つに分けられます。メーカーを始めとしたモノを扱う会社は自社の製品に対する愛着が強い人が多い傾向にあるため、モノが競争力の源泉となり、モノ作りの根幹となるマーケティングや研究開発といった部署が花形になりやすいことになります。

一方、銀行・コンサル・商社を始めとしたサービスを扱う企業の場合、商品を見せて売り込むことは困難になるため、ヒトが競争力の源泉となり、商材を売り込むといった営業力を見られそうです。

(2)誰に対して

ここでは、誰に商品・サービスを利用してもらうかを考えます。顧客は誰かということです。ここで言う顧客とは法人と個人の2つに分けられます。

(3)どのように

多くの業界・企業では、営業が商材を提供する役割を果たしているため、営業としての働き方について理解を深めることがこの項目の基本になります。

③職場での働き方+求められる素養を考える

ビジネスモデルを理解すると、様々な職種が出てきたと思います。

それらがどのような能力を必要としていて、自分の経験からどの職種に紐付けられる・能力・素養を持ち合わせているかを探します。

素養を考える際にはこちらの記事を参考にしてみてください。

④業界ごとのつながりから業界を比較をする

①~③まで研究した上で、そこから挙げられたビジネスモデルや成し遂げられることは、他の業界にも当てはめることができないか、近しい事ができる業界はあるのではないかを考えます。

こうすることで、興味のある分野を広げることができます。これらを自己分析から導いた自分の強みと関連付け、憧れではなく向いていること・やりたい/興味があることとの合致を伝えられるようにしましょう。

【最新版】業界研究のやり方やポイントをわかりやすく徹底解説

【本選考対策完全版】商社・金融・コンサルなど各業界の業界研究からES・面接対策まで一挙解説

ES・面接で人気企業内定者が企業に伝えていた5つの強みとは?

企業研究編

Q.なぜ企業研究をしなければいけないの?

企業研究の目的は企業選びとES・選考を進めるためです。企業を選ぶために同業比較をする、ESや選考を進めるために同業比較をすることが目的です。

もう少し具体的に言うと、「その業界のビジネスモデルや働き方を理解した上で、業界内のその企業の立ち位置を知ること」です。

立ち位置を知ることで、ESや選考で「他の会社で良いじゃん」と言われないために行います。

Q.企業研究はどうやってやればいいの?

企業研究は、①業界内の特別なポジション・強みを把握する、②社風・企業理念を理解する、③企業で働く人を知る、といった流れで行います。

①業界内の特別なポジション・強みを把握する

同一業界ではたいていビジネスモデルや事業領域が近しくなるわけですが、その中で得意とする分野は企業によって異なります。

ここでは、業界内の位置づけを理解するだけで終わらせるのではなく、業界研究により導かれた、自分が具体的に取り組みたいこと仕事を関連付けるところまで考えるようにしましょう。

②社風・企業理念を理解する

社風や企業理念は、業界の特徴を知る上で考慮すべき事項の1つです。

これを知るにはやはりOB訪問をすることに勝る手段はないでしょう。企業内でも部署によって雰囲気が違ったりするので、実際に自分が興味のある部署がどのような雰囲気なのか、どんな人が集まっているのかを聞いてみましょう。

③企業で働く人を知る

企業で実際に働くうえで、人同士の関わり無しに事業は成り立ちません。選考の場でも説明会や面接で対峙するのは人事や現場社員といった人であり、働く人の観点から同業比較をしていくケースもあると思います。

このアプローチを選択する際に認識しておくべきは、就活で実際に会える社員はほんの一握りだということです。人について焦点を置きすぎてしまうと、ついつい「成長できる」「刺激を受けられる」といった会社が与えてくれるものについて語ってしまいがちになります。

複数内定を貰った後に入社先を決めるうえで考慮するのはありですが、人への魅力ばかりを志望動機として語ってしまうのは適策ではないでしょう。

企業選びの軸

Q.なぜ軸を決めなければいけないの?

そもそも企業選びの軸とは、多くの企業を見ていく中で、企業を選ぶ自分なりの基準のことです。

この軸が決まることで、受ける業界・企業が絞り込めたり、志望動機が書きやすくなったり、入社後のミスマッチが起きる可能性を減らせたりといったメリットがあります。

そのため、就活を行う上でとても重要です。

具体的な軸の例や、軸に合った業界を知りたい方は、下記の参考記事をご覧ください。

企業選びの軸(就活の軸)の定め方とES(エントリーシート)例文を紹介 -大手企業内定者の回答例13選-

【就活における7つの企業選びの軸】自身の軸に合った業界を知ろう

企業選びの軸の選定法とは?ガクチカや自己PRを活かした軸の作り方

企業選びの軸の定め方と注意すべき3つのポイントとは

志望動機よりも企業選びの軸を意識せよ!リクルート内定者が語る就職活動アドバイスその1

就活の進め方|企業選びからES・筆記試験・GD・面接突破法まで

インターン編

Q.なぜインターンに行くの?

以下の3店がインターンに行く目的です。

■職種の経験を積みたい

■社内の雰囲気を知りたい

実際、インターンに参加することで、業界研究や企業研究の最高の材料を得ることができます。また、エントリーシート・面接の練習を行うことや、特別フローに乗ることができたりします。

そのため、インターンに参加する際は、目的を持って臨むようにしましょう。

Q.インターンは内定に影響するの?

正直影響します。

企業はインターンに対して、多額の資金を投じています。それも優秀な人材を選びたいからです。インターンではいろいろな学生に出会えるだけでなく、その学生についての様々な情報を得ることができます。

経団連では、直結しないと言っていますし、実際は企業によるというのが本当ですが、採用したい人材の目星をつけることが行われている前提で参加しましょう。

インターンに参加することのメリット・デメリットやインターンに参加する際に必ずすべきことなどが以下の記事に載っています。ぜひ参考にしてみてください。

【インターンシップの志望動機例文33選】業界別に合格者ESを紹介

"本選考には関係ありません" のウソ!インターンに参加する目的の3段階

インターン8社参加の早慶生が考えるインターン申込戦略とメリット

OB訪問編

Q.なぜOB訪問をしなければいけないの?

OB訪問に行く目的は以下の3つです。

①自己分析の精度を高めることができる

OB訪問での対話を活用し、自己分析をサポートしてもらえることがあります。

②業界研究の精度を高める事ができる

自分で行った業界研究が正しいか検証したり、実際に会わないと分からない業界について知れたり、企業についての意見を聞くことができたりと、より中身の濃い業界研究に繋がります。

③高い評価を得て内定に近づく

ほとんどの企業ではOB訪問を行った回数や訪問での印象・パフォーマンスを評価し、本選考でその内容を活用している企業もあります。OB訪問で良い印象を持ってもらえると内定獲得に近づくことができます。

Q.何を聞けばいいの?

何を聞けば良いか分からない場合は、質問を考える前にまず仮説を立ててみてください。もっというと「志望動機・学生時代に頑張ったこと・自己PR」の自分なりの答えを出しておくことです。

自分なりの仮説を持ち、OB訪問でそれを検証しようとする姿勢を持ち合わせていれば、自然とOB・OGからも評価してもらえるような質問をすることができます。

それなりの仮説を立てようとすれば、自己分析や業界研究・情報収集をすることは必須になります。下記の記事を参考にして、自分なりの仮説を立てるところから始めてみましょう。

OB訪問の流れ・メリット・2回目に繋げてもらうための方法を解説!

【ワンランク上のOB訪問】仮説に基づいた質問作成術39選

OB訪問やり方大全!OB訪問の目的から時期・質問内容まで徹底解説

OB訪問の活用法とは

総合商社のOB訪問は「依頼する」から「呼び出される」へ?選考解禁前に評価される学生たち

合同説明会編

Q.なぜ合同説明会に行かなければいけないの?

合同説明会に参加する意義は3つあります。

①志望企業の人事から評価を得る

②志望企業の社員とコネを作る

③自分が興味のない企業を理解する

ブースを訪れている場合はその場で人事から高い評価を得られるように、質疑応答のセクションで的を得た質問をしたり、プレゼンのスキマ時間を狙って社員に話しかけ、会話を交わした後名刺をもらったりすることで、OB訪問やリクルーター面談への糸口を作ることができます。

また、様々な企業が集まるため、自分が志望していない業界・企業を理解するチャンスにもなります。興味はなかったけれど、説明を聞いたら意外と魅力的で志望度が上がった、といった出会いもあるかもしれません。

さらに、なぜ他の業界ではダメなのかを知ることができるのでより説得力のある志望動機を作ることができるようになります。

Q.そもそも質問はしたほうが良いの?

結論、質問はした方が良いと思います。その上で質問は仮説を持って行いましょう。とりあえず質問しておこうという気持ちで的はずれな質問をするよりは、何も質問しない方が幾分かはマシです。質問をする場合は自分の意図と仮説を盛り込んだ質問をしましょう。

合同説明会ですべきことや、無駄な時間にしないための行動指針などが下記にあります。ぜひ参考にしてみてください。

合同企業説明会で説明ブースに座ってはいけない3つの理由

合同説明会フル活用術!参加で得られる3つの得とそのための行動指針

合同企業説明会を無駄な時間にしないための3つの方法

合同企業説明会で志望企業の方から名刺を貰えるか挑戦してみた

企業説明会編

Q.なぜ企業説明会に行くの?

企業についての理解を深めるためです。

企業説明会は企業の広報・宣伝活動の場です。そのため企業説明会では実際にその会社で働く人が、会社の事業内容、やりがい、福利厚生などについてわかりやすく説明してくれます。

しかし、企業説明会に「興味のある業界を増やす」以上の効果はほとんどないため、行きたい企業の情報を知りたい、興味のある企業を増やしたいといった目的がなければ、行く必要はないかもしれません。

ただ、メリットとしてOB訪問のためのコネクションを作ることができたり、就活仲間を見つけることができます。就活において、情報をどれだけ集められるかも重要な要素なので情報交換できる仲間を見つけるために参加するものいいかもしれません。

企業説明会について

ES・履歴書編

Q.学歴フィルターって本当にあるの?

事実としては、あると言えるでしょう。

企業によってはある程度学歴で採用枠を設置していたり、マイナビ経由で説明会を申し込む際に有名大学は複数日程表示されても、有名大学以外は申込み開始直後に満席が続くといった事例があったりします。(マイナビでは採用する企業向けに、そういった商品を販売しているのも事実です。)

企業は難関大学ほど仕事ができる人が多いことを経験則で知っており、費用対効果の最大化を考え、説明会には難関大の学生に来て欲しいといった心理がはたらきます。学歴フィルターを言い訳にせず、学歴フィルターを前提にした就活を行いましょう。

企業が学歴差別をする理由

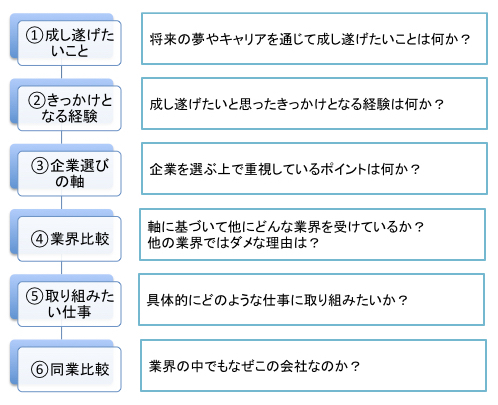

Q.なぜ志望動機を聞くの?

企業が志望動機を聞く理由としては①自社への志望度を知りたい②入社の際のモチベーションを知りたいといった大きく2つがあります。その上で、抑えておくべきポイントは次の6つです。

このフレームワークに従い、指定されてた字数に合わせて述べるべきポイントをしっかり書きましょう。

【例文6選】エントリーシート(ES)の志望動機の書き方!独自調査を基に人気業界ごとに解説

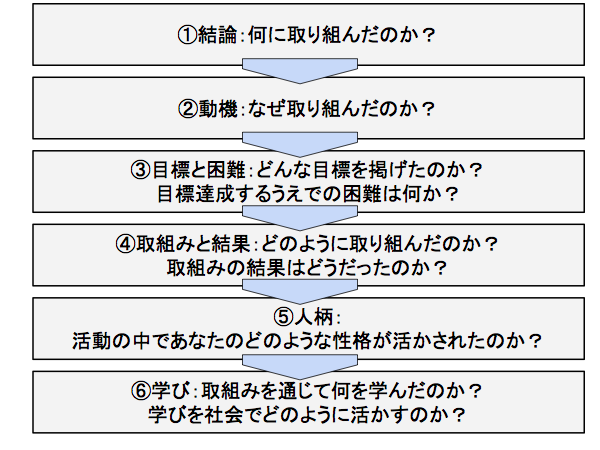

Q.なぜガクチカを聞くの?

企業がガクチカを聞く意図は次の2つです。

②自社に合う・マッチする人材か知る

また上記2つの評価基準としては次の3つが挙げられます。

(2)書いてある内容から思考力・考えの深さ・人柄を示すことができているか

(3)企業で活かせる学びを得ているか

こちらをきちんと理解した上で、ガクチカを書く際は下記のフレームワークを参考に作ってみてください。

Q.なぜ自己PRを聞くの?

企業が自己PRを求める理由は①自社の求める強み・能力を持っているのか②キャラクターが自社にマッチしているのかの2つです。

要するに「自社に利益を生み出すものか」ということを知りたいと思っています。

各企業はそれぞれ「どんな強み・能力を持っている学生であれば自社に貢献してくれるか」を考え、それを採用基準として設定しています。

したがって、皆さんはこうした企業側のニーズを満たすべく、企業側が求める強み・能力を自分が持ち合わせていることをアピールする必要があります。

【②キャラクターが自社にマッチするか】

つまり「社員と協働できるか」という点です。

企業側はあなたの自己PRを通じて、あなたのキャラクターや価値観がその企業のカルチャーとマッチするかどうかも検証しています。企業という組織の一員になる以上、1人で完全に独立して仕事をすることはありません。

したがって、あなたのキャラクターがその企業のカルチャーとマッチするかどうかも、企業側にとっては重要なポイントになります。

そのため企業には”皆さんが企業にとって採用しなかったら損をする人材である”ことを伝えましょう。

【例文35選】新卒就活で高評価を得る自己PRの書き方・伝え方を徹底解説

【300・400・500字】魅力的な自己PRの書き方|解決力・思考力など

【設問別例文付】エントリーシートの書き方 頻出質問への回答方法を解説

意外と侮れない!履歴書の「趣味・特技」の欄〜印象に残る学生になる為に〜

エントリーシート(ES)郵送時の封筒の選び方・書き方-図解を用いて解説-

エントリーシート用の証明写真の撮り方とは|髪型・服装・写真のサイズなど

取るのは恥だが役に立つ!?就活に向けて "無資格"・人気資格より「おもしろ資格」を取得してもいいかも

Webテスト編

Q.なぜWebテストをするの?

企業が適正テストを課すのには2つの理由があります。

1つ目は「学生の最低限の能力を担保」するためです。採用する立場として、採用する学生が社会人として必要最低限の知識や良識・学力を備えているかを確かめるという目的があります。

2つ目は「企業が求める人材とその学生がマッチしているか」を確認するためです。適性検査には、能力検査と性格検査の2種類がありますが、性格検査で学生の資質や考え方について見ています。

Q.テストセンターやWebテストは何が違うの?

違いとしては、テストで測ることができる能力が挙げられます。総合的にポテンシャルを見たいのか、プログラミングの能力を見たいのか、頭の良さを見たいのかによって利用するテストが異なります。

企業によって欲しい人材は異なります。つまり使用するテスト形式も異なり、自社オリジナルのテストを作成する企業もあります。テスト形式が異なれば使用するツールも異なってくるので、Webテストやテストエンターのように異なる形式での受験を強いられるようになっています。

各テストを利用している業界や企業名が参考記事に載っているので、対策する際はご参照ください。

【就活生必見!】17種類の適性検査まとめ、Webテストの種類と対策を知る

【玉手箱の完全対策】言語・計数・英語の例題や最新出題企業を掲載

【GAB/C-GAB/Web-GABとは?|問題と対策を解説】総合商社も採用するテストセンター

面接編

Q.なぜ面接をするの?

企業が面接を行うのは、ESやグループディスカッションでは見えない、面接でしか分からないことがあるからです。

では、面接でしか分からないこととは何か。

それは相手がどういう人間なのかを理解する、つまり価値観や考え方、またコミュニケーション能力の有無を理解するために行います。

面接を複数回行うのは、正解がないからです。それを何度も試すことでその人となりを判断しようとしています。

「スクリーニング基準」と「採用基準」の違い

Q.「私服でお越しください。」「自由な服装でお越しください。」はどういう意図?

企業が「自由な服装でお越しください。」と言う意図は4つあります。

②見た目(外見)を中身よりも見ている

③リラックスして選考を受けて欲しい

④最低限のTPOを見ている

これら以外にも、業界や職種によって求められる服装は異なります。営業など外に出て他企業の人との接触が多い人や、銀行員のようなかっちりとしていて、信用が問われる企業・業種ではスーツが求められます。

一方で、外に出る機会がなかったり、エンジニア・デザイナーといった座り仕事が多い業種ではリラックスした服装で良かったりします。

そのため、企業や業種によっても求められる服装は異なるからではないでしょうか。

「自由な服装でお越しください」って結局スーツと私服どちらが正解なのか?

Q.なぜ逆質問をするの?

企業が逆質問を行うのは、①企業への「志望度」、②基礎的な「コミュニケーション力」を知ることが目的です。

面接の場では基本的に面接官から学生に対して質問する時間が多く、一方的なコミュニケーションになりがちです。そのため、逆質問という面接官と学生の双方向のやりとりを通して、学生のコミュニケーション力を見ています。

逆質問の場における「コミュニケーション力」は「場の流れを読み、短時間で相手の意図を汲み取る力」があるかで判断されます。

つまり、逆質問では場の雰囲気や面接官の役職等から、今ここで何を質問するのが適切なのかを見極められるか否かを見られていると考えられます。逆質問の意図をしっかりと把握し、適切な質問をするようにしましょう。

Q.逆質問は何を聞けばいいの?

逆質問に苦手意識を持っている人は少なくないと思います。しかし、そんなに難しく考える必要はありません。

逆質問の際に気をつけるべきポイントは、①その場でその人にしか聞けないことを聞くこと、②ESなどの内容に沿った質問をすることの2つです。

上記2点を意識して臨んでみてください。

Q.なぜ企業は第一希望かどうか聞くの?

第一希望かどうかをなぜ聞くのかと言うと、「入社の意思があるか確認したい」と思っているからです。

この質問の裏には、”企業選びのポイントは何か”、”他にどのような業界を受けているか”、”なぜ他の業界ではなくこの業界なのか”、”業界の中でもなぜうちの会社なのか”といった質問が隠れています。

第一希望の会社は1社しかないので、他の企業には正直に答えることも大事です。

面接における10の心構え

Q.なぜ圧迫面接をするの?

企業側が圧迫面接をする理由としては、仕事内容として入社後クライアントに横柄な態度を取られたり、乱暴な言葉づかいをされたりする可能性があるため、それに耐えることができるストレス耐性があるかどうかを見極めようとしているからです。

しかし、圧迫面接に関しては明確な定義は存在していません。「横柄な態度を取られた」「乱暴な言葉遣いをされた」などが具体例としてよく挙げられますが、極端な例を除けばあくまでも受け取り手の感じ方次第ということになるようです。

「圧迫面接されたな。嫌だな。」と感じた場合は、自分にとってその企業がブラック企業である可能性があります。そのため、ストレス耐性が弱い方や、乱暴な言葉遣いや威圧的な態度が怖いと感じてしまう方は圧迫面接をする企業に入社するのは避けたほうがいいでしょう。

Q.なぜ長所・短所を聞くの?

ESでもお伝えしましたが、企業は自社にマッチする人材かどうかを選考中に見極める必要があります。そのため、ここでも自社の風土・文化・職種に合っているか(人柄面)とどのような素養・スキルを有しているのか(スキル面)を見ています。

リクルートのインターン選考(ES・面接・Webテスト)対策

志望動機の面接頻出質問14選!各質問の出題意図を踏まえた回答対策

短所は短所のままでいい?!面接で短所を聞かれた時の答え方

グループディスカッション編

Q.なぜグループディスカッションをするの?

グループディスカッションに限らず、企業は数々の選考フローを通して、一緒に働きたいと思えるか、ビジネスの素養が高いかという基準で評価しています。

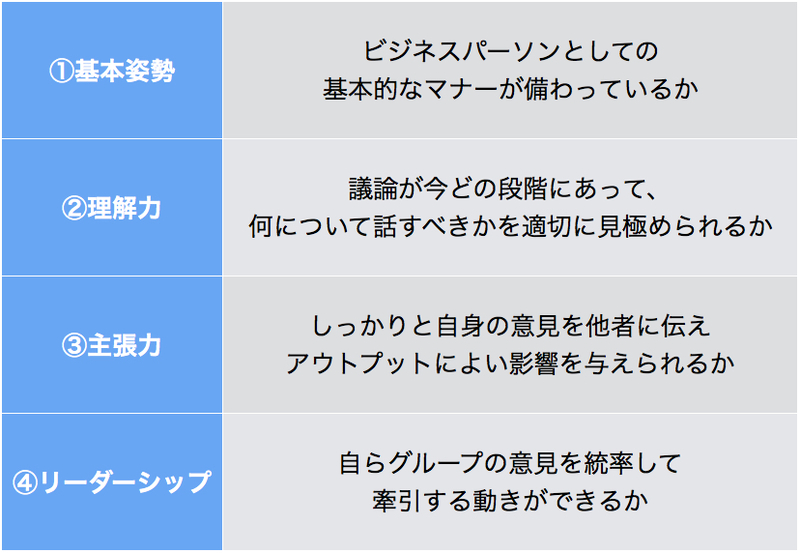

この2つの基準で評価しつつ、グループディスカッションにおいては①議論に挑む姿勢②議論のテーマや流れへの理解力③地震の意見の主張力④議論を統率するリーダーシップと大きく4つのポイントを見ています。

また、それらを次の4点をから評価しています。

グループディスカッションの評価基準とは

グループディスカッション(GD)完全対策!企業の意図・役割・議論の進め方まで

【グループディスカッション(GD)の頻出テーマ89例】業界別に過去の出題テーマも公開

「私がリーダーをやります!?」GDの現場にいる”クラッシャー”の傾向とその対策

【グループディスカッション練習11選】一人でも複数人でも出来る完全対策

グループディスカッションの対策|個人での対策方法と面接への活かし方

お祈りメール編

Q.なぜ不採用通知が来る時と来ない時があるの?

不採用通知を送っていない理由として、まず単純に人事が忙しくて送れていないことが挙げられます。人事は不採用通知と同時に採用通知も出しています。

実際、採用することが仕事の人事にとっては、選考に進む人への対応を優先せざるを得ない場合があります。そういったときは送られてこない可能性が高くなります。

また、今は欲しい人材の要素を満たしていないが、後々採用人数が内定辞退などによって不足した場合、再度選考の案内を送ることができるなど、人事都合の理由で送られていないと言うのが実態です。

内定編

Q.なぜ内定承諾書を書くの?書いたら就活を続けられないの?

売り手市場の今、学生は内定を複数獲得することは難しくありません。しかし、内定を複数獲得していても、入社できる会社は1社しかありません。

そのため、内定辞退をするわけですが、企業側からするとせっかく採用した学生に辞退をされてしまうのは非常に困ります。そのため、内定承諾書を書いて、少しでも学生を引きつけておきたいという意図からこういった方法を取っています。

ただ、内定承諾書には拘束力はありません。内定承諾書を提出したからといって、就活を続けてはいけないという決まりはないので、安心して就活を続けてください。

Q.内定辞退をするときはメール・電話・直接のどれがいいの?

学生にとってはメールがベストだと考えます。なぜかというと、電話や直接会う時とは違い企業と直接コミュニケーションをとる必要がなく、また自分のタイミングで短時間で送ることができるからです。

学生に取ってはメールがベストではありますが、電話や直接がいい場合もあります。それは企業との関係性が良い場合と緊急度が高い場合です。急ぎで連絡をいれたい場合やメールで送るとそっけない印象を与えるなと感じる場合は電話や直接あって、辞退する旨を伝えましょう。

下記の記事で、メール・電話・直接で連絡する場合のメリット・デメリットについてや、直接会った方がいい場合、メールの方がいい場合、それぞれを解説しています。自分はどの方法で対応するのが良いか考えてみてください。

第一志望じゃない業界の内定承諾におけるリスクと内定辞退の礼儀

【内定辞退】本当に直接出向かないとダメ?適切な対応方法を解説

「内定辞退率、64.6%」を経済学の基本用語に当てはめて考える【unistyle業界ニュース】

「第一志望です!!」と面接官に伝えて内定を獲得した後で、辞退した結果...

まとめ

ここまで、様々な疑問に答えてきました。

就活をしていると、様々な疑問や不安を抱え、悩むことも多くあるかと思います。

本記事でそのような疑問を少しでも解消して、就活に取り組んでみてください。