"本選考には関係ありません" のウソ!インターンに参加する目的の3段階

57,889 views

最終更新日:2023年11月01日

本記事を執筆している12月時点になると、例年ウィンターインターンのエントリーが次々と解禁され、いよいよ本格化してくる就活戦線に焦り、恐れ、あるいはやる気が起きずにいる方も少なくないことでしょう。

さて、この時期になると湧いてくるメジャーな疑問のひとつに、「インターンって行ったほうがいいんですか?」というものがあります。

先輩の話を聞く限り、行かないよりは行くほうがいいんだろうな、となんとなく理解している一方、「いや、でも本選考とは別じゃん!」となかなか動き出せない方もいらっしゃるように思います。

本記事ではインターンに関する就活調査のファクトを紹介したうえで、就活生にとってのインターンに参加する意義について考察しましょう。

ファクトが示す、インターンの意義

リクルートキャリアが毎年リリースしている「就職白書」。就職活動における企業や学生の動向について、詳細な調査結果がまとめられています。

今回は2017卒の就職活動を対象にした「就職白書2017」から、インターンの意義を考察するうえで有意義なファクトを2つ抜粋します。

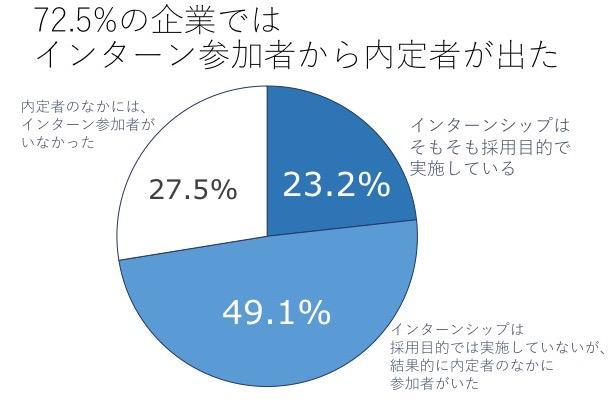

72.5%の企業では「インターン参加者のなかから内定者が出た」

第一のデータは、「自社のインターンに参加していた学生に内定を出した」企業がどれだけあったかを示す調査です。

*リクルートキャリア「就職白書2017」より

リクルートキャリアの調査によれば、2017年度の新卒採用において、23.2%の企業が「そもそも採用目的で」インターンシップを開催しており、また、49.1%の企業が「採用目的では実施していないが、結果的に内定者のなかにインターン参加者がいた」と回答しています。

これらを合算すると、実に新卒採用を行った企業のうち4分の3近くが「インターン参加者のなかから内定者を出している」ということになります。

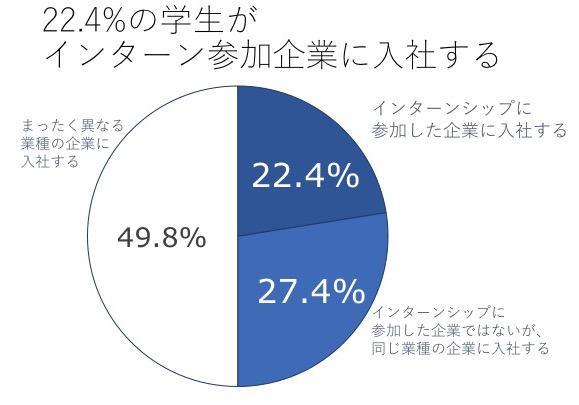

22.4%の学生は「インターンに参加した企業に入社する」

上記のデータは企業目線のものでしたが、学生目線ではどんな景色が見えるでしょうか。

*リクルートキャリア「就職白書2017」より

2017年に就職活動を行った学生のうち、22.4%が「インターンシップに参加した企業に入社する」ことが判明しており、さらに「インターンシップに参加した企業ではないが、同じ業種の企業に入社する」学生も27.4%に上ります。

これを読み替えるならば、全就活生のうち4〜5人に1人がインターン参加企業に入社しており、また2人に1人がインターンに参加した業界の企業に入社している、ということになります。

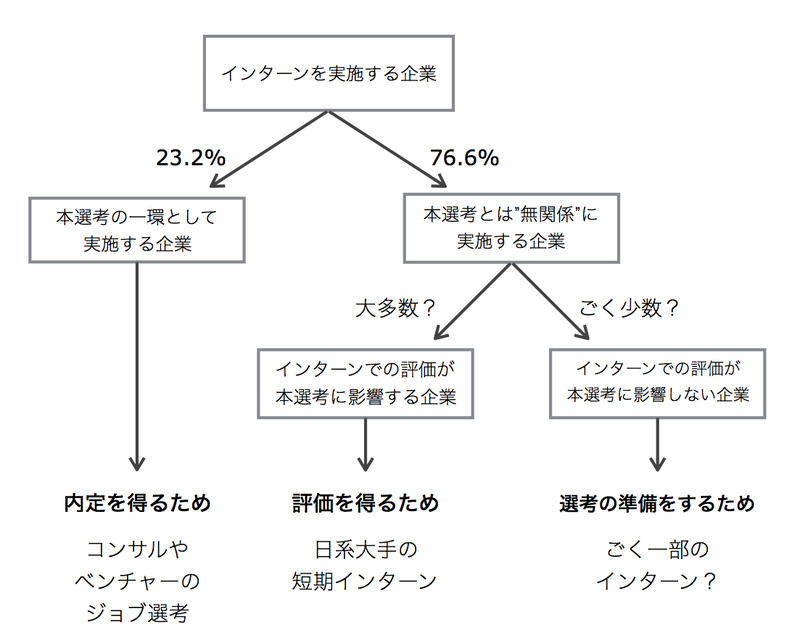

インターンを3つに分類する

上記のファクトも踏まえ、改めて整理し直してみると、インターンを開催する企業には3パターンあると考えられます。

- インターンを本選考プロセスの一環として位置づけている企業

- 「本選考とは無関係」としながら、実際はインターンでの評価が本選考に影響する企業

- インターンを本選考から完全に独立させている企業

そして、あなたがエントリーするインターンがこれら3つのうちどれに該当するかによって、あなたにとっての「インターンに参加する意義」も変わってきます。

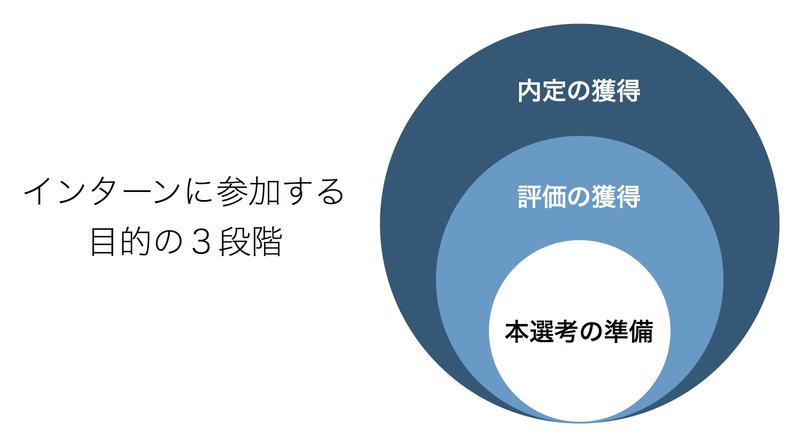

インターンに参加する目的の3段階

上記「インターンの3分類」に対応させるかたちで、インターンに参加する3つの意義について考察してみましょう。

意義①:内定を得るため @本選考の一環として

冒頭で紹介した「就職白書2017」にて、23.2%の企業が「そもそも採用目的で」インターンを開催していると回答していたことからも分かるように、一部の企業は本選考プロセスの一環としてインターンを実施しています。

戦略系コンサルティングファームや一部のベンチャー企業などが開催している「ジョブ選考」がこれに該当します。

当然、これらに参加する意義は「(選考を勝ち抜いて)内定を獲得すること」にあります。

ジ ョブ選考を課している企業群を志望している学生はもちろん、そうした企業への志望度があまり高くない学生にとっても「とりあえず内定を獲得する」ことは極めて有意義であると言えます(度々お伝えしているように、unistyleでは「就職活動にまつわる悩みの大半は、内定を得ることで解決される」と考えています)。

なお、すでに本選考も続々と解禁されているかと思いますので、実力試しも兼ねて積極的にエントリーしてみましょう。

意義②:評価を得るため @ ”本選考とは関係ありません”

日系大手企業のほとんどは、(少しわざとらしく)インターンの実施要項の末尾に「当インターンシップは、新卒採用とは関係がありません」と記載しています(ご存知の通り、経団連に加盟している企業は新卒採用の選考解禁タイミングを縛られているためです)。

しかし、少し考えてみれば、この但し書きに無理があることが分かるはずです。

あなたが企業の採用担当を務めているシーンをイメージしてください。当然、インターンの企画・開催には莫大な予算と時間を費やしてきました。そうしてやっと開催したインターンシップには、幸いなことに何名か「超」優秀な学生が参加しており、しかも彼らはあなたの会社が第一志望だと言っているとしましょう。

それでもあなたは「本選考とは関係がないから」と、彼らに指一本触れませんか?

数ヶ月後に彼らが本選考の面接に来てくれたとき、インターンのときの評価を参考にしたりしませんか?

おそらく答えは “NO” でしょう。

事実、インターンを「本選考とは関係ありません」として開催している日系大手企業でも、インターンで評価が高かった学生に対して早期に接触したり、本選考で一部の選考プロセスをカットしたりといった動きが行われているようです。

むしろ、上記のような企業側の都合をイメージすると、ほとんどの企業の「本選考とは関係ありません」は真っ赤なウソであると考えたほうが良さそうです。

あなたの志望する企業がインターンを開催するのであれば、「絶対に活躍して囲い込みを受けてやろう」というマインドセットで選考・インターン本番に臨むべきでしょう(逆に、インターンでの評価が低かった場合、本選考にも悪い影響を及ぼしかねない可能性もあることにも留意しておくべきでしょう)。

意義③:本選考の準備をするため

上記のように考えると、ほとんどの企業のインターンは何かしらのかたちで本選考にリンクしていることは間違いなさそうです。

しかし、仮に「本当に」本選考と全く関係がないインターンに参加するのであれば、そこで期待できる意義は、以下のような「(広義の)本選考のための準備」になるでしょう。

・選考の経験を積み、スキルやテクニックを鍛える

たとえ志望度の低い企業であったとしても、インターンに参加するための選考を受けるなかで自己PRや志望動機をブラッシュアップでき、いわゆる「面接慣れ」「GD慣れ」も期待できます。

・企業研究や業界研究を進める

実際にインターンに参加してみると、その企業・業界の業務内容や社内カルチャーへの理解が深まり、説得力のある志望動機を構成できるようになる等、本選考で優位に立つための材料を拾うことができるかもしれません。

・「参加インターン」ブランドを獲得する

今後の他企業の選考で効いてくる(かもしれない)1つの武器として、「〇〇社のインターン参加」という経歴ブランドをゲットできます。

言うまでもなく、これらのメリットは意義①・②で述べた内定直結型ジョブ選考や本選考評価型インターンにおいても期待できるでしょう。

最後に

本記事では、インターンへの参加と内定獲得との関係性について、実際のデータを導入としながら考察しました。

ウィンターインターンのシーズンを控え、足元では各企業のインターン情報が続々と解禁されています。

一定程度のエントリー数を確保しつつ、あなた自身が上記の3段階のうちどこに目的をおくのかを明確にしながらインターンに臨むべきでしょう。

.png?1590477345)

.png?1616998615)