「通信・IT業界」が人気業界ランキング首位を獲得!~20卒対象就活アンケート調査結果まとめ~

11,991 views

最終更新日:2023年10月31日

5/23(木)~5/30(木)にかけ、unistyleで募集していた「20卒の皆さんの就活状況に関するアンケート」の結果を紹介します。

約1週間という短い期間ながら、273名もの皆さんに回答していただきました。

ご協力ありがとうございました。

メールにも明記しましたが、アンケートに回答していただいた先着100名の方には「Amazonギフト券500円分」を提供します。(配布時期に関しては6月末頃を目処に、記載していただいたメールアドレス宛に送らせていただきます。)

全ての方の回答をしっかりと集計させていただきましたので、ぜひご覧ください。

アンケート調査の概要は以下の通りです。

●対象学生:unistyleに会員登録している20卒学生

●調査方法:オンライン上にて回答を収集

●回答者数:273名

本記事の構成は以下の通りです。

●大学ランク別割合

●学部別割合

●性別

●志望業界

●志望企業

●現状の内定の有無(5/23~5/30の期間時点)

●獲得した内定の個数(既に内定辞退をした分を含む)

●現在の就活状況(「現在、内定を持っている」と答えた方のみ回答)

●企業選択の意思決定軸

●就活において参考になったunistyleの記事

●最後に

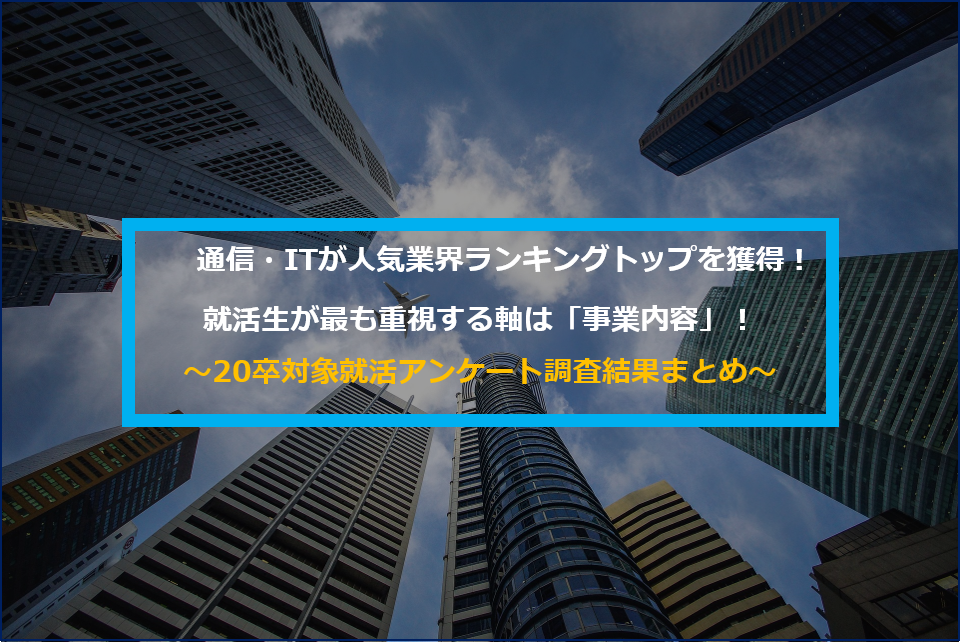

大学ランク別割合

アンケート回答者273名の大学内訳は以下の図の通りとなっています。

※旧帝大:北海道大学、東北大学、名古屋大学、大阪大学、九州大学(東京大学と京都大学は「東京一工」に含まれるため除く。)

※その他難関国公立:横浜国立大学、首都大学東京、神戸大学、金沢大学、千葉大学、筑波大学、津田塾大学、東京外国語大学、東京農業大学、大阪市立大学、大阪府立大学

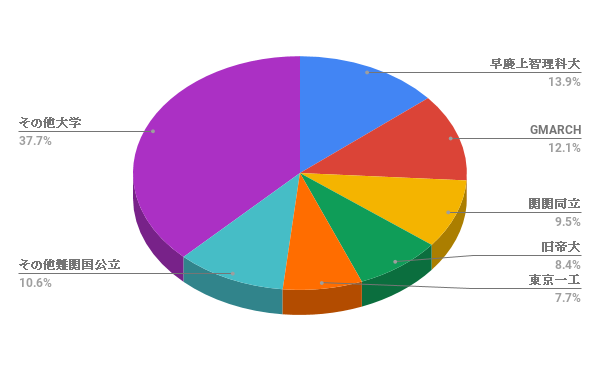

学部別割合

アンケート回答者273名の学部内訳は以下の図の通りとなっています。

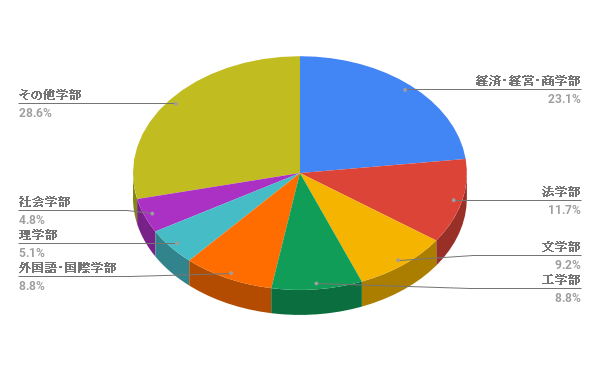

性別

アンケート回答者273名の男女比は以下の図の通りとなっています。

志望業界

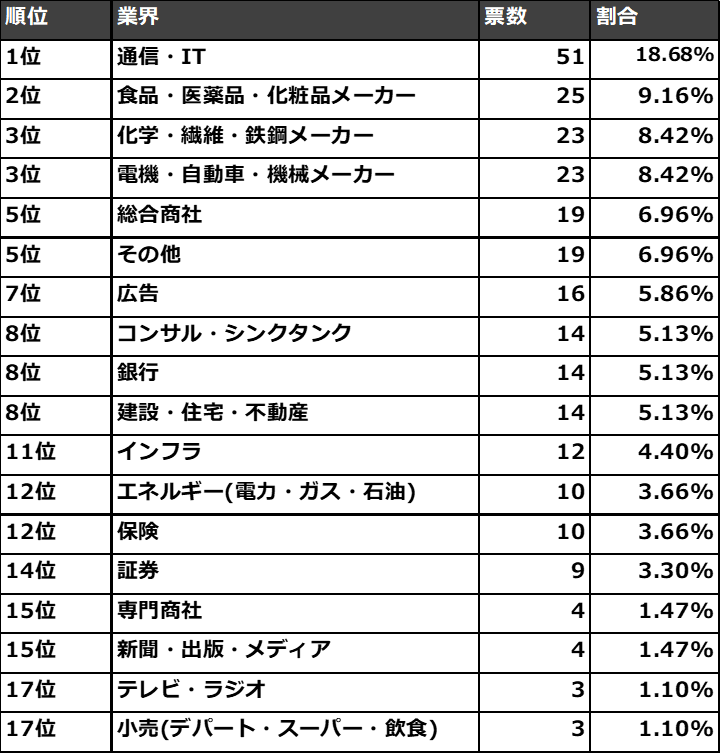

第一志望業界

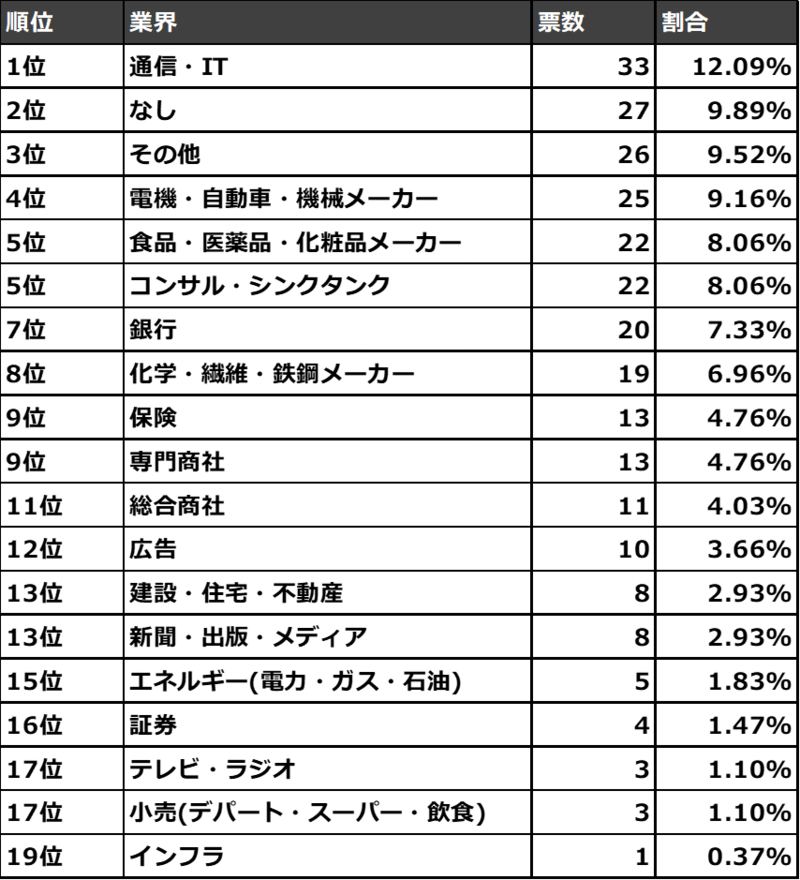

第二志望業界

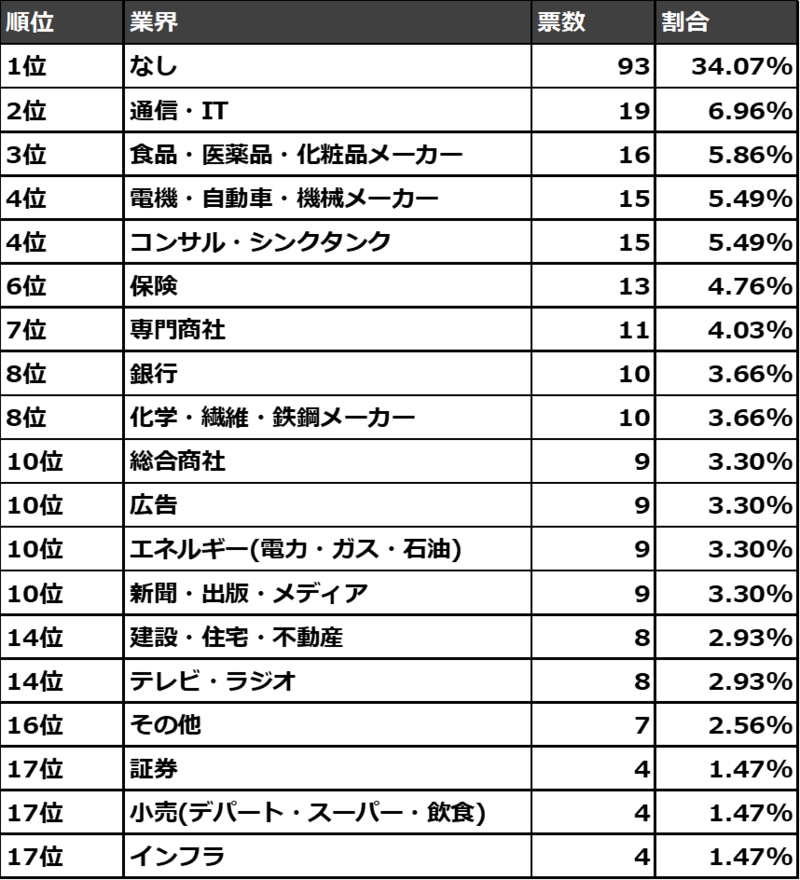

志望業界

志望業界に関する設問では、第一条件・第二条件の両方で「通信・IT」が1位を獲得し、通信・IT業界の人気の高さが伺えました。

また、第一・第二・第三志望含め「メーカー」が上位に名を連ねました。

メーカー希望者は同時に「他業種のメーカー」を志望したり、第一・第二・第三志望全てメーカーに票を入れている人も多いため、全体的に上位にランクインする結果になったのではないかと推測されます。

また、第二志望と第三志望では「特になし」が上位にランクインし、業界を絞って就活を行う学生もかなり多くいることが分かりました。

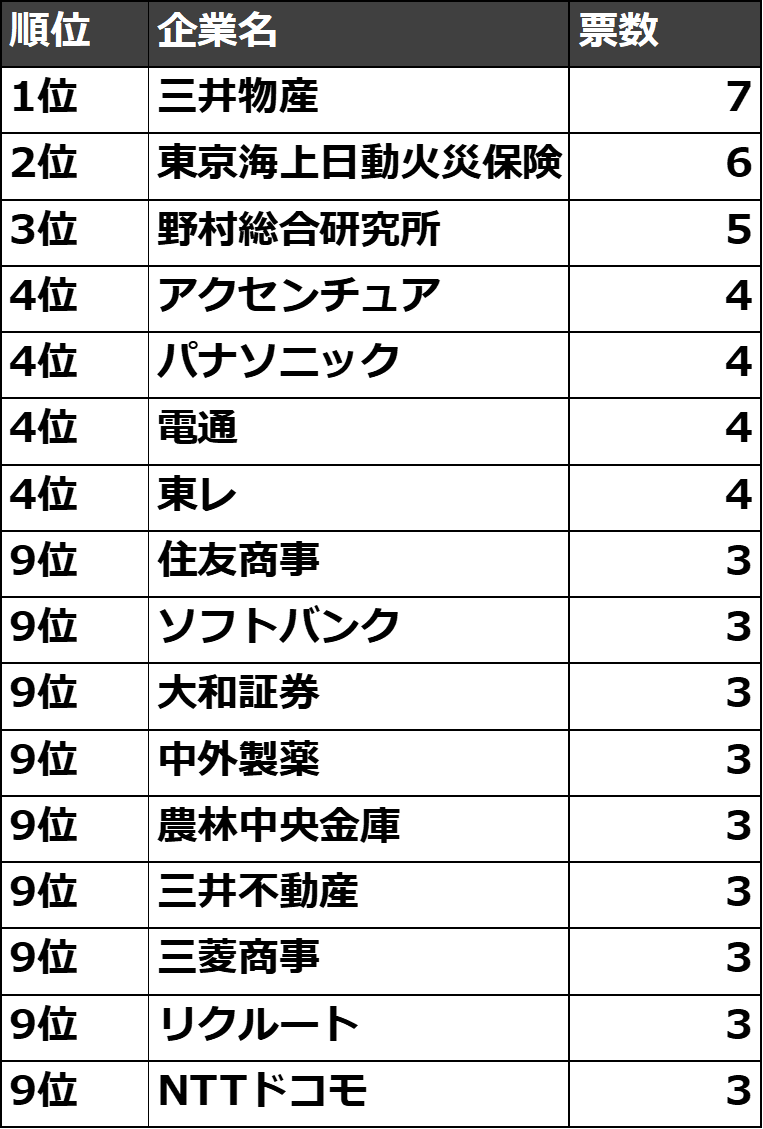

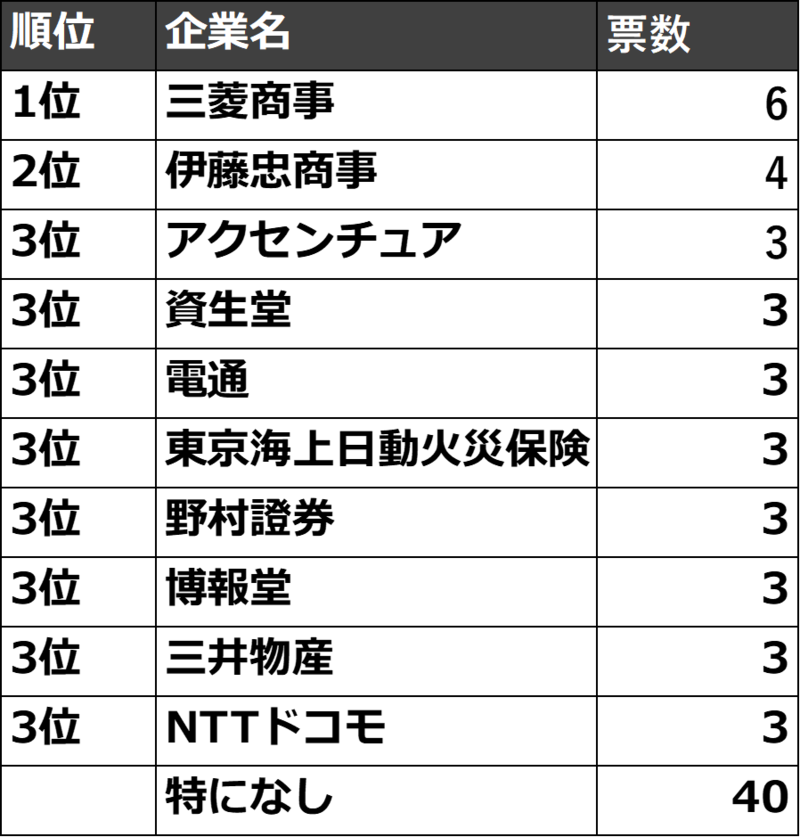

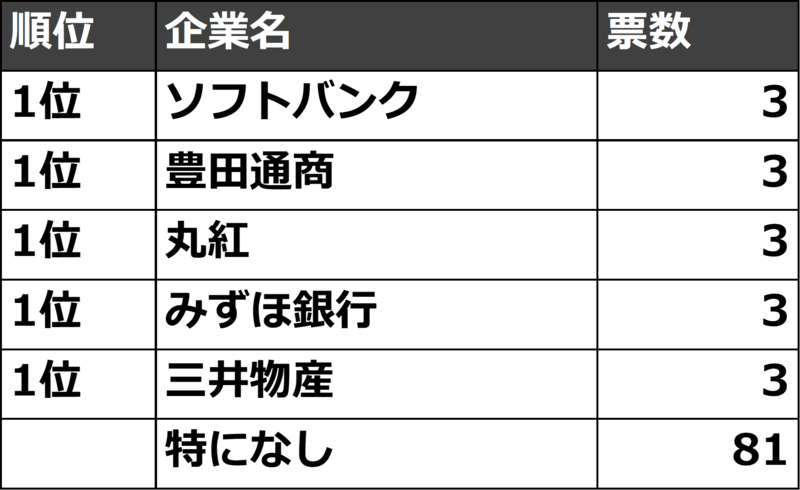

志望企業

志望企業に関しては「第一、第二、第三志望」まで、そして「内定の有無・選考への参加有無は考慮しない」という条件で記述していただきました。

今回はそれぞれ3票以上の票を集め、「特に人気の高かった」企業をまとめました。

第一志望

第二志望

第三志望

第一・第二・第三志望含め、総合商社が多くランクインし、業界全体としての人気の高さを伺うことができました。

また、アンケートの回答期間が5月末だったため、6月1日から面接が解禁される「総合商社」を志望している学生が多かったのではないかと推測しています。

そして志望業界で圧倒的な人気を誇った「IT・通信」では、ソフトバンクやNTTドコモといった「インフラ企業」しか上位にランクインしませんでした。

なぜ「志望業界では圧倒的に通信・IT業界が人気だったのに、志望企業では総合商社が上位を占めることになったのか」、以下の2つの要因が考えられます。

→総合商社は「五大総合商社」が大部分の票を占めているが、「通信・IT業界」は様々な企業に票が分散されたから。

②ITコンサル志望者が「通信・IT業界」に多く票を入れているから。

→アクセンチュアや野村総合研究所といった人気企業志望者が、「通信・IT業界」にも多く票を入れていたため、「通信・IT業界」の順位が上がった。

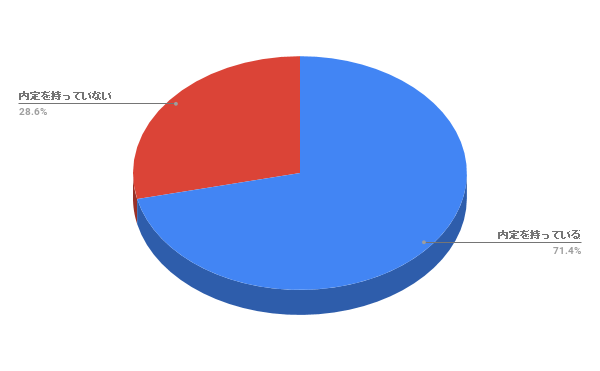

現状の内定の有無(5/23~5/30の期間時点)

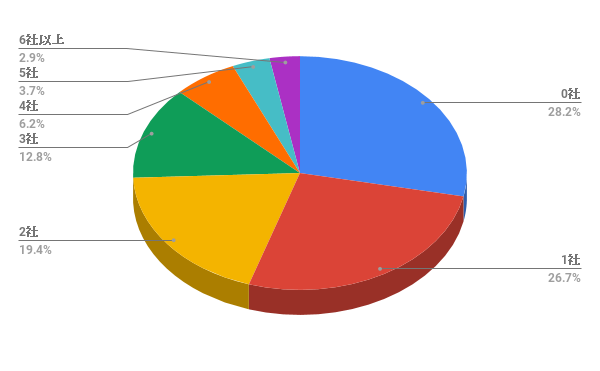

獲得した内定の個数(既に内定辞退をした分を含む)

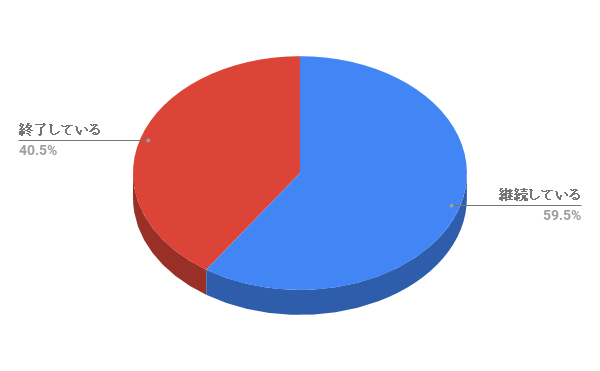

現在の就活状況(「現在、内定を持っている」と答えた方のみ回答)

こちらの設問に関しては、「現在、内定を持っている」と答えていただいた195名の方の状況となっています。

上記のグラフを見ていただければ分かる通り、「内定を持っているのにも関わらず就活を継続している学生」が"60%"もいることが分かりました。

この要因としては、以下の3つの要因が推測されます。

②内定は持っているが、6月から選考が本格解禁される「日系大手企業・総合商社」を志望している。

③複数個内定を持っており、最終的な就職先を決めきれていない。

そのため、日系大手の選考が大方終了し、多くの企業の内定承諾期間が迫ってくる"6月中旬頃"には、この「終了している」割合が増加すると考えています。

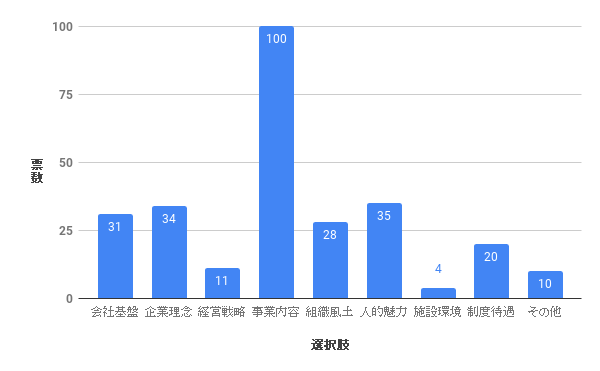

企業選択の意思決定軸

第一条件

企業選択の意思決定軸に関しては、「選択式」で回答していただきました。

選択肢の詳細は以下の9通りとなっています。

●企業理念:企業としてのミッションに共感できること

●経営戦略:企業としての成長戦略・経営戦略に共感できること

●事業内容:事業分野や内容に興味関心が持てること

●組織風土:自分の思考と組織の風土が一致していること

●人的魅力:魅力ある人と一緒に働けること

●施設環境:オフィス環境や店舗など、働く環境が快適であること

●制度待遇:評価制度や待遇に納得感があること

●その他

また、その他の項目では以下のような回答がありました。

●自分がやりたい職種であること

●休みがしっかり取れること

●語学力が活かせること

●自己成長できる環境であること

●挑戦的風土で実力主義であること

●自分が描くキャリアの実現ができること

●自分のモチベーションの源泉が職種と近いこと

●会社に頼らず、1人で生きていけるスキルを身に着けることができる環境であること

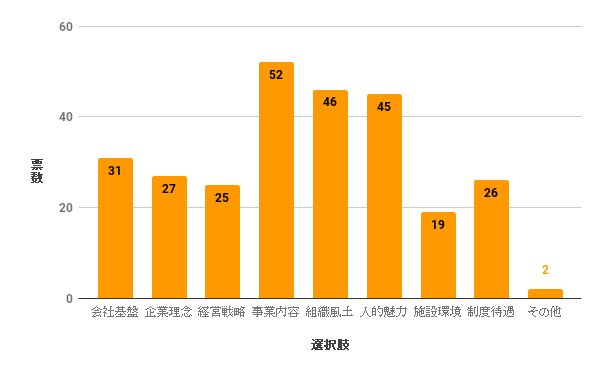

第二条件

また、その他の項目では以下のような回答がありました。

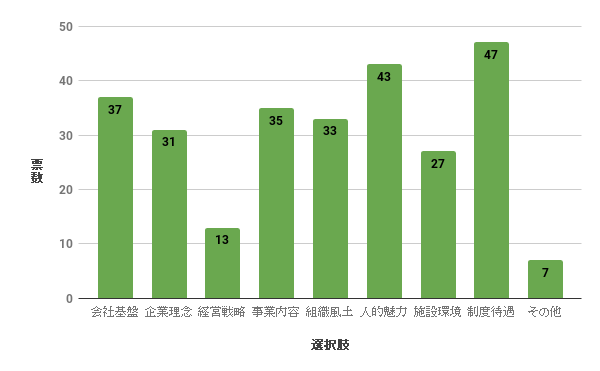

第三条件

また、その他の項目では以下のような回答がありました。

●成長環境と負荷のかかる環境があること

●自分のやりたい仕事ができること

●転職市場で3年後に価値のある人間になれる環境であること

●希望した職種に就くことができること

第一・第二・第三条件併せて「187名」もの方が"事業内容"に票を入れました。つまり、約70%の人が「自分のやりたい仕事・興味のある事業」を軸に企業選択をしていることが分かりました。

また、第一・第二志望では票数は多くなかったのですが、第三志望では"制度待遇"が最も多くの票を集めました。これは、最優先条件ではないが「制度待遇」も少なからず気になっていることが読み取れます。

そして「その他の回答」に関しても集計したところ、「自己成長できる環境であること・挑戦的風土で実力主義であること」といったような回答がありました。

この回答は、"終身雇用が崩壊しかけ、ジョブ型雇用などの新たな雇用システムに移り変わっている"という風潮を読み取ることができます。

2019年5月にトヨタ自動車社長が「終身雇用を守るのが難しい」と発言したように、大手企業もそれは例外ではありません。

そのため、"若い内からスキル・経験を重ねることができる環境"を求めている就活生も増えてきていることが推測されます。

まだ最終的な就職先を決めていない20卒就活生、これから企業選択を始めていく21卒就活生の方は、このアンケート結果を参考にし、"納得のいく企業選択"をしていただければと思います。

就活において参考になったunistyleの記事

多くの記事を回答していただきましたが、その中でも特に以下の記事が多くの票数を獲得しました。

【例文6選】エントリーシート(ES)の志望動機の書き方!独自調査を基に人気業界ごとに解説

企業が知りたい6つのチェックポイントで構成されたフレームワークにより、選考官から評価される志望動機の作り方を提示します。

ガクチカの書き方とは-6ステップで書けるESテンプレを基に解説-

評価される学生時代頑張ったことの書き方はもちろん、面接にどう繋げるか・内定者の回答例・エピソードが浮かばないときの対処法など、学生時代頑張ったことを書く上での全体像を解説しています。

企業選びの軸(就活の軸)の定め方とES(エントリーシート)例文を紹介 -大手企業内定者の回答例13選-

そもそも企業選びの軸とは何か、定めることでどのようなメリットがあるのかについての説明を行いながら、実際の内定者の回答を基に解説していきます。

【就活の空き時間に便利!】渋谷、新宿、恵比寿、中目黒、丸の内、五反田、品川、秋葉原、池袋のWi-Fi・電源が使えるカフェまとめ

都内(渋谷、新宿、恵比寿、中目黒、丸の内)でwifiや電源が繋がるカフェをまとめました。就活は時間との勝負。空き時間を有効活用するために、ぜひご活用ください。

【SPI 言語】テスト直前10分で見返す頻出語彙80選・問題の解き方

今回はSPIの言語で出題される問題の出題形式をおさらいしながら、テスト直前に見返してほしい頻出語彙をまとめています。

「自分は他人より優秀だ」という平均以上意識からの脱却が内定獲得への第一歩

就職活動における自己評価、果たしてそれは高くあるべきなのか、低くあるべきなのか。新元号を機に自己を振り返る意味で今一度この論点について考察していきしょう。

【就活の面接で忘れてはいけない!】面接で必ず聞かれる質問33問と回答例

今回は面接の基礎知識、及び頻繁に聞かれる質問をまとめてお伝えします。それぞれに対策方法がありますので、今後面接を控えている方は本記事を参考にして、万全の準備をして臨んでください。

最後に

今回は「志望業界や企業選択の意思決定軸」など、大きく10個の設問に分類して結果をまとめました。

まだ企業選択に悩んでいる20卒就活生の方、そしてこれから企業選択を行っていく21卒就活生の方など、この結果を参考にして、"自身が納得のいく企業選択"をしていただければと思います。

そして改めてにはなりますが、今回のアンケートに協力していただいた273名の皆さん、本当にありがとうございました。

これからもunistyleは"就活生に寄り添い、就活生の役に立つメディア"を目指していきますので、今後もよろしくお願いします。

.png?1544499150)