メモで就活無双できる話|自己分析ノートを30冊書いた前田裕二が唱える「メモの魔力」とは?

58,281 views

最終更新日:2024年10月23日

みなさん、就活でメモ、取ってますか?

就活用のメモ帳は、多くの就活生の必需品なのではないでしょうか。説明会や選考で使うメモ、自己分析用のメモなど、使い分けている人もいるでしょう。ただ、そのメモを毎日見返す人は少なく、書いて満足してしまうことも多々あると思います。

今、2018年12月24日に出版された前田裕二さんの著書『メモの魔力』が非常に話題になっています。

「メモは夢を叶える上でも心強い相棒になる」と唱える彼の著書では、メモを有効活用すれば、就活で無双できることを示唆しています。実際に前田さんは30冊の自己分析ノートを作り、あらゆる企業の内定を総なめにした実績があります。

メモによって得られるメリットは二つあります。

一つ目は日々の気づきを最大化でき、「鋭いアンテナをもつ就活生」になれることです。グループディスカッション、面接での突飛な質問にもロジックとアイデアで無双できます。

二つ目は、自己分析を極められることです。前田さんは「好きな色はなんですか?」と面接で聞かれたとき、3色を提示し、それら全てに論理的な理由付けができるほど自分について理解していたといいます。何を聞かれても怖くない状態が出来上がるので面接を無双できたということですね。

そろそろ「どんなメモなのか」読んでも良いな、と思い始めていただけたでしょうか?

本記事では本著をもとに、気づきを書きとめるためのメモと自己分析のメモ、それぞれについて細かく解説していきます。

▶気づきのメモ編|前田裕二の経歴から見る「メモ」の魔力

▶就活は印象戦|メモだけで「知的でいいやつ」になれる

▶自己分析編メモ|なぜ自己分析のためにメモをとる必要があるのか

▶自己分析の3つのアプローチ

▶アイデアを生み出し、自己分析を極めるメモの書き方

▶まとめ

気づきのメモ編|前田裕二の経歴から見る「メモ」の魔力

まずは1日で膨大な量のメモをとる前田さんの経歴から、メモの力を紐解いていきたいと思います。

2011年 UBS Securities LLCに移りニューヨーク勤務

2013年 株式会社ディー・エヌ・エー入社・“夢を叶える”ライブ配信プラットフォーム「SHOWROOM(ショールーム)」を立ち上げる

2015年 当該事業を分社化、SHOWROOM株式会社を設立

現在は、SHOWROOM株式会社・代表取締役社長として、SHOWROOM事業を率いる。

経歴を辿っていくと、証券会社のエリートサラリーマンがエンタメの事業を立ち上げています。

筆者も参加した12/27(木)に行われた『メモの魔力』発売記念トークショーにて、幻冬舎編集者の箕輪厚介さんは「元々全く異なる業界からやってきて、短期間でエンタメ業界のプロデューサーの中でもアイデアマンとして重宝される存在になっている。ここまで色々な例を出して話せる人はいないから、相当ストックしてきたんだろうなと思う。」と語っています。

前田さんは大学生時代にメモの書き方をフォーマット化し、日常的な出来事も全て抽象化して、「何か他のものにも当てはめられないか」と転用することを習慣化しています。

メモの量は周囲の著名人も驚くほどで、映画や舞台を見に行った際は上映中も気づきをメモし続け、作品が終わった後に10個感想を用意できるほど。SHOWROOMの事業も幼少期の原体験のメモから生まれたということで、「メモ」が彼の人生に大いに影響を与えていることが分かります。

この本は凄い!と話題のメモの魔力読んでおりますが、

— とでぃー@techbaton (@DANBLOG14) 2018年12月23日

さてこれを実践するのはどれくらいいるんだろうってしか考えてません。笑

前田さんすげぇよほんと、、、

僕もいまのルーティンを崩さない程度に生活に組み込みます。#前田裕二 #メモの魔力 pic.twitter.com/zD75qNt6O6

「圧倒的なメモの量」が、前田さんが業界をまたいで活躍する所以を物語っています。

皆さんもメモを書いたことがあると思いますが、小学生のときに社会科見学のときにプリントに残したメモや、就活の合同説明会で一応残した会社の情報など、「見返すことのないメモ」のことを思い出す限り、果たしてメモがわたしたちにとって「相棒」だったかと言われると甚だ疑問のはずです。

しかし、前田さんが習慣にしている「メモ」は私たちが知っているそれとは異なるようです。

就活は印象戦|メモだけで「知的でいいやつ」になれる

就活は、短時間で自分の魅力を最大限伝えることが肝になります。だからこそ、「印象」によって結果が左右されることも珍しくありません。その印象を「メモをとる」という習慣をプラスするだけでがらっとよくなります。(もちろん、メモを取っていれば選考に必ずしも合格できるわけではありません。)

ここではメモをとることによる5つのメリットを紹介していきます。

まず、「メモには備忘のためのメモと知的生産のためのメモの2種類がある」といいます。

就活中、合同説明会や面接でメモをする機会はあったかと思います。それらは人事が話していた内容や質問内容を”忘れない”ためのメモであり、前者の「備忘のためのメモ」にあたります。

一方、知的生産のためのメモとは、”新しいアイデアや付加価値を自ら生み出す”ためのメモです。

その知的生産のためのメモをとる習慣をつけることで5つのスキルが鍛えられると本著では説明されています。実際に筆者も本著を読み、「メモで就活を無双できるのではないか。」と可能性を感じたので、就活で転用できそうな例を用いて解説していきます。

①アイデアを生み出せるようになる(知的生産性の向上)

これがメモをとることの効用の大前提となります。具体的な事象を抽象化し、他に転用できることをメモするという習慣が付くと、紙に書かなくともそのような思考を自然にするようになります。

この前提に加えて、より具体的なパワーが②~⑤にあげるメリットです。

②情報を「素通り」しなくなる(情報獲得の伝導率向上)

メモをとる癖がない人は、実は、毎日「宝」をみすみす落とし続けてしまっているようなものだと僕は思っています。日常のふとした瞬間にこそ、宝が眠っているのですから、それに気づけて広い上げられる強力なアンテナを持つべきです。

【引用】メモの魔力 The Magic of Memos (NewsPicks Book)

例として、出題されたESから分かる情報で想定できるものをまとめてみました。例えば、ESで「学生時代頑張ったことを教えてください。」という設問があるとします。そこから読み取れる「企業が知りたいこと」は以下が考えられます。

「学生時代頑張ったこと」から企業が知りたいこと

・目的意識を持って生活する癖がついているか

・何に問題意識を向けているのか

・行動の理由を説明できるほど思考を深められるか

・再現性のある学びや気づきを得ることができるか

そのほかにも、一番の困難・志望動機・自己PRの場合は以下のように考えられます。

「一番の困難」から企業が知りたいこと

・ストレス耐性はどれほどあるのか

・困難に陥った原因を正確に捉えられるか

・粘り強く解決しようとする姿勢があるか

・再現性のある学びや気づきを得ることができるか

・困難を乗り越えるために柔軟にやり方を変えながら最適解を探せるか

「志望動機」から企業が知りたいこと

・企業理解が深まっているか

・自分のモチベーションがどこにあるか言語化できているか

・自分の強みをどのように活かせるか説明できるか

・中長期的なキャリアプランに沿った考えができているか

「自己PR」から企業が知りたいこと

・自分の強みを理解しているか

・強みに再現性があるか

・「売り込む」ことの適性はあるか

・どのようなことに強みを活かしてきたのか

これらの情報を正確に読みとり、理解することで回答が的を得たものになります。ESはあくまでも一例です。情報化社会と呼ばれている昨今。情報は溢れているので、情報を「素通り」しなければ、業界研究や企業研究にも活かすことが可能です。

③相手の「より深い話」を聞き出せる(傾聴能力の向上)

メモをとることで、話をしている相手から多くのものを吸収しようとしている姿勢が、話している相手に伝わります。その結果として、話している相手も気持ちよく感じ、普段話さないような深い話をしてくれたりします。これは面接の逆質問やOB訪問、懇親会の場などで使える人たらしテクニックです。

メモをとるという姿勢によって相手から好印象を抱いてもらえたり、他では聞けないような話を聞けるならば、実践して損はないでしょう。

④話の骨組みがわかるようになる(構造化能力の向上)

構造化能力とは、議論の全体像が常に俯瞰で見られて、今どの話題を、どんな目的で(何に向かって)、どこまで話しているのか、ということを(なるべく瞬時に)把握する力です。

皆さんが慣れ親しんでいるであろうPCでたとえるなら、脳内にまず大きな親フォルダを作って、どの情報がどの子フォルダに入るのかを丁寧に仕分けていくようなイメージです。

【引用】メモの魔力 The Magic of Memos (NewsPicks Book)

グループディスカッションでこのスキルの重要性をしみじみと感じた経験はありませんか?インターンや選考のグループディスカッション等でまずは後述するメモの書き方を真似て書いてみてください。

⑤曖昧な感覚や概念を言葉にできるようになる(言語化能力の向上)

わたしたちが頻繁に発する「やばい」は面接では使えません。日常生活で気づいたことをメモする習慣をつけることで、「何がやばいのか」「なぜやばいのか」を言語化する必要があるため、自然に思考が深まっていきます。こうして、あなたの一言一句から「社会情勢にしっかり自分の考えを持っている」といった知的さが滲み出すようになるということです。

自己分析メモ編|なぜ自己分析のためにメモをとる必要があるのか

自己分析を極める前に、そもそもなぜ自己分析のためにメモをとる必要があるのかを説明します。

直感では人は動かない

あなたが面接官だとします。選考を受けている学生が、「直感的に、御社が私に一番合っていると思ったんです。」そう力説されたとして、あなたはその学生を通そうと思うでしょうか。きっと、「なぜ合っていると感じたんだろう。」と疑問を抱いてしまうのではないでしょうか。

何も事情を知らない相手を説得するためには、自分の行動や意思決定の背景にある思考や原体験を理解し、説明できなくてはいけません。まずは自分で自分のことを理解するために、そしてそれをいつでも伝えられるように、残したメモは就活においてのみならず、その後の人生においても資産になります。

時代に取り残されない人材になるために

AI時代において、これまでの作業的な仕事のほとんどが機械に任せることができるようになります。つまり、今後は「自分がやりたいこと」が強烈に問われる時代になっていくということです。

「やらなければならないこと」が次第になくなっていくこの世界において、「自分は何者か」「何をやりたいのか」を見つけることは重要です。やりたいことがわかっていればあとは「やるだけ」なので、重要なことに自分の命を集中させることができます。

【引用】メモの魔力 The Magic of Memos (NewsPicks Book)

究極の自己分析は、今からでも遅くありません。アプローチとフォーマットを理解してやり続ければ、揺るがない「人生の軸」を見つけられます。

自己分析の3つのアプローチ

自己分析の進め方についてまとめたいと思います。自己分析には、過去・現在・未来の3方向からのアプローチが存在します。

①過去からのアプローチ

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

②現在からのアプローチ

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

③未来からのアプローチ

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

アイデアを生み出し、自己分析を極めるメモの書き方

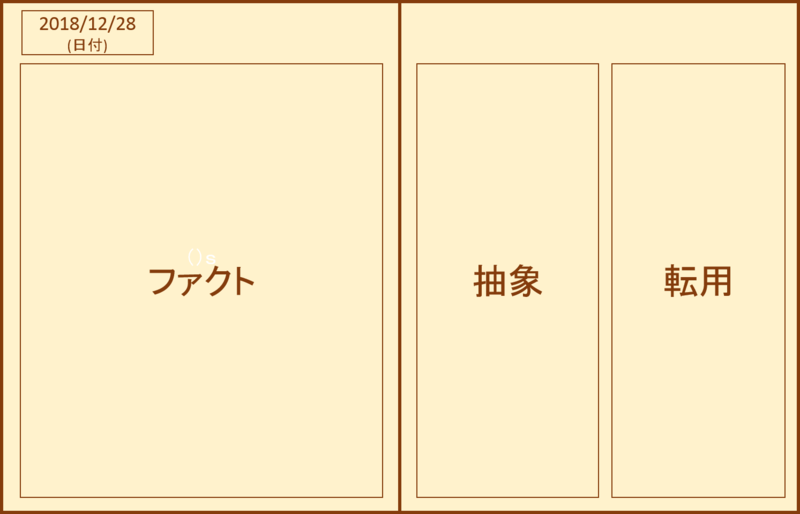

具体→抽象→転用のフォーマット

最重要であるメモの書き方の解説をしていきます。要素は3つです。

②気づきを応用可能な粒度に「抽象化」し、

③自らのアクションに「転用」する。

【引用】メモの魔力 The Magic of Memos (NewsPicks Book)

What/Why/How型で抽象化

2段階目に当たる抽象化は、3つの型があります。

①-1物質軸

例)説明会で異様に頷く就活生→アカベコ

①-2関係性軸

例)左と右・男と女→反対

②Why型:事象の理由を抽出して、また別の意思決定やアイデアに転用する。

③How型:目の前の現象にはどんな特徴があるのか、ということを深堀りして考える。

ここまで、抽象度が高い話が多かったので、具体的なメモの取り方を想像出来なかった方もいるかもしれません。そんな方は、本著では「ペンの持ち方」から「記号の使い方まで」誰でもノートが書けるようになるために、詳しく書かれています。本記事では省略しますので、気になる方は直接手に取って読んでみて下さい。

実際に書いてみてその効果を目の当たりにしました

— 渡来魚 (@soko_tomarimasu) 2018年12月24日

自分がどこまでビジョンとして見えてるかが浮き彫りに,しかも言語化によってさらにその先に繋がりやすい

本当に「魔力」という言葉がふさわしい

まだ荒削りですがワクワクが止まらないのでどんどんメモしていきます! pic.twitter.com/1XuwrzlI9o

前田裕二さん著(@UGMD )『#メモの魔力』

— 岡本拓也@思考のインフラ整備家(@catalan_cel) 2018年12月24日

1問目からガンガン書いた

どんどん頭の中で有機的にまとまってくから、書くたびに頭の中が整理される#メモの魔力#メモ魔#1000問ノック#オカモトノック pic.twitter.com/qYpTSeLbOl

おまけ:自己分析1000問ノック

ちなみに、巻末には「自己分析1000問」が付いています。以下に最初の10問を公開するので、お伝えしたメモの書き方に沿って自己分析をしてみてください。

・1000問に答えることで、何を得たいのか?

・幼少期の将来の夢は?

・幼少期の理想の職業は?

・幼少期の理想の人は?

・幼少期の理想の食生活は?

・幼少期の理想の住まいは?

・幼少期の理想の年収は?

・幼少期の理想のパートナーは?

・幼少期のあなたの信念は何か?

ちなみに、「幼少期の理想の住まいは?」という答えにくい質問に対しての前田さんの答えは以下のようでしたので、参考にしてください。

「メモの魔力」

— 箕輪厚介(アジア進出)死ぬこと以外かすり傷 (@minowanowa) 2018年12月23日

特別付録の自己分析やってる皆さん!

「幼少期の理想の住まいは?」なんて質問、どう答えるの?という疑問を前田さんにぶつけてみた。

参考にしてください。@UGMD pic.twitter.com/kbdBESPIwc

まとめ

今回の記事での重要なポイントをまとめていきます。

①日々の気づきを最大化でき、「鋭いアンテナをもつ就活生」になれる

②自己分析を極められる

①アイデアを生み出せるようになる(知的生産性の向上)

②情報を「素通り」しなくなる(情報獲得の伝導率向上)

③相手の「より深い話」を聞き出せる(傾聴能力の向上)

④話の骨組みがわかるようになる(構造化能力の向上)

⑤曖昧な感覚や概念を言葉にできるようになる(言語化能力の向上)

具体→抽象→転用のフォーマットを踏む

What/Why/How型で抽象化

本記事でも紹介した通り、本著は就活で活用できるノウハウがたくさんあります。ぜひ、直接お読みになってメモを用いて就活で無双しましょう。