自己分析はどこまでやるべき?|自己分析のやり方とゴールについて

47,375 views

最終更新日:2024年11月12日

就職活動を行っていく上で、まず初めに行う自己分析。

とりあえずやってみようと自己分析に関する書籍を購入したものの、量が多すぎて最後まで辿り着かずに諦めてしまった方もいるのではないでしょうか。

そこで本記事は、自己分析はどうやるのか、どこまでやるべきなのかについて解説しています。

この記事の監修者

有馬恵里子さん

国家資格キャリアコンサルタント

NC Harmony所属

キャリアの主人公は他の誰でもなくあなた自身です。

就活における自己分析とは

自己分析とは過去の経験から、今の自分を形成している「価値観、強み・弱み、思考を理解すること。また、そこから『将来のなりたい像』を明確にすること」です。

自己分析を行うことにより「仕事選びの軸」と「自分自身のこと」を見つけることができます。

この2つは就活を進める上で多くの企業で問われるため、簡潔に分かりやすく伝えられるように自分自身がきちんと理解できていることが重要です。

また、分析結果を元に客観的な視点を持つことで、自己PRや志望動機などの回答が具体的で説得力のある内容になります。

そもそも何のための自己分析なのか

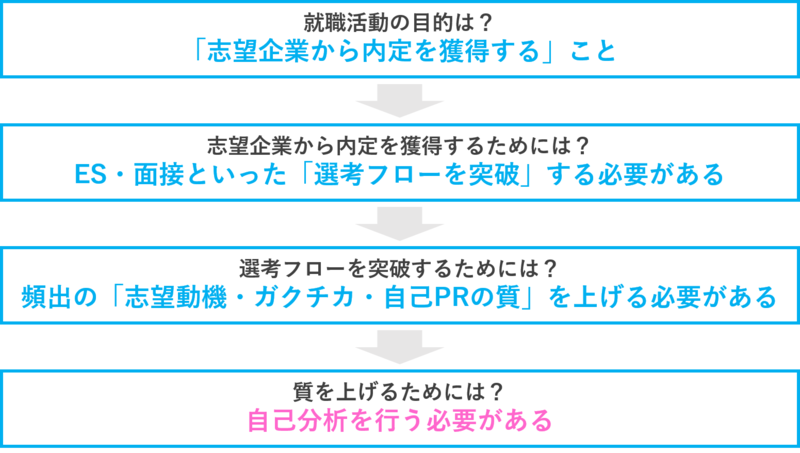

就職活動を行う前に、まずその目的を明確にしておく必要があります。

自己分析を行う目的は、「自分の適性を見つけるため」や「自分の強み、弱みを正しく把握するため」等様々あると思います。

しかし、就職活動の一環である以上、「志望企業の内定獲得」こそが最終目的であると考えます。

つまり、自分の強みや弱みを把握し適性を知ることは、内定獲得のための手段であって目的ではありません。この点をはき違えてしまうと、自己分析を行うこと自体が目的となり、際限なく自己分析を行わなければならないという思い込みに繋がります。

多くの学生が、どこまで自己分析をやる必要があるのか分からないのは、この点を正しく理解していないからであると考えます。

あくまで自己分析は内定獲得という最終目的のために行うものであり、その一手段として自己分析を行うという認識を持ちましょう。

自己分析の具体的な方法

unistyleでは、自己分析の方法として以下2点を挙げています。

自己分析の具体的な方法①:自分自身の経験を把握する

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

以下の記事では、 "自己分析" の目的や方法、内定獲得に向けた活用法まで網羅的に示しています。就職活動のスタート時にはもちろん、ES・面接など各選考対策としても役に立つ内容だと思いますので、適宜見返してご自身の就職活動の軸にしていただければと思います。

自己分析は何をどこまでやれば良いのか(自己分析のゴール)

ここまで自己分析の目的と方法について見てきましたが、結局何をどこまでやれば良いか未だ明確になっていない方が大半かと思います。

そこで、ここでは3ステップに分けて自己分析をどのように進めていくか提示していきたいと思います。あくまで一例に過ぎませんので、自身の必要に応じてどのように進めていくか考えてみてください。

ステップ①:経験の書き出しとモチベーションの整理

まず、上記で述べたように経験の書き出しとその活動におけるモチベーションが何だったのかを考える必要があります。

ESでは、経験そのものについて問われることが多いですが、面接では「なぜその活動をしようと考えたのか」など、当時何を考え行動をしていたのか、あなた自身の内面について問われることが多いです。

そのため、動機とモチベーションに関する下記2点については必ず考えておきましょう。

- なぜその活動をしようと考えたのか(動機)

- なぜその活動を続けることが出来たのか(モチベーション)

「なぜ?」を繰り返すことでより深い振り返りを行うことが出来ると思います。

また、上記で大学時代の経験のみで良いと書きましたが、余裕がある方は小中高時代の経験についても書き出してみましょう。面接で問われるかどうかは置いとくとして、自分の小中高時代の経験を振り返ることは、自分自身でも気が付いていない志向や傾向を知るきっかけにもなり得ます。

ステップ②:経験を通して得た学び・能力のピックアップ

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

ここまで自己分析の方法について段階を踏んでみてきましたが、時間の流れを意識しながら自己分析を行うことで、ESや面接で活きる自己分析を行うことが出来るでしょう。

最後に

ここまで自己分析の方法とどこまでやれば良いかについて示してきました。

自分のことを他人に分かりやすく伝えられる状態になったのであれば、それが就職活動における自己分析のゴールと言えるかと思います。ただ、自己分析そのものが終わることはないでしょう。

そもそも、自己分析は机に向かって改まってやるようなものではありません。電車の移動中や風呂に入っているときに考えてみたりというように、日常の何気ない時間にこそ自分自身の経験を振り返るべきです。新たな経験や出来事によって考えや感情も変化し、

だからこそ、ここまでやれば自己分析は終わりというようなことはなく、常に考え続けることが重要となります。気負うことなく、自分自身がその時何を考えていたのかを振り返ることで今までは気が付かなかった新たな発見も沢山あるかもしれません。

自己分析を堅苦しく考えるのではなく、日常のすき間時間を有効活用するなどして、日常生活の中に取り込むことができればより自己分析も捗るでしょう。

・簡単にできる自己分析のやり方8選!-やり方別のメリット・デメリットをunistyleが独自調査-

・内定レベルの自己分析ができる!効果的な自己分析シートの書き方とは

・【自己分析とは?】これで攻略間違いなし!自己分析の目的と進め方

・【例文35選】新卒就活で高評価を得る自己PRの書き方・伝え方を徹底解説

1.自己分析とは

2.自己分析のやり方を7ステップで解説

∟過去を振り返るための106の質問項目

3.自己分析シートの使い方(他己分析・SWOT分析等も解説)

4.自己分析本の選び方

5.自己分析に活用できるテスト

∟自己分析にオススメのツール8選

.png?1575004979)