簡単にできる自己分析のやり方8選!-やり方別のメリット・デメリットをunistyleが独自調査-

352,546 views

最終更新日:2024年11月20日

就活の手始めとして"自己分析"に取り組もうとする就活生は多いのではないでしょうか。本記事ではunistyle編集部で独自調査を行った結果、自己分析をする上でおすすめのやり方について特徴・メリット・デメリットを紹介するとともに、自己分析のやり方を7ステップで紹介します。

-

- 本記事の構成

- 自己分析をやる目的

・就活の軸を明確にするため

・自分のことを他人に分かりやすく伝えられるようにするため - 自己分析のおすすめのやり方8選【unistyle独自調査】

・自分史

・モチベーショングラフ

・マインドマップ

・書籍

・自己分析ツール

・他己分析

・SWOT分析

・キャリアアドバイザー - 自己分析ノートの作り方【自己分析の進め方7ステップ】

(1)過去の自分自身の出来事を把握する

(2)過去の経験に感情を付け足す

(3)過去の出来事を深掘りする

(4)過去の出来事に対して「どんな行動をとったか」を考える

(5)過去の出来事を振り返り「共通点」を探す

(6)自分を客観的に判断できるデータを準備する

(7)職種など企業選びの軸を考える - 自己分析のやり方に関する注意点

・弱み・短所などのネガティブな部分も考える

・「自分」だけでなく「企業」視点も持つようにする

・「想い」だけでなく「経験」を考慮するようにする

・「インプット」だけでなく「アウトプット」も行うようにする - 自己分析を選考に活かす方法

・エントリーシート(ES)に活かす

・面接に活かす - まとめ

この記事の監修者

有馬恵里子さん

国家資格キャリアコンサルタント

NC Harmony所属

キャリアの主人公は他の誰でもなくあなた自身です。

自己分析をやる目的

自己分析のやり方を解説する前に、自己分析を行う目的やゴールについて解説します。

自己分析のやり方を解説する前に、自己分析を行う目的やゴールについて解説します。

unistyleでは自己分析の定義を、「過去の経験から、今の自分を形成している価値観、強み・弱み、思考を理解すること。またそこから将来のなりたい像を明確にすること。」と定めています。

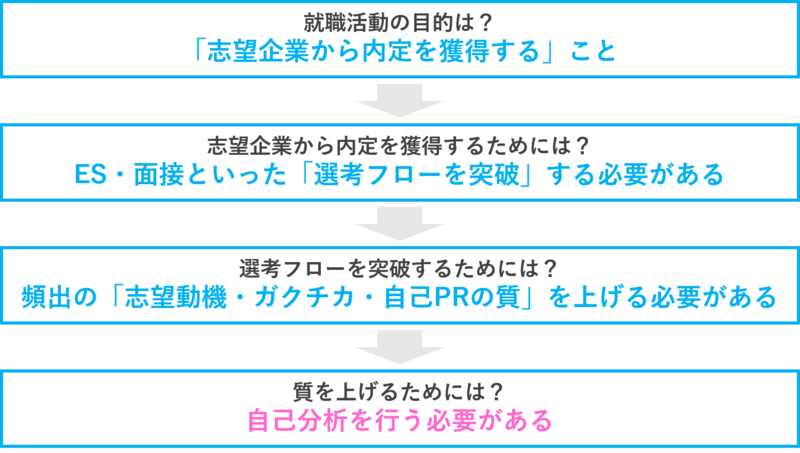

大前提として自己分析を行う目的は、エントリーシート(ES)や面接での回答に説得力を持たせ選考通過の確率を上げるためと言えます。

上図から分かるように、内定獲得に向かい選考フローを突破していくためには、自己分析を行う必要があります。

上図から分かるように、内定獲得に向かい選考フローを突破していくためには、自己分析を行う必要があります。

自己分析を行うことで自分の過去の経験とESや面接で答えるエピソード(スペック・モチベーション)を結びつけることができ、面接官への説得力を上げることができるからです。面接官への説得力が上がれば選考突破にも繋がるでしょう。

目的をさらに細分化してみましょう。

- 就活の軸を明確にするため

- 自分のことを他人に分かりやすく伝えられるようにするため

就活の軸を明確にするため

エントリーシート(ES)や面接で頻出の質問と言えば「ガクチカ」「自己PR」「志望動機」ですが、「就活の軸」もそれに続く頻出の質問です。

就活の軸を明確にすることによって志望動機や自己PRなどに一貫性を持たせることができ、エントリーシート(ES)や面接で適切なアピールができるようになります。

自分のことを他人に分かりやすく伝えられるようにするため

エントリーシート(ES)や面接で自分のことを他人(採用担当者)に分かりやすく伝えることはとても重要です。

就活の場では「強み・弱み」「長所・短所」など頻出の質問以外にも、「自分を一言で表すと?」「あなた(学生)を採用するメリットは?」など様々な角度から質問をされることがあります。

そのような質問に対し的確に答えるためには、自分のことやアピールポイントを詳しく把握する必要があり、自己分析を行うことが効果的です。

Q.自己分析はいつ始めて、いつまでに終わらせればいいのでしょうか?

A.個人差があるため「〇月に始めて〇月までに終わらせるべき」という明確な指標はありません。始める時期に関しては、早くから始めるに越したことはありません。終わらせる時期に関しては、上述した2つの目的を達成した時でしょう。

就活の早期化に伴い、サマーインターンなどの早い段階でエントリーシート(ES)や面接による選考が始まることも考えられます。

また、就活は自己分析以外にもやるべきことが沢山あります。そのためあまり遅い時期から始めると十分に自己分析の時間を確保できない可能性もあります。

開始時期や終了時期について悩んでいる方はこのことも念頭に置いておきましょう。

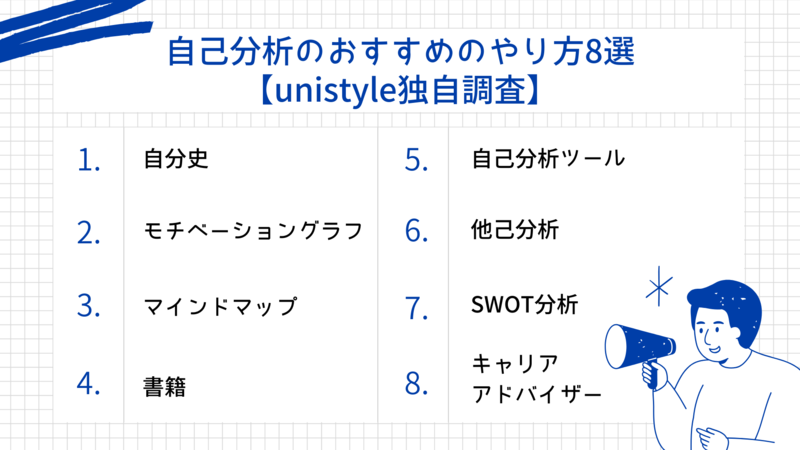

自己分析のおすすめのやり方8選【unistyle独自調査】

ここでは、自己分析の中でも特におすすめの8つのやり方をご紹介します。

ここでは、自己分析の中でも特におすすめの8つのやり方をご紹介します。

今回はunistyle編集部メンバー(現役の大学4年生)がそれぞれのやり方を実践し、その特徴やメリット・デメリットについて調査しました。自己分析のやり方について悩んでいるという方はぜひ参考にしていただければと思います。

- 自分史:自分の幼少期から現在までを年表のようにしてまとめたもの

- モチベーショングラフ:過去の出来事を時系列で表し、各フェーズにおけるモチベーションの上下の揺れをグラフで表現したもの

- マインドマップ:自分の頭の中にある考えを蜘蛛の巣状に書き出し、マップ(地図)のようにしたもの

- 書籍:自己分析の手順が丁寧に記載されている書籍

- 自己分析ツール:強み・長所・弱み・短所のヒントを得ることができるツール

- 他己分析:他人が自分の性格や長所・短所などを客観的に分析すること

- SWOT分析:企業や事業の現状分析をするときなどに使うフレームワークを用いて分析すること

- キャリアアドバイザー:就職エージェントなど

自分史

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

モチベーショングラフ

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

マインドマップ

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

書籍

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

自己分析ツール

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

他己分析

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

SWOT分析

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

キャリアアドバイザー

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

ここまで読み、キャリアアドバイザーと面談をしてみたいという方には就職エージェントneoの利用もオススメです。

エージェントを利用することでアドバイザーから、就活全般のノウハウや他に受けるべき企業など客観的にアドバイスがもらえます。少しでも興味があるという方は、下記の画像をクリックしてサービスを利用してみてください。

自己分析ノートの作り方【自己分析の進め方7ステップ】

自己分析には様々なやり方があることを理解したところで、ここからは実際に自己分析のやり方(流れ)を解説します。

自己分析の内容や結果をノートに書き出す

自己分析の結果を書き出して整理することを目的としたノートを「自己分析ノート」と言います。

自己分析ノートでは、自分と向き合いながら、過去の出来事・価値観・強みや弱みなどを分析することができ、内容から志望動機や就活の軸が導き出されるため、就職に役立ちます。

ノートは、小さすぎると文字が書きづらいため、A5サイズ以上の軽いタイプがおすすめです。

自己分析ノートを活用しながら就活を効率的に進めましょう。自己分析の進め方は以下になります。

(1)過去の自分自身の出来事を把握する

(2)過去の経験に感情を付け足す

(3)過去の出来事を深掘りする

(4)過去の出来事に対して「どんな行動をとったか」を考える

(5)過去の出来事を振り返り「共通点」を探す

(6)自分を客観的に判断できるデータを準備する

(7)職種など企業選びの軸を考える

(1)過去の自分自身の出来事を把握する

自己分析ノートを作成するにあたり、まず初めにやるべきことは「自分の印象に残っている過去の出来事を洗い出すこと」です。先ほど紹介した「自分史」を作るほか、質問に答えることで過去の出来事を振り返るという方法もあります。

(2)過去の経験に感情を付け足す

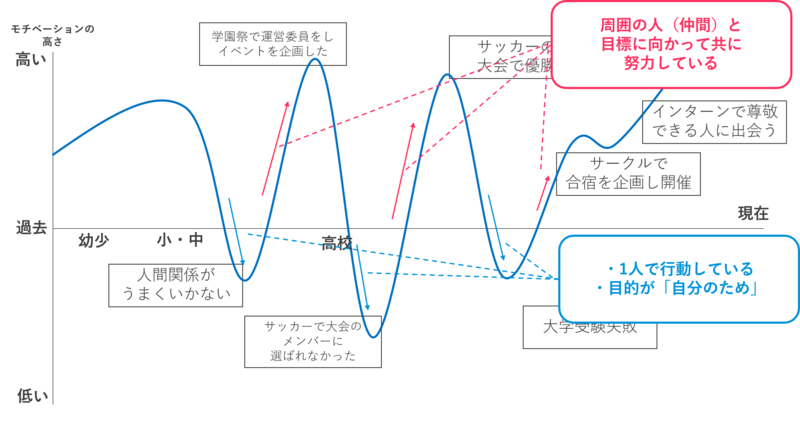

過去の出来事を洗い出し終えたら、先ほど紹介したモチベーショングラフを作ってみましょう。

モチベーショングラフを作成することで、自分のモチベーションが向上・低下する要因の共通点が分かるようになり、より深い自己分析に繋げることができます。

自分のモチベーションが変化に関係している出来事が定まったら、次のステップに進みます。

(3)過去の出来事を深掘りする

続いて、過去の経験や出来事を深堀りしてみましょう。

自分がピックアップした出来事やモチベーションが向上・低下した経験について、より考えを深めるステップになります。過去の出来事を深掘りしていくことで、自分の根源的な欲求や価値観を理解することに繋がります。

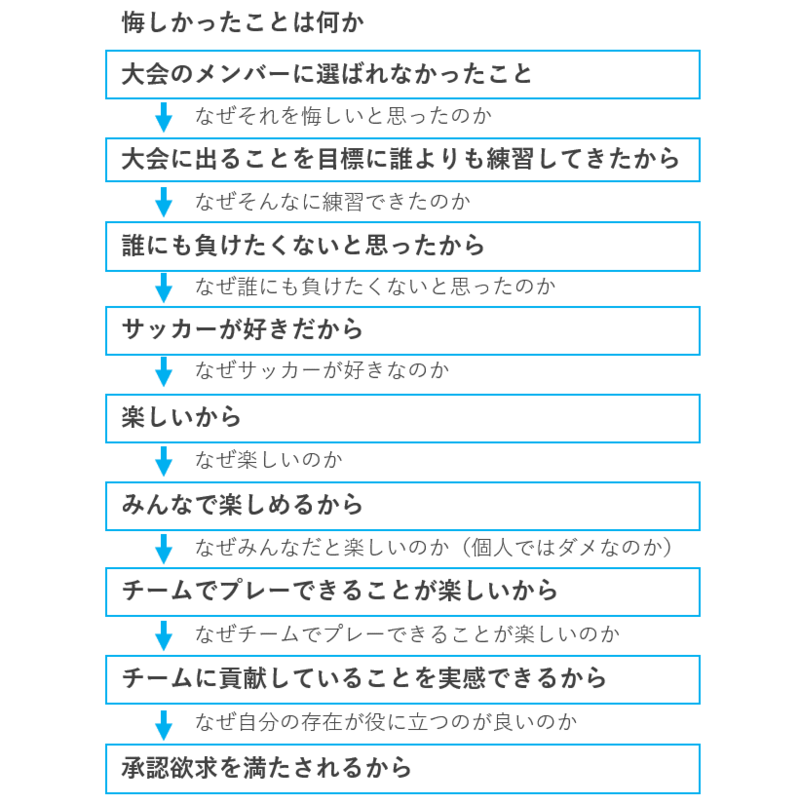

例えば悔しかったことの一つに「サッカー部で大会のメンバーに選ばれなかった」という出来事があったとします。

この「サッカー部で大会のメンバーに選ばれなかった」という感情に対して「なぜメンバーに選ばれなかったことが悔しいと感じるのか」と問いかけます。 上記の様に「なぜ?」と深堀りを繰り返すことで自分のモチベーションの根源にたどり着くことができます。今回の場合だと承認欲求がモチベーションの根源であるということが分かります。

上記の様に「なぜ?」と深堀りを繰り返すことで自分のモチベーションの根源にたどり着くことができます。今回の場合だと承認欲求がモチベーションの根源であるということが分かります。

ここでのポイントはできる限り多く「なぜ?」と繰り返し問い続けることです。繰り返し何度も問いかけることで自分の本質に近づいていくことができます。

(4)過去の出来事に対して「どんな行動をとったか」を考える

次に深掘りした出来事に対して「自分はどんな行動をとったか」を考えていきます。

深掘りした出来事に対して「自分はどんな行動をとったか」を考えることで、エントリーシート(ES)や面接で

「挫折した時にどう乗り越えましたか?」

「困難な経験にぶつかった時あなたならどうしますか?」

と問われた際に論理的に回答できるようになります。

例えば上記のような質問をされた際に「自分が大会のメンバーに選ばれなかった結果、自分の技術を磨くために練習方法を工夫するようになった」と書くことができます。

さらに練習の工夫をするようになったという出来事から「成果のために試行錯誤し努力することができる」という新たな強みを述べることができるようにもなります。

過去にどのような出来事があったかを振り返り、事実に基づいたエピソードから自分の性格や考え方の根拠を示せるようにしておきましょう。

(5)過去の出来事を振り返り「共通点」を探す

ここまで経験や出来事を深掘りすることができたら、それらの共通点を探してみましょう。

振り返ってみた時にモチベーショングラフが上がっているタイミングや下がっているタイミングの共通点を記入しましょう。下記で具体的な参考例を紹介します。

上記の図の例を見ると、自分のモチベーションが上がっているタイミングは「周囲の人(仲間)と目標に向かって共に努力している」という共通点が見られます。

上記の図の例を見ると、自分のモチベーションが上がっているタイミングは「周囲の人(仲間)と目標に向かって共に努力している」という共通点が見られます。

一方でモチベーションが下がっているタイミングの共通点は「1人で行動している」「目的が『自分のため』」になっています。

また、モチベーションが一番高くなるタイミングは「努力した結果が形になった時」のように具体的なところから少し抽象度を挙げて考えることで共通点が見えてきます。

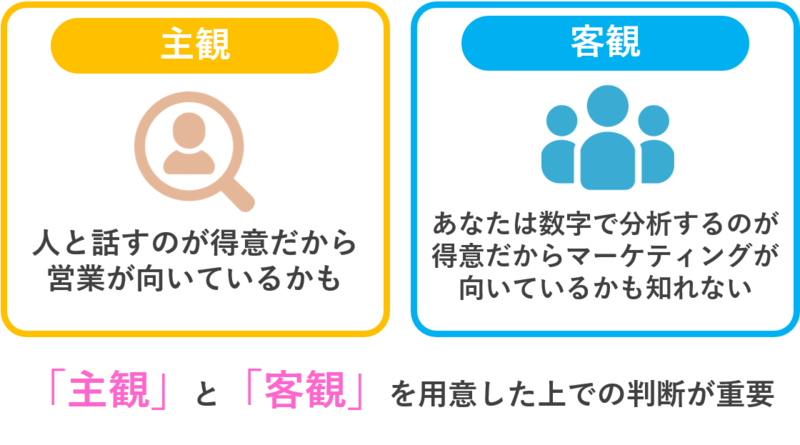

(6)自分を客観的に判断できるデータを準備する

続いて、適性検査や他者からの評価などの客観的なデータを用意しましょう。客観的なデータを用意することで、自己分析を最後までやり抜くことができます。 客観的なデータを得るには、上でも紹介した2つのやり方が代表的です。

客観的なデータを得るには、上でも紹介した2つのやり方が代表的です。

- 自己分析ツール

- 他己分析

(7)職種など企業選びの軸を考える

最後のステップは「企業選びの軸を考える」です。この工程は自己分析においてとても重要な作業になります。

これまで分析してきた内容を振り返り、自分に合う職種や仕事内容、企業の特徴、合う人の特徴などを分類して企業選びの軸を考えていきます。手順は次の通りです。

◆楽しかったこと・嬉しかったことの共通点を書き出す

↓

◆辛かったこと・苦しかったことの共通点を書き出す

↓

◆それらの共通点を「働く際に企業に求めること」に置き換えてみる

↓

◆働く上で求めるもの・大事にしたいこと・これは嫌だと思うものに分ける

↓

◆優先順位をつける

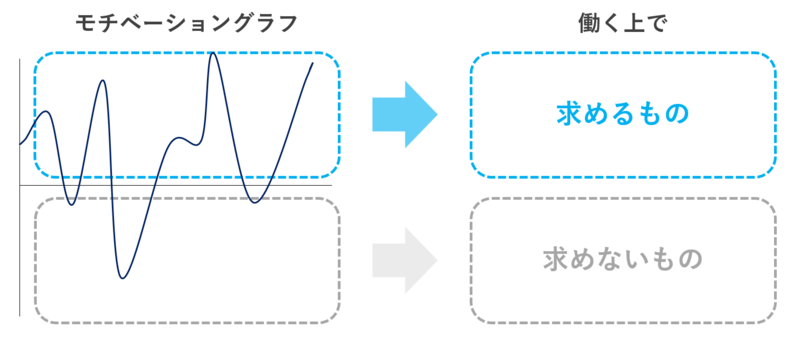

これまでの工程でモチベーショングラフを書き、深掘りをしたことで自分が楽しかったこと・嬉しかったことと、つらかったこと・苦しかったことを分け、それぞれの共通点を見つけられたと思います。

(5)で紹介したモチベーショングラフの例を用いると以下になります。

●楽しかったこと・嬉しかったこと

・サッカーで優勝を目指して練習している時

・学園祭の運営委員をしたこと

・サークルでの合宿を企画し開催したこと

⇓

●共通点

・チームで動くことが好き

・自分が主体となり企画することが好き

・努力した結果がきちんと目に見えて分かる

●辛かったこと・苦しかったこと

・受験勉強(第一志望にいくことができなかった)

・ゼミでの研究活動

・バイトで上司とうまくいかなかった

⇓

●共通点

・1人でコツコツやることを苦に感じる

・周りの人と協力してできない

・成果が出るまでに時間がかかる

上記にまとめた楽しかったこと・嬉しかったことは働く上で求めるもの、辛かったこと、苦しかったことは働く上で求めていないものに当てはめることができます。

●楽しかったこと・嬉しかったこと

・サッカーで優勝を目指して練習している時

・学園祭の運営委員をしたこと

・サークルでの合宿を企画し開催したこと

⇓

●共通点

・チームで動くことが好き

・自分が主体となり企画することが好き

・努力した結果がきちんと目に見えて分かる

⇓

●求めるもの

◯組織風土

◯仕事内容

◯人的魅力

●辛かったこと・苦しかったこと

・受験勉強(第一志望にいくことができなかった)

・ゼミでの研究活動

・バイトで上司とうまくいかなかった

⇓

●共通点

・1人でコツコツやることを苦に感じる

・周りの人と協力してできない

・成果が出るまでに時間がかかる

⇓

●求めないもの

×個人で働く環境

×成果がわかりにくい環境

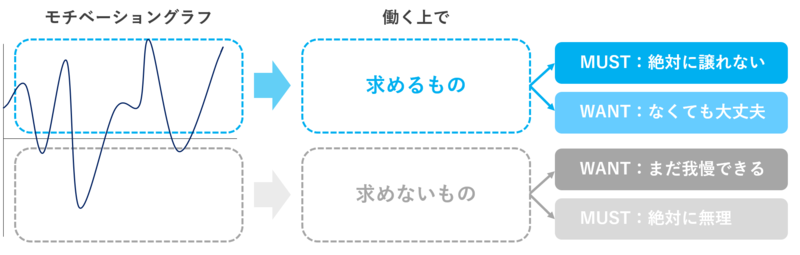

上記のように働くうえで求めるもの、求めないものを定めたら次に求めるもの、求めないものをMUSTとWANTに分類します。

働く上で求めるものの中でも、「これは譲れない、絶対必要」なMUSTと、「あってもなくても大丈夫かな」というWANTに、働く上で求めていないものであれば、「絶対に無理」なMUSTのものと、嫌だけどあっても「まあ大丈夫」なWANTのものに分けます。

イメージとしては以下の図のように分類します。 MUSTとWANTに分けられたところに企業選びの軸を当てはめます。具体的には以下のように当てはめてみてください。

MUSTとWANTに分けられたところに企業選びの軸を当てはめます。具体的には以下のように当てはめてみてください。

・MUST(絶対に譲れない):組織風土、仕事内容→「企業の成長戦略に共感できる」「自分が主体となり仕事ができる」

・WANT(なくても大丈夫):人的魅力→「尊敬できる人がいる」

・MUST(まだ我慢できる):成果が分かりにくい環境→「努力の結果が目に見えてわかる」「若いうちから裁量が持てる」

・WANT(絶対に無理):個人で働く環境→「チームで協力して働ける環境」

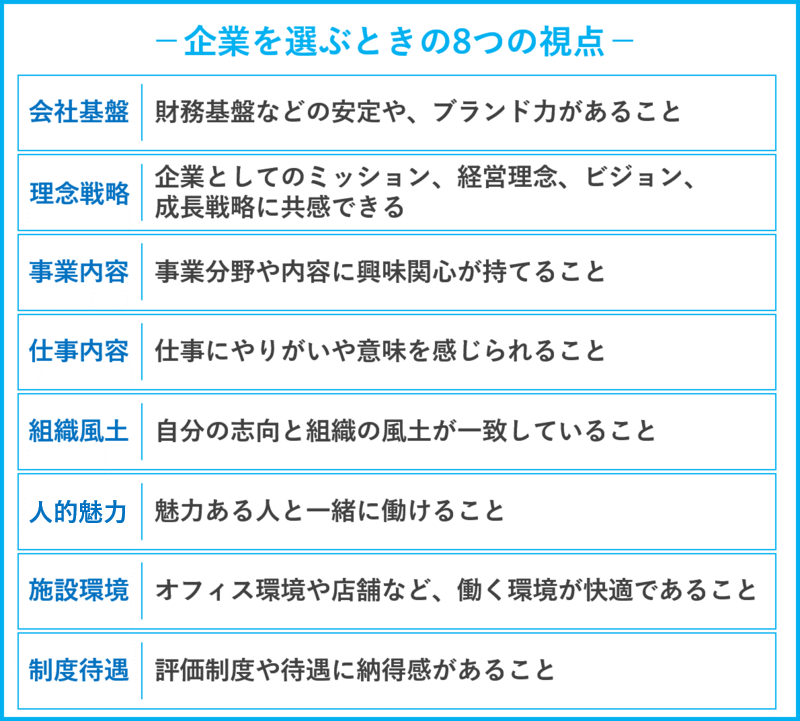

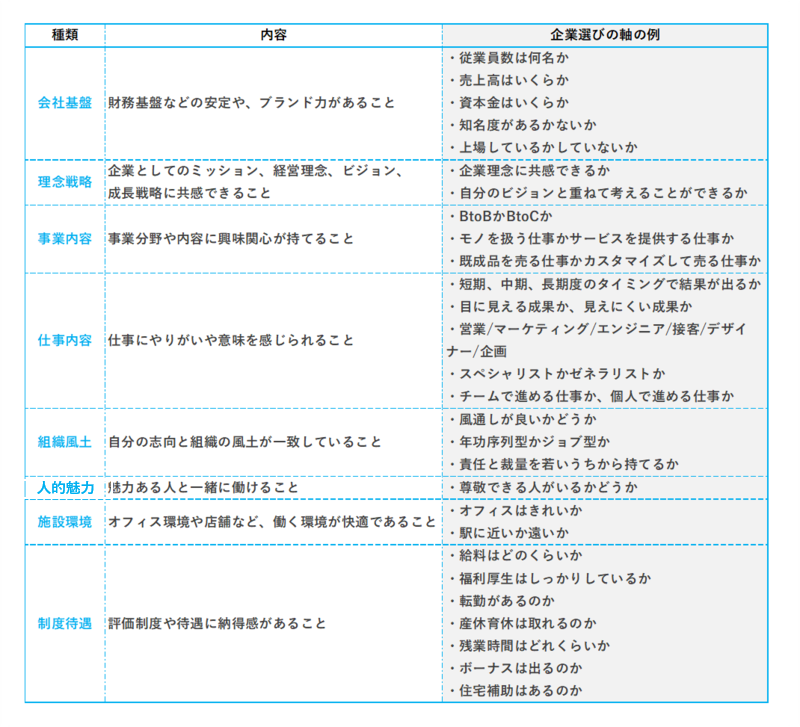

とはいえどのような軸を挙げればよいのか悩んでしまう就活生もいると思うので、unistyleが推奨している企業選びの8つの軸をご紹介します。

また上記の図よりもより具体的な軸を掲げたい就活生は以下の一覧も参考にしてみてください。

また上記の図よりもより具体的な軸を掲げたい就活生は以下の一覧も参考にしてみてください。 仕事をしていく上で「お金を最も優先する人」「仕事にやりがいを感じたい人」「プライベートを充実させたい人」など企業を選ぶポイントは人それぞれです。自分はどんな軸で企業を選ぶのか、上記の8つの中で優先順位をつけてみてください。

仕事をしていく上で「お金を最も優先する人」「仕事にやりがいを感じたい人」「プライベートを充実させたい人」など企業を選ぶポイントは人それぞれです。自分はどんな軸で企業を選ぶのか、上記の8つの中で優先順位をつけてみてください。

ここまでやれば自己分析は完了です。先述のサッカー部の例でいくと自己分析の結果より企業選びの軸は以下のようになります。

●チームで動くことが好き

●自分が主体となり企画することが好き

●努力した結果がきちんと目に見えて分かる

自己分析の結果は就活を進めていく中で様々な人と出会い、いろんな価値観を知ることで変化する場合もあります。定期的にこのステップで自己分析を行いブラッシュアップしていきましょう。

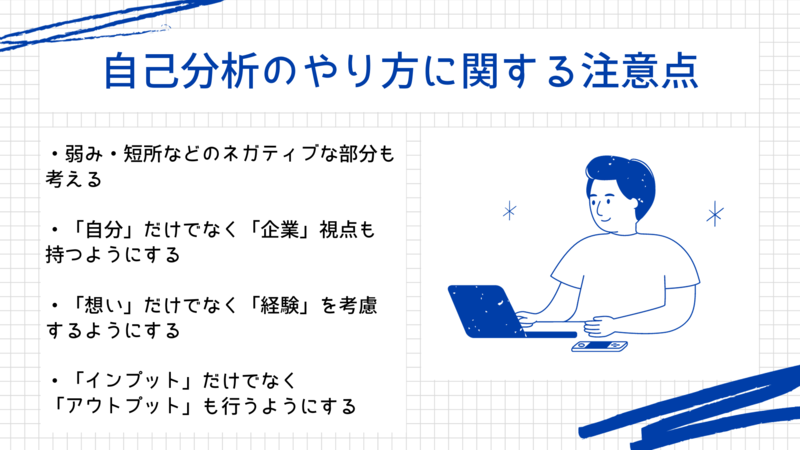

自己分析のやり方に関する注意点

ここまでで自己分析のやり方は理解できたかと思いますが、自己分析をやる際にはいくつか注意点があります。そのため、以下では自己分析をやる際に注意しておくべきことについて解説します。

- 弱み・短所などのネガティブな部分も考える

- 「自分」だけでなく「企業」視点も持つようにする

- 「想い」だけでなく「経験」を考慮するようにする

- 「インプット」だけでなく「アウトプット」も行うようにする

弱み・短所などのネガティブな部分も考える

自己分析をする中で「自分のネガティブな部分を考える必要性があるの?」と疑問に思った方もいるのではないでしょうか。結論から言うと、自己分析では弱み・短所などのネガティブな部分を考えることも重要です。

弱みを認識した上でどう行動しているか、弱みを強みでどうカバーしているかを伝えることで自分をしっかりコントロールできている印象が与えられます。

就活の場では弱みや短所に加え「挫折した経験」や「失敗した経験」を問われることもあります。そのような質問に対し、的確に答えるためには自己分析の段階でネガティブな部分も考えておく必要があります。

「自分」だけでなく「企業」視点も持つようにする

これは自己分析においてもそうですが、エントリーシート(ES)や面接などの選考の段階でも注意する必要があります。

経験から導かれた強みを考える際には、企業が求める人材と合致するかを考慮する必要があります。すなわち自分の内面のみで自己分析を完結させるのではなく、企業側の視点も同時に持ちながら考えていく必要があるということです。

自己分析の結果、自分の強みや将来やりたい仕事を明確にできたとしても、その強みが企業で活かされなければ意味が無くなってしまいます。

「自己」のためだけの分析にするのではなく、企業の求める人材にマッチするかどうかにも意識を向けることが必要です。

「想い」だけでなく「経験」も考慮するようにする

自己分析を行う際には想いなどの感情面だけでなく、経験自体に目を向けることも重要です。

志望動機・ガクチカ・自己PRなどに答える際は、アピールする能力の裏付けとして経験を述べる必要があります。きっかけとなる経験のない回答は根拠が無いため、採用担当者に伝わらない可能性があります。

経験を洗い出さずに、「海外で働いてみたい」「新規事業に携わってみたい」といった感情だけが先行しないよう、過去の経験にしっかりと向き合った自己分析を行うことが重要です。

「インプット」だけでなく「アウトプット」も行うようにする

こちらは自己分析自体の注意点とはやや離れますが、「自己分析が出来た=内定」という訳ではない点も認識しておきましょう。

自己分析は経験の把握など一人で考え抜けばやり切れる面も多いですが、実際に内定を得るには選考慣れや面接慣れといったアウトプット能力を高めることも必要になります。

アウトプット能力を高めるには大きく2つの方法があります。

- 模擬面接をしてもらう

- 実際に企業のインターン選考や本選考を受ける

就活ではアウトプットが強く求められます。自己分析が出来たらそれを実際に面接で話し、自分のことを伝えられるか挑戦してみましょう。

自己分析を選考に活かす方法

繰り返しにはなりますが、就活生のゴールは自己分析を完了させることではなく、志望企業から内定を獲得することです。ここでは2つの場面で、それぞれ自己分析の結果を活かす方法について解説します。

繰り返しにはなりますが、就活生のゴールは自己分析を完了させることではなく、志望企業から内定を獲得することです。ここでは2つの場面で、それぞれ自己分析の結果を活かす方法について解説します。

- エントリーシート(ES)に活かす

- 面接に活かす

エントリーシート(ES)に活かす

自己分析の結果を活かすことができるエントリーシート(ES)の設問は数多くあります。具体的には自己PR、志望動機、挫折経験などです。

自己分析ができていない場合、このような設問を書くのは難しいのではないでしょうか。また仮に就活サイトなどを参考にそれらしい文章を書き上げたとしても、肝心な強みや個性が伝わらずに埋もれてしまう可能性もあります。

とはいえ、実際どのようにエントリーシート(ES)に活かせばいいのか分からないという方もいると思います。ここでは「自己PR」を例に解説します。

自己分析の結果から自分の強みとなる・自分を象徴するキーワードを抽出する

↓

企業にどんな人物だと思われたいかを考える

↓

それがエントリーする企業の求める人物像と合致するかを考える

↓

キーワードの根拠となるエピソードを明確にする

↓

志望企業で強みをどのように活かせるのかを明確にする

↓

設問の制限字数内で書く

自己PR以外の設問に関しても、やり方は概ね同じです。

面接に活かす

エントリーシート(ES)同様、面接においても自己分析の結果を活かすことができます。実際どのように活かせばいいのか、ここでは「挫折経験」を例に解説します。

自己分析の結果から挫折した経験を思い返し、最も挫折したエピソードを端的に述べる

↓

挫折前の目標や努力について述べる

↓

挫折の理由や背景について述べる

↓

挫折からどう立ち直ったのかについて述べる

↓

学んだことやそれを今後どのように活かすのかについて述べる

「挫折経験」以外の設問に関しても、やり方は概ね同じです。 面接はエントリーシート(ES)とは違い、その場でそのエピソードに関する深掘り質問がされる場合があります。深掘り質問を事前に想定しておくことも、1つの選考対策です。

まとめ

本記事では自己分析におけるおすすめのやり方、及び自己分析が簡単にできる7ステップのやり方から、自己分析のやり方に関する注意点を解説しました。

本記事では自己分析におけるおすすめのやり方、及び自己分析が簡単にできる7ステップのやり方から、自己分析のやり方に関する注意点を解説しました。

「選考に通過できる自己分析」を行えるよう、本記事を参考に自己分析を行ってみてください。また一度自己分析が終わってもOB訪問や面談などを活用して絶えずブラッシュアップしていくと、よりよい自己分析ができると思います。

1.自己分析とは

2.自己分析のやり方を7ステップで解説

3.自己分析シートの使い方(他己分析・SWOT分析等も解説)

4.自己分析本の選び方

5.自己分析に活用できるテスト

∟自己分析にオススメのツール8選