ガクチカの書き方とは-6ステップで書けるESテンプレを基に解説-

1,630,756 views

最終更新日:2023年08月22日

本記事では、"ガクチカの書き方"を詳しく解説していきます。書き方の他、フレームワークやテンプレート、ES例文も併せて紹介しています。

- 本記事の構成

- ガクチカとは‐自己PRとの違いはある?‐

- 企業がエントリーシート(ES)・面接でガクチカを聞く意図

- ガクチカの書き方に関するフレームワーク

- ガクチカの書き方のフレームワークを詳しく解説

・ガクチカの書き方(1)結論:何に取り組んだ?

・ガクチカの書き方(2)動機:なぜ取り組んだのか?

・ガクチカの書き方(3)目標と困難:どんな目標を掲げたのか?目標を達成する上での困難は何か?

・ガクチカの書き方(4)取り組みと結果:どのように取り組んだのか?取り組みの結果はどうだったんのか?

・ガクチカの書き方(5)人柄:活動の中であなたがどのような性格が活かされたのか?

・ガクチカの書き方(6)学び:取り組みを通じて何を学べたのか?学びを社会でどのように活かすか? - ガクチカのテンプレ

- 選考通過者ガクチカ回答例文

・ガクチカ回答例文(学業・ゼミ活動):NTTデータ選考通過者

・ガクチカ回答例文(アルバイト・塾講師):野村総合研究所(NRI)選考通過者

・ガクチカ回答例文(アルバイト・飲食店):アビームコンサルティング選考通過者

・ガクチカ回答例文(コールセンター・テレアポ):江崎グリコ選考通過者

・ガクチカ回答例文(サークル):三菱商事選考通過者

・ガクチカ回答例文(体育会稀有部活動):三菱商事選考通過者

・ガクチカ回答例文(留学):双日選考通過者

・ガクチカ回答例文(ボランティア):三菱UFJ銀行選考通過者

・ガクチカ回答例文(長期インターンシップ):野村総合研究所選考通過者

・ガクチカ回答例文(資格):アビームコンサルティング選考通過者 - 就活生がガクチカに対して抱く疑問3選に回答

・ガクチカはどのように深堀りされるの?深堀を想定して作成するべき

・ガクチカは複数用意するべき?

・ガクチカがない就活生はどうすれば良い? - まとめ

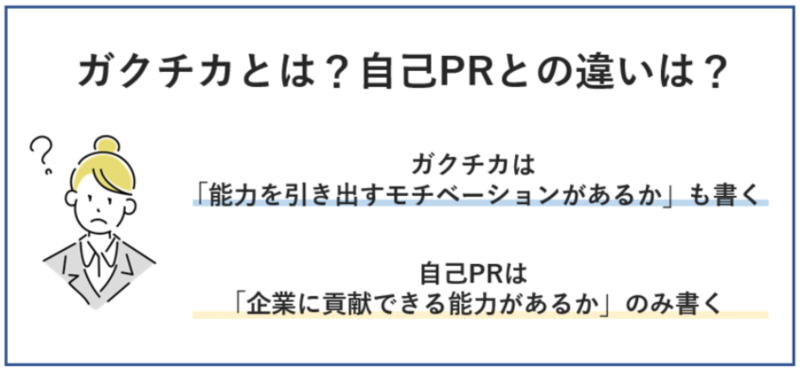

ガクチカとは‐自己PRとの違いはある?‐

ガクチカの書き方を解説する前にそもそもガクチカとは何なのかを解説します。

ガクチカは"学生時代頑張ったこと・学生時代力を入れたこと"の略称です。

実際の選考では「学生時代に打ち込んだことは?」や「学生時代に成し遂げたこと」など文言は違えどほとんどの企業で質問される項目になります。

ほとんどの企業から出題されるガクチカですが、実際に書くにあたり「自己PRと類似してしまう」と考える就活生も多いのではないでしょうか。

簡単にガクチカと自己PRの違いをお伝えすると、ガクチカは「企業に貢献できる能力があるか、その能力を100%引き出すモチベーションがあるか」を書き、自己PRは「企業に貢献できる能力があるかどうかのみ」を書くという違いがあります。

ガクチカと自己PRで同じエピソードを書くとしても、ガクチカでは「なぜその活動に取り組んだのか」「どのように取り組んだのか」まで書く必要がある点が異なると言えるでしょう。

ガクチカと自己PRの違いは以下の記事でも詳しく解説しているためこちらも参考にしてみてください。

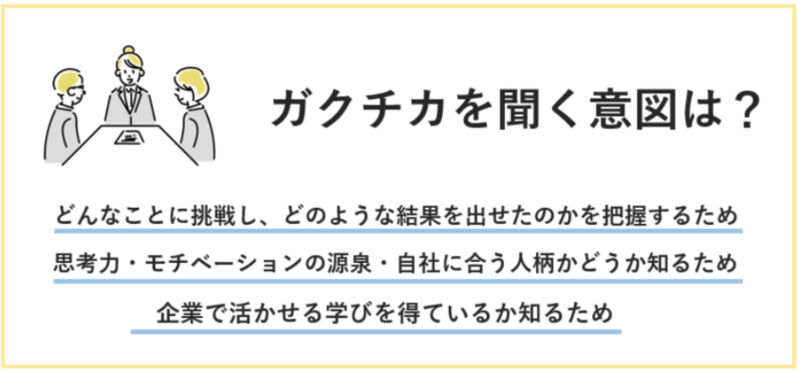

企業がエントリーシート(ES)・面接でガクチカを聞く意図

ガクチカという就活用語が作られるほど、「学生時代頑張ったこと・学生時代力を入れたこと」は頻出質問になりますが、"なぜES・面接では必ずといっていいほどガクチカを聞かれるのか?"と疑問を抱く就活生も多いのではないでしょうか。

当然ですがその背景には明確な理由が存在し、その理由は以下の3つに大別されます。

- どんなことに挑戦し、どのような結果を出せたのかを把握するため

- 思考力・モチベーションの源泉・自社に合う人柄かどうか知るため

- 企業で活かせる学びを得ているか知るため

どんなことに挑戦し、どのような結果を出せたのかを把握するため

企業がガクチカを聞く理由の1つ目は、学生時代にどんなことに挑戦をし、どのような結果を出せたのかを把握するためです。

また、学生時代から並の学生では取り組めないような経験・輝かしい実績を残しているのであれば、当然その経験自体が評価の対象となります。

例えば、「所属しているゼミ活動で全国大会優勝・海外の学会に参加し表彰された」などの経験が該当するでしょう。

実際に高い実績を出した経験のある就活生からは、その背景にある努力・挑戦しようとした気概などを感じ取ることができます。

しかしながら、「高い実績を出した経験」はあくまでも数ある評価基準の中の一観点に過ぎない点は注意してください。

思考力・モチベーションの源泉・自社に合う人柄かどうか知るため

企業がガクチカを聞く意図には優秀さ・スキルの高さを見る以外で"思考力やモチベーションの源泉、自社にマッチしている人材か知りたい"というものもあります。

企業が思考力、モチベーションの源泉、人柄を知りたい理由はそれぞれ以下になります。

- (1)思考力

【定義】

物事を多角的に考えたり、その物事の論理の筋道を考える力

【なぜ企業側は思考力を見ているのか?】

ガクチカに限らず、「物事に対してどれだけ深く考え、それをどのように行動に移すのか」という観点は仕事においても重要となり、モノを売る・アイデアを考えるといった全ての業務に通ずるため - (2)モチベーションの源泉

【定義】

その取組の中で「やる気・意欲・やりがい」を感じる部分

【なぜ企業側はモチベーションの源泉を見ているのか?】

個々人のモチベーションの源泉はどの取組にも通ずる部分があり、ガクチカにおけるモチベーションの源泉が仕事にも共通するため - (3)人柄

【定義】

その人に備わっている性格や価値観のこと

【なぜ企業側は人柄を見ているのか?】

企業側は「より自社にマッチしている人材と働きたい」と考えており、その人の根底にある人柄(性格・価値観)が「企業の社風・ビジネスモデル」にマッチしているかどうかを、採用する上で判断しているため

ガクチカでの内容をもとに、「この場面でこのように行動したのであれば、うちではこのように活躍してくれるだろうな」といったことを読み取ろうと企業側は考えています。

例えば、論理的思考力が求められると言われているコンサルティングファームであれば、「この場面でこのように思考し行動したのか。それならば、コンサルタントの職種においてもこのように思考し、クライアントの課題解決に努めることができるだろう。」という印象を与えることができます。

企業で活かせる学びを得ているか知るため

どんな経験であれその経験から学んだことを次へ活かすのは、「就活に限らず社会に出てからも求められる能力」です。

ガクチカの場合は「その経験から得られた学びが志望企業の仕事内容で活かせるものであること」を示す必要があります。

ガクチカでは"その経験においてどのように取り組んだのか?・どんな課題や目標に対し、どう改善したのか?"という部分が見られています。

何事に対しても改善・改革意識を持ちどのような経験でも次に繋げていこうとする姿勢から、就活生の "今後の伸びしろ・ポテンシャル" を見ているとも言えるでしょう。

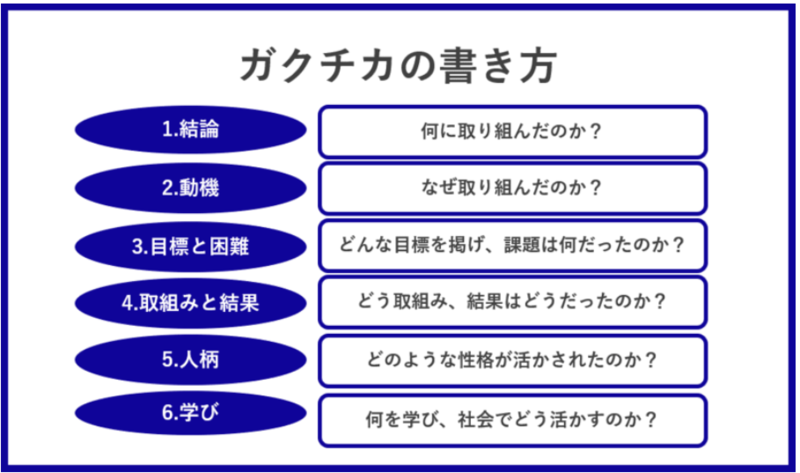

ガクチカの書き方に関するフレームワーク

ガクチカの評価基準を理解したところで、「ガクチカの書き方」も解説したいと思います。

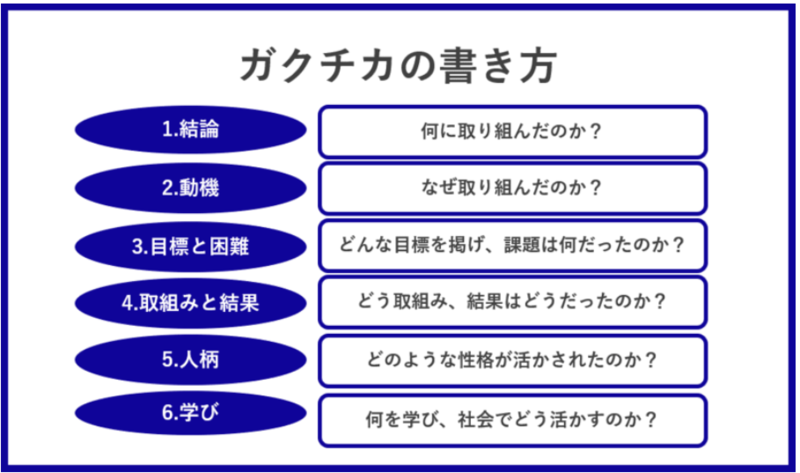

ガクチカは基本的に以下のフレームワークに沿って書くと論理的な文章になると言われています。

ガクチカの3つの評価基準から、ES・面接で問われるであろう質問項目を踏まえると、

(1)結論→(2)動機→(3)目標と困難→(4)取組みと結果→(5)人柄→(6)学び

といった構成でガクチカを論理展開していくと良いと考えています。

この順番に沿うことで、面接官にわかりやすく論理性を保った伝え方ができるほか、面接を想定して自分の頭の中で整理された内容に仕上げることができます。

なお、ガクチカをどう書けばいいのか分からないという就活生には就職エージェントneoがオススメです。

アドバイザーから、ガクチカの書き方についてアドバイスがもらえます。

少しでも興味があるという方は、下記の画像をクリックしてサービスを利用してみてください。

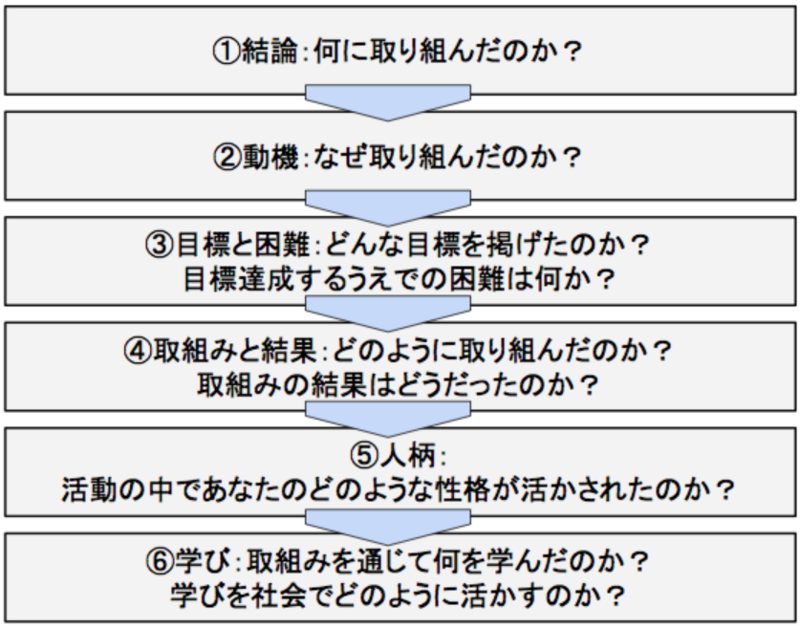

ガクチカの書き方のフレームワークを詳しく解説

次に、上記のフレームワークの各項目について、「評価基準・注意しておくべきこと」などそれぞれ確認していきます。

また、各項目の参考記事ではポイントをより詳細に解説しているため、そちらも参照にしつつ理解を深めていただければと思います。

ガクチカの書き方(1)結論:何に取り組んだのか?

「学生時代に何に取り組んだのか」を結論ファーストで書き始めましょう。

この結論を見ただけで、何について取り組んだか採用側が大枠をイメージできるよう、あまり余計な説明をせず端的に述べる必要があります。

以下の記事にあるように「目標達成能力・リーダーシップ・チャレンジ精神」の3つの側面をアピールでき、可能であればインパクトのあるエピソードを選択できると良い評価を得られる可能性が高まります。

- 経験そのものにインパクトはあるかどうか

- 高い目標を掲げて取り組んだ経験かどうか

- リーダーシップを感じさせる経験かどうか

- チャレンジ精神を感じさせる経験かどうか

ガクチカの書き方(2)動機:なぜ取り組んだのか?

次に「なぜそれに注力しようと思ったのか」という動機を示しましょう。

採用側はこの項目から「就活生がどのようなことに熱意を向けられるのか・モチベーションの源泉」を知りたいと考えています。なぜかというと、学生時代の経験で感じたモチベーションが仕事上のそれに通じるという考えられるためです。

入社してからもモチベーション高く働いてくれる人材だと見極められるために、その業界・企業の仕事に通じる動機を示すことが求められます。

下記の参考記事でも述べていますが、動機は"価値観に根ざした動機>主体的な動機>受動的な動機"の順番で評価されるため、そのことを理解して書き進める必要があるでしょう。

- 人に勧められたなどの受動的な動機ではなく、自ら始めた主体的動機か

- 動機における目的・理由が明確であるかどうか

ガクチカの書き方(3)目標と困難:どんな目標を掲げたのか?目標達成するうえでの困難は何か?

取組における目標を通じて、「あなたの志の高さ及び何を目指しているのか、そのモチベーションの源泉は何か」を見極めようとしています。

そしてこの内容が「仕事における目標の高さ・モチベーションの源泉は何か」に繋がります。

「なぜその目標を設定しようと思ったのか、その目標の難易度はどの程度のものなのか」を具体的且つ根拠を示しながら伝えましょう。

また目標達成するうえでの困難、つまり「どの程度のことを困難と感じるのか」という質問を通して、仕事上でも困難を乗り越えられる人材かを見極めようとしています。

困難に関する質問では、"困難のレベル(どの程度の物事を困難だと思うのか)・その困難の背景・乗り越えるまでのプロセス・乗り越えた結果"といった項目全てが重要となります。

どんな困難なのかという事実だけでなく、「なぜそれを困難だと考えたのか」などを具体的に伝えましょう。

また下記の記事でも述べていますが、困難は"困難を伴う主体的目標>主体的目標>受動的目標"という順番で評価されると言われているため、こちらも意識していただければと思います。

- 人から与えられた目標ではなく、自ら掲げた目標であるか

- 客観的に見ても高い目標に向かって努力した経験であるか

- 大きな困難を伴う目標であるか

- 困難・苦労のレベルは高いか

- 個人的な悩みレベルではなく、組織や集団に貢献するための悩みであるか

ガクチカの書き方(4)取組みと結果:どのように取り組んだのか?取組みの結果はどうだったのか?

上記で述べた目標・困難に対して、具体的に取り組んだ内容について記述するようにしましょう。

この場合、必ずしも目標を達成したエピソードについて述べる必要はありませんが、「どこに問題の本質があったのか・なぜそのアプローチを取ったのか」について考える必要があります。

以下の記事にもあるように"状況把握のために行ったこと→困難の根本的な原因→原因の解決のために実行したこと"の順番で行動を記述することで、いわゆる「経験描写だけのガクチカ(ファクトベースのガクチカ)」になるのを避けることができます。

- 目標・困難に対する取組が具体的且つわかりやすいかどうか

- 掲げた目標を達成したかどうか、困難を乗り越えて解決できたかどうか

ガクチカの書き方(5)人柄:活動の中であなたのどのような性格が活かされたのか?

取組みを説明し経験自体の記述を完結させたら、「その経験においてどのような人柄が発揮されたのか」について書きましょう。

同じ状況に直面してもそれに対しどう行動するかは人によって異なり、人柄がその選択を決定付ける一要素だという考えから問われています。

人柄はその人の立ち振舞いといった印象を構成するものであり、面接ではESで述べたキャラクターと乖離がないかどうかを確認されます。取組内容との整合性はもちろん、面接の場での印象との整合性も意識しておくべきでしょう。

上手くアピールすることで企業と自身とのマッチングの良さを伝えられたり、「一緒に働いてみたい!」と思ってもらうこともできます。

- 自分の人柄を活動の中で活かすことができているかどうか

- アピールした人柄が、他の設問で述べた人柄と一貫性があるかどうか

- その人柄が企業に合う・マッチしており、一緒に働きたいと思わせることができるか

ガクチカの書き方(6)学び:取組みを通じて何を学んだのか?学びを社会でどのように活かすのか?

最後にこれまで語ったエピソードから得た学びを述べましょう。

単なる気付きや感想ではなく、「社会に出てからも活かすことができる学びであるかどうか」が見られています。

評価としては以下の記事にあるように"組織としての方法論>個人としての方法論>個人の単なる気づき"の順番で評価されます。

- 単なる気づきのレベルではなく、仕事でも活かせる「方法論」かどうか

ガクチカのテンプレ

ここまでガクチカを書くためのフレームワークを解説しましたが、まだガクチカを書くイメージがつかめていないという就活生も一定数いるのではないでしょうか。

そこで、ここではガクチカのテンプレートを紹介します。フレームワークをもとに作成したものになりますが是非参考にしてみてください。

私は学生時代○○に力を注いできた。

活動を始めたきっかけは○○だったからだ。

そこで○○という目標を掲げ○○という活動を始めた。活動の中での一番の困難は○○なことだった。

そこで○○という背景から○○をする施策を行った。その結果○○という目標を達成できた。

この経験では○○という人柄が○○の場面で活かされ、最終的に○○に繋げることができた。

この○○という困難な経験から○○が大切だということを学ぶことができた。

以下では上記のテンプレートと同様の流れで書かれている、みずほ証券選考通過者のガクチカを紹介します。

公認会計士試験合格に向けて勉強してきたこと。

誰もが手に入れられる物ではない「専門的な知識」を持った人材になりたいと思い、昨年一年間を勉強に費やした。

しかし短期間で会計士試験に受かるためには一日八時間以上の勉強時間を高い質で確保する必要があり、大学生活と両立してこなすのは非常に困難だった。

そこで私は量を確保するには「モチベーションの維持」、質を高めるには「苦手範囲にかける時間の削減」が必要であると考え、公認会計士を目指す仲間たちと週に三回勉強会を開催することにした。

この工夫により、負けず嫌いの私は仲間と競い合うことでモチベーションを高く保つことが出来た。

さらに公の場で自身の苦手分野を相談することで効率的に弱点を克服することも可能となった。

結果としては不合格だったが、この経験から継続的な努力と、目的達成に必要な要素を分析し実行に移していく力が身に付いた。

本選考ES:22卒みずほ証券

上記は「試験合格に向けた勉強」というように取り組んだことと目標を一括して述べていますが、取り組むきっかけや困難、それに対する施策さらには結果と学んだことがテンプレ通りに書かれていると思います。

フレームワークだけではイメージがつかないという就活生は、上記のテンプレートも参考にガクチカを作成してみてください。

選考通過者のガクチカ回答例文10選

ここまでフレームワークやテンプレなどを用いてガクチカの書き方を解説してきましたが、ここでは実際に選考通過者のガクチカ回答例文を紹介します。

アルバイトやサークル、学業などエピソード別に紹介しますので参考にしてみてください。

ガクチカ回答例文(学業・ゼミ活動):NTTデータ選考通過者

あなたがチームで最も高い成果を上げた経験について

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は77622枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

ガクチカ回答例文(アルバイト・塾講師):野村総合研究所(NRI)選考通過者

あなたが大学入学後、最も力を入れて取り組んだことについて教えてください。特に「なぜそれに取り組んだのか」「難しかった点」「その原因」「自分なりに創意工夫した点」を重点的に教えてください。(400文字以内で簡潔に記入してください)

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は77622枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

ガクチカ回答例文(アルバイト・飲食店):アビームコンサルティング内定者

あなたが自分で考え行動し、成果を残した最も大きな経験を教えてください。 ※入学試験を除く、大学入学以降の経験。(400文字以内)

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は77622枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

ガクチカ回答例文(コールセンター・テレアポ):江崎グリコ選考通過者

学生時代に最も打ち込んだ事は?(300文字)

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は77622枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

ガクチカ回答例文(サークル):三菱商事選考通過者

変化を起こすために、周囲を巻き込んで行動した経験について、教えてください。あなた自身が果たした役割や周囲との関わり方が具体的に分かるように記してください。

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は77622枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

ガクチカ回答例文(体育会系部活動):三菱商事選考通過者

変化を起こすために、周囲を巻き込んで行動した経験について、教えてください。あなた自身が果たした役割や周囲との関わり方が具体的に分かるように記してください。

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は77622枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

選考通過者のガクチカ回答例文(留学):双日

人生で最も注力してきた活動とその理由を教えてください。また、その活動にどのような想いで取り組み、その結果何を得ましたか。(400字以内)

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は77622枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

ガクチカ回答例文(ボランティア):三菱UFJ銀行選考通過者

学生生活の中で力を入れて取り組んだ内容

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は77622枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

ガクチカ回答例文(長期インターンシップ):野村総合研究所(NRI)内定者

あなたが大学入学後、最も力を入れて取り組んだことについて教えてください。 特に「取り組んだ理由」「難しかった点とその原因」「自分なりに創意工夫した点」を重点的に教えてください。 (400文字以内で簡潔に記入してください)

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は77622枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

ガクチカ回答例文(資格):アビームコンサルティング選考通過者

あなたが一番苦労した場面と、それをどう乗り越えたのかを教えてください。

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は77622枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

unistyleでは以下にもガクチカの回答例文を掲載しているのでこちらも参考にしてみてください。

就活生がガクチカに対して抱く疑問3選に回答

ここまでガクチカの書き方や実際のエントリーシートの例文を紹介してきましたが、まだガクチカに対しての疑問がある就活生もいると思います。

そこで、ここでは就活生がガクチカに対して抱く疑問3つに対しての回答を紹介します。

ガクチカはどのように深堀されるの?深堀を想定して作成するべき?

ガクチカの深堀には以下のような例があります。

- なぜその活動に取り組んだのか?

- その活動の中で苦労したことはなんだったのか?

- その経験から何を学んだのか?

上記は一例であり、面接においてガクチカは様々な角度から深堀されます。

面接をスムーズに進めるためにも、"ガクチカのESを作成する際は深堀りを想定して作成するべき"と言えるでしょう。

【設問別例文付】エントリーシートの書き方 頻出質問への回答方法を解説の記事には以下のような内容が記載されています。

エントリーシートは、言ってしまえば面接時に話すネタの「頭出し」です。エントリーシートの時点で論理的な内容が書けているということは、面接の際に話す内容の論理構造も整理できているということです。

面接においてはリアルタイムのコミュニケーションの中で論理性などを見られるため、あらかじめ思考を整理し、話す内容の準備をしておくことが重要です。

面接で論理性を示すためにも、深堀を想定してガクチカを書くことが重要でしょう。

ガクチカの深堀に関する想定質問は以下でも解説しているためこちらも併せてチェックしてみてください。

ガクチカは複数用意しておくべき?

ガクチカに関するESの設問は、ほとんどの企業では「一つのエピソードについて書く形式」になっています。

しかし、基本的に"ガクチカのエピソードは複数用意しておくべき"だと考えています。

その理由として業界や企業、採用担当者によってウケるエピソードが異なるためです。

面接では企業の採用担当・現場社員に向けてガクチカを伝えることになります。それぞれの企業が異なる評価基準を設けており、また採用担当者は言ってしまえば「一人の人間」です。

どのエピソードが評価されるかは企業の評価基準さらには採用担当者の感じ方次第だと考えられます。

自分の中ではサブエピソード程度に考えていた経験が、"メインエピソードとして用意していたものよりもうまく話せた・面接官の反応が良かった”ということも起こりえるでしょう。

ウケるエピソードには正解がなく、志望企業や採用担当によっても異なるためガクチカは複数用意しておくことが望ましいです。

ガクチカがない就活生はどうすれば良い?

ガクチカの書き方を理解しても、「そもそもエピソードがない」と思う就活生も一定数いると思われます。

そのような方は以下の4つのポイントを押さえていただければと思います。

- アルバイトや大学の授業など、普通のエピソードでも問題ない

- 直近1ヶ月~1年間の出来事を洗い出してみる

- 自己PRのエピソードをガクチカに転用してみる

- それでもなければ、今からアルバイト・長期インターンを始めてみる

1つ目に、企業がガクチカを聞く意図の中でも示したようにガクチカは経験・実績のインパクトが全てではありません。

アルバイトや大学の授業、ゼミなど普段の生活の中でも企業で活かせる学びはあると思うので、経験・実績自体のインパクトに固執しすぎるのは避けるべきでしょう。

それでもエピソードが見つからない就活生は、2つ目の「直近1ヶ月~1年間の出来事を洗い出してみる」のも一つの手段となります。洗い出すエピソードは「趣味・学業・私生活」など、どんな内容でも構いません。

3つ目に自己PR用のエピソードをガクチカに転用してみるのも一つの手段となります。

本記事でも解説しましたが、自己PRとガクチカでは「文章の構成やアピールすべきポイント」が異なり、同様のエピソードでも異なる内容をアピールすることができます。

以下の記事に記載されているフレームワークを活用するとポイントの違いが分かると思うので、自己PRをガクチカに転用することも検討してみてください。

4つ目は最後の手段にはなりますが、今からガクチカのエピソードにできそうなものを見つけることです。

「アルバイト・長期インターン」などを半年ほど経験すれば充分エピソードとして書くことができるでしょう。

ただ、わずか1,2ヶ月の活動期間ではガクチカのエピソードとしては印象が薄くなってしまうため、遅くとも「本選考が開始する半年前」くらいにはアルバイト・長期インターンを始めておくのが望ましいと思われます。

まとめ

本記事では、「フレームワークやテンプレート」を踏まえ、"ガクチカの書き方"を徹底解説しました。

ガクチカは多くの企業の選考で問われる質問であり、それゆえに正しい書き方を理解しておくことは非常に重要となります。

本記事の内容を参考にし、企業に評価されるガクチカを目指していただければと思います。

1.そもそもガクチカって何?

2.ガクチカがない人の対処法

3.ガクチカの書き方を徹底解説

4.ガクチカの例文を紹介

(1)ガクチカでゼミ活動をアピールするには

(2)ガクチカでサークル活動をアピールするには

(3)ガクチカで留学経験をアピールするには

(4)ガクチカで長期インターンシップをアピールするには

(5)ガクチカでボランティアをアピールするには

(6)ガクチカで研究(研究室)をアピールするには【理系学生向け】

(7)ガクチカで体育会系部活動をアピールするには

(8)ガクチカで資格・TOEICをアピールするには

(9)ガクチカで趣味をアピールするには

(10)ガクチカでアルバイトをアピールするには

→ガクチカでカフェアルバイトをアピールするには

→ガクチカで塾講師アルバイトをアピールするには

→ガクチカで飲食店アルバイト(居酒屋・焼き肉・レストラン)をアピールするには

→ガクチカでカラオケアルバイトをアピールするには

5.面接でのガクチカ対策と頻出質問10選