【内定者ES例文付】ガクチカで留学経験をアピールする書き方とは?

254,089 views

最終更新日:2024年10月28日

本記事では、"留学経験に特化したガクチカの書き方・大手企業内定者の例文"を通し、「企業から評価されるガクチカ」を作成するためのヒントを提供します。

-

- 本記事の構成

- 企業が面接でガクチカを問う意図とは?

- 留学経験をガクチカのエピソードとして用いるメリット

- 留学経験をガクチカのエピソードとして用いる際のポイント

- 留学経験をエピソードにしたガクチカの書き方

- 留学経験のガクチカ例文一覧

【200字程度】留学経験のガクチカ例文(1):デロイトトーマツコンサルティング内定者

【200字程度】留学経験のガクチカ例文(2):日立製作所内定者

【400字程度】留学経験のガクチカ例文(2):ソフトバンク内定者

【400字以上】留学経験のガクチカ例文(4):伊藤忠商事選考通過者 - ガクチカで高評価をもらうためのポイントとは?

- 面接で頻出するガクチカの深堀質問6選

- まとめ

企業が面接でガクチカを問う意図とは?

就活生の中には「なぜエントリーシート(ES)や面接では高頻度でガクチカを聞かれるのか?」と疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。

その理由は大きく分けて以下の3つです。

- モチベーションの源泉や価値観を知るため

- 経験や経験から学んだことを知るため

- 自社に合う・マッチする人材かどうか知るため

モチベーションの源泉や価値観を知るため

企業がガクチカを聞く理由の1つに「学生のモチベーションの源泉や価値観を知るため」があります。学生が何をモチベーションにし、物事に対して全力で向き合えるのかを知りたいということです。

では、なぜ企業が学生のモチベーションの源泉や価値観を知りたがるのでしょうか。それは、「入社後も活躍できそうかを確認するため」です。

いくら学生時代に何かを頑張ったとしても、社会人になって仕事に対して努力できなければ、企業に貢献することはできません。

また「ミスマッチによる早期退職を防ぐ」という観点からも、「自社で働くことが学生のモチベーションに繋がるか」「社風が学生の価値観に合うか」は、企業にとって重要なポイントです。

そのため企業は「何をモチベーションに努力しているのか」「仕事に対しどんな価値観を持っているのか」などの観点から、モチベーションの源泉や価値観を確認しています。

経験や経験から学んだことを知るため

企業がガクチカを聞く理由の1つに「経験や経験から学んだことを知るため」があります。学生が何を経験してきたのか、そしてそこから何を学んだのかを知りたいということです。

どんな仕事でも「経験から得た学びを次に活かす」ことは重要です。学びを活かして成長していける人かを見極めるため、ガクチカでは「どのようなことを経験し、そこからどのようなことを学んだのか」が評価ポイントとなっています。

ここで言う「経験」とは、「体育会部活で全国大会優勝」「起業し年商3000万円を達成」「ビジネスコンテスト最優秀賞」など人に自慢できるような華々しい実績・成果のみを指す訳ではありません。

後ほど詳しく解説しますが、ありきたりなエピソードでも戦略次第でガクチカとしてアピールすることができます。

自社に合う・マッチする人材かどうか知るため

企業がガクチカを聞く理由の1つに「自社に合う・マッチする人材かどうか」があります。「自社との相性」を見極めたいということです。

企業はガクチカでアピールされた内容をもとに「この場面でこのように行動したのであれば、入社後はこのように活躍してくれるだろうな」といったことを読み取ろうと考えています。

例えば、高い論理的思考力が求められると言われているコンサルティングファームであれば、ガクチカにおいても論理性が求められます。

また営業職には1人で黙々と作業することを好む学生よりも、コミュニケーション能力に長けており、人と関わることが好きな学生の方が向いていると判断される可能性が高いです。

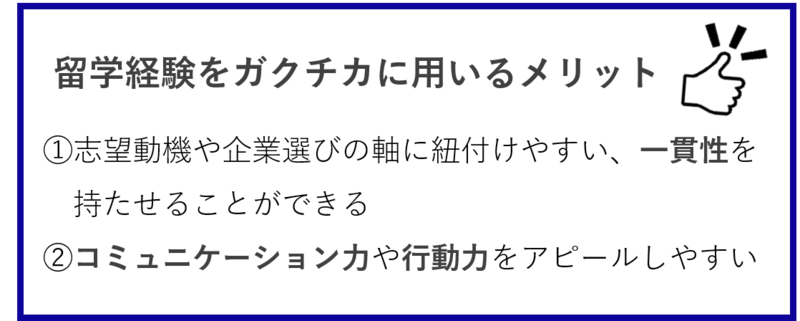

留学経験をガクチカのエピソードとして用いるメリット

続いて、留学経験をガクチカのエピソードとして用いるメリットを紹介します。

続いて、留学経験をガクチカのエピソードとして用いるメリットを紹介します。

そのメリットは以下の2点に大別されると考えています。

- 志望動機や企業選びの軸に紐付けやすい、一貫性を持たせることができる

- コミュニケーション力や行動力をアピールしやすい

志望動機や企業選びの軸に紐付けやすい、一貫性を持たせることができる

留学経験をガクチカのエピソードとして用いる就活生(留学経験のある就活生)は、総合商社や外資系企業などの「海外で働ける職業・語学力を活かせる職種」を志望する割合が多いと思います。

そういった方であれば、ガクチカで留学のエピソードを用いることで、「海外で働きたい・語学力を活かしたい」という志望動機や企業選びの軸に根拠を持たせることができます。

具体例を挙げるのであれば、ガクチカの質問で留学のエピソードを述べたあと、志望動機に関する質問で「留学時の●●の経験から海外を拠点として働きたいと考えました。」というように回答することができます。

"海外"という観点を重視していきたい就活生であれば、その一つの要素として留学経験を用いることはできるでしょう。

コミュニケーション力や行動力をアピールしやすい

留学経験をガクチカのエピソードとして用いる際は「コミュニケーション力・行動力」をアピールしやすい傾向にあります。

留学は周囲にほとんど知り合いがいない中で、ホストファミリーや現地の学生と関わり続ける必要があります。

そのような状況下で、周囲の人と適切にコミュニケーションを取ることで信頼関係を築き、充実した経験を積むことができれば、根拠を持って「コミュニケーション力」をアピールできるでしょう。

行動力に関しても、「慣れない土地で目標・目的に向かい、試行錯誤しながら自走した経験」を詳細に伝えることができれば、充分なアピールになるでしょう。

ただ、ここでは「留学経験者はこの2つの強みをアピールするべきだ!」ということをお伝えしたいわけではありません。あくまでも「アピールしやすい強み」を紹介しただけですので、ガクチカからどの強みをアピールするかは自分自身で判断していただければと思います。

また、双方の強みとも「再現性・汎用性を示すことができているか」という観点が重要になりますので、"アピールした行動力とコミュニケーション力がビジネス上でどのように活かすことができるか"まで意識して作成していただければと思います。

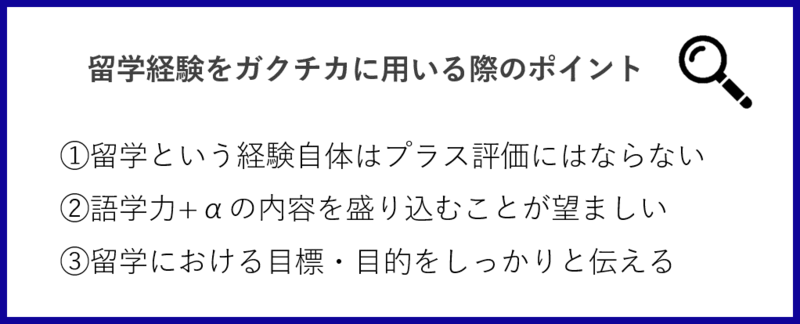

留学経験をガクチカのエピソードとして用いる際のポイント

留学経験をガクチカのエピソードとして用いるメリットを紹介しましたが、「用いる際のポイント」もあります。

留学経験をガクチカのエピソードとして用いるメリットを紹介しましたが、「用いる際のポイント」もあります。

基本的に、ポイントは以下の3点に大別されると考えています。

- 留学という経験自体はプラス評価にはならない

- 語学力+αの内容を盛り込むことが望ましい

- 留学における目標・目的をしっかりと伝える

留学という経験自体はプラス評価にはならない

「どのくらいの期間留学に行けばESのネタにしてもいいですか?どの国に留学に行けば就活で評価されますか?」などという声をたまに耳にしますが、結論留学という経験自体は評価の対象になりません。

そのため、ガクチカ作成において「留学期間や留学先」で悩むことは、それ自体がナンセンスと言えるでしょう。

ガクチカで留学経験を用いる際には、「なぜ留学をしようと考えたのか?留学先でどのような経験をしたのか?留学を通じて何を学んだのか?」といった内容が非常に重要となります。

また、近年は留学をする学生が珍しくなく、それゆえに単なる留学経験だけでは他の就活生と差別化を図ることができません。しっかりと「留学の動機・留学での活動・学んだこと」等を述べ、オリジナリティのあるガクチカ作成を目指しましょう。

語学力+αの内容を盛り込むことが望ましい

「●ヶ月に渡り▲▲へ留学に行き、留学前後でTOEICの点数を■点から■点まで向上させることができました。」というガクチカを見かけますが、このガクチカでは選考突破は難しいでしょう。

というのも、"一定期間留学に行っていたのであれば語学力が向上しているのは当たり前で、その上で「留学期間中にどのような経験をしてどんなことを学んだのか」が重要"と企業側は考えているためです。

留学の目的・目標・成果が「語学力の向上」であることがNGというわけではありませんが、語学力を向上させるにあたっても様々な取組みをしているでしょうし、それ以外でも「様々な苦労・挫折・経験」をしているはずです。

企業側は「その具体的な苦労・挫折・経験」を知りたいのです。

ガクチカのエピソードで留学経験を用いる際は語学力の向上で完結させるのではなく、上記の観点を踏まえ、企業側の印象に残るガクチカを目指していただければと思います。

留学における目標・目的をしっかりと伝える

「●●に取り組むに際し、留学で▲▲を学びたいと思ったから」や「■■という環境の中で●●の経験を積みたいと思ったから」など、留学における目標・目的を具体的に述べることは非常に重要です。

一般的な留学であれば半年~1年間程度の期間を要しますし、4年間の大学生活の中でもかなりのウェイトを占める留学は、その目標・目的も明確なものがあるはずです。

しっかりと目標・目的を述べ、「その上でどのような経験を積み、何を学ぶことができたのか」までを伝えるようにしましょう。

ただ、「そもそも自分の所属する学部は留学が必須・教授に留学を勧められたから」など、留学の理由が受動的な場合もあると思います。

そういった就活生の方は、上記のような前提を踏まえた上で「自分なりの留学の目標・目的」を伝えるように心掛けましょう。

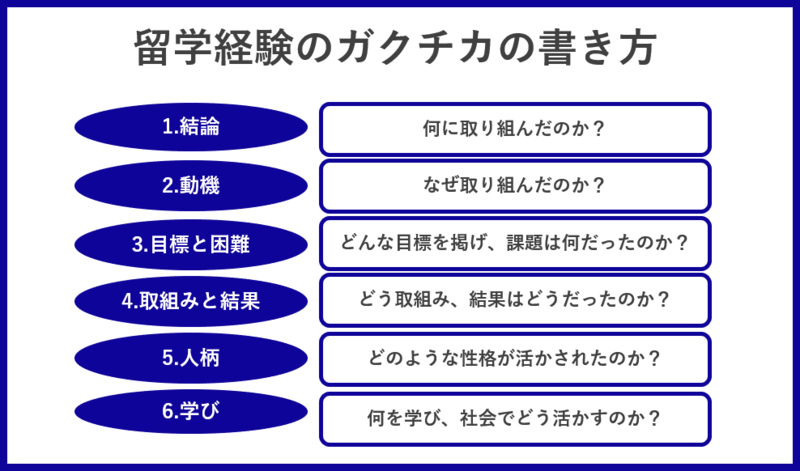

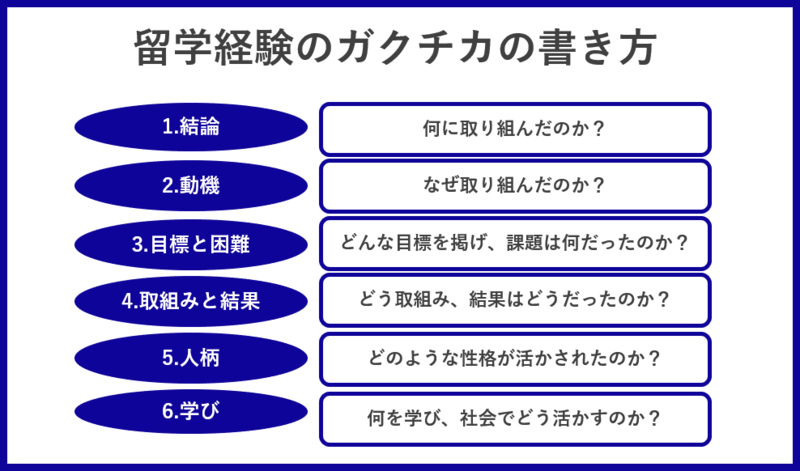

留学経験をエピソードにしたガクチカの書き方

先ほどのフレームワークを基に、「留学経験をエピソードにしたガクチカの書き方」を紹介していきます。

先ほどのフレームワークを基に、「留学経験をエピソードにしたガクチカの書き方」を紹介していきます。

また、各項目の参考記事ではポイントをより詳細に解説しているため、そちらも参照にしつつ理解を深めていただければと思います。

今回は、以下に掲載したガクチカを具体例として解説していきます。

私は、(1)語学力向上(2)異文化コミュニケーションの促進の2つの目的で1年間の留学に行くことを決意した。そしてこの目的を果たすにあたり、様々な留学生と関わることのできる交流会が最善策だと考えた。交流会を開催するにあたり、50名の参加を目標に定めた。当初は「友人に頼んで交流会の情報を拡散してもらう」という集客のみだったため、案の定参加者はほとんど集まらなかった。そこで集客方法の課題を洗い出し、「ツテだよりの集客では、そもそも交流会の情報を充分にリーチすることすらできてないのでは?」という仮説を立てた。そしてこの仮説をもとに、新たに2つの施策を実施した。

それが(1)構内でのチラシ配布(2)講義内での告知である。チラシ配布に関しては、友人にも協力してもらいながら「週2日×2時間」行い、約2,000枚のチラシを配り切った。講義内での告知に関しては、教授に懇願し、留学生の多い講義を中心に計10コマで告知を行った。

その結果、約70名の参加者を集い交流会を開催することができた。挫けそうになった時期もあったが、持ち前の不屈の精神で走り続け、交流会を開催できたことは大きな自信になっている。今後も、交流会の開催に向けて奔走した経験、そしてこの経験から学んだ目標達成に向かって努力することの大切さを活かしていきたいと思う。

以下では、「上記ESの内容が各項目のいずれに該当するか」も記載してあるため、それぞれ照らし合わせながら確認してみてください。

※下記でそれぞれ解説しているフレームワークの6つの要素に関しては、「全ての要素を必ず盛り込まなければならない」というわけではありません。ESの設問形式や指定文字数を考慮しながら、構成を調整していただければと思います。

(1)結論:何に取り組んだのか?

「学生時代に何に取り組んだのか」を結論ファーストで書き始めましょう。

この結論を見ただけで、何について取り組んだか採用側が大枠をイメージできるよう、あまり余計な説明をせず端的に述べる必要があります。

以下の記事にあるように、「目標達成能力・リーダーシップ・チャレンジ精神」の3つの側面をそれぞれアピールできるエピソードを選択できると、良い評価を得れる可能性が高まります。(もちろん、3つの側面以外にも評価される項目はありますが、上記で挙げた3つの側面は特にどの業界・企業にも応用することができると考えられます。)

【参考】

「学生時代頑張ったこと」で重視される4つの評価項目

→「ガクチカで重視される4つの評価項目」について解説している記事になります。ガクチカ作成の基本的な部分になりますので、まずはこの記事を確認していただくことをオススメします。

また、「経験自体のインパクト」が高いことも高評価に繋がりますので、インパクトのある経験や著しい成果を残した場合は、冒頭の文章からそれが伝わるよう強調しておくといいと思います。

上記で掲載したESの中で「結論」に該当する箇所は以下のようになります。

(2)動機:なぜ取り組んだのか?

次に「なぜそれに注力しようと思ったのか」という動機を示しましょう。

採用側は、この項目から「就活生がどのようなことに熱意を向けられるのか・モチベーションの源泉」を知りたいと考えています。なぜかというと、学生時代の経験で感じたモチベーションが仕事上のそれに通じるという考えが根底にあるためです。

入社してからもモチベーション高く働いてくれる人材だと見極められるために、その業界・企業の仕事に通じる動機を示すことが求められます。

下記の参考記事でも述べていますが、動機は"価値観に根ざした動機>主体的な動機>受動的な動機"の順番で評価されるため、そのことを理解して書き進める必要があるでしょう。

→「なぜそれに取り組んだのですか?」という質問を通して面接官は何を評価しているのでしょうか。本記事では、動機の評価ポイントを内定者の回答と合わせて確認していきます。

上記で掲載したESの中で「動機」に該当する箇所は以下のようになります。

(3)目標と困難:どんな目標を掲げたのか?目標達成するうえでの困難は何か?

取組における目標を通じて、「あなたの志の高さ及び何を目指しているのか、そのモチベーションの源泉は何か」を見極めようとしています。

この内容が「仕事における目標の高さ・モチベーションの源泉は何か」に繋がります。

目標設定に関しては、妥当な目標よりも自ら高い目標を設定する方が評価は高くなります。

というのも、あくまでも極端な例にはなりますが「自ら高い目標を設定し、その目標の達成に向かって本気で努力した人」と「他の人と同じような妥当な目標を設定し、そこそこ努力して目標を達成した人」では、確実に前者の方が「採用したい!」と面接官は考えるためです。

「なぜその目標を設定しようと思ったのか、その目標の難易度はどの程度のものなのか」を、具体的且つ根拠を示しながら伝えましょう。

また、目標達成するうえでの困難、つまり「どの程度のことを困難と感じるのか」という質問を通して、仕事上でも困難を乗り越えられる人材かを見極めようとしています。

あなたが感じる困難について面接官が共感できなければ、取組自体がアピールにならない可能性があるため注意が必要です。

困難に関する質問では、"困難のレベル(どの程度の物事を困難だと思うのか)・その困難の背景・乗り越えるまでのプロセス・乗り越えた結果"といった項目全てが重要となります。

どんな困難なのかという事実だけでなく、「なぜそれを困難だと考えたのか」などを具体的に伝えましょう。

下記の記事でも述べていますが、困難は"困難を伴う主体的目標>主体的目標>受動的目標"という順番で評価されると言われているため、こちらも意識していただければと思います。

【参考】

困難な目標に挑んだ経験|評価ポイントと内定者の回答例

→面接においては、「物事に取り組む上でどのような目標を設定したのか、その中でどのような課題があったのか」について深く掘り下げられることが多いです。この質問に関する評価ポイントと内定者の回答例について詳しく説明しています。

上記で掲載したESの中で「目標と困難」に該当する箇所は以下のようになります。

(4)取組みと結果:どのように取り組んだのか?取組みの結果はどうだったのか?

上記で述べた目標・困難に対して、具体的に取り組んだ内容について記述するようにしましょう。

この場合、必ずしも目標を達成したエピソードについて述べる必要はありませんが、「どこに問題の本質があったのか・なぜそのアプローチを取ったのか」について考える必要があります。

以下の記事にあるように、"状況把握のために行ったこと→困難の根本的な原因→原因の解決のために実行したこと"の順番で行動を記述することで、いわゆる「ファクトベースのガクチカ(活動内容が時系列に沿って書かれているだけのガクチカ)」になるのを避けることができます。

【参考】

学生時代頑張ったことの書き方|工夫・取り組みの受かる伝え方とは?

→目標や困難に対する姿勢を見ることで、その就活生の人柄が分かるため、採用担当者は「目標や困難に対してどのように取り組み、またどのような結果が得られましたか?」という趣旨の質問を往々にして繰り出してきます。本記事では「どのように取り組んだのか」という質問における面接官の意図と、評価される回答例について詳しく説明していきます。

上記で掲載したESの中で「取組みと結果」に該当する箇所は以下のようになります。

そこで集客方法の課題を洗い出し、「ツテだよりの集客では、そもそも交流会の情報を充分にリーチすることすらできてないのでは?」という仮説を立てた。そしてこの仮説をもとに、新たに2つの施策を実施した。それが(1)構内でのチラシ配布(2)講義内での告知である。チラシ配布に関しては、友人にも協力してもらいながら「週2日×2時間」行い、約2,000枚のチラシを配り切った。講義内での告知に関しては、教授に懇願し、留学生の多い講義を中心に計10コマで告知を行った。その結果、約70名の参加者を集い交流会を開催することができた。

(5)人柄:活動の中であなたのどのような性格が活かされたのか?

取組みを説明し、経験自体の記述を完結させたら、「その経験においてどのような人柄が発揮されたのか」について書きましょう。

同じ状況に直面しても、それに対しどう行動するかは人によって異なり、人柄がその選択を決定付ける一要素だという考えから問われています。

人柄はその人の立ち振舞いといった印象を構成するものであり、面接ではESで述べたキャラクターと乖離がないかどうかを確認されます。取組内容との整合性はもちろん、面接の場での印象との整合性も意識しておくべきでしょう。

上手くアピールすることで企業と自身とのマッチングの良さを伝えられたり、「一緒に働いてみたい!」と思ってもらうこともできます。

【参考】

面接で重要な人柄を探る質問の答え方|周りからの評価を聞く訳とは?

→面接では、就活生の人柄に関する質問がよくされますが、多くの就活生はそれを想定していません。本記事では多くの就活生が無視しがちな「人柄」に関する質問について、評価項目と具体的回答例について詳しく説明したいと思います。

上記で掲載したESの中で「人柄」に該当する箇所は以下のようになります。

(6)学び:取組みを通じて何を学んだのか?学びを社会でどのように活かすのか?

最後に、これまで語ったエピソードから得た学びを述べましょう。

単なる気付きや感想ではなく、「社会に出てからも活かすことができる学びであるかどうか」が見られています。

評価としては、以下の記事にあるように"組織としての方法論>個人としての方法論>個人の単なる気づき"の順番で評価されます。

【参考】

【ES例文付】他の就活生と差がつく!ガクチカから学んだことの書き方

→ガクチカから学んだことの書き方について解説している記事になります。例文も掲載していますので、「学びをどのようにアピールするか」という観点を確認してみてください。

上記で掲載したESの中で「学び」に該当する箇所は以下のようになります。

留学経験のガクチカ例文一覧

まずは、「留学経験をエピソードにしたガクチカの例文」を紹介します。

今回は、unistyleに寄稿されたESの中から以下の3つを抜粋し、解説していきたいと思います。

- ガクチカ例文(1):デロイト トーマツ コンサルティング内定者

- ガクチカ例文(2):日立製作所内定者

- ガクチカ例文(3):ソフトバンク内定者

※今回解説している3つの例文はそれぞれ「設問形式・指定文字数」が異なります。そのため、「フレームワークの6つの要素をすべて満たしているES」ではありません。ESの解説に関してはフレームワークに基づいて記載していますが、「フレームワークの6つの要素を全て満たしているESでなければ評価されない・選考は通過しない」というわけではないことを認識していただければと思います。

また、ガクチカの書き方や面接時の伝え方のコツをマンツーマンでより実践的に教えてほしい方には就職エージェントneoもオススメします。

プロのアドバイザーが就活生1人1人に対してガクチカの添削や深堀をしたり、面接のポイントなどを伝えたりします。

少しでも興味があるという方は、下記の画像をクリックしてサービスを利用してみてください。

【200字程度】留学経験のガクチカ例文(1):デロイト トーマツ コンサルティング内定者

学生時代に頑張ったことを教えてください。(250文字以下)

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81816枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

留学経験のガクチカ例文(2):日立製作所内定者

今までに最も力を入れて取り組んだことを教えてください。(200文字)

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81816枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

留学経験のガクチカ例文(3):ソフトバンク内定者

ソフトバンクバリューの5つの項目の中で、 あなたの強みと合致する項目を教えてください(複数選択可)。 また、その強みを発揮して成し遂げたエピソードを教えてください。(字数:200字~)※ソフトバンクバリュー:No.1、挑戦、逆算、スピード、執念

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81816枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

留学経験をガクチカのエピソードとして用いるメリット

続いて、留学経験をガクチカのエピソードとして用いるメリットを紹介します。

続いて、留学経験をガクチカのエピソードとして用いるメリットを紹介します。

そのメリットは以下の2点に大別されると考えています。

- 志望動機や企業選びの軸に紐付けやすい、一貫性を持たせることができる

- コミュニケーション力や行動力をアピールしやすい

志望動機や企業選びの軸に紐付けやすい、一貫性を持たせることができる

留学経験をガクチカのエピソードとして用いる就活生(留学経験のある就活生)は、総合商社や外資系企業などの「海外で働ける職業・語学力を活かせる職種」を志望する割合が多いと思います。

そういった方であれば、ガクチカで留学のエピソードを用いることで、「海外で働きたい・語学力を活かしたい」という志望動機や企業選びの軸に根拠を持たせることができます。

具体例を挙げるのであれば、ガクチカの質問で留学のエピソードを述べたあと、志望動機に関する質問で「留学時の●●の経験から海外を拠点として働きたいと考えました。」というように回答することができます。

"海外"という観点を重視していきたい就活生であれば、その一つの要素として留学経験を用いることはできるでしょう。

コミュニケーション力や行動力をアピールしやすい

留学経験をガクチカのエピソードとして用いる際は「コミュニケーション力・行動力」をアピールしやすい傾向にあります。

留学は周囲にほとんど知り合いがいない中で、ホストファミリーや現地の学生と関わり続ける必要があります。

そのような状況下で、周囲の人と適切にコミュニケーションを取ることで信頼関係を築き、充実した経験を積むことができれば、根拠を持って「コミュニケーション力」をアピールできるでしょう。

行動力に関しても、「慣れない土地で目標・目的に向かい、試行錯誤しながら自走した経験」を詳細に伝えることができれば、充分なアピールになるでしょう。

ただ、ここでは「留学経験者はこの2つの強みをアピールするべきだ!」ということをお伝えしたいわけではありません。あくまでも「アピールしやすい強み」を紹介しただけですので、ガクチカからどの強みをアピールするかは自分自身で判断していただければと思います。

また、双方の強みとも「再現性・汎用性を示すことができているか」という観点が重要になりますので、"アピールした行動力とコミュニケーション力がビジネス上でどのように活かすことができるか"まで意識して作成していただければと思います。

留学経験をガクチカのエピソードとして用いる際のポイント

留学経験をガクチカのエピソードとして用いるメリットを紹介しましたが、「用いる際のポイント」もあります。

留学経験をガクチカのエピソードとして用いるメリットを紹介しましたが、「用いる際のポイント」もあります。

基本的に、ポイントは以下の3点に大別されると考えています。

- 留学という経験自体はプラス評価にはならない

- 語学力+αの内容を盛り込むことが望ましい

- 留学における目標・目的をしっかりと伝える

留学という経験自体はプラス評価にはならない

「どのくらいの期間留学に行けばESのネタにしてもいいですか?どの国に留学に行けば就活で評価されますか?」などという声をたまに耳にしますが、結論留学という経験自体は評価の対象になりません。

そのため、ガクチカ作成において「留学期間や留学先」で悩むことは、それ自体がナンセンスと言えるでしょう。

ガクチカで留学経験を用いる際には、「なぜ留学をしようと考えたのか?留学先でどのような経験をしたのか?留学を通じて何を学んだのか?」といった内容が非常に重要となります。

また、近年は留学をする学生が珍しくなく、それゆえに単なる留学経験だけでは他の就活生と差別化を図ることができません。しっかりと「留学の動機・留学での活動・学んだこと」等を述べ、オリジナリティのあるガクチカ作成を目指しましょう。

語学力+αの内容を盛り込むことが望ましい

「●ヶ月に渡り▲▲へ留学に行き、留学前後でTOEICの点数を■点から■点まで向上させることができました。」というガクチカを見かけますが、このガクチカでは選考突破は難しいでしょう。

というのも、"一定期間留学に行っていたのであれば語学力が向上しているのは当たり前で、その上で「留学期間中にどのような経験をしてどんなことを学んだのか」が重要"と企業側は考えているためです。

留学の目的・目標・成果が「語学力の向上」であることがNGというわけではありませんが、語学力を向上させるにあたっても様々な取組みをしているでしょうし、それ以外でも「様々な苦労・挫折・経験」をしているはずです。

企業側は「その具体的な苦労・挫折・経験」を知りたいのです。

ガクチカのエピソードで留学経験を用いる際は語学力の向上で完結させるのではなく、上記の観点を踏まえ、企業側の印象に残るガクチカを目指していただければと思います。

留学における目標・目的をしっかりと伝える

「●●に取り組むに際し、留学で▲▲を学びたいと思ったから」や「■■という環境の中で●●の経験を積みたいと思ったから」など、留学における目標・目的を具体的に述べることは非常に重要です。

一般的な留学であれば半年~1年間程度の期間を要しますし、4年間の大学生活の中でもかなりのウェイトを占める留学は、その目標・目的も明確なものがあるはずです。

しっかりと目標・目的を述べ、「その上でどのような経験を積み、何を学ぶことができたのか」までを伝えるようにしましょう。

ただ、「そもそも自分の所属する学部は留学が必須・教授に留学を勧められたから」など、留学の理由が受動的な場合もあると思います。

そういった就活生の方は、上記のような前提を踏まえた上で「自分なりの留学の目標・目的」を伝えるように心掛けましょう。

ガクチカの基本的な書き方

続いては「ガクチカの書き方」を解説していきます。

続いては「ガクチカの書き方」を解説していきます。

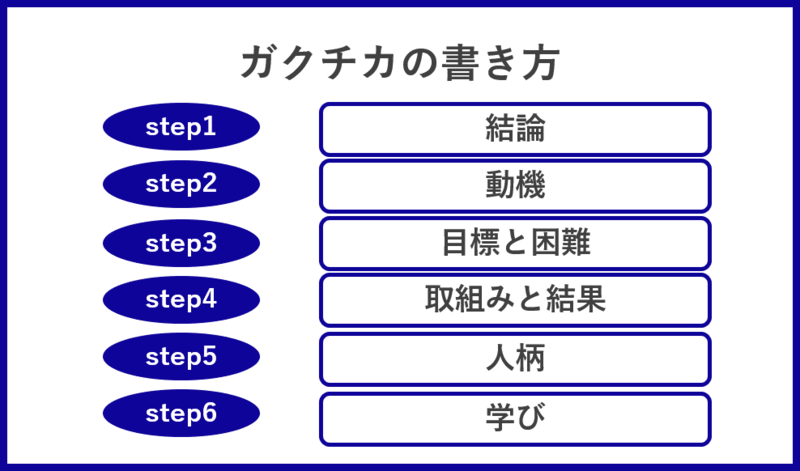

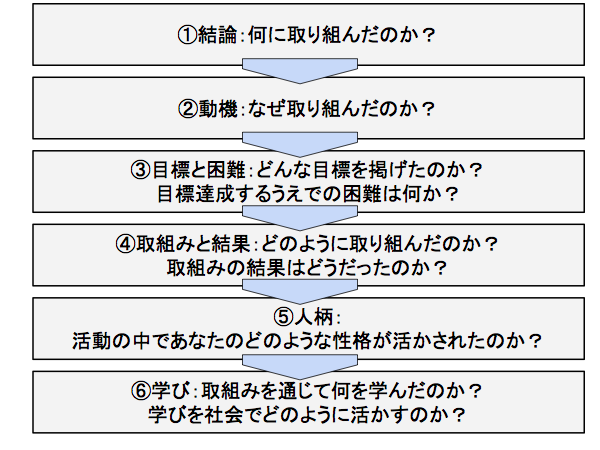

ガクチカは基本的に以下のフレームワークに沿って書くと論理的な文章になると言われています。

※下記のフレームワークの6つの要素に関しては、「全ての要素を必ず盛り込まなければならない」というわけではありません。ESの設問形式や指定文字数を考慮しながら、構成を調整していただければと思います。

上記のフレームワークを見てもらえば分かるように、

(1)結論→(2)動機→(3)目標と困難→(4)取組みと結果→(5)人柄→(6)学び

といった構成でガクチカを論理展開していくと良いと考えています。

この順番に沿うことで、面接官にわかりやすく論理性を保った伝え方ができるほか、面接を想定して自分の頭の中で整理された内容に仕上げることができます。

例として、フレームワークに沿ってガクチカを整理した内定者のESを見ていきます。それぞれの項目でどのようなことを述べるのか大枠を掴んでいただければと思います。

下記は野村総合研究所(NRI)内定者のESです。フレームワークに沿ってかなりレベルの高い内容にまとめ上げられています。

学生時代、スポーツ科学とトレーニングに関するWebサイトを立ち上げに力を注いできた。

⇩

(2)動機

地方出身の私は信頼性の高いスポーツ科学情報が少ない事に疑問を感じていた。

⇩

(3)目標・困難

そこで「スポーツをする人に正しい知識を知ってもらい、成功体験に繋げてもらいたい」という想いで信頼性の高い情報配信サイトを作る活動を始めた。活動の中での一番の挫折経験は、団体が解散してしまった事だ。設立当初数名で活動していたが、プログラマが抜ける致命傷を受けてしまった。そこから次第に団体のガバナンスが取れなくなり、結果解散するに至った。

⇩

(4)取組み・工夫とその結果

しかし、ここで諦めたら諦め癖がつくと思い、サイト作成に再挑戦する決意をした。プログラミング独学によるサイト構築、周囲と協力しコンテンツ作成する事の二点が難点であったが、持ち前の勤勉さとビジョンに共感してもらう説得力で成し遂げてきた。サイトを公開と同時にSNSを通じて宣伝した結果、月に千人近くの方に利用して頂く所まで辿り着く事が出来た。

⇩

(5)人柄

社交的な人柄が、団体立ち上げの際に活かされた。また基本的に真面目なため、最後までやりきろうとする姿勢が周りにも伝わり、最終的なWebサイトの立ち上げに繋げることができた。

⇩

(6)学び

団体解散という挫折経験から窮地の時こそ冷静に対処する判断力と粘り強さ、そして何より周りを巻き込むには「絶対に成し遂げる」という情熱が大切である事を学ぶ事が出来た。

フレームワークに当てはめて内容を考えると、上記の内定者の方のようにレベルの高い伝え方をすることができます。

フレームワークの各項目の具体的なポイントは、以下に記載した記事からご覧ください。

ガクチカの書き方とは-6ステップで書けるESテンプレを基に解説-

→フレームワーク含め、「ガクチカの書き方」について網羅的に解説している記事になります。「ガクチカをうまく書けない」と悩んでいる就活生にとっては必読の記事になります。

留学経験をエピソードにしたガクチカの書き方

先ほどのフレームワークを基に、「留学経験をエピソードにしたガクチカの書き方」を紹介していきます。

先ほどのフレームワークを基に、「留学経験をエピソードにしたガクチカの書き方」を紹介していきます。

また、各項目の参考記事ではポイントをより詳細に解説しているため、そちらも参照にしつつ理解を深めていただければと思います。

今回は、以下に掲載したガクチカを具体例として解説していきます。

私は、(1)語学力向上(2)異文化コミュニケーションの促進の2つの目的で1年間の留学に行くことを決意した。そしてこの目的を果たすにあたり、様々な留学生と関わることのできる交流会が最善策だと考えた。交流会を開催するにあたり、50名の参加を目標に定めた。当初は「友人に頼んで交流会の情報を拡散してもらう」という集客のみだったため、案の定参加者はほとんど集まらなかった。そこで集客方法の課題を洗い出し、「ツテだよりの集客では、そもそも交流会の情報を充分にリーチすることすらできてないのでは?」という仮説を立てた。そしてこの仮説をもとに、新たに2つの施策を実施した。

それが(1)構内でのチラシ配布(2)講義内での告知である。チラシ配布に関しては、友人にも協力してもらいながら「週2日×2時間」行い、約2,000枚のチラシを配り切った。講義内での告知に関しては、教授に懇願し、留学生の多い講義を中心に計10コマで告知を行った。

その結果、約70名の参加者を集い交流会を開催することができた。挫けそうになった時期もあったが、持ち前の不屈の精神で走り続け、交流会を開催できたことは大きな自信になっている。今後も、交流会の開催に向けて奔走した経験、そしてこの経験から学んだ目標達成に向かって努力することの大切さを活かしていきたいと思う。

以下では、「上記ESの内容が各項目のいずれに該当するか」も記載してあるため、それぞれ照らし合わせながら確認してみてください。

※下記でそれぞれ解説しているフレームワークの6つの要素に関しては、「全ての要素を必ず盛り込まなければならない」というわけではありません。ESの設問形式や指定文字数を考慮しながら、構成を調整していただければと思います。

(1)結論:何に取り組んだのか?

「学生時代に何に取り組んだのか」を結論ファーストで書き始めましょう。

この結論を見ただけで、何について取り組んだか採用側が大枠をイメージできるよう、あまり余計な説明をせず端的に述べる必要があります。

以下の記事にあるように、「目標達成能力・リーダーシップ・チャレンジ精神」の3つの側面をそれぞれアピールできるエピソードを選択できると、良い評価を得れる可能性が高まります。(もちろん、3つの側面以外にも評価される項目はありますが、上記で挙げた3つの側面は特にどの業界・企業にも応用することができると考えられます。)

【参考】

「学生時代頑張ったこと」で重視される4つの評価項目

→「ガクチカで重視される4つの評価項目」について解説している記事になります。ガクチカ作成の基本的な部分になりますので、まずはこの記事を確認していただくことをオススメします。

また、「経験自体のインパクト」が高いことも高評価に繋がりますので、インパクトのある経験や著しい成果を残した場合は、冒頭の文章からそれが伝わるよう強調しておくといいと思います。

上記で掲載したESの中で「結論」に該当する箇所は以下のようになります。

(2)動機:なぜ取り組んだのか?

次に「なぜそれに注力しようと思ったのか」という動機を示しましょう。

採用側は、この項目から「就活生がどのようなことに熱意を向けられるのか・モチベーションの源泉」を知りたいと考えています。なぜかというと、学生時代の経験で感じたモチベーションが仕事上のそれに通じるという考えが根底にあるためです。

入社してからもモチベーション高く働いてくれる人材だと見極められるために、その業界・企業の仕事に通じる動機を示すことが求められます。

下記の参考記事でも述べていますが、動機は"価値観に根ざした動機>主体的な動機>受動的な動機"の順番で評価されるため、そのことを理解して書き進める必要があるでしょう。

→「なぜそれに取り組んだのですか?」という質問を通して面接官は何を評価しているのでしょうか。本記事では、動機の評価ポイントを内定者の回答と合わせて確認していきます。

上記で掲載したESの中で「動機」に該当する箇所は以下のようになります。

(3)目標と困難:どんな目標を掲げたのか?目標達成するうえでの困難は何か?

取組における目標を通じて、「あなたの志の高さ及び何を目指しているのか、そのモチベーションの源泉は何か」を見極めようとしています。

この内容が「仕事における目標の高さ・モチベーションの源泉は何か」に繋がります。

目標設定に関しては、妥当な目標よりも自ら高い目標を設定する方が評価は高くなります。

というのも、あくまでも極端な例にはなりますが「自ら高い目標を設定し、その目標の達成に向かって本気で努力した人」と「他の人と同じような妥当な目標を設定し、そこそこ努力して目標を達成した人」では、確実に前者の方が「採用したい!」と面接官は考えるためです。

「なぜその目標を設定しようと思ったのか、その目標の難易度はどの程度のものなのか」を、具体的且つ根拠を示しながら伝えましょう。

また、目標達成するうえでの困難、つまり「どの程度のことを困難と感じるのか」という質問を通して、仕事上でも困難を乗り越えられる人材かを見極めようとしています。

あなたが感じる困難について面接官が共感できなければ、取組自体がアピールにならない可能性があるため注意が必要です。

困難に関する質問では、"困難のレベル(どの程度の物事を困難だと思うのか)・その困難の背景・乗り越えるまでのプロセス・乗り越えた結果"といった項目全てが重要となります。

どんな困難なのかという事実だけでなく、「なぜそれを困難だと考えたのか」などを具体的に伝えましょう。

下記の記事でも述べていますが、困難は"困難を伴う主体的目標>主体的目標>受動的目標"という順番で評価されると言われているため、こちらも意識していただければと思います。

【参考】

困難な目標に挑んだ経験|評価ポイントと内定者の回答例

→面接においては、「物事に取り組む上でどのような目標を設定したのか、その中でどのような課題があったのか」について深く掘り下げられることが多いです。この質問に関する評価ポイントと内定者の回答例について詳しく説明しています。

上記で掲載したESの中で「目標と困難」に該当する箇所は以下のようになります。

(4)取組みと結果:どのように取り組んだのか?取組みの結果はどうだったのか?

上記で述べた目標・困難に対して、具体的に取り組んだ内容について記述するようにしましょう。

この場合、必ずしも目標を達成したエピソードについて述べる必要はありませんが、「どこに問題の本質があったのか・なぜそのアプローチを取ったのか」について考える必要があります。

以下の記事にあるように、"状況把握のために行ったこと→困難の根本的な原因→原因の解決のために実行したこと"の順番で行動を記述することで、いわゆる「ファクトベースのガクチカ(活動内容が時系列に沿って書かれているだけのガクチカ)」になるのを避けることができます。

【参考】

学生時代頑張ったことの書き方|工夫・取り組みの受かる伝え方とは?

→目標や困難に対する姿勢を見ることで、その就活生の人柄が分かるため、採用担当者は「目標や困難に対してどのように取り組み、またどのような結果が得られましたか?」という趣旨の質問を往々にして繰り出してきます。本記事では「どのように取り組んだのか」という質問における面接官の意図と、評価される回答例について詳しく説明していきます。

上記で掲載したESの中で「取組みと結果」に該当する箇所は以下のようになります。

そこで集客方法の課題を洗い出し、「ツテだよりの集客では、そもそも交流会の情報を充分にリーチすることすらできてないのでは?」という仮説を立てた。そしてこの仮説をもとに、新たに2つの施策を実施した。それが(1)構内でのチラシ配布(2)講義内での告知である。チラシ配布に関しては、友人にも協力してもらいながら「週2日×2時間」行い、約2,000枚のチラシを配り切った。講義内での告知に関しては、教授に懇願し、留学生の多い講義を中心に計10コマで告知を行った。その結果、約70名の参加者を集い交流会を開催することができた。

(5)人柄:活動の中であなたのどのような性格が活かされたのか?

取組みを説明し、経験自体の記述を完結させたら、「その経験においてどのような人柄が発揮されたのか」について書きましょう。

同じ状況に直面しても、それに対しどう行動するかは人によって異なり、人柄がその選択を決定付ける一要素だという考えから問われています。

人柄はその人の立ち振舞いといった印象を構成するものであり、面接ではESで述べたキャラクターと乖離がないかどうかを確認されます。取組内容との整合性はもちろん、面接の場での印象との整合性も意識しておくべきでしょう。

上手くアピールすることで企業と自身とのマッチングの良さを伝えられたり、「一緒に働いてみたい!」と思ってもらうこともできます。

【参考】

面接で重要な人柄を探る質問の答え方|周りからの評価を聞く訳とは?

→面接では、就活生の人柄に関する質問がよくされますが、多くの就活生はそれを想定していません。本記事では多くの就活生が無視しがちな「人柄」に関する質問について、評価項目と具体的回答例について詳しく説明したいと思います。

上記で掲載したESの中で「人柄」に該当する箇所は以下のようになります。

(6)学び:取組みを通じて何を学んだのか?学びを社会でどのように活かすのか?

最後に、これまで語ったエピソードから得た学びを述べましょう。

単なる気付きや感想ではなく、「社会に出てからも活かすことができる学びであるかどうか」が見られています。

評価としては、以下の記事にあるように"組織としての方法論>個人としての方法論>個人の単なる気づき"の順番で評価されます。

【参考】

【ES例文付】他の就活生と差がつく!ガクチカから学んだことの書き方

→ガクチカから学んだことの書き方について解説している記事になります。例文も掲載していますので、「学びをどのようにアピールするか」という観点を確認してみてください。

上記で掲載したESの中で「学び」に該当する箇所は以下のようになります。

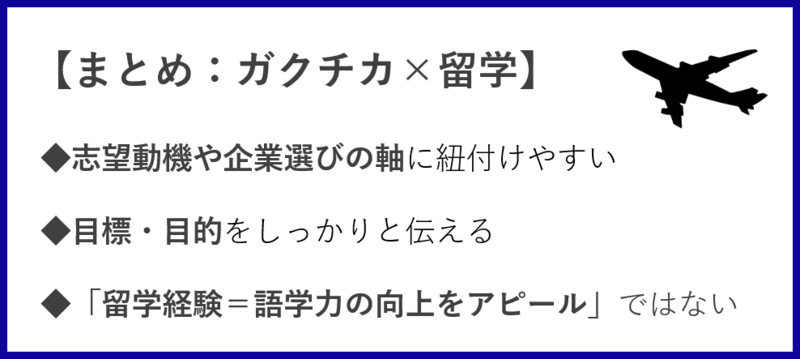

まとめ

本記事では、文系学生を中心にエピソードとして用いられることの多い"留学経験のアピール方法"を解説しました。

「留学経験=語学力の向上をアピール」と勘違いしている就活生を稀に見受けられますが、それだけでは他の就活生と差別化を図るのが難しく、それゆえに適切なアピール方法・文章構成を理解しておく必要性があります。

本記事の内容を参考にし、自身の留学経験のエピソードを魅力的にアピールしていただければと思います。

1.そもそもガクチカって何?

2.ガクチカがない人の対処法

3.ガクチカの書き方を徹底解説

4.ガクチカの例文を紹介

(1)ガクチカでゼミ活動をアピールするには

(2)ガクチカでサークル活動をアピールするには

(3)ガクチカで留学経験をアピールするには

(4)ガクチカで長期インターンシップをアピールするには

(5)ガクチカでボランティアをアピールするには

(6)ガクチカで研究(研究室)をアピールするには【理系学生向け】

(7)ガクチカで体育会系部活動をアピールするには

(8)ガクチカで資格・TOEICをアピールするには

(9)ガクチカで趣味をアピールするには

(10)ガクチカでアルバイトをアピールするには

→ガクチカでカフェアルバイトをアピールするには

→ガクチカで塾講師アルバイトをアピールするには

→ガクチカで飲食店アルバイト(居酒屋・焼き肉・レストラン)をアピールするには

→ガクチカでカラオケアルバイトをアピールするには

5.面接でのガクチカ対策と頻出質問10選

あなたの人生で、チームで取り組み、成果を上げた経験について教えてください。(30文字以下)

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81816枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)