【コンサル志望者必見】ケース面接対策に読むべき本6冊を紹介!

152,600 views

最終更新日:2024年11月07日

今回は、そんなコンサルティングファームを志望し、面接に臨む方には是非呼んでいただきたい本6冊を紹介します。

なぜ本を読む必要があるのか

なぜ就活生は本を読むべきなのでしょうか。

過去のunistyleのコラム「【厳選】すべての就活生が読んでおくべき4冊の必読書」では、(1)キャリアを深く考えるための土台ができることと、(2)思考法や伝え方の原則を学ぶことで選考で評価されやすくなることの2点を本を読む効果としてご紹介しました。

コンサルティングファームを受ける上では、(2)の内容を理解することが大切になります。なぜならコンサルティングファームは、選考の段階でケース面接やフェルミ推定といった就活生の思考力やコミュニケーション力を測る面接が存在するからです。

そのためにも読書をし、必要となる思考法や知識を頭に入れておくことが選考を通過するためには重要な要素になります。

ケース面接とは

ケース面接は、お題に対して自ら課題の仮説を立て、それに対する解決策を考えるというものです。ケース面接では次のようなお題がよく出題されます。

・駅前にあるカフェの売上を2倍にする施策

・売上の落ちている水族館の売上を向上させる方法

上記のようなビジネス場面に即した内容が出題されます。

通常の企業のグループディスカッションで行うことを個人で行うと考えればわかりやすいでしょう。

また、ケース面接と混同されやすいのがフェルミ推定と呼ばれるものです。フェルミ推定とは、一見出せそうもない数字をいくつかの手がかりを元に導き出していくものです。

有名な問題ですと、「シカゴにいるピアノ調律師の人数」や「日本にある電柱の数」などがあります。

コンサルティングファームの面接では、どちらかだけが出題されるというよりは、フェルミ推定の概算をもとに、ケース面接を行うといった流れが多いです。

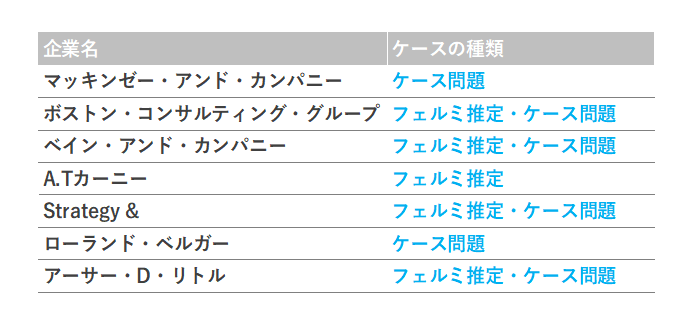

また企業によっても、出題されやすい傾向にあるケースの種類があるので、自分が志望している企業がどれなのかも視野に入れ練習すると良いでしょう。

フェルミ推定やケース面接をどのように考えていくべきかを知りたい方は以下に掲載している記事を参考にして下さい。

・【ケース】アイフォンケースの売上はいくらか?【ベイン面接過去問】

・【ケース】メキシコからアメリカへの移民数の減少要因【BCG14卒論述試験過去問】

・【ケース】地方私立大学の生き残り戦略を立案せよ【アクセンチュア過去問】

・【ケース】日本の散髪屋の数を求めよ【野村総研過去問】

・【ケース】ネットオークションの売上規模推定と2倍にする施策【ドリームインキュベータ面接過去問】

・【ケース】アイドルグループのCMによる売上増加額はいくらか?【BCG14卒論述試験過去問】

なお、コンサルティングファームの内定を獲得したい就活生は就職エージェントneoの利用もオススメです。

エージェントを利用することでアドバイザーから、就活全般のノウハウや他にも受けるべき企業の紹介など客観的にアドバイスがもらえます。

少しでも興味があるという方は、下記の画像をクリックしてサービスを利用してみてください。

ケース面接で人事が見ているポイント

人事はケース面接から「論理的思考力・コミュニケーション能力・思考の柔軟性」といったポイントを見ています。

論理的思考力

コンサルティング業界といえばロジカルシンキングと言われるほど、論理的思考力は重視されるポイントになります。論理的思考力は、本質的な問題解決を効率的に、且つクライアントを説得させられるように伝えるためにも必要な能力です。

コミュニケーション能力

コンサルティング業界は、あまりコミュニケーション能力を重視されないイメージがあるかも知れません。しかし、コンサルタントとして関わるクライアントから本質的な課題を発見し解決するために、信頼関係を築くことは必要です。また、企業によっては、1つの案件を自分の担当分野以外の人達と協力して携わることもあります。円滑にモノゴトを運ばせるためにも、コミュニケ-ション能力は必要な能力と言えます。

思考の柔軟性

いくら地頭がよく、優秀な人材であっても人の意見を聞けない人は受け入れられにくいでしょう。ケース面接では、面接官とディスカッション方式で行うものや、グループディスカッションの場合だと、面接官からのフィードバックがあることがあります。その時に、自分の考えと異なる提案や思いもしなかった質問をされることもあります。そういった時に人事は頭の回転の速さや、指摘を素直に受け入れられる素直さを評価しているようです。

コンサルティングファーム志望者が読むべき本・6選

以下では、コンサルティングファームの選考を受ける上で必要となる知識や考え方をインプットするための書籍を紹介していきます。

『現役東大生が書いた 地頭を鍛えるフェルミ推定ノート』

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81816枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

『東大生が書いた 問題を解く力を鍛えるケース問題ノート』

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81816枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

『過去問で鍛える地頭力 外資系コンサルの面接試験問題』

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81816枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

『戦略コンサルティング・ファームの面接試験—難関突破のための傾向と対策』

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81816枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

『ビル・ゲイツの面接試験—富士山をどう動かしますか?』

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81816枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

『地頭力を鍛える 問題解決に活かす「フェルミ推定」』

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81816枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

番外編

ここまでは、コンサルティングファームの選考を受ける上で読むべき本を紹介してきました。これらの本を上手く活用することが、選考を突破するためには必要不可欠です。

さて、ここからは番外編として、コンサルタントとして働くことを決めた場合に読むべき本を紹介してきたいと思います。

『考える技術・書く技術ー問題解決力を伸ばすピラミッド問題』

マッキンゼーをはじめとした世界の主要コンサルティングファームでライティングのコースを教えるバーバラ・ミントが、独自の文書作成術を披露したものになります。

コンサルタントとして働く上で必要となるわかりやすい文章の書き方について解説しています。トップダウン型アプローチやグルーピングなど、論理的に考える上で必要な技術についても述べています。

『ざっくり分かるファイナンス 経営センスを磨くための財務』

ざっくり分かるファイナンス 経営センスを磨くための財務 (光文社新書)

著者の石野雄一さんが日産自動車の財務部や戦略系コンサルファームで働いた経験をもとに、分かりづらいファイナンスについてまとめたものとなっています。

コンサルタントに財務知識が必要なのかと思われそうですが、コンサルの仕事の成果は財務諸表に現れるため、感覚を掴んでおくことで、よりビジネス的な観点をアウトプットに加えることができます。

『外資系コンサルのスライド作成術ー図解表現23のテクニック』

ボストン コンサルティング グループやA.T.カーニーといったトップファームでの経験をもとに、プレゼンテーションの際に必要となるスライドの作成技術をまとめたものとなっています。

こちらの本は、思考法を身につける類のものではないですが、若手コンサルタントで生き延びていくために必要不可欠なスライド作成技術といったテクニック的なものを解説しているため、読んでおくといいでしょう。

最後に

コンサルティングファームでの選考では、一筋縄ではいかない設問も多く、また入社後も様々なスキル・知識が必要となります。

選考に向けて、これらの本を活用しながら、コンサルティングファームに必要な素養を是非身につけていただければ幸いです。

1.【業界研究】外資コンサルの仕組み・大手企業ランキング・選考対策まで一挙大公開!

2.【業界研究|コンサルティング】コンサルティングとは?から選考対策までを徹底解説

3.【業界研究】外資コンサル大手企業一覧まとめ

4.【業界研究】外資コンサルの年収ランキングを大公開!

・【ケース面接完全攻略】解き方や評価基準、対策に役立つフレームワーク・例題・本を徹底解説

・ケース面接とは?フェルミ推定との違いや出題業界について解説

・ケース面接の評価基準と対策まとめ【現役コンサルタントが解説】

・ケース面接の解き方と対策方法を徹底解説【外コン過去問付き】

・ケース面接対策に役立つフレームワーク、おすすめ本、数値を徹底解説

・ケース面接対策に読むべき本6冊

・外コンの本選考で課されたケース面接過去問まとめ|レポート付

└アクセンチュアのケース面接過去問まとめ

└BCG(ボストン コンサルティング グループ)のケース面接過去問まとめ

└デロイト トーマツ コンサルティングのケース面接過去問まとめ

・フェルミ推定とは?解き方や対策方法、よくある例題を紹介

・【業界研究】外資コンサルの仕組み・ランキング・企業別選考対策を一挙大公開

コンサル業界の情報収集に役立つ!就活生向けLINEオープンチャットを紹介

unistyleでは業界別の就活用LINEオープンチャットを運営しており、数多くの就活生が匿名で就活に関する情報交換をしています。

実際にコンサル業界志望者向けのグループでも、各社の選考に関するトークが活発に交わされています。

下記の画像をクリックすることで参加用ページに飛び、ニックネームとプロフィール画像を登録するだけで参加することができますので、興味のある方はぜひご参加ください。