【OB訪問の極意】総合商社の社員100人にOB訪問し、内定を獲得したMARCH生が伝授

69,660 views

最終更新日:2024年10月23日

こんにちは。17卒MARCHレベルの学生です。来春から伊藤忠商事で働きます。

就職活動では専ら総合商社業界を目指し、総合商社から4社内定を頂くことができました。就職人気ランキングでも常に上位を独占し、総合商社業界を目指す学生は多いと思います。そこで、今回は私が総合商社から内定を頂くことができた秘訣、「OBOG訪問」について記事を書きます。

なお、私は三菱商事にも内定しながら伊藤忠商事で働く決断をしましたが、その理由についてはこちらのコラムをお読みください。

私の就活

幼少期を海外で長く過ごし、将来は「世界を舞台に日本人として活躍する男になる」という夢を持ちました。

幼少期を海外で長く過ごし、将来は「世界を舞台に日本人として活躍する男になる」という夢を持ちました。

学生時代はこの夢に挑戦し続け、様々な団体の立ち上げ、リーダーとして運営するような経験を重ねました。その関わりの中で、「プレイヤーとしてビジネスを作りたい」という想いから商社業界を目指しました。

就活中は7大商社で100名程度のOBOG訪問を重ね、各商社がどのような社風なのか、どんな社員の方々が働いているのか、具体的にイメージすることができました。

なぜ総合商社ではOBOG訪問が大切なのか

色んな業界がある中、総合商社のOBOG訪問は選考に直結する点から非常に重要だと言われています。その理由について、3点に分けて言及したいと思います。

色んな業界がある中、総合商社のOBOG訪問は選考に直結する点から非常に重要だと言われています。その理由について、3点に分けて言及したいと思います。

1.OBOG訪問が選考に直結する

3月以降の商社のOB訪問の食費は社員も含め会社が支給するため、各回のOB訪問は毎回露骨に評価されます。

例えば、ある商社だとA+、A-、A、BCDEと評価され、面接の際にその評価シートは面接官の前にずらっと並ぶそうです。OBOG訪問で高い評価を得ると本番の面接で特別ルートに入ります。

ある商社では6月1日に最終面接、他の商社でも2次面接スタートだったりします。他にも、選考直前懇親会などに優先的に呼ばれました。

2.業界研究に役立つ

商社の仕事は、人気が高い反面、どんな仕事なのかイメージがつきにくい代表的な業界の1つです。「右から左にモノを流す」、「世界のビジネスを日本に持ってくる」、「ビジネスをつなぐ」など、抽象的に理解している就活生は多くいると思います。

ただのミーハー就活生と差別化する意味でも、現場の社員さんと1対1で話すOBOG訪問の機会は重要だと思います。

3.ランチが無料で食べれる

これはおまけですが、学生にとって昼食の費用が浮くことは、とても重要ではないでしょうか。プロフェッショナルな社会人の方と美味しいランチが食べられ、食費が浮く意味でも損はないと思います。

OBOG訪問を100名重ねるためには

私はMARCHの学生ゆえに、大学の先輩で商社で働いている方は、早慶と比べると相対的に少なく、そのツテを探すのはとても困難です。下記にいかに私が100名もOBOG訪問ができたのか、3点に分けて言及します。

私はMARCHの学生ゆえに、大学の先輩で商社で働いている方は、早慶と比べると相対的に少なく、そのツテを探すのはとても困難です。下記にいかに私が100名もOBOG訪問ができたのか、3点に分けて言及します。

1.キャリアセンターの名簿

これが王道。

しかし、就活が解禁する3月にメールを送ると、他の学生も同じように送るので、社会人の方から連絡がこないかもしれません。

2.自分からコネを作りにいく

私は基本的に、この方法で100名の方にアプローチすることができました。

例えば、会社の座談会が終わってから、社員の方に声をかけて、名刺をもらう、などいくらでも方法はあると思います。他にも、友達のお父さんが商社マンなら、友達にお願いすることもできると思います。自分自身から行動力を示すことによって、社員さんの方にもその姿勢を評価してもらえますし、まさに自分次第です。

3.芋づる方式

自分から一人の社員さんにアプローチしてOBOG訪問することができたら、あとは「他の社員さんを紹介して頂けないでしょうか」と頼むことによって、繋げることです。

より社員訪問の中で自分自身を売り込み、その姿勢や熱意が評価されれば、社員さんの方から「他の人も紹介したい」と言ってくれます。ここも自分次第で「どれだけ繋げることができるのか」がかかってきます。

より高く評価してもらうために

私がOBOG訪問で意識していた基本的なことは、以下の3点です。

私がOBOG訪問で意識していた基本的なことは、以下の3点です。

1.レスポンス

OBGO訪問では、レスポンスの速さが非常に重要です。メールのやり取りはできれば10分以内レベルでのやり取りをすると好印象です。

商社マンのメールの優先順位で最も低いのはぶっちゃけ学生からのOB訪問の依頼なのです。そこを汲み取って、冷静かつ誠実な対応をするこが大切です。

OBOG訪問のお礼のメールは、事前に準備して、聞いたことの感想を入れて、社員さんと別れた10分以内にお礼のメールを入れることを意識していました。テンプレートで送ったような印象をつけないために、誠意を込めて感想も記入して、すぐに送信していました。

2.事前のリマインドと質問リスト

OB訪問のアポを取れたあとの、レベルの高い対応を紹介します。私は前日にOBOG訪問のリマインドのメールを送っていました。

また、OBOG訪問の1週間前くらいに事前に聞きたい質問リスト等を送ると、意欲の高い優秀な学生に映り、実際にお会いしてからも「レベルの高い学生」と評価して頂くことが多かったです。

3.受け身な質問ばかりしないこと

OBOG訪問では、積極的に自分自身の意見を相手に伝え、議論を重ねていました。OBOG訪問は基本的に、ランチの60分間。私は、最初の15分から20分くらいは下記のことを聞いていました。

・携わっている事業について

・商社業界で働く理由

・業界研究の中での問題意識の質問

残りの30分くらいは、自分自身の経験をもとに、夢を語り合っていました。何故商社を目指しているのか、どんな事業やビジネスを作りたいのか、業界研究からの問題意識を互いに議論したりしていました。

例をあげると下記のような議論をしていました。

商社の事業投資は他部門やトレーディングでのシナジーを生むために、一般的に投資資産の長期保有します。その一方、Private Equity Fundなどの投資ファンドは短期的なキャピタルゲインが目的な点、商社の投資とは大きく異なります。最近では、資源価格が下落している中で、採算の取れない商社の案件が出てきている中、今後の商社の事業投資はどうあるべきなのか。

総合商社の理念に「人の生活を豊かにする」という言葉があります。実際に途上国でビジネスをして、雇用を創出し、外貨を獲得させる側面もある一方、現地のビジネスを搾取し、現地の雇用を奪っている側面も可能性としてあると思います。総合商社にはどのような責任があると思うのか。

最後に

私はこのOBOG訪問を通して、人間的にも大きく成長することができたと思います。

私はこのOBOG訪問を通して、人間的にも大きく成長することができたと思います。

社会人とのコミュニケーション、ロジカルシンキング、思いつきを行動に起こすこと、目標に向かってコツコツ地道に努力すること。色んな方々にOBOG訪問でお世話になったからこそ、身についたもの、経験できたこと、乗り越えたこと、結果を出せたと思います。

ただ、受け身で色んな方々のお世話を得ることは当然できません。「コネ」は自分から作りにいくものだと私は考えています。

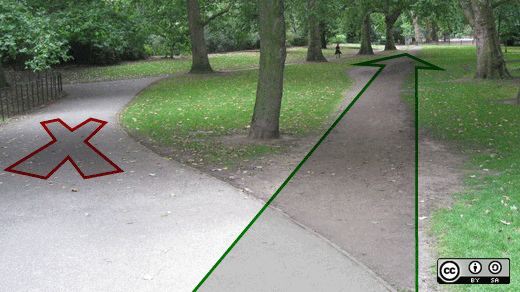

自分から主体的に「足を動かす」ことによって、色んな方々からお世話になることができるのです。自分自身の本気度を見せれば、相手も本気になってくれるし、全力で応援してくれます。そのためには自ら汗を流し、足を動かし、行動を起こしてください。

就職活動は楽しんだもん勝ちです。