【二次面接の対策とは】よく聞かれる質問・逆質問例・落ちる就活生の特徴を解説

265,508 views

最終更新日:2024年09月27日

.png?1581065527)

本記事では二次面接に特化し、二次面接の特徴・対策(頻出質問・逆質問)などを紹介していきます。

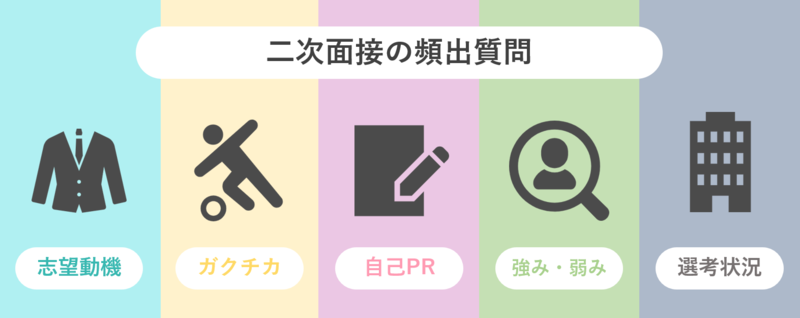

二次面接でよく聞かれる質問と回答ポイント

続いては、「二次面接の頻出質問と回答ポイント」を紹介していきます。

二次面接は一次面接や最終面接に比べ、聞かれる質問のイメージがつきにくいかもしれませんが、基本的には一次面接で聞かれる質問と大差はありません。

ただ、就活生の人数が減る・一人あたりの面接時間が長くなる分、"深堀りの粒度は高くなる"でしょう。

また、もちろん企業によっては変わった質問を課される可能性もあります。unistyleには、各社の内定者や選考通過者が寄稿した選考レポートが多数掲載されているため、「自身の志望企業の面接で過去に聞かれた質問」を確認したい方は、以下からレポートを確認していただければと思います。

二次面接の頻出質問としては以下のようなものが挙げられます。

それでは、質問ごとに具体的に見ていきます。

志望動機に関する質問

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

学生時代頑張ったこと(ガクチカ)に関する質問

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

自己PRに関する質問

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

強み・弱み(長所・短所)に関する質問

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

他社の選考状況に関する質問

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

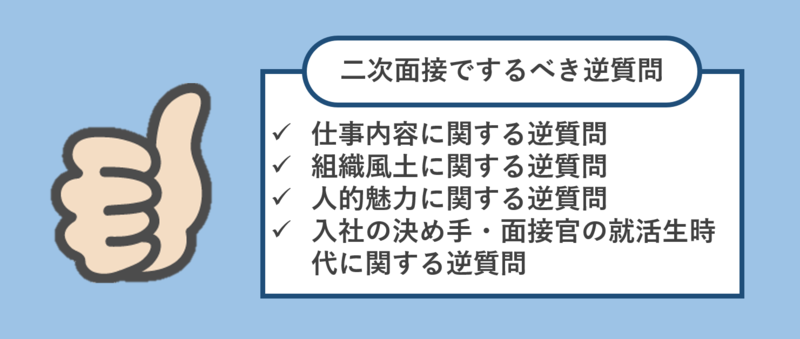

二次面接でするべき逆質問

先ほど頻出質問を紹介しましたが、二次面接では逆質問の時間を設けられる可能性もあります。

大前提、逆質問を考える際には「(1)自身の企業選びの軸に沿って質問をする(2)説明会やHP上では知り得ない情報に関する質問をする」の2点は必須項目ですので、こちらは必ず認識していただければと思います。

二次面接でするべき逆質問の特徴とは

『二次面接の特徴』の際にも述べましたが、二次面接では基本的に「30~40代くらいの現場の中堅社員や管理職」が担当する場合が多いです。

そのため、"現場の中堅社員や管理職への質問として適した内容"を聞く必要があります。経営陣や役員でなければ知り得ないような質問をしても意味がありませんので、正しい質問を正しい人に聞くように心がけましょう。

二次面接でするべき逆質問の具体例とは

『【逆質問例21選】就活の面接ですべき逆質問とは-NG例付-』の記事を参考にすると、二次面接でするべき逆質問は以下の4点に大別されます。

- 仕事内容に関する逆質問

- 組織風土に関する逆質問

- 人的魅力に関する逆質問

- 入社の決め手・面接官の就活生時代に関する逆質問

【仕事内容に関する逆質問】

やはり、「リアルな働き方・仕事内容」を知るには実際に働いている現場社員に質問するのがベストでしょう。

ただ、面接官を担当している社員の職種・部署と就活生が希望している職種・部署が異なる場合は、意図した回答が返ってこない可能性もあるため、注意する必要があります。

(1)HPを拝見したり説明会に参加してみて、御社で働く際には◯◯という部分にやりがいを感じると思ったのですが、実際はいかがでしょうか?

(2)御社の◯◯職は◯◯という印象があります。そこで、◯◯さんが入社前に御社に抱いていたイメージと実際に入社して働いてみてのイメージのギャップなどがありましたら教えていただきたいです。

(3)◯◯さんは◯◯職(◯◯担当)とお聞きしましたが、仕事の中で大変なこと(苦労)や嬉しいこと(喜び)などがありましたら教えていただきたいです。

(4)御社の社員の方の働き方を具体的に知りたいのですが、◯◯職の方の一連の業務の流れを教えていただいてもよろしいでしょうか?

(5)◯年目の◯◯職の方は具体的にどのような仕事や働き方をしているのか、分かりましたら教えていただきたいです。

【組織風土に関する逆質問】

組織風土に関しては単純に聞くのではなく、「こういう意図があり~、こういう理由から~」など、質問したい理由を明確にしてから質問するように心がけましょう。

また、「組織風土は変わらずとも、社員によって捉え方・感じ方が異なる」場合は往々にしてあるため、この質問をして面接官から回答が返ってきたとしても、「あくまでもn=1(総意ではなく、社員一人の意見)」という観点を忘れず、参考程度に留めておくことが望ましいでしょう。

(1)御社のHPで、求める人材像は◯◯と記載されているのを拝見したのですが、なぜそのような人材を求めているのか教えていただけますか?

(2)私は入社後、早くから活躍・結果を出したいと考えているのですが、御社の社員の方で早くから活躍する社員に共通して見える特徴などはあるでしょうか?

【人的魅力に関する逆質問】

やはり、「社風・社員の特徴」を知るには実際に働いている現場社員に質問するのがベストでしょう。

ただ、大手企業になればなるほど社員の数も増え、それゆえに社風に関しても十人十色となります。そのため「部署によって異なる、様々な社員がいるから一概には言えない」などと明確に回答してもらえない場合もありますので、その点は注意しておきましょう。

(1)肌感で良いのですが、◯◯さんから見て御社の社風はどのように感じ取ることができますか?

(2)過去、説明会に参加したりOB訪問を行ったところ、私のイメージでは御社の社員の方は◯◯のような方が多いという印象なのですが、◯◯さんはどのような印象をお持ちでしょうか?

【入社の決め手・面接官の就活生時代に関する逆質問】

この逆質問は、単純に「面接官の就活生時代」を知ることができるだけでなく、その内容を自分自身の志望動機作成のヒントにすることができます。

企業を取り巻く状況・就活生を取り巻く状況は変われど、「入社の決め手」などは参考になる部分も多々あると思いますので、志望動機作成の参考にしたいと考えている方は質問してみるのも良いのではないでしょうか。

(1)〇〇さんは就活生時代、どのような企業選びの軸を持って就活をしていたのでしょうか?

(2)◯◯さんの御社への入社の決め手は何でしょうか?また、◯◯業界の中でなぜ御社への入社を決めたのかも教えていただけると幸いです。

「他の逆質問例・NG例」などを確認したい方は以下の記事からご確認ください。

面接の目的

面接はほとんどの企業の選考フローで用いられていますが、なぜ企業はそもそも面接を課すのでしょうか。

まず大前提、ESや面接といった複数回に渡る選考フローの中で、企業側は"その就活生が企業の利益に貢献できる人物であるかどうか"を判断しています。

それを判断するに際し、企業側はどのような目的を持って面接を行っているのでしょうか。

もちろん業界・企業によって多少の違いはありますが、基本的には以下の2点に大別されると言われています。

- 就活生の能力・志望度の見極め

- 自社の魅力づけ

就活生の能力・志望度の見極めに関しては、文字通り「企業で活躍できる能力があるかどうか・自社への志望度が高いかどうか」になります。

ただ、就活生の能力・志望度を見極めることに関しては、「ES・webテスト・グルディス(GD)」など他の選考フローでも同様です。

では、なぜ企業側が面接という選考フローを課すかというと、ES・webテスト・グルディス(GD)は"面接の前段階で就活生を絞り込むため(=スクリーニング基準)"、面接は"採用する就活生を決めるため(採用基準)"とそれぞれ基準が異なるためです。

分かりやすく言い換えるのであれば、前者は「選考から落とす人を決めるための選考」、後者は「選考を通過させる人を決めるための選考」となります。

これに関しては、面接はES・webテスト・グルディス(GD)の次の選考フェーズ、つまり選考フローの最終段階として用いられることが多いという特徴も起因しているのですが、一般的には上記のような違いがあるとされています。

自社の魅力づけに関しては、簡単に言うと「就活生との対話を通じ、自社への志望度を向上してもらうこと」となります。

「非常に優秀だ!ぜひ採用したい!」と思った就活生に対し、逆質問の時間などを用いて魅力づけをし、"自社への志望度を向上させること"も面接の大きな目的となります。

ただ単に選考の合否を判断するだけでなく、就活生との直接的な対話を通じて自社の魅力づけをすることも面接の大きな目的となります。

厚生労働省のHPに掲載されている『公正な採用選考の基本』によると、応募者の適性や能力とは関係のない事項で採否を決定しないようにするため、家族や生活環境などの応募者本人の適性・能力に関係のない事項や、思想・宗教などの本来自由であるべき事項に関しては面接で把握しないようにすることが求められています。

このような事項は面接で質問されることも十分考えられますが、面接で質問するべきではない事項があるという前提を認識しておきましょう。

【参考】厚生労働省:公正な採用選考の基本

面接の評価基準

企業側が面接を課す意味・目的は理解していただけたと思いますが、その評価基準はどのようなものがあるのでしょうか。

一般的に企業側は"その就活生が企業の利益に貢献できる人物であるかどうか"で選考の合否を判断しています。

企業が求めている人材を知るには

「利益に貢献できる」ということを2つの要素に分解すると、「貢献できる能力があること」と「その能力を100%引き出すやる気(モチベーション)があること」になります。

上記の2つの要素を基に面接の評価基準を考察してみると、以下の3点が面接の評価基準と言えます。

- 自社への志望度が高いか

- 自社の求めるスキル・能力を所持しているか

- 基本的なマナー・言葉遣いを備えているか

自社への志望度が高いか

志望度に関しては、上記で述べた2つの要素の「その能力を100%引き出すやる気(モチベーション)があること」に該当します。

ESにも「志望動機」の項目はありますが、面接ではより詳細な志望動機を問われます。

「なぜその企業を志望しているのか?」という単純な志望動機だけでなく、「●●業界の中でなぜその企業なのか?その企業でどんなことに取り組みたいのか?その企業の志望順位はどの程度なのか?」といった詳細な部分まで面接では問われます。

売り手市場と言われる現代において、一人で複数社の内定を獲得することはもはや当たり前であり、人によっては10社以上の内定を獲得することも珍しくありません。(もちろん、人気企業であれば倍率が低下しているということはなく、むしろ高まっているというデータもあります)

そのような現状において、企業側も内定辞退を低減することに努めており、"より志望度の高い=内定辞退をする可能性の低い就活生を採用する"という傾向が高まっています。

もちろん、「自社の採用基準を満たしている」という前提の上での話にはなりますが、就活生の方は「面接を受けている企業の志望度が高いことをしっかりとアピールする必要がある」と言えるでしょう。

自社の求めるスキル・能力を所持しているか

スキル・能力に関しては、上記で述べた2つの要素の「貢献できる能力があること」に該当します。

総合商社での英語力・証券会社での営業力など、業界・企業によって求められる能力は異なりますが、社会人としての基礎的な能力に関しては全業界・全企業で求められるものになります。

企業側は面接という場で、その社会人としての基礎的な能力を所持しているかを見極めようと考えています。

今回は"経済産業省が定義している社会人基礎力"という資料をもとに、紹介します。(各業界・各社でどのような能力が求められるかは、本記事では割愛させていただきます。)

前に踏み出す力

●主体性

●働きかけ力

●実行力

チームで働く力

●発信力

●傾聴力

●柔軟性

●状況把握力

●規律性

●ストレスコントロール力

考え抜く力

●課題発見力

●計画力

●想像力

【出典】経済産業省:社会人基礎力

社会人基礎力は上記の12の能力要素にセグメントされます。

ただ、12の能力要素の中には面接の場では知り得ない能力もありますし、全業界・全企業共通で全ての能力が求められるという訳でもないため、あくまでも参考程度に確認していただければと思います。

基本的なマナー・言葉遣いを備えているか

マナー・言葉遣いに関しては、上記で述べた2つの要素の「貢献できる能力があること」に該当します。

志望度・能力だけでなく、マナーや言葉遣いといった印象面も面接では見られています。

というのも、面接の場における基本的なマナー・言葉遣いは「社会人としてできて当たり前のもの」であり、就活生の時点で最低限身につけておかなければいけないものであるためです。

面接の場で適切な言葉遣いをできていない人が営業の商談の場で適切な言葉遣いができるとは限りませんし、社会人は社内外問わず様々な人と仕事に取り組む必要があるため、失礼な振る舞いをしないように基本的なマナーを身に着けておくことは必須となります。

読者の皆さんはメラビアンの法則というものをご存知でしょうか。

このメラビアンの法則では、"話し手が聞き手に与える影響は「言語情報・聴覚情報・視覚情報」の3つから構成され、それぞれの情報の影響力は「7%・38%・55%」である"とされています。

面接におけるマナー・言葉遣いというものは「視覚情報」に該当されますので、こういった印象面にも気を配らなければいけないことは理解できるでしょう。

質問への回答方法を準備することももちろん重要ですが、こういった印象面を疎かにしてしまっては本末転倒ですので、「マナー・言葉遣い」にも細心の注意を払うように心掛けましょう。

二次面接の特徴

ここまで紹介してきた「企業側が面接を課す目的・面接の評価基準」に関しては、一次~最終面接の面接段階問わず、大きな違いはありません。

ただ、一次面接と二次以降の面接(二次面接~最終面接)では「面接における意味合い」が異なります。

端的に言うと、"一次面接は選考を落とす人を決めるための面接・二次以降の面接は選考を通過させる人を決めるための面接"ということです。

一次面接

●選考を落とす人を決めるための面接

→「採用したい!」と面接官が特段思わなくとも、「特に落とす理由がないな・とりあず選考を通過させて内定の判断は次の面接官に委ねるか」と思わせれば、選考通過の可能性は高いと考えられます。

二次以降の面接(二次面接~最終面接)

●選考を通過させる人を決めるための面接

→「特に落とす理由がないな」と面接官に思わせるだけでは選考を通過する可能性は低く、「ぜひ採用したい!スペックなどの採用条件は十分満たしているから、あとは経営陣の判断に任せよう」と思わせることが選考通過の鍵となります。

また、上記の「面接の目的」の項で『面接は採用する就活生を決めるため(採用基準)・選考を通過させる人を決めるための選考』と述べましたが、一次面接は例外の場合が多いです。

例外の理由としては、本記事の冒頭で述べた「本記事は大手企業の一次面接を前提としている」というものに起因しています。

大手企業では、いくら一次面接前に「エントリーシート(ES)・webテスト」で絞り込んでいるとしても、そもそもの応募者数が桁違いに多いため限界があります。それゆえに、一次面接までを「落とす人を決めるための選考」として課しているという訳です。

それではここからは、タイトルにもあるように「二次面接」に特化した内容を紹介します。まずは、二次面接の特徴を以下の5点から説明していきます。

- 面接官の属性

- 集団面接or個人面接

- 面接時間

- 通過率

- 結果(が来る時期)

面接官の属性

二次面接に関しては、"30~40代くらいの現場の中堅社員や管理職"が担当することが多いです。

一次面接の面接官が「20~30代といった若手の現場社員」が一般的であるのに比べ、二次面接の面接官は年次・役職ともに一次面接よりも上がることは大半でしょう。

年次・役職が上がるからといって、何か面接に臨む姿勢を変える必要があるという訳ではありませんが、より緊張感のある雰囲気になる可能性は高いのではないでしょうか。

集団面接or個人面接

二次面接に関しては「こちらの面接形式であることが多い!」と一概に多いとは言えませんが、どちらかというと"個人面接"の方が多いようです。

また、集団面接の場合であるにしても、一次面接よりも一グループあたりの人数(就活生)が少ないことが多く、「面接官1,2人:就活生1~3人」程度が一般的です。

面接時間

二次面接は「20~50分」程度で行われることが多いです。

一次面接に関する記事で「一次面接の面接時間は30~60分程度」と紹介したのですが、二次面接の方が就活生の人数が減るため、一人あたりにかける時間は二次面接の方が長くなります。

二次面接に関しては、個人面接であれば「一人あたり20~30分程度」、集団面接であれば「一人あたり20分程度」が一般的となります。

通過率

もちろん企業によって異なりますが、おおよそ"30~40%程度"と言われています。

基本的に一次面接よりも通過率は上がりますが(通過する割合が多い)、二次面接は「一次面接を突破した優秀な就活生の中の30~40%」であるため、通過難易度に関しては「一次面接<二次面接」となることは間違いありません。

unistyleには、各社の内定者や選考通過者が寄稿したES・レポートが多数掲載されています。自身の志望企業の選考内容・選考倍率を確認したい方は、以下からレポートを確認していただければと思います。

結果(が来る時期)

おおよそ"3,4日以内"と言われています。

面接する人数が減るため、一次面接よりは比較的早めに結果が来ることが多いです。「1週間以内に連絡します」と伝えられた場合でも、選考通過者であれば3,4日以内には連絡が来る場合がほとんどです。

ただ、面接日から3,4日を過ぎたからといって選考に落ちたとは限りませんので、採用担当側から伝えられた期間内は待つのが望ましいでしょう。

二次面接で落ちる就活生の特徴

続いては「二次面接で落ちる就活生の特徴」を紹介します。

先ほどもお伝えした通り、二次面接は「選考を通過させる人を決めるための面接」という意味合いが強いです。

『【一次面接の対策とは?】質問・逆質問例・落ちる就活生の特徴を解説』の記事にて、一次面接で落ちる就活生の特徴は「(1)基礎的なコミュニケーション力が欠けている(2)服装や姿勢など、印象面が悪い(3)基本的なマナーを守れていない」の4点だと紹介しているのですが、二次面接では落ちる就活生の特徴が異なります。

一般的に「二次面接で落ちる就活生の特徴」として挙げられるものは、以下の5点です。

- エントリーシート(ES)の内容・一次面接の回答との一貫性がない

- 志望度が低い

- 入社後に活躍できる素養・能力を示すことができていない

- 社風とマッチしていない

エントリーシート(ES)の内容・一次面接の回答との一貫性がない

二次面接は、以前の選考(ESの内容・一次面接の回答)との一貫性を持った上で臨む必要があります。

稀に「二次面接からは選考難易度が上がると聞いたから、自分の魅力を最大限アピールするため、これまでとは全く異なる長所・ガクチカを話そう!」などと考える就活生がいますが、これはおそらく逆効果です。

面接官から見れば「これまでの資料(ESや一次面接)をもとに深堀りしようと思ったのに、全然違う話をするじゃないか…。」と感じてしまい、戸惑ってしまいます。

一言一句同じ内容を話す必要はありませんが、一貫性を持った回答は最低限心がけましょう。

志望度が低い

一次面接ではあまり評価対象とならない「志望度」ですが、二次面接以降は評価対象となってきます。

「○○業界の中でもなぜその企業なのか?入社後はどのようなことに取り組みたいのか?」など、志望動機を具体的に述べるようにしましょう。

また、志望度の高さには"業界理解・企業理解の深さ"も大きく関わってきます。

志望度の高さを示すには、業界・企業研究は必要不可欠となりますので、業界・企業研究を万全にした状態で二次面接に臨むように心がけるべきでしょう。

【新卒】就活の面接で聞かれる志望動機にどう答える?人事に刺さる伝え方とは

→「面接で志望動機を質問された際の伝え方」を解説した記事です。「どうすれば魅力的に志望動機を伝えられるか?」を悩んでいる方は、ぜひ確認してみてください。

入社後に活躍できる素養・能力を示すことができていない

二次面接まで来れば、あと2,3回の面接を通過すれば内定という状態になるため、面接官も「この就活生は入社後に本当に活躍してくれる人材なのか?」という観点で評価します。

企業側が欲している人材は「企業のことを好きな人材」ではなく、「入社後に活躍してくれる素養・能力があった上で企業のことを好きな人材」です。

企業の好きな部分・共感している部分だけを話しても評価はされませんので、自身のスペックをしっかりとアピールしましょう。

社風とマッチしていない

二次面接は「選考を通過させる人を決めるための面接」という意味合いが強いため、社風とマッチしているか否かは重要となります。

社風とのマッチ度に関しては、「就活生自身のモチベーションの源泉・価値観・人柄」などが構成要素になります。

無理やり「企業にマッチした人物像」を作り上げる必要もありませんが、「どのような社風・理念を持っている企業なのか」程度は面接前に認識しておきましょう。

まとめ

本記事では、"二次面接の特徴・対策(頻出質問・逆質問)"を紹介してきました。

ひとえに面接と言っても、一次面接・二次面接・最終面接ではそれぞれ違いがあります。そのため、「二次面接は二次面接なりの対策」が必要になります。

二次面接は、エントリーシート(ES)・webテスト・一次面接などの様々な選考をくぐり抜けた先にあるものであり、いよいよ「内定を出す人を判断するフェーズ」になります。

二次面接まで進むことができれば、内定まではもう一息です。

本記事を参考にし、二次面接の突破、そして志望企業の内定に向けて準備・対策を進めていただければと思います。

.png?1585203784)