シンクタンクとコンサルの違いとは?特徴・ビジネスモデルを解説

70,066 views

最終更新日:2024年11月07日

.png?1602128798)

【業界研究】シンクタンクとは?就活生が知っておきたい仕事内容から選考対策まで徹底解説

【業界研究】シンクタンクとは?仕事内容、ビジネスモデルの特徴など徹底解説

シンクタンクとコンサルの違いとは?特徴・ビジネスモデルを解説

【業界研究】シンクタンク大手企業一覧(民間系6社・政府系3社)まとめ

【最新版】国内シンクタンクの売上高・平均年収ランキングまとめ

【内定者ES付き】シンクタンクの自己PRの書き方を徹底解説|求める人材も紹介

【内定者ES付き】シンクタンクの志望動機の書き方を徹底解説|求める人材も紹介

皆さん経験があると思いますが、コンサルについて調べていると「コンサル・シンクタンク」でまとめられていたり、「シンクタンク系コンサルティングファーム」という分類があったりします。

シンクタンクはリサーチをしていて、コンサルティングは経営相談にのることをしている、というような大まかなイメージはあると思います。

ただ具体的にどのような違いがあるのかと聞かれると、明確に答えられる就活生は少ないと思います。

そこで本記事では、シンクタンクとコンサルの違いについて、それぞれの特徴・ビジネスモデルの違いをもとに解説していきたいと思います。

コンサルティングとシンクタンクの違いとは?「意味・定義」

コンサルティング(consulting)

ある特定分野において専門的知識と経験を有し,顧客の持込む問題に対して相談に応じたり,助言を提供したりすることを職業とする人をいう。

大別して経営コンサルタントと技術コンサルタントがあり,経営全般の問題あるいは技術に関しての相談,助言を行なっている。

出典:コトバンク

シンクタンク(thinktank)

さまざまな領域の専門家を集めた研究機関。社会開発や政策決定などの問題や経営戦略などについて,調査・分析を行い,問題解決や将来予測などの提言をする。

出典:コトバンク

定義によると、コンサルティングとシンクタンクはどちらも専門家集団であるようです。

しかし、コンサルティングはその専門性を活かし企業の相談に乗り、シンクタンクはその専門性を活かし研究を行う、という違いはあるようです。

どちらも専門家のビジネスですが、どうビジネスモデルが違うのか見ていきましょう。

コンサルティングとシンクタンクの違いとは?「ビジネスモデル」

それでは、コンサルティングファームとシンクタンクのビジネスモデルを解説していきます。

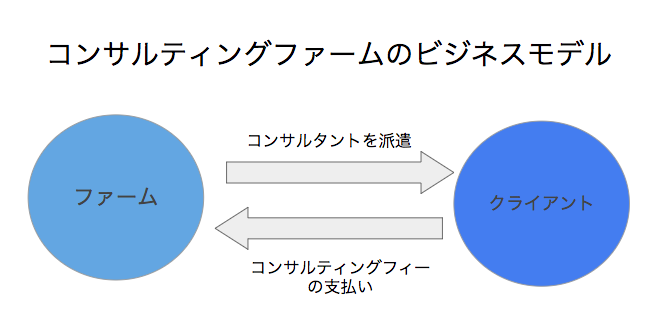

コンサルティングファームのビジネスモデル

下記に、コンサルティングファームのビジネスモデルの一例を図示していますので、ご確認ください。

コンサルティングファームは、企業課題の解決策を提供することで収益を得ているというイメージがあります。ですが、コンサルティングファームの商品は「人」です。

コンサルタントを提供することによるコンサルティングフィーで収益を得ています。フィーとは、ビジネスの世界で用いられる手数料を意味する言葉のことで、コンサルティングファームにおけるフィーは「人数×期間」で決まり、コンサルティングファームは人月商売であると言えます。

少し話は変わりますが、近年は実行(システム開発)フェーズまで支援するファームが増えてきました。そこには2つの背景があります。

まず1つ目に、人月商売とシステム開発の相性が良いということがあります。システム開発には人手と時間が必要です。そのため先ほどの式の人数と期間のどちらも増やすことができるため、収益を大幅に増やすことができます。

次に、顧客の需要が変化したということがあります。「戦略を書くだけじゃなくて、その書いた戦略を実現して欲しい」というクライアントからの要望が強くなっていると聞きます。そのため従来の戦略立案だけでなく、実際にクライアント先にコンサルタントを動員し、施策を実現するファームが増えています。

このような動向によって、人材が必要となり採用が増加しているようです。そちらに関しては、下記の記事に詳しく記述してありますので、ご参考にしてください。

実際にコンサルタントがクライアントのもとで提供している価値に関しては、unistyle上でも現役コンサルタントの記事がありますので、ご参考にしてください。

では続いて、シンクタンクのビジネスモデルを解説していきます。

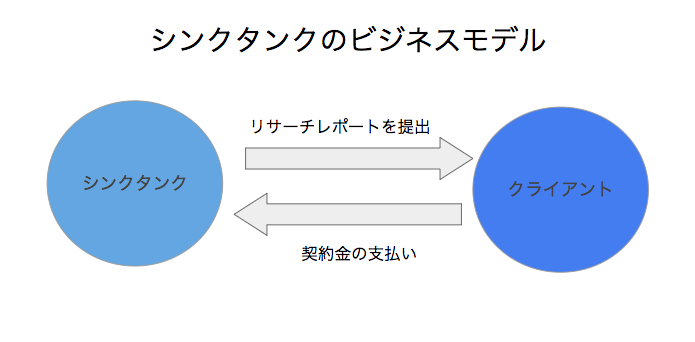

シンクタンクのビジネスモデル

シンクタンクでは公官庁が主なクライアントとなっています。

受注した案件のレポートを提出し、契約金を頂くというのがビジネスモデルです。案件受注までの流れを解説すると、まず公官庁から案件の公示があります。それに対して入札をし、一番安い金額を提示した企業が案件を受注するという流れになっています。

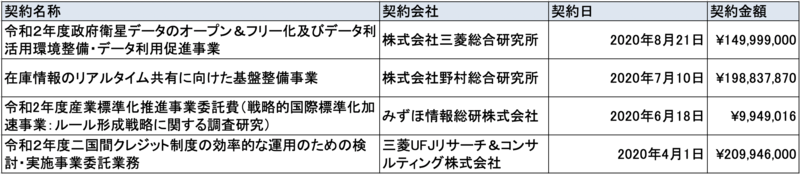

こちらは、経済産業省の委託業務の落札結果です。表にまとめてあるのは一部ですので、気になる方はURLからご確認ください。

※こちらの入札結果をご覧いただければ分かりますが、コンサルティングファームも公官庁の案件を受注しています。本記事では単純化するためにこの場合を除かせて頂きましたが、実際はファームも公官庁の案件を受注するケースがあることをご了承ください。

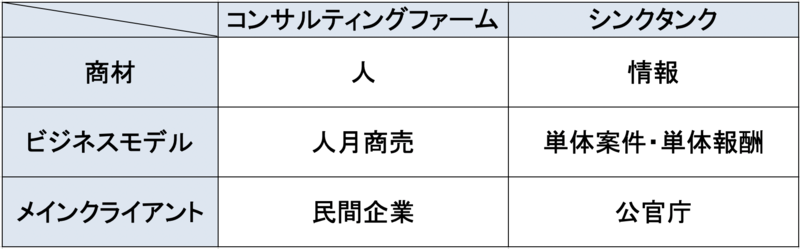

下記の表にコンサルティングファームとシンクタンクについて特徴をまとめたので、ご参考にしてください。

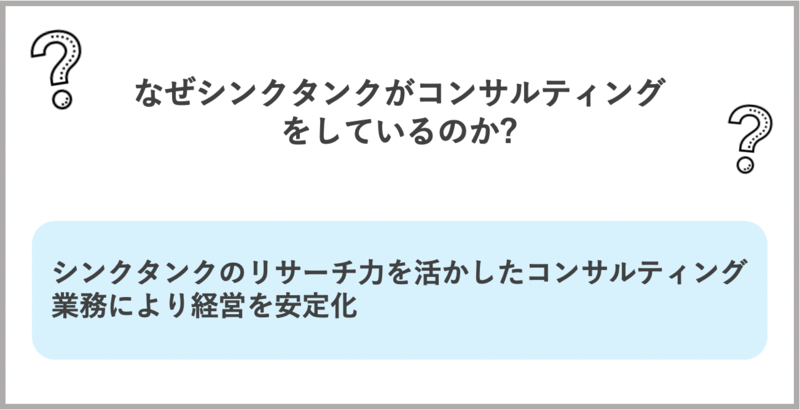

このようなビジネスモデルの違いがある中で、なぜシンクタンクがコンサルティングをするようになったのでしょうか?

なぜシンクタンクがコンサルティングをしているのか?

シンクタンク系コンサルティングファームという分類があるように、なぜシンクタンクがコンサルティングをするようになったのか、歴史を遡っていきましょう。

1970年頃、行政以外にも政策提言を行える機関が必要という社会需要があり、野村総研(1965年)や三菱総研(1970年)などのシンクタンクが発足しました。当時は今とは異なり民間企業をメインクライアントとしたシンクタンクでした。

しかし、石油危機やバブル崩壊を通じて、民間企業をクライアントとしたシンクタンクが低迷、公官庁への依存を強めました。

このようにシンクタンク業務が経済状況などの外部環境に大きく左右されるという問題があり、経営を安定化させるという狙いからシンクタンクのリサーチ力を活かしたコンサルティング業務にも手を入れるようになりました。

シンクタンク系コンサルティングファームが誕生するまでにはこのような経緯があったのです。

シンクタンク系コンサルティングファームの特徴

上記のような歴史を踏まえた上で、シンクタンク系のファームにはどのような特徴があるのか考えていきましょう。

先ほどの歴史から、シンクタンク業務のクライアントだった公官庁と強い繋がりがあること、シンクタンク業務で培った、リサーチ力を活かしたコンサルティングを行っていると考えることができるのではないでしょうか。

また現在シンクタンク系のファームは、金融・証券系のグループ会社がほとんど、かつIT部門に力を入れています。そのため金融系のシステム開発に強みがあると言えます。

つまりシンクタンク系コンサルティングファームには、

- 公官庁が主なクライアント

- リサーチ力を活かしたコンサルティング

- 金融系のシステム開発に強みがある

という3つの特徴があるとまとめられます。

シンクタンク系ファームに求められる素養

それでは、シンクタンク系ファームに求められる素養を考えてみましょう。

まず一般的なコンサルティングファームに求められる素質として、課題解決力・コミュニケーション能力、プロフェッショナリズム、リーダーシップなどが挙げられます。

基本的に、シンクタンク系ファームも同じ素質を求められると考えていいでしょう。

ただ先ほどの「リサーチ力を活かしたコンサルティング」という特徴から課題発見力が、コンサルティングからシステム開発まで行っているという特徴から人数の多いプロジェクトを統括するリーダーシップが、それぞれ特に求められていると言えるのではないでしょうか。

シンクタンク系コンサルティングファームに求められる素質を以下にまとめます。

・課題解決力

・コミュニケーション能力

・プロフェッショナリズム

・リーダーシップ

・課題発見力

・大規模プロジェクトを統括するリーダーシップ

ここでは、上記の資質をうまくアピールできているESを紹介したいと思います。

乗り越えた困難、挑戦したこと、大学での勉強(その1)(400文字以内)

【挑戦し成し遂げたこと】

ダスキンのミスタードーナツ事業の再建プラン作成です。

所属する学生団体の活動で3チーム対抗のビジネスコンペがあり、初めて自身がチームリーダーとして2ヶ月間プラン作成に取り組みました。

作成期間中は、メンバーのマネジメントに苦戦し不満を蓄積させたため、飲みに誘って本音を聞き出し改善策を練るなどメンバーとのコミュニケーションを密にとることで不満の解消に努めました。また論理的思考力や運営の仕方など自身の能力不足を痛感したため、書籍を読んでスキルを補い、経験者である団体のOBや上回生に助言を積極的に求めてPDCAを早く回すことを心がけました。

結果、最終発表では1位を獲得でき、招聘していたダスキンの商品開発部長にも「企画会議に持っていきたい」と話して頂きました。この経験で私はマネジメントとフィードバックを活かすことの重要性を学び、以後意識しています。

こちらは、野村総合研究所(NRI)に内定した就活生のエントリーシートです。

コミュニケーション能力やリーダシップの素質があるということを少し見るだけで読み取ることができるのではないでしょうか。

書かれているビジネスコンテストは再建プランの作成がテーマのようですので、課題を発見・解決する手段を考えるという実際のコンサルに近い内容だと考えられます。

その内容で高い評価を頂いているため、課題発見力・課題解決力の素質もあるということを読み取ることができます。

このように、シンクタンク系コンサルティングファームに求められる資質を、ESでアピールできると良いでしょう。

今回は、シンクタンク系コンサルティングファームで一括りにしましたが、その中のファームによってどのような人材を求めているかは異なります。ですので業界分析だけでなく、一つひとつの企業分析もしっかりするようにしましょう。

コンサル業界の情報収集に役立つ!就活生向けLINEオープンチャットを紹介

unistyleでは業界別の就活用LINEオープンチャットを運営しており、数多くの就活生が匿名で就活に関する情報交換をしています。

実際にコンサル業界志望者向けのグループでも、各社の選考に関するトークが活発に交わされています。

下記の画像をクリックすることで参加用ページに飛び、ニックネームとプロフィール画像を登録するだけで参加することができますので、興味のある方はぜひご参加ください。

シンクタンクの関連記事一覧

本記事では、コンサルティングファームとシンクタンクの違いを紐解いていきました。

コンサルティングファームでは民間企業をメインクライアントとし、解決策を提示する「人」を商材としています。また、シンクタンクでは官公庁をメインクライアントとし、受注した案件を調査した際の「情報」を商材としています。

それゆえ、コンサルティング業界においては課題解決力やコミュニケーション能力、リーダーシップが求められ、特にシンクタンク系では課題発見力等も求められることと思います。

最初にも述べましたが、コンサルティングファームとシンクタンクの違いや、コンサルティング業界内での分類ごとの特徴を、明確に述べることができる就活生は少ないように感じます。もし、コンサルティング業界を志望するなら、分類ごとの違いや特徴は理解した上で、どのファームが向いているか考えていく必要があります。

本記事がコンサル・シンクタンク業界の理解の一助となれば幸いです。

【コンサル業界志望動機 10選】内定者回答をもとにES・面接での伝え方と例文を紹介

【業界研究|コンサルティング】コンサルティング業界とは何かから選考対策までを解説

【業界研究】シンクタンクとは?就活生が知っておきたい仕事内容から選考対策まで徹底解説

【業界研究】シンクタンクとは?仕事内容、ビジネスモデルの特徴など徹底解説

シンクタンクとコンサルの違いとは?特徴・ビジネスモデルを解説

【業界研究】シンクタンク大手企業一覧(民間系6社・政府系3社)まとめ

【最新版】国内シンクタンクの売上高・平均年収ランキングまとめ

【内定者ES付き】シンクタンクの自己PRの書き方を徹底解説|求める人材も紹介

【内定者ES付き】シンクタンクの志望動機の書き方を徹底解説|求める人材も紹介

1.【業界研究】外資コンサルの仕組み・大手企業ランキング・選考対策まで一挙大公開!

2.【業界研究|コンサルティング】コンサルティングとは?から選考対策までを徹底解説

3.【業界研究】外資コンサル大手企業一覧まとめ

4.【業界研究】外資コンサルの年収ランキングを大公開!