上場企業のメリットとは?時価総額ランキングや有名企業一覧など解説

46,386 views

最終更新日:2024年10月21日

就活生の皆さんは「東証一部上場企業」や「東証プライム市場」といった言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。

実際に「とりあえず東証一部上場企業、プライム市場の企業に行ければ安心でしょ」という考えで上場企業を軸に就職先の企業を選ぶ就活生も少なくないかと思います。

しかし上場企業とは何なのかを完璧に理解している就活生は多くないと思われます。

そこで本記事では、そもそも上場とは何なのか、上場するメリットやデメリットなどを解説します。記事の後半では上場企業の時価総額ランキングや非上場の有名企業一覧も紹介します。

上場とは

まず上場とはどのようなものなのかを解説します。

上場とは日本取引所グループの定める審査基準を通過し、証券取引所で自社の株式を売買できるようにすることです。

株式会社が事業を興すための資金集めとして発行するものが株式です。株主は株式と引き換えに資金を提供することで、会社が利益を上げたときに利益の一部を配当金として受け取ることができます。こうした株式の売買を行っている場所を証券取引所といいます。

企業が上場するためには、株式の取引をしても良い信頼のおける会社であると証券会社に認めてもらう必要があり、厳しい審査基準をクリアしなければなりません。

日本には証券取引所がいくつかありますが、本記事では東京証券取引所(以下:東証)の上場区分や上場企業について解説します。

東証の上場区分と上場する条件とは

上記では上場とはどのようなものか解説しました。次に東証の上場区分と上場するための条件を解説します。

以前まで東証の上場区分は「東証一部」「東証二部」「マザーズ」「ジャスダック(JASDAQ)」となっていましたが、2022年の4月に上場区分が再編され以下の3つの上場区分となりました。

- 東証の上場区分(1)プライム市場

- 東証の上場区分(2)スタンダード市場

- 東証の上場区分(3)グロース市場

ここからは上記の3つの市場について特徴や上場するための条件を解説します。

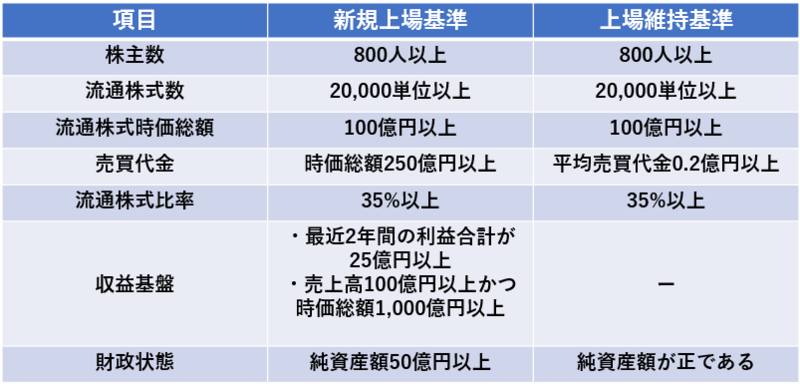

プライム市場

プライム市場は東証が運営する市場の中で最上位に位置しており、再編前の東証一部市場に相当します。

プライム市場は信託銀行や信用金庫など機関投資家の投資対象となりうる規模の時価総額や流動性があり、公正な企業経営を行うための高水準な仕組みが整っている企業が多いです。

また投資家との持続的なコミュニケーションを重視し、持続的な成長、中長期的な企業価値の向上に努める企業向けの市場となっています。

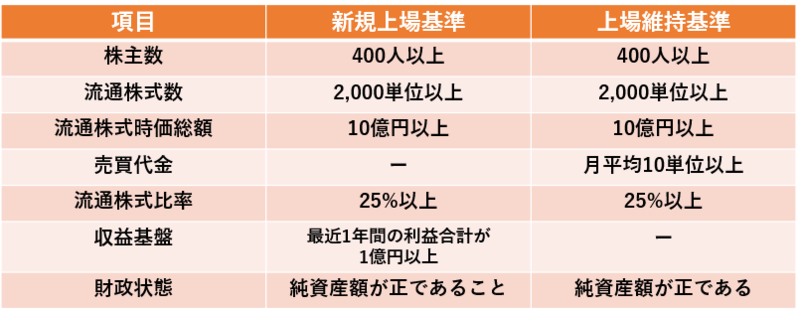

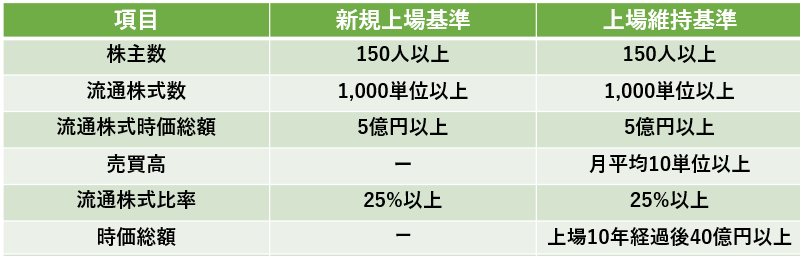

プライム市場に上場する条件は以下のようになっています。

スタンダード市場

次にスタンダード市場を解説します。

スタンダード市場は再編前の東証一部、東証二部、更にはジャスダック(JASDAQ)を集約したものという位置づけに当たります。

投資家が取引できるような一定の時価総額や一般的な流動性を持ち、上場企業として最低限の公開性、仕組みがある企業が多く上場しています。

経営方針などの観点から自社に最適な市場区分であると判断し、プライム市場ではなくあえてスタンダード市場を選択するケースもあります。また反対に、再編時にプライム市場の要件を満たせずスタンダード市場となった企業もありました。

スタンダード市場に上場する条件は以下のようになっています。

グロース市場

上場区分の最後はグロース市場です。グロース市場は再編前の東証マザーズとジャスダック(JASDAQ)を集約した位置づけに当たります。

グロース市場は高い成長可能性が期待される市場で、ベンチャー企業や創業から間もない企業が対象となることが多いです。

プライム市場やスタンダード市場と事業実績を比較すると、リスクの高い企業が多いため上場後は事業計画と進捗の適時、適切な開示が求められます。

グロース市場への上場の条件は以下のようになっています。

企業が上場するメリットとは

ここまでで上場とは何なのか、また上場の区分が理解できたかと思います。ここからは企業が上場するメリットを解説します。

就職活動を進めるうえで漠然と上場企業に就職したいと考えている就活生も多いのではないでしょうか。納得のいく就職活動にできるよう、本記事を参考に上場企業のメリットを押さえてみてください。

本記事では上場企業のメリットとして以下の3つを紹介します。

- 上場企業のメリット(1)ネームバリュー・社会的信用が高まる

- 上場企業のメリット(2)資金調達・人材の確保が容易になる

- 上場企業のメリット(3)健全な経営体制になる

ネームバリュー・社会的信用が高まる

企業が上場するメリット1つ目は「ネームバリュー・社会的信用が高まる」ことです。

総務省によると2021年時点での日本の企業数は約367万4千社となっており、その中で上場している企業は3869社と限られていることが分かります。(2022年12月29日時点)

そのため一定の基準を持たし上場企業となると知名度やネームバリューは向上すると考えられます。

また各市場に上場することでそれだけの時価総額があることを証明でき社会的信用も高まるでしょう。

資金調達・人材の確保が容易になる

上場することで企業は市場から様々な形で資金調達ができるようになります。

更に上場することで社会的な信頼も高まるため銀行や投資家からの融資も比較的受けやすくなると考えられるでしょう。

また就活生にとって上場しているかどうかは就職先を決める重要なポイントになることも多いと考えられます。知名度が上がればそれだけ就職希望者が増える可能性も高まるため優秀な人材を確保しやすくなるのではないでしょうか。

健全な経営体制になる

企業が上場するメリット3つ目は「健全な経営体制になる」です

企業は上場する過程で法令順守や内部統制、コーポレート・ガバナンスといったリスク面を考慮して不正を防ぐ仕組みなど、健全な経営体制を築くことが求められます。

また上場後も情報開示をすることを前提に社内のコンプライアンスなどを統制しないといけないため健全な経営体制を継続する必要があります。

企業が上場するデメリットとは

ここまでで上場企業のメリットは押さえられたと思います。

しかし上場企業にはメリットばかりあるわけではなくデメリットも存在します。闇雲に上場企業を志望するのではなく、企業が上場する際のデメリットも押さえ納得できる就職先を見つけられるようにしましょう。

本記事では上場企業のデメリットとして以下の3つを解説します。

- 上場企業のデメリット(1)上場するためのコストがかかる

- 上場企業のデメリット(2)経営の自由度が低下する

- 上場企業のデメリット(3)買収のリスクが高まる

上場するためのコストがかかる

上場企業のデメリットとして上場するためのコストがかかることが挙げられます。

資金が必要となるのはもちろんですが、人的コストや時間的なコストもかかります。

具体的には監査法人などへの監査報酬や上場するための人員の確保、コンサルティングを雇う場合はコンサルティングへの報酬も必要となります。

上記は必要となるコストの一部であり、上場後も年間上場料など上場を継続するためのコストや、そもそも上場するために3年ほどの期間を要するなど時間的コストもかかるためデメリットと考えられるでしょう。

経営の自由度が低下する

経営の自由度が低下することも上場企業のデメリットの一つです。

上場することによって多数の株主と関わりを持つようになります。株主の多くは配当や株式売却の利益を重要視しているため、株主も納得がいく形で利益を維持しなければなりません。

また株主総会などでは株主からの意見を受ける場合もあり、上場以前のように企業の経営者だけで経営方針などを判断することは難しくなります。

買収のリスクが高まる

上場企業のデメリット3つ目は「買収のリスクが高まる」ことです。

上場すると不特定多数の投資家が自由に企業の株式を買うことができます。そのため個人投資家のみならず競合他社からの買占めに注意する必要があります。

株式は過半数を買い占められると経営権が奪われてしまいます。そのため敵対的買収など唐突に買収を仕掛けられた際には、経営陣が既存株主の株式を買い取るなどして防衛策を講じる必要があり予期せぬコストがかかることもあります。

企業の評価に直結?上場企業の時価総額ランキング

ここまでで上場とは何なのか、上場企業のメリットやデメリットを理解できたかと思います。

ここでは上場企業の時価総額ランキングを紹介します。

時価総額は企業の価値や規模を表す際の指標で、業績のみならず将来への期待も含まれた数値になっています。上場企業の中でもどのような企業が特に評価されているのかを押さえ就職先を決める際の参考にしてみてください。

上場企業の時価総額ランキングTOP10は以下の通りです。

上場企業の時価総額ランキング

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

日本電信電話(NTT)の企業研究ページはこちら

ソニーグループの企業研究ページはこちら

キーエンスの企業研究ページはこちら

三菱UFJフィナンシャル・グループの企業研究ページはこちら

ソフトバンクの企業研究ページはこちら

KDDIの企業研究ページはこちら

ファーストリテイリングの企業研究ページはこちら

第一三共の企業研究ページはこちら

リクルートの企業研究ページはこちら

あの有名企業も!?非上場の大手企業一覧を紹介

本記事では主に上場企業について解説してきました。企業は上場することで社会的信頼が高まるなどのメリットがあり、実際に就活生の皆さんが聞いたことのある企業の多くは上場していると考えられます。

しかし上場企業にもいくつかのデメリットはあるため様々な理由からあえて上場していない企業も存在します。

そこでここでは非上場の大手企業一覧を紹介します。

非上場の大手企業一覧

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

最後に

本記事では上場とはどのようなものなのか、上場企業のメリットやデメリット、時価総額ランキングなどを解説しました。

上場は時価総額などの条件をクリアしている企業であるというステータスになっていますが、あくまで1つの指標にすぎません。

就職活動においては上場企業だけを企業選びの軸にするのではなく、自分がやりたいこと、どういう環境で仕事をしたいのかを考えることが重要です。

企業選びの際には「上場企業だから選んだ」ではなく「これがやりたいからこの企業を選んだ」と言えるようになりましょう。

企業選びの軸の決め方を詳しく知りたい方は以下の関連記事をご覧ください。