21卒は就活氷河期になるかも?経済学部がガチで調べてみました。

12,600 views

最終更新日:2022年03月29日

aaa.png?1572597471)

こんにちは。就活中の慶應生です。最近、経済学を勉強していて景気循環があることを知りました。景気循環は一定のサイクルで回っており、そろそろ不況が来るかもしれないという予想が立っているらしいと聞きました。

そこで、景気が悪くなってしまうと新卒の採用状況にも影響してくるのではないかと不安になり、本当にそうなってしまうのか調べてみました。

結論から言うと、21卒の就活市場が悪化するかもしれません。就活市場が悪化する理由は、日本経済が不況になる可能性があるからです。

”どこに申し込んでも、選考が進まない、通らない・・・”と何社出しても最終面接まで行きつかず、内定が取りにくくなる時代が再び来るかもしれません。

不況になった場合、採用人数ってどうなるの?どれくらい危機的状況なの?本当に不況が来るの?今から対策できることって何?など21卒の皆さんが疑問になることを考察し、解決していきたいと思います。

不況になると新卒採用ってなぜ減るの?

皆さんに質問です。不況になると就活の状況がどのように変わると思いますか?

21卒の皆さんならば、なんとなく不況が来たら企業の採用人数も少なくなるのは感覚でもわかるのではないでしょうか?

少し考えてぱっと答えが出た人も、感覚では分かるけど詳しくは説明できない、と様々だと思います。

不況が来ると就活の状況がどうなるのか、詳しく説明していきたいと思います。まず、景気が悪化すると企業の業績が下がり利益が減ります。

そして、企業は赤字になるのを防ぐために、企業は余分なコストを削減し始めます。企業の経費の中でも大きく占めるのが人件費です。人件費を削減すると、新卒採用も縮小することになります。

実際に、上のグラフを見ていきましょう。

水色が求人総数です。直近一番大きな金融危機であるリーマンショックは2008年に起こりました。その後の2009年をピークに2014年まで、明らかに求人総数は減少していることが分かります。

このように、景気が悪くなると求人数も減り、新卒の採用人数も減ることが考えられます。

リーマンショック時の就活

では、世の中の景気が悪くなると、どのような状況になるのでしょうか。先ほど出てきた

リーマンショックを例に用いて解説していきたいと思います。

リーマンショックとは

皆さんは、リーマンショックをご存じでしょうか?

私たちが小学生の時にあった出来事です。”一回は聞いたことがある”という人も多いのではないでしょうか。

リーマンショックとは、2008年9月に起こり、アメリカのリーマン・ブラザーズが倒産したことによって引き起こされた、世界的金融危機のことです。

アメリカで起こった不況の影響は、日本にも到来しました。そして、日本経済は不況になり、就職活動にもマイナス影響をもたらしました。

私たちはまだ小学生だったこともあり、不況の影響は感じることが少なかったと思います。しかし、当時の日本経済はかなり低迷した時期でした。この低迷は給与のボーナスにも影響し、大幅にカットされていたようです。

自分が在籍していた企業では、リーマンショック以降賞与が3年間カットされていた。

元アメリカ大統領のバラク・オバマさんもリーマンショックの出来事をかなり深刻に捉えていたようです。2008年9月以降世界経済に大きな悪影響を及ぼしたことが分かります。

「1929年の)大恐慌以来、最も深刻な金融危機だ」

引用:2008年9月15日 リーマンが破綻 破産法適用申請

リーマンショック以降、日本の就職活動も難しくなりました。

実際に、企業の経営も悪化し、内定が決まっていたのにも関わらず、内定取り消しを受けた学生も多くいたようです。 2008年度では2000人を超える就活生が内定取り消しになってしまいました。

就活における言葉の定義

ここで、リーマンショックの時の就活状況を理解する前に、言葉の定義を理解していきましょう。

皆さんは就活市場での、売り手市場と買い手市場の定義は説明できるでしょうか?最近はよく、”売り手市場”という言葉をよく耳にすることが多いです。今一度、その意味を理解し、整理しておきましょう。

引用:就職売り手市場、買い手市場

最近よく言われている売り手市場は、「就職したい学生にとって優位な状況」です。一方で、リーマンショックの時の買い手市場は、「就職したい学生にとって不利な状況」なのです。

また、景気と就活の関係をよく表している指標の一つに有効求人倍率というものがあります。こちらの言葉も今一度確認してみましょう。

有効求人倍率は、求職者1人に対して、何人分の求人があったかを示すもので、求職者数よりも 求人数が多いとき=人手が不足しているときは、有効求人倍率が1を上回り、逆のとき=就職難のときは1を下回ります。有効求人数は、公共職業安定所を通じた求人・求職情報を利用するため、求人情報誌や転職情報サイトなどの求人情報は含まれていません。

引用: 有効求人倍率とは?

雇用状況から景気を知るための統計資料の一つということは、有効求人倍率が下がっていれば、景気も下がっているということです。

一方で、有効求人倍率が上がっていれば、景気は上がっています。つまり、景気と有効求人倍率には正の相関があります。

- 【本記事上の定義】

・売り手市場…就職したい学生にとって優位な状況

・買い手市場…就職したい学生にとって不利な状況

・有効求人倍率…景気を知るための統計資料の一つ

リーマンショック時の就活状況

言葉の定義を理解したと思うので次に、リーマンショック時の就活状況を見てみましょう。

リーマンショック時の就活は、買い手市場でした。先ほども定義を見たように、買い手市場は「就職したい学生にとって不利な状況」です。

実際に、内定取り消しがかなりあった時代の就活市場は、学生にとって厳しいものでした。

売り手市場だった頃とは一転し、「御社が第一志望です」と言う学生が増えたり、数十社応募しても、面接でほぼ落とされる、内定一社取れれば良い方という状況が続きました。

就職活動がかなり困難を極めていたようで、卒業を取り消して留年扱いにする措置を取る大学まで現れたこともあったそうです。

売り手市場時代に生きる現役就活生からしたらイメージしにくいかと思いますが、当時は一人の応募企業が100~200社というのもザラであり、どんなに選考対策を行い数を追っていっても、なかなか実を結ばないという非常にシビアな就活風景でした。

引用: 不景気は就活に響く? 就活生はどう動くべきか

確かに、私たちはまだ売り手市場と言われている就活生で、イメージしにくいと思います。

しかし、買い手市場になるとかなりの数の企業に応募しないといけない状況になります。応募企業が多くなると、企業研究の量やOB訪問も必然的に増えていくでしょう。

数値的には、2009年の有効求人倍率は2.14倍と2008年と変わらなかったのですが、リーマンショックが起こった翌年の2010年には、大幅に有効求人倍率が1.62倍に下がっています。

そして、2011年から2014年にかけて有効求人倍率は低迷を続けていました。先ほども、景気と有効求人倍率の関係性を見たように、不況になると、その後数年間は有効求人倍率は低迷し続けることが分かります。

このような買い手市場になった場合も想定して、今後の就活を進めていきましょう。

本当に不況が来るのか?

リーマンショック後、就職活動を行った世代はかなり過酷な状況を強いられたことが分かりました。次に、不況が来るのか調べてみました。

リーマンショック後、就職活動を行った世代はかなり過酷な状況を強いられたことが分かりました。次に、不況が来るのか調べてみました。

結論から言うと、不況が来るかもしれません。その理由を述べていきたいと思います。

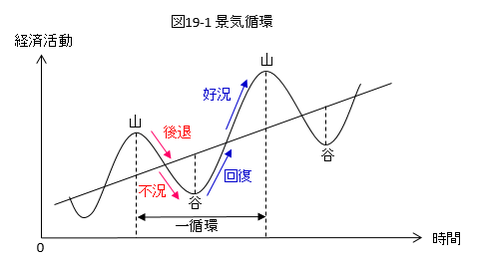

景気循環

皆さんは「景気循環」という言葉を知っているでしょうか?今後、不況が起こる可能性を調べていったときにこのワードは知っておいてもいいと思いました。

景気は就職活動にも影響を及ぼすものなので、ある程度の知識を持っておいてもいいかもしれません。一度、図も含めて理解していきましょう。

資本主義経済の経済活動は、図表19-1のように時間を通じて上下変動をすることが実証されており、この変動を規則的な循環運動として捉えたものを景気循環とよぶ。

景気の山から山まで(または谷から谷まで)を一循環(一周期) とよび、景気 の山から経済活動が低下し始めた状態を後退、後退が進み谷に至るまでを不況、景気の谷から経済活動が上昇し始めた状態を回復、回復が進み山に至るまでを好況という。

引用:第19章 経済変動

図からも分かるように、景気は循環していて、一定のサイクルであることが分かります。景気が後退していき、不況になり、回復し、好況に戻っていきます。

今の景気の状況を知ることも、世の中を知る上で大切かもしれませんが、大きな文脈で見ることも一つの手だと思います。

では次に、今までにどのような景気循環の流れがあったのか見ていきたいと思います。

信用危機の再来に警戒感が強まっている。2018年はリーマンショックから数えて10年の信用サイクルの節目に当たるからだ。

リーマンショックのような金融危機は好景気の下で信用供与が膨張していたところで、何らかのきっかけで債務不履行が発生し、リスクを減らすための資金回収に個々の投資家が走る結果、資金不足による倒産が連鎖して起こる。1987年に起きたブラックマンデーに始まり、1997年のアジア通貨危機、2008年のリーマンショックとほぼ10年の周期で金融危機が発生してきた。

引用:リーマンショック10年、危機は再び来るのか

1987年のブラックマンデー➡1997年アジア通貨危機➡2008年リーマンショックと約10年ごとの景気循環があることが分かります。

上記の引用でも提示されていますが、2008年のリーマンショックから10年ほど過ぎ、もうそろそろ不況、金融危機が来るのではないかという予測は立てられます。

もしかすると、今年か来年あたりにリーマンショックのような状況になるかもしれません。

また、次のように景気について予測しているものもあります。

Bridgewater AssociatesのRay Dalio氏が、

現在を「景気サイクルの終わりから1-2年前」の時点と明言した。

〔中略〕

同氏はサブプライム/リーマン危機を的確に言い当てた1人としても有名だ。

引用:レイ・ダリオ:景気サイクル終盤で起こること

この証言は、2018年だったので、2019~2020年にかけて不況が来るかもしれないということを言っています。このレイ・ダリオさんはリーマンショックの予想を当てた方でもあるので、この証言はかなり有力であることが分かります。

調べていく中で、そろそろ不況が来るのではないかと予想が多くありました。就活にも関わってくることなので、今後の景気の動向が気になる一方です。

求める人材像が変わる

![「人材ビジネスを支えるキャリアアドバイザー」の写真[モデル:朽木誠一郎 さとうゆい]](https://www.pakutaso.com/shared/img/thumb/PASONA_8_TP_V.jpg)

ここまで読んでくださった21卒のあなたは、「もしリーマンショックのような危機的な状況になるのならば、何を対策していけばいいのか?」と思うでしょう。

その答えは、これからの時代において求められる人材になることです。

では、皆さんはこれからの時代において求められる人材とはなんだと思いますか?論理的に考えることができる左脳型の人材でしょうか?それとも、共感ができ全体を把握できる右脳型の人材でしょうか?

答えは、半分正解で、半分間違っています。

つまり、右脳と左脳思考のどちらもバランスの取れた人材が今後求められる人材になります。確かに、論理的な思考が求められるのは正解です。しかし、それだけでは今後求められる人材にはなれません。

今や、事務作業や簡単な処理はAIやコンピューターに代替されてきている時代になっています。そのように時代が変わってきているということは、「求められる人材」も変わってくるのではないでしょうか?

「これから求められる人材」を考えるポイントについてヒントになる本を紹介したいと思います。社会評論やビジネス関連の書籍を多く執筆しているダニエル・ピンク氏の著書『ハイコンセプト「新しいこと」を考え出す人の時代』です。

過去150年ほどの大きな流れを見てみると、大量生産の工場で働く強靭な肉体と精神を持ち合わせた労働者たちの「工業の時代」から、論理的で分析思考の得意な左脳型であるナレッジワーカーたちの「情報の時代」になりました。

ナレッジワーカーの言葉の意味は以下の通りです。

ナレッジワーカーとは、ナレッジ(知識)とワーカー(労働者)を組み合わせた造語です。企業に対して、知識による新たな付加価値を生み出す労働者、「知識労働者」のことを指します。

肉体労働やモノづくりのための単純労働に対する概念で、形のない知的生産物を生み出す労働者と定義されています。

20世紀に活躍した社会学者・経済学者として知られるピーター・ドラッカーが、1960年の著書『新しい現実』の中で提唱しました。

引用:「ナレッジワーカー」とは?仕事内容や求められる能力、育成事例

ナレッジワーカーがこれまでの時代を牽引してきたのは間違いない事実です。しかし、これからの時代は大きく分けて三つの要因によって知識労働者であるナレッジワーカーのような左脳型人間は活躍が難しくなってくると言われています。

①先進国の生活が豊かになった

②より低賃金なアジアに仕事を委託できるようになった

③AIやロボットなどのテクノロジーの発展により、仕事が代替されるようになった。

上記の世界の動向を踏まえれば、左脳型の思考をしているだけでは今後の求められる人材に合わなくなってしまいます。

もちろん、「左脳型の思考が必要ない」ということではないということです。左脳型の思考も必要であるという前提で右脳思考も大事になってくるのです。

また、「今後求められる人材像」について、リクルートワークス研究所副所長の中尾隆一郎氏は下記のように述べています。

【2つのタイプ】

・広範な知識と経験に基づく調整力にたけたゼネラリスト以上に、社内外のさまざまな人々を結び付けて収益を生み出す力を有しているのがプロデューサー

・限られた職域で定型的な業務に注力するスペシャリストよりも、さらに専門性が高くしごとに必要なテクノロジーを使いこなすことができるのがテクノロジスト

引用:日本企業が求める人材像、2030年にはこの2タイプに!?

特に前半部分の「社内外のさまざまな人々を結び付けて収益を生み出す力を有しているのがプロデューサー」は、これから特に大事になってくるものです。

先ほども紹介した、「ハイ・コンセプト「新しいこと」を考え出す人の時代」でも、”個別よりも『全体の調和(シンフォニー)』”が求められると述べています。ダニエル・ピンク氏は、この「調和(シンフォニー)」を次のように定義しています。

今日、最も重視されるのは、分析力ではなく総活力、つまり全体像を描き、バラバラなものをつなぎ合わせて印象的で新しい全体観を築き上げる能力である。

〔中略〕

たとえば、パターンを認識すること、境界を外して考え、隠された関連性を見つけ出すこと、イマジネーションを大胆に飛躍させることなどだ。

引用:ハイ・コンセプト「新しいこと」を考え出す人の時代

情報に簡単にアクセスできる時代になり、とても便利な時代になったと思っている人は多くいるでしょう。

その一方で情報過多により、選択肢が無限にある今日では「全体的に捉える能力、バラバラの断片をつなぎ合わせる能力、統合する能力」がより一層求められるようになっています。言い換えると、右脳の重要性が高まっているということです。

まとめると、今後は右脳と左脳の両方を持ち合わせた人材が求められます。当然ながら右脳はすぐに鍛えられるものではありません。

本章で伝えたかった内容としては、「自分は高学歴だから内定がもらえるだろう。」と楽観視せずに、不況に備えて、今からできる就活対策を粛々と進めることが何よりも大切だということです。

【大前研一さんのお薦めの書籍】

参考:

成功ルールが変わる!―「カラオケ資本主義」を越えて

ネクスト・マーケット 「貧困層」を「顧客」に変える次世代ビジネス戦略 (ウォートン経営戦略シリーズ)

就活生はどう向き合っていくか

本記事を読んで、21卒のみなさんはどう感じましたか?

本記事を読んで、21卒のみなさんはどう感じましたか?

仮に、金融危機が起こってしまった場合、就活市場に大きく影響を及ぼしていきます。リーマンショックの二の舞にならぬよう、就活の対策はぬかりなくやっていきましょう。また時代が変化していくと、これから求められる人材の流れも変わってきます。これらのことを頭の片隅に入れながら、21卒の皆さんは就活の対策をしていきましょう。

就活は、自己分析、ES、グループディスカッション、面接など対策するべきことはたくさんあります。「売り手市場」という言葉に踊らされずに今からできること、「本選考に向けて早めの対策」をしっかりしていきましょう。油断は大敵です。

また、unistyleには就活の対策記事がたくさんあります。ぜひたくさん活用して、納得した就活にしていきましょう。また以下の参考記事が、今の就活の状況を見つめ直す機会になれば幸いです。

自己分析

簡単にできる自己分析のやり方8選!-やり方別のメリット・デメリットをunistyleが独自調査-

業界研究

【最新版】業界研究のやり方やポイントをわかりやすく徹底解説

企業研究のやり方を徹底解説-新卒就活を効率的に進めるためのコツとは?-

OB訪問

OB訪問やり方大全!OB訪問の目的から時期・質問内容まで徹底解説

【ワンランク上のOB訪問】仮説に基づいた質問作成術39選

志望動機

【例文6選】エントリーシート(ES)の志望動機の書き方!独自調査を基に人気業界ごとに解説

企業選び

【企業選びの軸一覧】内定者ES例文50選と軸の定め方を紹介

面接

面接における10の心構え

【ガクチカ】面接で必ず聞かれる10の質問と適切な答え方

【自己PR】面接で必ず聞かれる9の質問と回答ポイントを解説

志望動機の面接頻出質問14選!各質問の出題意図を踏まえた回答対策