総合商社の窓際族ウインドウズ2000の哀愁

40,208 views

最終更新日:2023年10月27日

Unistyle株式会社の樋口です。

窓際族には誰しもなりたくないものですし、入社する前から窓際族のことを考えることも少ないでしょう。一方で終身雇用を採用している日系大企業では、仕事ができないからといって簡単に首にすることはできず、だいぶ是正はされたもののずるずると雇用が続いているケースもいまだに存在しています。

今回は業績好調な総合商社における窓際族とはどんなものなのか人から聞いた話を中心にご紹介します。

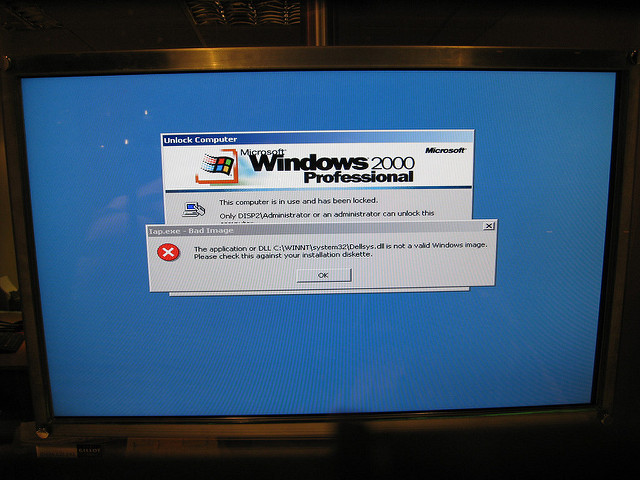

総合商社の窓際族「ウインドウズ2000」とは

ウインドウズ2000は2000年にリリースされたWindowsのOSです。その後、XPやVISTA、7、8と続き、現在では10と続き、ウインドウズ2000ははるか昔のOSとなってしまいました。総合商社の窓際族の人は一部ではウインドウズ2000と呼ばれているそうです。理由は①ウインドウズ2000のように前時代の仕事ができない人材であること、②それでも年功序列効果で年収2000万円近くもらっていることの二つがあるようです。

総合商社ではトレードから事業投資に大きく業務が変わる中で仕事に求められるものも、大きく変わりました。これまではいくらで買っていくらで売るかを中心に仕事をしていたのが、PL、BSを読み解き会計と事業投資を武器に商売をしていく必要がでてきました。某総合商社においてはPL、BSなどの会計の概念が曖昧な40代〜50代の社員の人もいるようです。そんな前時代的な働き方をウインドウズの古いOSにかけて、またそれにもかかわらず2000万円近い年収をもらっていることを揶揄してウインドウズ2000と呼んでいるとのことです。

ラインに乗れなかった商社マンの末路

出世街道を進むことをラインに乗るという言い方をするのは総合商社だけではないと思います。社長や役員などのお気に入りになり、上司の力で引き上げてもらい、引き上げてもらった人にもお気に入りの人がおり、その人を出世させることが、一連のラインのように続くことからつけられたものだと思われます。

ラインに乗った人はトントン拍子で出世をしていき、同期の中でも一番に課長になり、部長になり、役員になっていきます。一方でラインに乗れなかった人は、子会社の役員として出向させられたり、海外会社の空いたポストにあてられたりします。最後は子会社に出向したまま転籍させてもらえれば御の字といった感じでしょうか。中には40代の早い段階でラインからあきらかに外れてしまい、本社の中でもポストがなく、同期には役職があるにもかかわらず、特命チームの一員としてそれっぽいけれども重要ではない任務につかされてしまうこともあるようです。

誇りを持ち続けられる仕事をするのが大事かもしれない

メガバンクに就職して出世街道を歩むものの、最後の最後に役員になれず、失意のまま子会社の役員としてサラリーマン生活を終える行員を主人公にした「終わった人」という小説があります。

この小説で、主人公の行員が引退後に「誇りを持ち続けられる仕事をすべき」と語る一節があります。肩書きや周囲からどう見られるかということばかり気になってしまいがちですが、それを追求した先にその道から外れてしまうと何が残るのかわからなくなってしまう、そんな主人公の気持ちが伝わってくる一節です。

最後に

もちろん入社前から、窓際族のことなど考えないでしょうし、夢と希望を持ちながら入社すべきだと思います。一方で多くの人が思い描くエリートとしての人生や競争に勝ち続けて周囲から認められる人生を歩み続けることができる人は多くありません。就職活動においても、自分が仕事に何を求めているのか、周囲の評価に頼らず誇りを持てる仕事とは何か考えることは、就職ランキングを気にするよりもよほど有意義なことだと思います。ぜひ一度自分の内面と向き合いながら、周囲の評価ではなく自分が誇りや自信を持つにはどうすればよいのか考えていただければと思います。

photo by Kai Hendry