銀行員の「転職」に見る、日系大企業の栄枯盛衰 ―ブラック・スワンを忘れるな―

23,792 views

最終更新日:2023年10月30日

新卒就活中の皆さんは、どれだけ【入社後の転職】を視野に入れているでしょうか?

日本的な終身雇用原則が崩れつつあるなか、同一企業に40年勤め上げることを過度に信奉せず、将来的な転職までを見越して新卒入社先を検討するべきでしょう。

unistyleでも「勝ち組企業に内定したと思っている学生は『ブラック・スワン』を読んでおこう」、「10年前、東電・シャープに入社した人は勝ち組だった」等の記事で、入社時のブランドや給与水準が永劫保証されているわけではないことを強調しています。

また、入社してから転職活動のための業界研究を行う時間は限られていることから、新卒就活の段階でベンチャー企業も含めて幅広い業界を受けることが重要になります。

「転職」シリーズ・第3回のテーマは「銀行」。

実際の転職者データをもとに【大手銀行に新卒入行した方の転職キャリア】を分析し、そこから【人材獲得競争に見る、企業価値の栄枯盛衰】を考えます。

0. 転職データのリサーチ

unistyleでは「人気企業に新卒入社したあとに転職して辿り着くエリートキャリア」を考えるため、

◆プライベート・エクイティ・ファンド(PE)

◆ベンチャー・キャピタル(VC)

◆戦略コンサル

◆ベンチャー企業の創業者、役員(未上場も含む)

以上4つの集団の現職者に対象を限定し、これに該当するビジネスエリート計1231名のキャリアをリサーチすることで「一流転職市場のリアル」に迫りました。

(なお、全ての情報は各社有価証券報告書ないし企業HPから収集したものです)

1. 新卒就活市場における銀行の「今」と「昔」

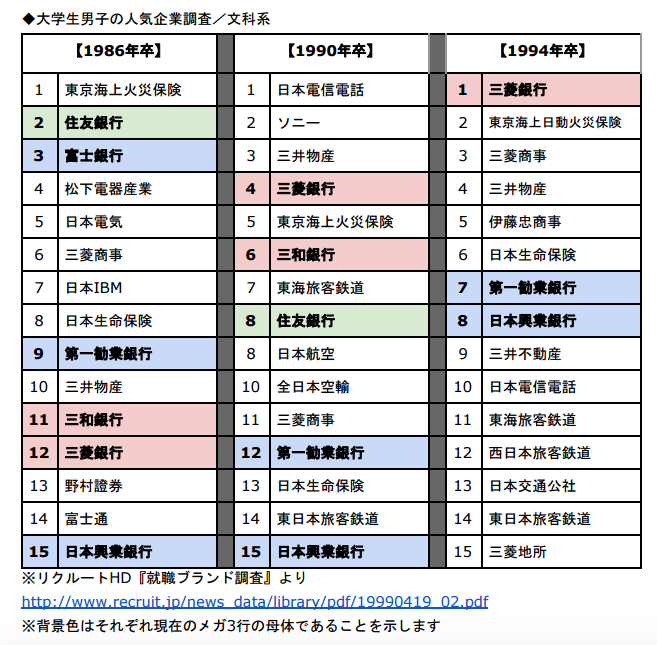

大手銀行員の転職を考えるにあたって、まず【大手銀行に新卒入行するのはどんな層の学生か】という点を理解するため、大手都市銀行に対する学生の意識が時代の移り変わりとともにどう変遷してきたかを追いましょう。

a. 「今」:総合商社・広告代理店の滑り止め?

今まさに就活に取り組まれている上位校学生の皆さんは、この見出しが腑に落ちる方が多いのではないでしょうか。

現在、メガバンク3行(三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行)はいずれも新卒大量採用を推し進めており、その大半が「総合職オープンコース」枠での採用です。

この採用枠の大きさから、早稲田・慶應以上の大学では「とりあえずメガバンクから内定を貰い、本命企業の選考に落ちた際の滑り止めにする」といった戦略を取る学生が多いようです(実際のところメガバンクから内定を貰うことも決して簡単ではなく、この点では意識と現実との間に乖離があると言えるでしょう)。

この意識構造を如実に反映したのが、先日発表されたダイヤモンド社『就職人気企業ランキング2017【文系男子】』です。

上位のほとんどは総合商社が独占しており、メガバンクはじめ金融業界はそれを追随する格好となっています。

現在の新卒就活において【メガバンクが総合商社の滑り止めになる】という市場構造は確かに存在するようです。

以下の記事にあるように、とりわけ早稲田・慶應以上の層ではこの傾向が顕著なようです。

b. 「昔」:エリートキャリアの代名詞

しかし、上記のような市場が発現したのは、実は比較的最近のことのようです。

各年のランキングから、それぞれ当時の銀行勢の強さが分かります。

都市銀行再編が行われる以前、現在のメガバンクの母体となった各行はそれぞれ高い就職人気を誇っており、総合商社と同等、ときにはそれより高い人材獲得力を有していたようです。

2. 銀行員の「転職」に見る、企業の栄枯盛衰

上に挙げたランキング、そして今回unistyleが収集した転職者データを合わせて考察すると、以下のような一連の仮説が浮かび上がってきます。

a. 仮説①:80〜90年代初頭、優秀層は商社よりも銀行を選んだ

前掲の調査結果にも現れているように、かつては少なからず【総合商社<銀行】というキャリア感覚が存在していたようです。

1980年代当時、日本の産業構造が変化するなかで自社内に輸出入機能を持つメーカーが増加、「商社不要論」が語られるようになりました。これがオイルショック後の不況に重なって商社の業績は悪化し、「商社冬の時代」の訪れが叫ばれました。

さらに1985年のプラザ合意によって商社は輸出不振のリスクに直面し、その後のバブル崩壊でも多額の不良債権を抱えることになりました。

こうした趨勢によって総合商社の人気が落ちていたことで、1980〜90年代初頭には大手銀行の人気が相対的に上昇し、優秀な人材が集まるようになったと考えられます。

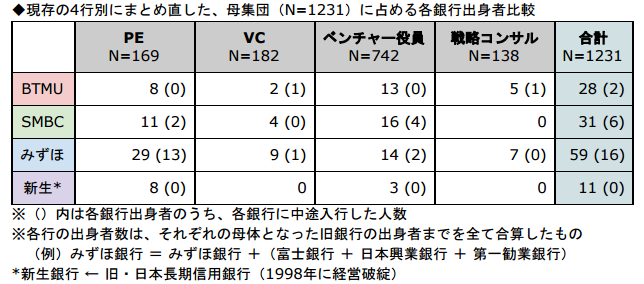

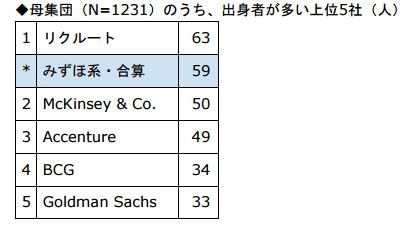

また、今回unistyleが調査したエリート転職データも、この仮説をサポートします。

各銀行の行員数が多いことを差し引いても、なお【各行とも相当数のエリート転職者を輩出している】と言えるでしょう。とりわけ、今回の調査対象としたエリートキャリアのなかでもファンドでの投資業務やベンチャーのCFOポスト等を選択し、銀行での経験を活かして活躍する方が多いようです。

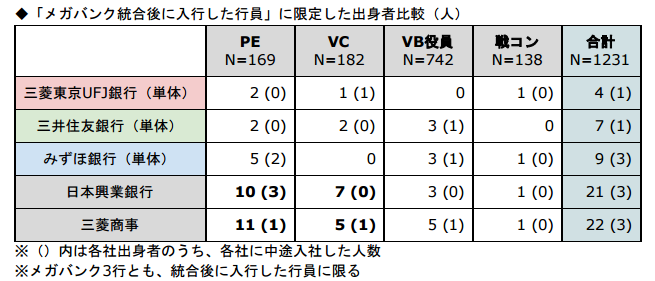

ところが、現存のメガバンク単位ではなく、銀行再編の際に消滅した旧銀行を区別して出身者をカウントすると、別の重要な示唆に気づきます。

現行の3大メガバンクよりも、統合前の旧銀行の方が多くのエリート転職者を輩出していることが分かります。

【バブル崩壊後の銀行再編までは、エリート転職を成し遂げるような優秀層は(総合商社よりも)大手銀行に入行していた】という仮説を裏付ける事実のひとつだと言えるでしょう。

b. 仮説②:現在、キャリアとしての銀行の価値は低下している

ところが、1991年のバブル崩壊後、多額の不良債権を抱えた都市銀行は軒並み経営難に陥り、大規模な合併や経営破綻を含む業界再編が進むことになりました。その結果、いわゆる3大メガバンクを核とする大規模フィナンシャル・グループが形成され、現在に至ります。

この過渡期の間に、バブル以前に各銀行に入行していたエリートの一部はファンドや事業会社へ転職して各々のキャリアを形成していると考えられます(事実、今回のunistyleの調査対象企業にも多数が在籍しています)。

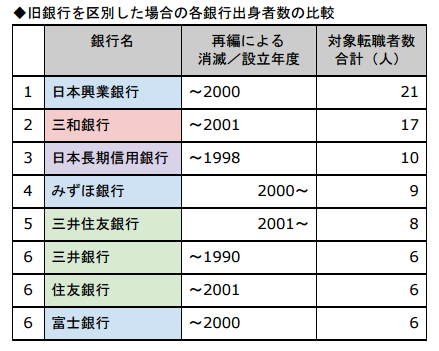

そしてメガバンク形成後、ファーストキャリアとしての銀行の価値は以前と比較して低下してしまったと言わざるを得ません。

現在は3行とも「総合職オープンコース」という枠を用いて大量新卒採用を行っていることで、冒頭で述べたように、「総合商社の滑り止め」という認識を持たれてしまっているのが実情です。

「転職市場での価値」という側面に限定しても、今回の調査対象としたエリート転職者集団のうち、現在のメガバンク誕生後に新卒入行している方は少なくなっています(3行とも合併設立から既に15年前後は経過していること、一貫して新卒を大量採用していること、離職率が高止まりしていることに留意すれば、以下の数値は決して多くないと言えるでしょう)。

上記の表からは、旧・日本興業銀行、三菱商事が多数のPE・VCファンドメンバーを輩出しているのに対し、メガバンク3行の出身者はいずれも数名にとどまっていることが読み取れます。

メガバンク統合後の就職人気低下に伴って、転職市場における行員の価値も低下傾向にあると考えられます。

また、近年のメガバンクの業務内容がリテール営業に偏りつつあることから、自ずと転職先も営業色の強い企業・ポジションになるケースも多いようです。この点もまた、メガバンク行員の転職事情が上記のような数字に収束した一因として指摘できるでしょう。

c. 転職の実例

以上を踏まえた上で、実例として大手都市銀行出身の方のキャリアを見てみましょう。

投資ファンドに転身する方や決済サービスの起業に踏み切る方、既存企業のマネジメントとして引き抜かれる方など、銀行でのキャリアを活かして転職する方が多くいらっしゃるようです。

【例1】伊佐山 元 氏(現WiL社CEO/日本興業銀行出身)

東京大学/法学部卒

スタンフォード大学/大学院/MBA

1997年 日本興業銀行入行

2003年 DCM(在シリコンバレー大手VC)入社/パートナー

2013年 WiL創業

参考:WiL Team

VCファンド・WiLの創業者である伊佐山氏は、楽天・三木谷浩史氏なども在籍したエリート銀行・日本興業銀行(現・みずほFG)のご出身です。興銀在籍中にスタンフォードMBAを取得した同氏は、その留学期間中にシリコンバレーにてVCの魅力に出会い、ファンドメンバーへ転身されたようです。

【例2】百合本 安彦 氏(現グローバル・ブレイン代表取締役社長/富士銀行出身)

京都大学/法学部卒

1980年 富士銀行入行

1987年 シティバンク・エヌ・エイ入行

1998年 グローバル・ブレイン創業/代表取締役社長

幅広い業界において実績を挙げている独立系VC、グローバル・ブレインを立ち上げたのは、富士銀行(現・みずほ銀行)出身の百合本氏です。

同社はレアジョブのIPO等の豊富なエグジット実績を持ち、現在はメルカリ、ラクスル等のスタートアップをポートフォリオに組み込んでいます。

【例3】岩田 林平 氏(現クックパッドCEO/三和銀行出身)

慶應義塾大学/経済学部卒

ノースウェスタン大学/大学院/MBA

1996年 三和銀行入行

2005年 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社/パートナー

2016年 クックパッド入社

2016年3月にクックパッド新CEOに就任した岩田氏も、新卒では旧・三和銀行(現・三菱東京UFJ銀行)に入行されました。9年間の銀行業務経験ののちにMcKinseyにてパートナーまで上り詰め、現在はクックパッド社の経営に従事しています。

【例4】江田 敏彦 氏(現ビリングシステム代表取締役/三井銀行出身)

早稲田大学/理工学部卒

1977年 三井銀行入行

2000年 ビリングシステム創業/代表取締役

参考:ビリングシステム企業HP

参考:ビジョナリー

旧・三井銀行(現・三井住友銀行)にて23年のキャリアを積んだのちに独立し、ビリングシステム社を創業された方です。同社は決済の一元化/効率化サービスを提供しており、同氏が銀行時代、コンシューマ向け決済サービスの開発に携わったことが起業のきっかけになったようです。

3. 最後に

以下、本記事のサマリーです。

◆就活市場における銀行の「今」「昔」

「今」:優秀層の学生は、総合商社等の滑り止めとしてメガバンクを選ぶ。

「昔」:バブル崩壊前、学生はエリートキャリアとして大手都市銀行を選んだ。

◆仮説①:80〜90年代初頭、優秀層は商社よりも銀行を選んだ

総合商社の不振もあって、銀行に新卒入行することの価値が相対的に高まっていた。

◆仮説②:現在、キャリアとしての銀行の価値は低下している

バブル崩壊後のメガバンク合併を経て、銀行員キャリアの価値が低下した。

◎重要な示唆:ブラック・スワンを忘れるな

現在「一流」と持て囃されている企業が、数十年後にも同様の給与水準・ブランド力を維持しているとは限りません。

ここ20〜30年で都市銀行キャリアへの認識が変化したように(さらに明瞭な例を出すならば、東芝・シャープ・東京電力のように)、各社の企業価値は常に変遷し続けます。

就活中の皆さんは、ナシーム・ニコラス・タレブ著『ブラック・スワン ―不確実性とリスクの本質』(ダイヤモンド社、2009年)からも学べるように、「現在の企業価値が不変ではないこと」を忘れずに進路を選択していただきたいと思います。

【unistyle転職シリーズ】

【#1】「転職」で総合商社を比較する ―投資側への転職なら三菱商事を選べ―

【#2】「転職」で見る電通/博報堂 ―「電博」発スタートアップを目指せ―

【メガバンク選考対策】

参考:三菱東京UFJ銀行のエントリーシート・選考情報

参考:三井住友銀行のエントリーシート・選考情報

参考:みずほFGのエントリーシート・選考情報

参考:銀行員が考える、3メガバンクの志望動機

参考:就活生もおさえておきたい、メガバンク3社におけるFinTechの動き

参考:オープン or GCF・GFI・GM?みずほFGでどのコースを受けるべきか

photo by Chris Brown