ベンチャー役員を目指すなら、最適解はリクルートだ

19,585 views

最終更新日:2023年10月31日

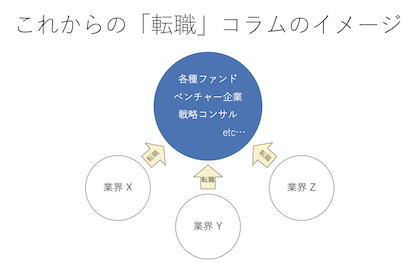

これまで全5回にわたって連載している、unistyle転職シリーズ。

前回より「ある企業群への流入経路」をテーマに、新卒就活のタイミングで将来的な転職を見据えるためのヒントを提供しています。

【unistyle転職コラム】

〈#5〉PEファンドへの転職を狙え ―転職実績から流入経路を探る―

今回のテーマはベンチャー企業の役員ポスト。

ここ最近、ベンチャービジネスに対する学生の皆さんの価値観もポジティブに移り変わっており、最優秀層の学生がベンチャー企業を選択するケースも珍しくありません。

一方で、ファーストキャリアにベンチャー企業を選ぶことにリスクを感じる学生が多いのもまた事実で、とりわけ「転職の不可逆性(大手企業からベンチャーへの転職は一般的だが、その逆は簡単ではないこと)」は重要なポイントとして議論されます。

本記事ではベンチャー企業、なかでも一定の裁量を握る「執行役員以上のポスト」に焦点を当て、将来的な選択肢として「ベンチャー役員」を検討するためのヒントを提供します。

まずは「ベンチャー役員」というキャリアの魅力を整理したうえで、実際の転職者の経歴から「将来的にベンチャー企業の役員ポストを狙うなら、それ迄にどんなキャリアを踏んでおくべきか」という論点に答えを出しましょう。

転職データのリサーチ

unistyleでは「人気企業に新卒入社したあとに転職して辿り着くエリートキャリア」を考えるため、

・PEファンド(プライベート・エクイティ・ファンド)

・VC(ベンチャーキャピタル)

・戦略コンサル

・ベンチャー企業の創業者、役員

以上4つの集団の現職者に対象を限定し、これに該当するビジネスエリート計1302名のキャリアをリサーチすることで「一流転職市場のリアル」に迫りました。

(なお、全ての情報は各社有価証券報告書ないし企業HPから収集したものです)

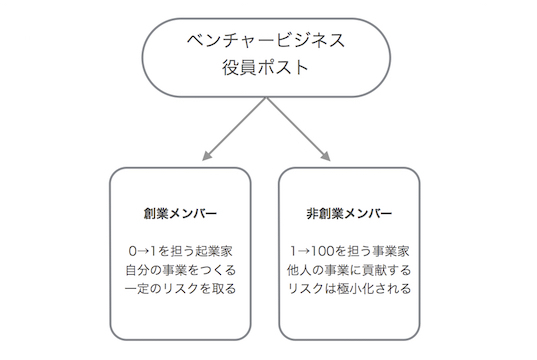

ベンチャー役員を2つに切り分ける

ベンチャー役員というキャリアを考えるうえで、まずその特質について理解しましょう。

「創業メンバー」と「非創業メンバー」の2つに大別して考えることができます。

前者は所謂「起業家」であり、スタートアップ創業者としてリスクを取りながらゼロベースで事業を創出する立場です。

弊社代表・樋口の伊藤忠商事退職、Unistyle創業から全株式売却に至るまでのストーリーからイメージを掴んでください。

一方、起業家の立ち上げた事業が一定の軌道に乗ったあとに参画し、事業を更に高いレベルへ引き上げる「事業家」が後者の「非創業メンバー」に当たります。

既に最低限の収益は上がっている状態から入社するため、前者に比べて背負うリスクは小さくなります。

とりわけ一定規模のベンチャーの役員ポストであれば、大企業での給与水準を維持しながら大きな裁量権を握ることが期待できます。

また、それまでのキャリアで特定の専門領域を形成していた場合、CFOやCMO等、所謂「CxOポスト」も視野に入るはずです。

漠然とベンチャーの上流ポストを志している方は、自分が「起業家」「事業家」のどちらに魅力を感じているのかをクリアにしておくべきでしょう。

以上を踏まえたうえで、以下では【新卒入社した企業からベンチャー役員へ転職したビジネスパーソン】の実際の経歴について、「業界ベース」「企業ベース」の各観点から見ていきましょう。

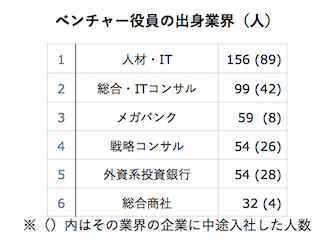

ベンチャー役員の出身業界

今回はunistyleがピックアップした優良ベンチャー181社に焦点を当て、各社で執行役員以上のポストにある転職経験者742名のキャリアをもとに考察を深めます。

なお、母集団の内訳は以下の通りです。

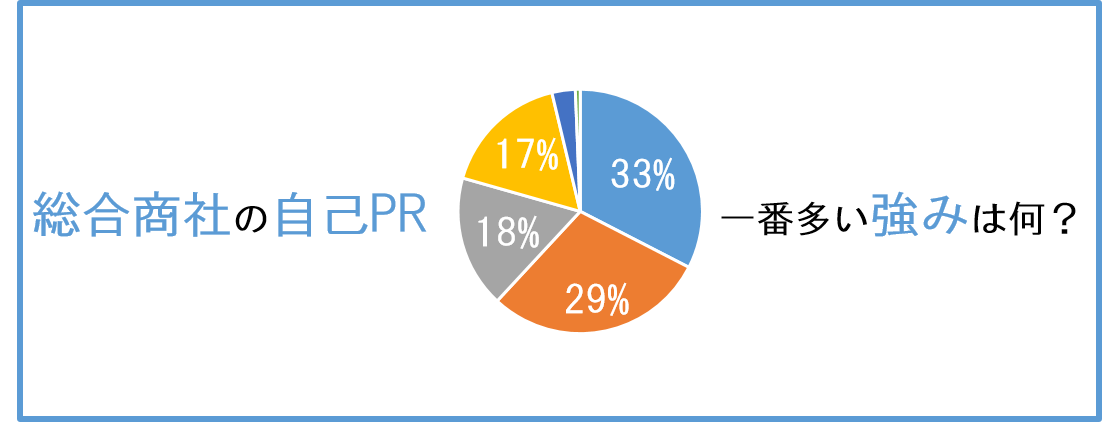

まず、ベンチャー役員への転職者のファーストキャリアを業界ベースで分析します。

ベンチャー企業の役員ポストへ転身される方々は、それ以前にはどのような業界に身を置いていたのでしょうか。

上記のチャートに示した転職経験者を、出身業界ごとに分類・整理すると以下のようになります。

「人材・IT」、「総合・ITコンサル」の多さが際立ちます。

これらの業界は雇用の流動性も非常に高く、また業務内容も(現在のベンチャー企業の多くが展開する)ITビジネスに親和性が高いため、上記の数字にも納得がいきます。

一方で「戦略コンサル」も、これらの業界の企業数および従業員数の少なさを加味すれば、相当に大きい数字であると言えるでしょう。

コンサルタントとして企業経営に触れるなかで、自分の手で経営の舵取りを担いたいと考えるようになる、乃至は起業のヒントに出会うことがあるのかもしれません。

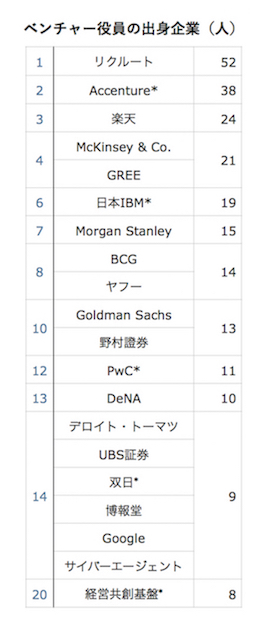

ベンチャー役員の出身企業

大まかな出身業界の傾向が掴めたところで、次はベンチャー役員のキャリアを出身企業ベースで分析し、より細かい粒度の示唆を探りましょう。

*合併前・社名変更前の在籍者も含む

楽天やグリー、ヤフー、DeNA、サイバーエージェント等の有名IT企業が多くのベンチャー役員を輩出していることは、学生の皆さんにとっても比較的イメージしやすいでしょう。

また、マッキンゼー・アンド・カンパニーやゴールドマン・サックス等から、裁量の大きい経営ポストを求めて相当数のエリート人材が流入していることも、これまでの考察通りです。

一方、アクセンチュア出身者がここまで多いことはやや意外かもしれません。

この要因としては、①同社社員の絶対数が多いこと、②IT分野に強みを持ち、ベンチャービジネスとの親和性が高いビジネスモデルであること、③独立しやすい社内カルチャーが根付いていることの3点が挙げられると思います。

とりわけ、アクセンチュアでは「同僚同士で共同起業する」ケース、つまり社内で起業のパートナーに出会うケースが多いようです。

企業/事業者向けの業務改善サービスを展開するチェンジ社、メディアシーク社、シンクロ・フード社等は、いずれもアクセンチュアの前身・旧アンダーセンコンサルティングの同僚メンバー複数名で共同創業し、東証マザーズ上場を果たした企業です。

これらの企業は事業内容もアクセンチュアに近しく、同社でのITコンサルティング経験がその後の起業に大きく寄与していると推測できます。

とはいえ、やはり最も目を引くのはリクルート出身者の多さでしょう。

以下では同社がベンチャー経営陣を多数輩出している点にフォーカスし、洞察を深めます。

ベンチャー役員輩出企業としてのリクルートを探る

「ベンチャー役員ポストには、なぜこれほどリクルート出身者が多いのか?」という問いに対して、ここでは大きく2つ、①制度的要因、②文化的要因の観点から答えます。

【制度的要因】

リクルートは新規事業の立ち上げを促進する社内制度を有しています。最も代表的なものが「NEW RING」と呼ばれる新規事業公募制度でしょう。新規事業に関するレポートを社内募集して審査し、評価された案件には賞金200万円と事業化機会が与えられるものです。

事業立案するチーム構成に関しても、カンパニーや部署による制約がないばかりか、社外メンバーの参画までも認められていることは驚くべきポイントです。なお、『ゼクシィ』『TOWN WORK』『HOT PEPPER』等、同社を代表する事業もここに端を発しています。

社内起業が制度として奨励されていることは、人材輩出起業としての価値の源泉のひとつであると言えそうです。

【文化的要因】

当然、社内の文化的な要因も無視できません。同社は企業文化として「『起業家精神』を持った個人に、若いうちから大きな仕事の機会が与えられ、より速く成長する」ことを標榜していますが、同社出身者の活躍ぶりを見ると、抽象的ながらこの点にも相当の説得力があると感じます。

また、「リクルート社員も一様ではなく、志向性のパターンによって2つに大別できる」という指摘は、以前もunistyleでお伝えした通りです。

数年前に『受験サプリ』をリリースしたような新規案件の部隊では、本記事の最初に挙げた分類における「0→1を担う起業家」に該当するような、事業創出志向の強い企画タイプが活躍していると考えられます。

その一方で、立ち上がった案件をスケールさせる営業部隊においては「1→100を担う」営業タイプが育ちやすい、という仮説も立つでしょう。

このことを踏まえると、「ベンチャー役員にはリクルート出身者が多い」という事実にもより深みが出てくるかと思います。

すなわち、一口にリクルート出身のベンチャー役員と言っても、

① リクルート社内で「事業創出志向の強いタイプ」に分類される人材が、創業時の中核メンバーとして「0→1」フェーズを担う

② 一方で「営業能力の高いタイプ」に分類される人材は、走り出した事業をスケールさせていく「1→100」フェーズを担う

以上の2パターンが考えられる、ということです。

また、実際のリクルート出身起業家/事業家をリストアップした以下の記事も、実際の具体例として参考になるでしょう。上記の洞察も踏まえたうえで彼らの経歴を眺めると、より深まった示唆を得られるはずです。

本記事のサマリー

① ベンチャー役員を目指すなら、最適解は「リクルート」だ

今回のunistyle調査にて、最も多くのベンチャー役員を輩出している企業はリクルートだと分かった。

② リクルートの人材輩出力は、制度的要因・文化的要因の両面から説明できる

同社の人材輩出力の源泉は、主に社内の制度とカルチャーに見出される。

③ リクルート出身者にも2パターンあり、それぞれ得意領域は異なる

同社の社員は事業創出志向の強い「企画タイプ」、シェアを拡大させる「営業タイプ」の2つに大別でき、ベンチャー起業においても前者は「0→1」、後者は「1→100」のフェーズをそれぞれ担うと予想できる。

最後に

現在も高い就職人気を誇るリクルートグループ。2012年の分社化によって事業領域ごとの切り分けがよりクリアになり、就活生にとっても入社後のイメージがつかみやすくなったと思います。

上記で示した通り、あなたが将来的にベンチャービジネスの経営層を狙うならば、リクルートが重要な選択肢のひとつになることは間違いありません。

そのうえで、同社の人材輩出力や社内カルチャーへの憧れだけでなく、あなた自身が入社後にどんなスタイルで業務にコミットしたいのか明確にし、納得のいくファーストキャリアを選択しましょう。

photo by gabriel ciccariello

.png?1590477345)