10年前は東電・シャープに入社した人は勝ち組だった

57,772 views

最終更新日:2023年10月23日

2015年現在、見る影もなくなっている東京電力、シャープの2社ですが10年前に入社した人は勝ち組グループでした。特に東京電力は定年退職後のおじいちゃん・おばあちゃんが電力インフラは未来永劫なくならない安全資産だとして、退職金をまとめて投資するような優良企業だと見られていました。当時の就職活動生も電力会社や大手のメーカーに入社すれば一生安泰だと思っていた可能性はかなりあります。今回は当時のデータなども参照しながら、どのような空気感だったかを振り返るとともに今後のキャリア選択にどういかせばいいのか一緒に考えたいと思います。

2005年当時の就職人気ランキング

2005年当時の就職人気ランキングを調べたら、下記のようなランキングがヒットしました。

参考:2005 年度大学生就職人気企業ランキング調査結果発表(マイナビ調べ)

ランキングによると理系ランキングの16位にシャープが、40位に東京電力がランクインしています。上位に選んだ理由では、シャープは「技術力がある」、「やりたい仕事ができそう」、「将来性がある」が上位三つの理由となっており、東京電力に至っては「安定している」が選んだ理由のダントツ1位になっています。ちなみに理系だけでなく文系男子の62位にシャープが、74位に東京電力がランクインしており、文理共通して人気企業だったことが伺えます。

10年たった今見てみると、何でこんなランキングなの?となりそうですが、当時はそれなりに妥当性のあるランキングだったと考えられます。

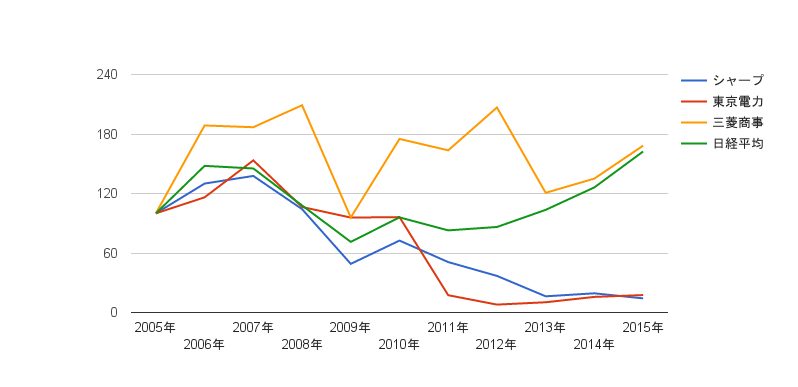

株価で見る2005年から2015年

ランキングに加えて株価からも当時の空気感を探りたいと思います。シャープ、東京電力だけだと比較しようがないので、日経平均株価と現在の採用勝ち組企業の三菱商事の株価を10年推移にしたものが下記になります。

※株価は2005年4月1日時点の終値を100として、各年の4月1日の終値(4月1日が休日の場合は2日ないし3日)を計算

日経平均株価は2000年代前半のITバブル崩壊から立ち直り、2006年から2007年にかけては欧米、アジア圏の好景気の影響を受けて17000円代をつけその後リーマンショックを経て直近のアベノミクスの影響で高値を更新して、バブル以来の20000円をつけています。

三菱商事は2000年代前半の商社冬の時代を乗り越え、資源投資を積極的に展開した結果、2008年まで順調に株価をのばし、リーマンショックの影響も受けましたがその後順調に株価を回復させています。2015年の直近では資源価格が下落したものの、資源以外の分野を収益化しており再度株価が上昇トレンドに入っています。ここ数年、総合商社は新卒学生の間で一番人気と言える状況ですが、直近の好調さだけでなくここ10年堅調に推移していることが大きく影響しているかもしれません。

東京電力はインフラ銘柄らしく、リーマンショックの時でも大幅に下落することはありませんでしたが、2011年の大震災により一気に不人気銘柄となってしまいました。2011年当時は退職金やこれまでの貯金を東京電力に投資して大損してしまった個人投資家が数多くいたといいます。当時の雰囲気についてはブルームバーグのこの記事などを読むと垣間見えるかもしれません。

シャープについては2006年に「世界の亀山モデル」の第二工場ができてから株価は冴えない状況が続いています。2012年には台湾の鴻海グループと業務提携に至るものの、その後も株価は改善せず、直近では報道がある通り、巨額の赤字を計上してしまい、中小企業としてやり直すかどうかみたいな話まで上がるほどでした。

大人が思う以上に新卒の学生は世の中の空気に敏感

新卒の学生は大人が思っている以上に株価や直近の業績に敏感です。もちろん株価や業績が、説明会開催などの採用にかける費用に影響するためという考え方も出来ますが、世の中の「空気感」といったものを感じ取っているように思います。トヨタがリコールの対象になるといった話がでると反射的に人気ランキングが低下するといったことが起きています。

世の中の空気に敏感というと聞こえはいいのですが、自分自身の企業選びやキャリアに対する考え方がしっかりしていないために世の中の流れに翻弄されてしまっているとも言えます。もちろん大人が批判できたことではなく、2011年〜2012年にかけてソーシャルゲームバブルで湧いたゲーム業界に外資系コンサルや総合商社などの優秀と言われる大人が給料や世間の空気に惑わされて大量に転職したことを棚に上げてはいけないでしょう。

学生も大人も世間の空気感に敏感で、自らのキャリアについて主体的に考えていないと世の中の空気感に踊らされてしまうだけになってしまうのは変わらないということでしょう。

じゃあ新卒学生はどうすればいいのか?

まず、第一に入社時のブランドや給与水準といったものが未来永劫保証されているわけではないことを強く認識した方がよいでしょう。上記で紹介したグラフでも近年の人気でもこの世の春を謳歌しているように見える三菱商事も2000年代前半は株価も700円程度と人気がなく、外資系コンサルや外資系投資銀行に優秀な学生をかなり取られてしまったと聞きます。新卒学生だけでなく、一度入社してしまえば定期的に昇給していき定年まで勤めることができると思っている大人は実感値ではありますがかなり多いのですが、入社したら後は定年までのんびり勤められると思っていると、上記のシャープや東京電力のように大きなリスクに直面した際に選択肢がかなり限定されてしまうかもしれません。シャープに新卒で入社した友人は2012年頃に退職してWeb系のベンチャー企業に就職していました。元々、まずは大企業で仕事のイロハを覚えた上で転職も検討しようとしていた人だったために会社の状況がかなり悪いというのを察知した段階ですっと辞める方向に舵を切れたとのことです。一方で、同僚の中にはいつ首を切られるのか、首になったらどうすればいいのかオロオロしてしまっている人も少なくなかったらしいです。常に会社が傾いて辞めざるを得ないかもしれないということを理解しておくのが第一だと思います。

そして第二にどのような仕事であれば苦労を感じずに楽しんで成果をあげられるのか、どういった仕事に自分は向いているのか、会社の外にも自分に適した仕事があるのではないかと自分の仕事に対するアンテナを高く貼り続けることが必要です。万が一、今勤めている企業が潰れたりした場合にどういった選択を自分がするのかを考えておくのはいざという時の決断を早めてくれるでしょう。転職市場においては仕事が出来る人ほど転職の決断が早いと言われますが、常に自分の得意不得意を考えどういった仕事のやり方が合っているかを考えているからこそ目の前の仕事のパフォーマンスも高めることができるのかもしれません。出来ることであれば人材系企業で転職案件を扱っている友人などにどんな案件があるのか常に情報交換できるとよりリアルに考えられるかもしれません。

最後に

30前後になると多くの人が自分の将来について再度考え始めるケースが多いように思います。今の会社にいる意外の選択肢について模索し始める年が30歳前後であるようです。30歳前後になって急に考え始める人が多いように感じますが、unistyleユーザーでも新卒で入社した時からキャリアパスについて考えている人は仕事にも全力投球しながら別の選択肢についても検討しており、いざという時には決断すると話している人もいます。入社した会社や内定をもらった会社に満足している人もシャープや東電のように状況が変わった時に自分ならどういった決断をするのか常に考えておくのがリスクヘッジとしてはよいと思います。くれぐれもヤバいと認識してから焦って本意でない選択をしないようにしてほしいと思います。

photo by Kim MyoungSung

.png?1700457650)