面接で「あなたを動物に例えると?」「好きな色は?」と聞かれた際の答え方【回答例付き】

16,812 views

最終更新日:2023年10月16日

「あなたを動物に例えると何ですか?」

「あなたの好きな色を教えてください」

皆さんは面接でこのような質問をされた経験はありませんか?

「いやいや、そんなの都市伝説でしょ!?」と思われている方も多いかもしれませんが、これらは近年の面接で実際に問われていた設問です。

unistyleに投稿されている選考レポートを確認してみても、コンサルティングファームからメーカー・政府系金融機関まで様々な業界で上記の質問が出題されています。

そこで今回は、面接官がこうした何かに例えさせる質問をする意図を踏まえながら、回答する際のポイント、実際の回答例を紹介していこうと思います。

- 本記事の構成

- 質問をする面接官の意図

- 回答する際のポイント

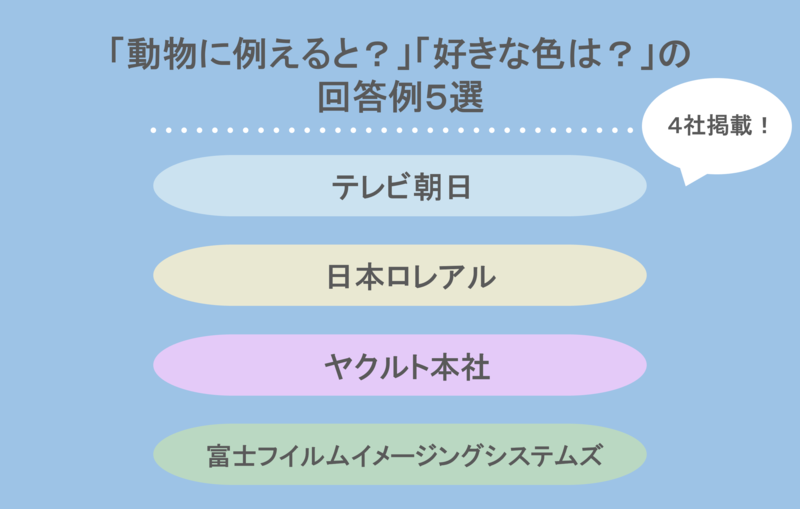

- 「自分を動物に例えると?」「あなたの好きな色は?」への回答例5選

∟自分を動物に例えると何か:テレビ朝日

∟自分を動物に例えると何か:日本ロレアル

∟自分を動物に例えると何か:ヤクルト本社

∟自分を色に例えると何か:富士フイルムイメージングシステムズ

∟自分を色に例えると何か:富士フイルムイメージングシステムズ - 最後に

質問をする面接官の意図

面接官が「あなたを〇〇に例えると何ですか?」「好きな〇〇を教えてください」といった質問をする背景には、大きく以下の2つの理由があると思われます。

【2】会話の瞬発力を知りたい

【1】就活生の本音を引き出したい

面接には「学生時代に頑張った経験を教えてください」「自己PRをしてください」といった、ほとんどの企業の選考で必ずと言っていいほど聞かれる質問が存在しています。

こうした質問に対する回答は多くの学生が事前に考え、回答をテンプレートとして準備しているため、学生の素の姿が見えづらい一面があります。

これに対して「あなたを動物に例えると何ですか?」といった学生の予想を裏切る質問は、学生がその場で考えて答えなければならなりません。そのため学生の本音を引き出しやすく、人となりを把握しやすいというメリットがあります。

【2】会話の瞬発力を知りたい

面接官には、予想外の質問を投げかけられても対応することができるだけの「会話の瞬発力」を持っているのかを見極めたいという意図もあるようです。

この「会話の瞬発力」の中では、予期せぬ話題に対しても臨機応変に対応することができるだけの柔軟さがあるか、動物・色などの自分とはかけ離れたものを自分自身の資質と結びつけるだけの発想力を持っているかといった部分が見られています。

回答する際のポイント

このような、突発的な判断力が問われる質問で迂闊な発言をしないためには、予め質問内容を想定し、回答の準備をしておくことが大切になります。

とはいえ、「好きな色は何ですか?」といった定番化した質問であればまだしも、学生にとって突飛な質問を完全に予測することは難しいと思われます。

そこで今回は、自らを何かに例えさせる質問に回答する際に共通する注意点について説明しようと思います。

自らの性格や強みと結びつけること

1つ目のポイントは、自らの性格や強みと結びつけることです。

企業が学生を選ぶ立場にある面接では、学生から「自分が企業の求める人材といかにマッチしているか」「自分が入社後にいかに活躍できるのか」を伝えることが求められます。

そのため、「あなたを動物に例えると何ですか?」といった質問に対する回答の中でも自分の人となりを伝え、企業にアピールをする必要があります。

少し切り口の変わった自己PRであると言っても良いかもしれません。

以下の手順で考えると回答が作りやすいと思われます。

「自分のアピールしたい性格や強みを考える」

▼

「性格・強みを動物の特徴や習性と結びつける」

質問が「好きな〇〇を教えてください」といったものであれば、自らの「性格や強み」を「身につけたい強み」と置き換えてみると良いと思います。

例えば「あなたを動物に例えると何ですか?」といった質問であれば、以下のような回答を作ることができます。

私を動物に例えるならば、チンパンジーだと思います。その理由は、様々なモノを道具として使いこなすチンパンジーのように、新しいアイデアや方法を考えることが好きだからです。アルバイト先の雑貨店では、お客様の満足度を上げるために◯◯という取り組みを実現したことがあります。

この回答では、「新しいアイデアや方法を考えることが好き」という自分自身の性格を、「様々なモノを道具として使いこなす」チンパンジーの習性に結びつけています。

また、アピールしたい強みとして身体的な特徴を挙げることは避けるべきです。

例えば、あなたが「あなたを動物に例えると何ですか?」という質問に対して「面長なので馬だと思います」と答えたとします。

面接官は「確かに似てるね」と感じてくれるかもしれませんが、その特徴が仕事の中のどんな場面で活きるのか、入社後にどのような活躍を見せてくれるのかについては全くイメージすることができません。

力仕事が求められる業界であれば肉体的なたくましさがアピールポイントになるかもしれませんが、それ以外の業界であれば外見ではなくて内面の特徴をアピールするべきです。

ユーモアよりも論理性を重視すること

「あなたを動物に例えると何ですか?」「好きな色に例えて下さい」といった質問では、回答からユーモアのセンスを示すことも可能です。

特に、広告代理店などのクリエイティブな考え方が求められる業界であれば回答のインパクトがより重要視されてくるものと思われます。

人とは違う個性を示したい学生であれば、あえて知名度の低い動物や色を選択してみるのも良いと思われます。

しかし、この質問に対する回答においては「ユーモアのセンス」よりも「説明の論理性」のほうがより大切であると思われます。

どんなにユニークな動物や色を選ぶことができたとしても、その特徴を自らの性格や強みと照らし合わせた説明ができなければ、面接官から評価されません。

論理性あってのユーモアであることを忘れないでください。

「自分を動物に例えると?」「あなたの好きな色は?」への回答例5選

質問の意図と回答のポイントを押さえたうえで、具体的な回答例を紹介します。

ES例文ではありますが、本記事では合計5名の回答を掲載していますので、是非参考にしていただければと思います。

選考通過者の回答例(自分を動物に例えるなら?):テレビ朝日

あなたを動物で例えるなら何ですか?それはなぜですか。

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

選考通過者の回答例(自分を動物に例えるなら?):日本ロレアル

ロレアルでは、社員それぞれの「個性」が共鳴することで良い化学反応が起きると考えているため、「多様性」を大切にしております。 つきましては、あなたの「個性」がわかるように、ご自身を何か一つのモノ/ヒト/コト等に例え、理由と併せて教えてください。 ※化粧品に関連する事柄である必要はございません。

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

選考通過者の回答例(あなたを動物に例えるなら?):ヤクルト本社

あなたを、ヒト以外の生き物(動物や植物など)にたとえると何だと思いますか。 また、その理由を教えてください。

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

選考通過者の回答例(あなたの好きな色は?):富士フイルムイメージングシステムズ

自身を色に例えると

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

選考通過者の回答例(あなたの好きな色は?):富士フイルムイメージングシステムズ

ご自身を色で例えると何色ですか?その理由も含めてご記入下さい。

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

最後に

いかがでしたでしょうか。

突拍子のないように見える質問の背景にも、企業側の何かしらの思惑が存在しています。

今回出てきた質問例に限らず、面接官からの質問に回答する際には「今の質問にはどんな意図があるのだろうか?」と自分の中で考える癖をつけておくことをおすすめします。

また、いまいち良いアイデアが思い浮かばないという方は、息抜きも兼ねて以下のような診断テストをやってみても良いと思います。

自己分析に役立つことはあまりないでしょうが、自分の特徴を把握する際の足がかりや、質問に対する回答を作成する参考資料にはなるかと思います。

.png?1554357554)