就活がつらいと感じるのはうまくいっていないから?やるべき選考対策を紹介

6,241 views

最終更新日:2023年09月28日

アドバイザーから、就職活動に関するアドバイスがもらえるため、自分にあった就職活動の進め方や、企業の選考対策ができ、就職活動失敗の回避につながります。

少しでも興味があるという方は、下記の画像をクリックしてサービスを利用してみてください。

「友達はもう内定をもらってるのに、なんで私はもらえないんだろう……」

「このままずっともらえなかったらどうしよう……」

このように就活がうまくいかず、就活がつらいと感じてしまう人もいると思います。

しかし、就活がつらいと感じているのはあなただけではないはずです。多くの就活生が苦戦し悩んでいます。

そのため、多少のつらさは仕方ないと割り切る事が大事ですし、その上でつらいと思う原因と向き合ったり気分転換をし、つらい時期を乗り越えていくという心構えが必要でしょう。

本記事ではそんな就活がつらいと感じてしまう原因やそれぞれの対策について紹介しています。つらさを克服したいと思っている人は参考にしてみてください。

- 本記事の構成

- 就活がつらいと感じる原因

- 就活がつらいと感じる人がすべきこと

・書類選考対策(1):自己分析

・書類選考対策(2):業界研究

・書類選考対策(3):企業研究

・書類選考対策(4):ESの書き方を学ぶ

・書類選考対策(5):ESを添削してもらう

・面接対策(1):面接の頻出質問に対する回答を準備しておく

・面接対策(2):面接マナーを学ぶ

・面接対策(3):面接練習をする - 就活がつらい時は就職エージェントに相談!

- まとめ

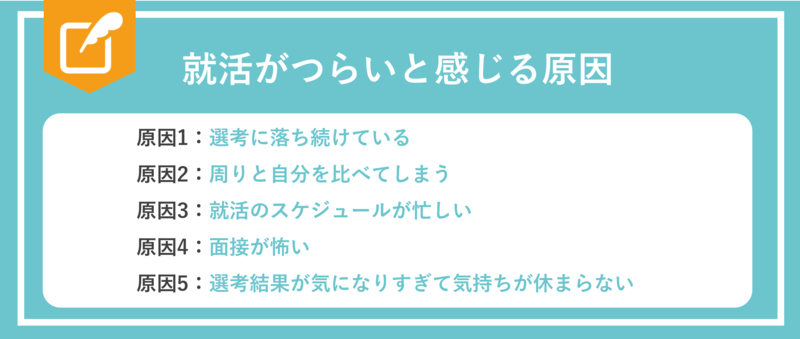

就活がつらいと感じる原因

ここでは、就活がつらいと感じる原因を5つ紹介していきます。自分にも当てはまる原因があるかチェックしてみてください。

就活がつらいと感じる原因(1)選考に落ち続けている

これは就活がつらいと感じる原因の中で最も多い原因ではないでしょうか。

選考に落ち続けてしまうと、自分の存在自体を否定されたような気持ちになってしまうのは仕方のないことです。

就活の選考では就活生が自ら自分のプレゼンテーションを行います。そしてそれをもとに企業の採用担当が自社に合う人材かどうかを判断します。

つまり、もし仮に選考に落ちたとしても、あなたとその企業が合わなかったというだけで、あなたの存在自体が否定されているわけではないため、必要以上に落ち込むことはありません。

とは言え、ずっと選考に落ち続けているという人は、今のまま就活を続けてしまうと内定獲得までに時間がかかってしまうかもしれないため、まず今の自分を見つめ直してみてください。

自分がなぜ内定をもらえないのか、選考フローのどこで落ちることが多いのかを明確にすることができれば今すべき対策が見つかるでしょう。

ただもしメンタルがどうしてもつらいという人は、一旦就活を休んだりリフレッシュできることをしてみるというのも一つの手段です。

就活がつらいと感じる原因(2)周りと自分を比べてしまう

内定をもらって順調に就活を進めている周りの友達と自分を比較して、落ち込んでしまうというのはよくあることだと思います。

「なんであの子はもらえているのに自分はもらえないのだろう、自分ってそんなにダメなのかな…」と自分がダメな人間だと思い込んでしまうこともあるでしょう。

しかし、就活は早く終われば良いというわけではありません。早く終えることや内定をたくさん獲得することよりも、自分に合った企業を見つけそこから内定を獲得することが重要です。

周りと比較して自分を奮い立たせることができるタイプであれば、あえて比べるのも良いかもしれませんが、そうでない場合は無意味に人と比べるのではなく、自分のことだけを考えるようにしてみてください。

もしどうしても他人と自分を比べてしまうという人は、周りと自分だけでなく、過去の自分と現在の自分も比べるようにしましょう。

そして、過去よりできるようになったことや成長したことを見つけ、自分を褒めてあげてください。

就活がつらいと感じる原因(3)就活のスケジュールが忙しい

就活の予定を入れすぎて、ゆっくり休む時間がなくてつらいという人もいると思います。中には、学業や部活動、アルバイトなどを並行しつつも、1日に何社もの選考や説明会に参加している人もいるでしょう。

さらに就活期間中は選考や説明会以外でもエントリーシートを書いたり、WEBテストの勉強をしたりと、自宅でもやらなければいけないことがたくさんあるため、身体的にも精神的にも疲れてしまうのも無理もありません。

しかし、疲れきった状態で無理して選考に臨んでしまうと、面接官に「この学生は元気がないな…」とマイナスのイメージを持たれてしまうかもしれません。そういった場合は思い切って少し休んでみるのもアリでしょう。

何もしない日を作る、受ける企業を減らしてみるなど、自分に合った方法を探してみてください。

就活がつらいと感じる原因(4)面接が怖い

面接に対する恐怖心から就活がつらく感じてしまうこともあります。

「面接が怖い」と感じるのは面接の経験があまりないからなのか、何かトラウマのような経験をしたからなのか、理由は人それぞれです。しかしどちらにせよ、克服するためには面接の経験を積むか、対策をするかしかありません。

経験を積みたいという人は企業の面接を積極的に受けてみましょう。いきなり企業の面接はハードルが高いと感じる人は、大学のキャリアセンターや就活イベントなどで模擬面接を受けてみてください。

面接対策の仕方については本記事の後半で紹介していますので、そちらを参考にしてください。

就活がつらいと感じる原因(5)選考結果が気になりすぎて気持ちが休まらない

選考結果が気になって気持ちが休まらないという人もいるでしょう。

身体や心の緊張状態は選考を受けている時だけではなく、結果が出るまで続きます。そのため、ずっと緊張状態でいることに次第に疲れ、つらいと感じてしまうのではないでしょうか。

気になってしまう気持ちもわかります。しかし選考結果を気にしたからといって早く通知が来るわけでもないため、時間がもったいないです。

終わったことを気にするより、今自分がすべきことをやった方が確実に内定に一歩近づくことができるでしょう。

気にするなと言っても難しいかもしれませんが、できるだけ気持ち切り替えて、時間を有効活用してください。

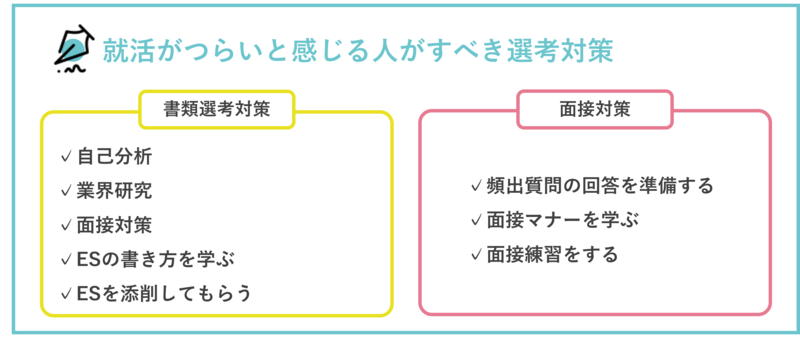

就活がつらいと感じる人がすべきこと

就活がつらいと感じる原因は人それぞれですが、大抵の人が就活がうまくいっていない時につらいと感じるはずです。

就活がつらいと感じる原因は人それぞれですが、大抵の人が就活がうまくいっていない時につらいと感じるはずです。

そのため、ここでは就活がうまくいっていない人がすべき選考対策について紹介していきます。

書類選考と面接に分けて紹介していきますので、自分はどちらで落ちることが多いのかを明確にしてから自分に必要な方を参考にしてみてください。

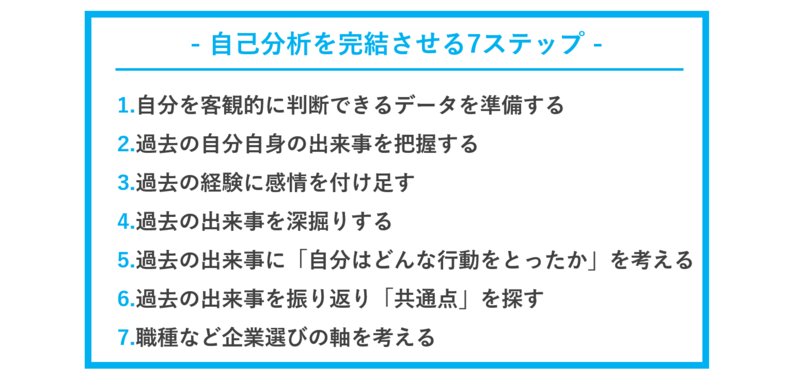

書類選考対策(1):自己分析

自己分析を行う際は、以下のステップに沿って進めていきましょう。

1.自分を客観的に判断できるデータを準備する

過去の経験を振り返る前に、適性検査や学歴など客観的なデータを用意しましょう。

理由としては客観的なデータを用意しておくことで、これから進めていく自己分析をブレることなく最後までやり抜くことができるためです。

客観的なデータを手に入れる方法としては、適性検査や他己分析がオススメです。

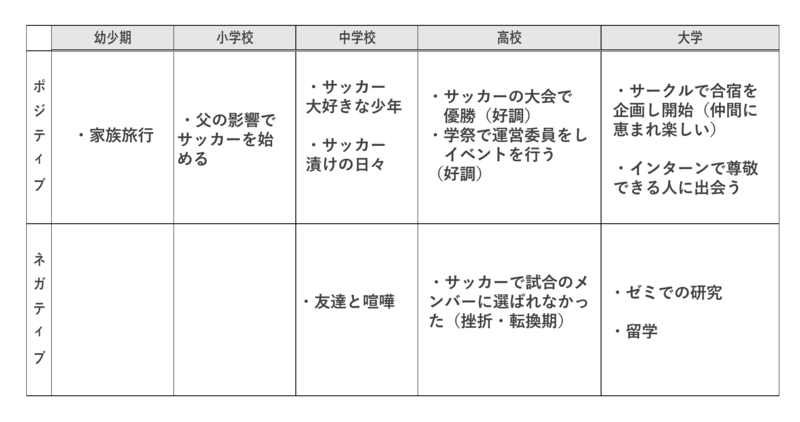

2.過去の自分自身の出来事を把握する【自分史の作成】

まずは、自分の印象に残っている過去の出来事を洗い出します。幼少期・小学校時代・中学校時代というように、時系列ごとに書き出していくとスムーズに整理ができ、自己分析が行いやすくなります。

もし浮かばない場合はポジティブな出来事、ネガティブな出来事というように考えてみてください。下記の画像のようなイメージです。

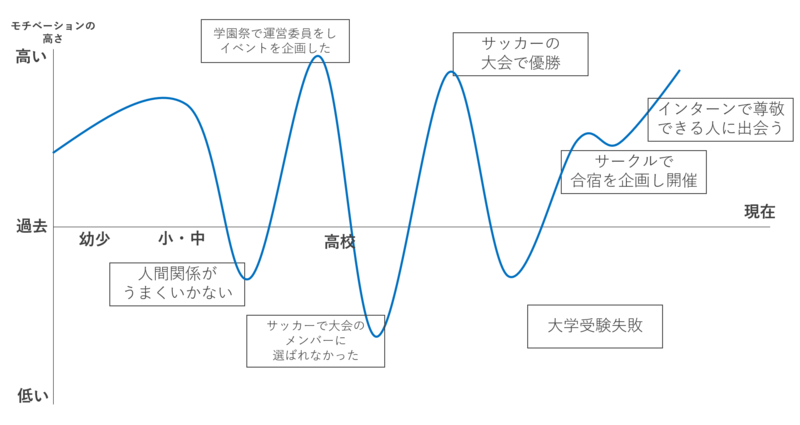

3.過去の経験に感情を付け足す【モチベーショングラフの作成】

ある程度過去の出来事を洗い出し終えたらモチベーショングラフを作ってみましょう。

モチベーショングラフとは、過去の出来事を振り返った時に、自分はどんな時にモチベーションが上がり、どんな時にモチベーションが下がるのかをグラフに表したものです。

上記の様にモチベーショングラフを作成することで、自分のモチベーションが向上・低下する要因の共通点が分かるようになり、より深い自己分析に繋げることができます。

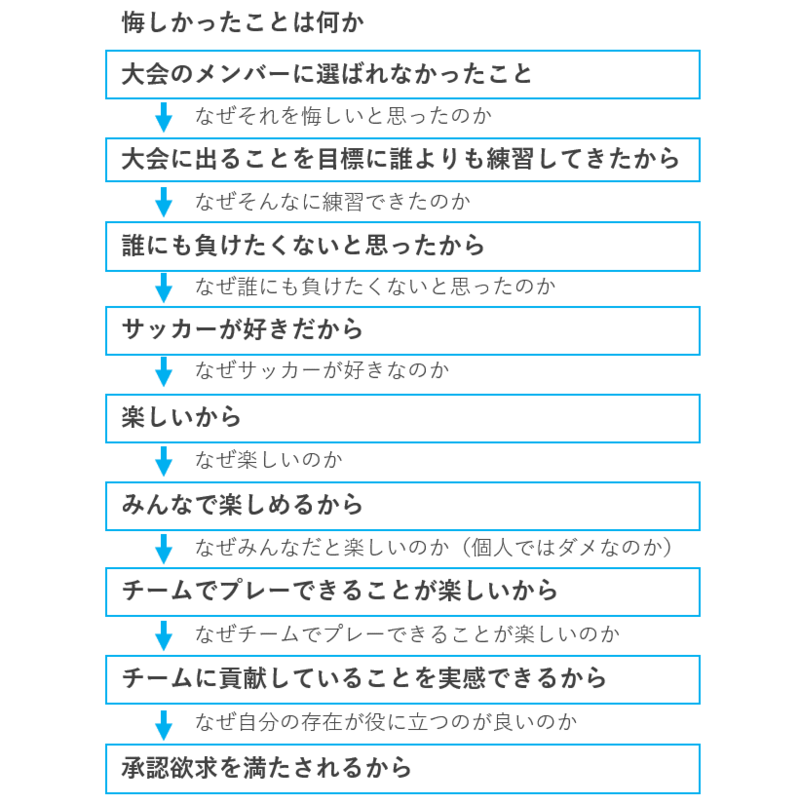

4.過去の出来事を深掘りする

先程書いたモチベーショングラフの中から出来事をピックアップし、深掘りしていきましょう。

理由としては、過去の出来事を深掘りしていくことで、自分の根源的な欲求や価値観を理解することに繋がるためです。

例えば、悔しかったことの一つに「サッカー部で大会のメンバーに選ばれなかった」という出来事があったとします。

この「サッカー部で大会のメンバーに選ばれなかった」という感情に対して「なぜメンバーに選ばれなかったことが悔しいと感じるのか」と問いかけてみてください。

上記の様になぜ?と深堀りを繰り返すことで、自分の本質的な部分にたどり着くことができます。今回の場合だと承認欲求がモチベーションの源であるということが分かるでしょう。

5.過去の出来事に対して「どんな行動をとったか」を考える

続いては、深掘りした出来事に対して「自分はどんな行動をとったか」を考えていきます。

深掘りした出来事に対して「自分はどんな行動をとったか」を考えることで、ESや面接で「挫折した時にどう乗り越えましたか?」「困難な経験にぶつかった時あなたならどうしますか?」と問われた際に、論理的に答えることができるようになります。

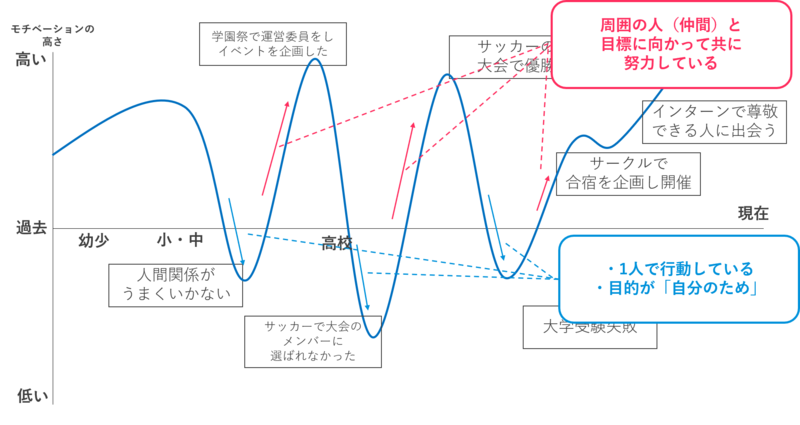

6.過去の出来事を振り返り「共通点」を探す

ここではこれまで考えてきた内容を一度振り返ります。

振り返る際は、モチベーショングラフが上がっているタイミングや下がっているタイミングに見える共通点も記入してみましょう。

上がるタイミング、下がるタイミング以外にも、一番高いときは〇〇な時、下がっている時には〇〇と考えているなど、自分の思考の癖を見つけることもできるかもしれません。

上記の図の例であれば、自分のモチベーションが上がっているタイミングは「周囲の人(仲間)と目標に向かって共に努力している」という共通点が見られます。一方で、モチベーションが下がっているタイミングの共通点は「1人で行動している」「目的が『自分のため』」になっています。

7.職種など企業選びの軸を考える

この工程が自己分析において最も重要な作業になります。

これまで分析してきた内容を振り返り、自分に合う職種や仕事内容、企業の特徴、合う人の特徴などを分類して、企業選びの軸を考えていきます。

手順は次の通りです。

↓

◆辛かったこと・苦しかったことの共通点を書き出す

↓

◆それらの共通点を「働く際に企業に求めること」に置き換えてみる

↓

◆働く上で求めるもの・大事にしたいこと・これは嫌だと思うものに分ける

↓

◆優先順位をつける

イメージとしては、以下のような形で書いてみてください。

●楽しかったこと・嬉しかったこと

・サッカーで優勝を目指して練習している時

・学園祭の運営委員をしたこと

・サークルでの合宿を企画し開催したこと

⇓

●共通点

・チームで動くことが好き

・自分が主体となり企画することが好き

・努力した結果がきちんと目に見えて分かる

●辛かったこと・苦しかったこと

・受験勉強(第一志望にいくことができなかった)

・ゼミでの研究活動

・バイトで上司とうまくいかなかった

⇓

●共通点

・1人でコツコツやることを苦に感じる

・周りの人と協力してできない

・成果が出るまでに時間がかかる

ここまで自己分析の進め方について紹介してきましたが、より詳しいやり方が知りたいという方は以下の記事を参考にしてみてください。

書類選考対策(2):業界研究

業界研究を行う際は以下のステップに沿って進めていきましょう。

(1)どのような業界があるかを知り、気になる業界を選ぶ

(2)業界のビジネスモデルを理解する

(3)職種+求められる素養を考える

(4)業界ごとの繋がりから業界比較をする

(5)その企業に受かるための対策をする

(1)どのような業界があるかを知り、気になる業界を選ぶ

まずは世の中にどのような業界があるのかを知りましょう。

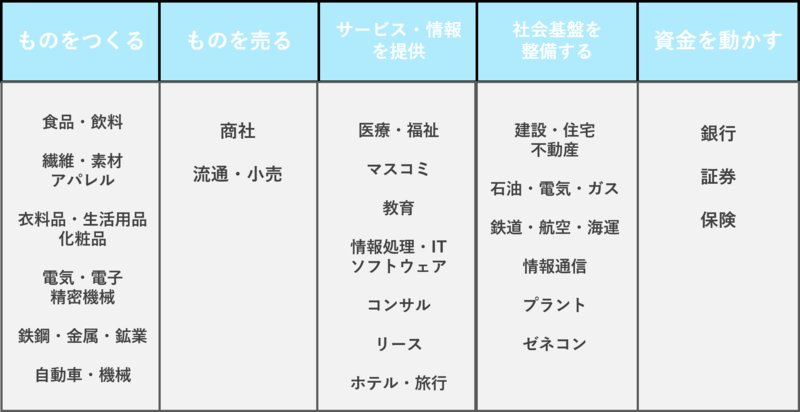

以下で「ものをつくる」「ものを売る」「サービス・情報を提供」「社会基盤を整備する」「資金を動かす」の5つに業界を分類してみました。

上記の分類を参考にし、自身の気になる業界を絞ってみましょう。

(2)業界のビジネスモデルを理解する

ビジネスモデルの理解とは、端的に言えば「商材とカネの流れを理解すること」を表します。

具体的には以下の3点について理解するようにしましょう。

誰に対して(who)

どのように(how)

(3)職種+求められる素質を考える

次に職種ごとに働き方や求められる素養を考えていきます。

例えば、食品メーカーの場合であれば、

などといった職種が代表的です。

ここから、文理や自身の専攻分野をもとに配属される可能性がある職種の働き方を考察していきます。

例として、生産管理について考えてみます。

生産管理の仕事では、需要予測や原料の供給量などから工場における生産計画を策定、及びそれに沿った生産が実行されているか管理し、適宜修正を行います。

工場側は人材・設備等の関係から生産量には限界があると考える一方、営業側はできるだけ多くの完成品が欲しいという状態もしばしば発生します。

これより食品メーカーの生産管理では、「現場関係者・営業・購買担当といった複数の関係者の利害を調整し、それに対して最適な働きかけができる」素養、もう少し一般化すれば「価値観や立場の異なる人と協力して成果をあげることができる」素養が求められると考えれます。

(4)業界ごとの繋がりから業界比較をする

基本的に仕事とは数多くの人が携わって成り立っているため、ビジネスモデルを考える上でそれらの関係者も考慮する必要があると思われます。

例えば食料メーカーの場合、食品原料メーカー・総合商社・食品専門商社なども食に関わるビジネスに携わっています。

他の業界でも、営業に焦点を当てれば「(1)生命・生活にとって不可欠な商材を、(3)個人に成果が紐づく環境で営業活動により消費者に届ける」という面で、製薬会社のMRや生活消費財メーカーの営業でも近しいと言えるでしょう。

これらを自己分析から導いた企業選びの軸や自身の強みと関連付けて、憧れというより、向いていること・やりたい/興味があることとの合致を伝えられるようにしてください。

(5)その企業に受かるための対策を行う

企業は自社に貢献してくれる人材を採用したいと思っています。

そのため、ただ自己PRをするのではなく企業が求めている人材であることをアピールする必要があります。

業界研究を通して、企業が求めている素養を知り、志望企業に評価される自己PRや志望動機を考えましょう。

業界研究のやり方をもっと詳しく知りたいという方は、以下の記事を参考にしてみてください。

書類選考対策(3):企業研究

企業研究を行う際は、以下の観点で調べてみてください。

(2)社風・企業理念を理解する

(3)企業で働く"人"を知る

(1)業界内の特別なポジション・強みを把握する

同業比較で一番イメージがつきやすいのはこのアプローチかもしれません。

同一業界ではたいていビジネスモデルや事業領域が近しくなるわけですが、その中で得意とする分野は企業によって異なります。

例えば、上位学生に人気のある外資系メーカーから、P&G・ユニリーバ・日本ロレアルの業界内での強みを比較すると、下記のような特徴があると分析することができます。

・P&G:個人向け消費財

・ユニリーバ:食品分野

・ロレアル:ケア製品

(2)社風・企業理念を理解する

社風についてはやはり実際に働く社員にOB訪問をすることに勝る手段はないでしょう。「最短4年で課長!?実は全然社風が違うリクルートの実態!」にもあるように、グループ企業内でさえその社風が大きく異なることもあるわけなので、同一業界でも法人格の異なる企業間の社風は当然違ってくるでしょう。

企業理念についてはたいてい採用HPにも記載されているため、情報自体は容易に取得できると思います。

しかし、企業理念は人事も含め全社員に浸透しているとも限らず、そればかりを推すようではただの綺麗ごとを並べるいわゆる『就活になると急増する「ガンジー就活生」からの脱却が内定への第一歩』に陥りがちなので注意が必要です。

(3)企業で働く"人"を知る

企業で働く場合は様々な人と協力しながら仕事を行っていかなければならないため、一緒に働く人も重要と考える人も多いのではないでしょうか。

このことから、就活を通し説明会や面接などでお話した人事や現場社員の方を見て、”働いている人”という観点で同業比較をするケースもあると思います。

このアプローチを選択する際に認識しておくべきは、就職活動で実際に会える社員はほんのひと握りだということです。

実際、面接の場で「弊社の人に魅力を感じたと言っていたけど、別にそれってウチの全社員に会って感じたわけじゃないよね?」という深掘りがなされることもあります。

人について焦点を置きすぎてしまうと、ついつい「成長できる」「刺激を受けられる」といった会社が与えてくれるものについて語ってしまいがちなので注意が必要です。

また、採用担当者を見て「この人と一緒に働きたい」と思ったとしても、採用部に配属されない限り一緒に働くことはできないため、人事への憧れだけで志望してしまうのもオススメしません。

企業研究のやり方をもっと詳しく知りたいという方は、以下の記事を参考にしてみてください。

書類選考対策(4):ESの書き方を学ぶ

いくら良い強みやエピソードを持っていても、エントリーシートの書き方が良くないとあなたの魅力を十分に伝えることができません。

書類選考がなかなか通らないという人は、以下で「志望動機・自己PR・ガクチカ」のフレームワークを紹介しますので、自分のエントリーシートと見比べてみてください。

■志望動機のフレームワーク

(2)きっかけとなる経験

(3)企業選びの軸

(4)他に受けている業界および他の業界ではダメな理由

(5)具体的に取り組みたい仕事

(6)業界の中でもその会社の理由

■自己PRのフレームワーク

(2)長所を表すエピソード

(3)課題・目標

(4)努力や工夫

(5)結果

(6)どう会社に貢献したいか

■ガクチカのフレームワーク

(2)動機

(3)目標と困難

(4)取組みと結果

(5)人柄

(6)学び

それぞれ書き方の詳細は、各記事を参考にしてください。

書類選考対策(5):ESを添削してもらう

エントリーシートを作成したら誰かに添削してもらいましょう。理由としては、第三者に読んでもらうことで自分では気づけなかった改善点に気づくことができるためです。

特に自己PRやガクチカなどのエピソード部分は、書いている本人は当然そのエピソードの内容を知っているため、作成した文章を読んでも内容が薄いということには気づきにくいです。

そのため、添削をしてもらうことで内容を知らない人が読んでも、その時の状況を想像することができるか確かめてみましょう。

また、「誰かにエントリーシートのアドバイスがほしい」という就活生は就職エージェントneoがオススメです。

経験豊富なアドバイザーがESの書き方にアドバイスしてくれるので、エントリーシートの書き方がよくわからないという人にもオススメです。

少しでも興味があるという方は、下記の画像をクリックしてサービスを利用してみてください。

続いては面接で落ちる人がすべきことを紹介していきます。

面接対策(1):面接の頻出質問に対する回答を準備しておく

面接で落ちやすいという人は、面接でよく聞かれる頻出質問に対して「この質問が来たらこの内容を答える」程度で回答を準備しておきましょう。

回答を考えておくためにはまず、頻出質問を把握する必要があります。以下で面接での頻出質問を紹介しますので、回答を考える際に参考にしてみてください。

■志望動機に関する質問

(2)将来の夢、成し遂げたいこと、キャリアビジョンについて教えて下さい。

(3)5年後・10年後のビジョンについて教えて下さい。

(4)企業選びの軸について教えて下さい。

(5)他にはどのような業界を受けていますか。

(6)他業界ではなくこの業界を志望する理由について教えて下さい。

(7)具体的に取り組みたい仕事について教えて下さい。

(8)業界内でも当社の理由について教えて下さい。

(9)当社の改善点について意見を下さい。

(10)あなたにとって就職するとはどういうことですか?

(11)希望の配属先・部署にいけない場合はどうしますか?

(12)当社に落ちた場合、どうしますか?

(13)他社の選考状況について教えて下さい。

(14)内定を出した場合、すぐに就職活動を辞めますか?

■学生時代頑張ったこと(ガクチカ)に関する質問

(2)学生時代最も頑張ったこと(力を入れたこと)を教えてください

(3)学生時代に取り組んだことについて、なぜ取り組んだのか教えてください

(4)学生時代に取り組んだことの魅力について、知らない人にも理解できるように説明してください

(5)取組における目標とその目標を設定した理由を教えてください

(6)取組における最大の困難について教えてください

(7)取組における課題について、それに気づいた背景やきっかけを教えてください

(8)取組における困難及び課題をどのように乗り越えたのか、結果も踏まえて教えてください

(9)取組における反省点と、当時に戻れるとしたら改善したいと思うことを教えてください

(10)取組における学びとそれを社会でどのように活かすか教えてください

面接対策(2):面接マナーを学ぶ

面接で落ちやすい人は面接マナーが守れていない可能性があります。

マナーが守れているかいないかであなたに対する印象がガラリと変わる可能性もあるため、知らないまたは自信がないという人は今すぐに覚えましょう。

以下の記事では面接マナーを「服装」「持ち物」「髪型・髪色・メイク」「訪問・受付・控室・入室・着席・退室」「メール」「電話」の5つに分類し、それぞれ解説しています。

面接前に是非目を通してみてください。

面接対策(3):面接練習をする

面接に臨む前には必ず面接練習を行いましょう。

その際、ただ闇雲にやるのではなく、以下のポイントを意識して行うようにしてください。

✓身だしなみや姿勢などに気をつける

✓本番の雰囲気を想定した上で取り組む

面接練習の方法は多数存在します。そのため、以下で紹介する方法の中で自分に必要なもの、やりやすいものを選んで行ってみてください。

(1)質問への回答を書き出して深堀りしていく

(2)面接の受け答えを録画・録音する

(3)志望企業以外の選考(面接)に参加する

(4)面接の受け答えを友達や家族に聞いてもらう

(5)面接の受け答えを社会人やOB・OGに聞いてもらう

(6)友達(就活生)の面接官役をする

(7)キャリアセンターを活用して模擬面接をする

(8)就活イベントに参加して模擬面接をする

(9)就活エージェントを利用して模擬面接をする

自分で練習するだけでは不安という人は就職エージェントを利用してみるのもオススメです。

客観的な視点からアドバイスを受けることができるため、自分ではわからなかった改善すべき点などを見つけることができるかもしれません。

就活がつらい時は就職エージェントに相談!

ここまで就活がつらいと感じる人がすべきことを紹介してきましたが、就活は一人でやらなければいけないわけではありません。

ここまで就活がつらいと感じる人がすべきことを紹介してきましたが、就活は一人でやらなければいけないわけではありません。

つらい時は無理に1人でやろうとせず、就活のプロである就職エージェントに相談するということも一つの手段として考えてみてください。

就活エージェントとは、専任のキャリアコンサルタントが就職活動の始めから終わりまでを支援してくれる人材紹介会社が提供するサービスで、就活生であれば誰でも無料で利用することができます。

就活エージェントの仕組みは上記図のようになっており、企業と就活生の間に入り、キャリアアドバイザーが自分の強みや考え方に合う企業を提案してくれます。つまりエントリーや日程調整などもすべて就活エージェント経由で行うことできるという点が特徴です。

ここまで簡単に就活エージェントについて紹介してきましたが、もっと詳しく知りたいという人に向けて、以下の記事で詳しく紹介しています。

「就職エージェントに興味はあるけど、どこのサービスを利用したらいいかわからない」という人には就職エージェントneoがオススメです。

就職エージェントneoでは、随時2,000社以上の求人を保有しており、その中からあなたに合った企業を紹介してもらうことができます。

さらに内定支援実績は約40,000件を誇っているため、誰でも安心して利用することができるというのもオススメポイントです。

少しでも興味があるという方は、気軽に利用してみても良いのではないでしょうか。

まとめ

本記事では就活がつらいと感じる原因や対処法を紹介してきました。

就活がつらいと感じる原因は人それぞれですが、大抵の人が就活がうまくいっていない時につらいと感じるはずです。そのため、つらい時こそ自分を奮い立たせ、選考対策に取り組んでみてください。

しかし無理は禁物です。就活を1人で行うことにつらさを感じたら誰かに相談するのが望ましいでしょう。

家族や友達など、信頼している人に話を聞いてもらうのも良いですし、就職エージェントに就活を手伝ってもらうのも良いと思いますので、自分に合ったやり方で就活を進めましょう。