【20卒体験談】なぜ外交官志望の私がIT企業を志すようになったのか

21,345 views

最終更新日:2023年12月18日

こんにちは、20卒の慶應生です。

早いもので就職活動を始めてから1年が経とうとしています。私自身、”売り手市場”の追い風もあり、3業界5社(日系IT・コンサル・自動車メーカー)から内々定をいただくことでき、来年度からは日系大手IT企業に勤める予定です。

実は私、もともとは「外務省専門職」と呼ばれる外交官(公務員)になりたいという夢を持って就職活動をスタートしました。

就活を始めたばかりのみなさんの中には「民間企業か公務員かどっちを受けるか」で迷っている方がいるかと思います。また、既に内定を貰っている人の場合、民間・公務員問わず、「複数内定を獲得した際にどのように進路を決めるのか」悩んでいる方もいるかと思います。

私も例外ではなく、「民間企業か公務員か」「複数内定からどのように選択をするのか」の2つの大きな課題で悩みました。今回は、多くの就活生がぶつかるであろう「民間か公務員か」「複数内定からどのように選択をするのか」の2つの問題に対し、一例を示すことでみなさんの意思決定の参考になればと思い、この記事を執筆しました。

民間企業と公務員

unistyleでは過去にも公務員から民間企業へ進路を変えた方の体験談を紹介してきました。

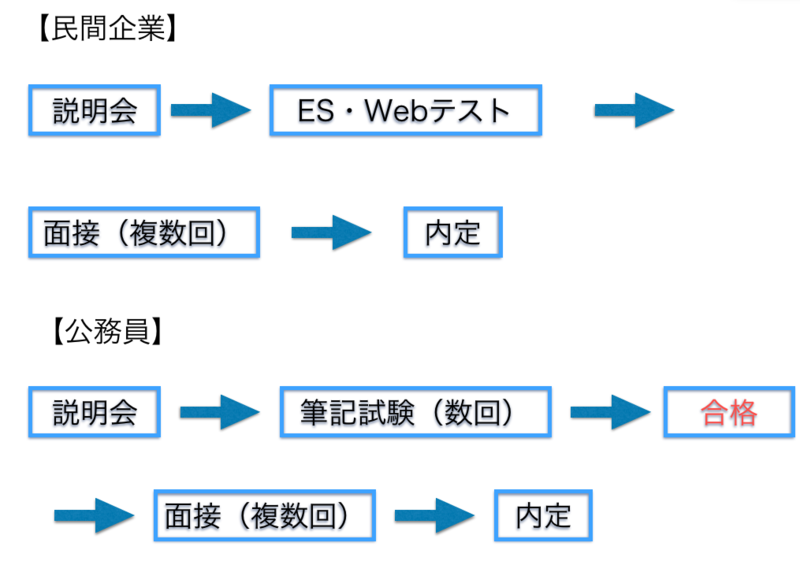

就職活動を始めた当初は、民間企業と公務員の違いがよくわからない方もいるかと思います。そのため、民間企業と公務員の内定までのプロセスを図式化してみました。

民間企業と公務員試験との大きな違いは”筆記試験”だと思われます。筆記試験と言っても公務員試験は、SPIやWebテストなどの民間企業で実施されるものとは大きく異なります。例えば国家公務員総合職の場合は面接である官庁訪問にたどり着くために以下のテストを突破しなければなりません。

公務員試験の中には、マーク形式のテストから専門の論述試験など多岐に渡る場合もあります。大学受験で例えるならば、公務員試験は国立大学を受験する資格を得る前段階であるセンター試験のようなものだと言えるでしょう。

なぜ民間企業と公務員を併願することが難しいのか

中には民間企業と公務員を同時に受験すればいいのではないか?と考える方もいると思います。もちろん私の知り合いの中にも総合商社を始めとした一流企業と某省庁の内定を同時に貰っているような猛者もいました。ですが、一般的に公務員試験と民間企業との並行受験は難しいとされています。

主な理由は以下の3点にあると考えられます。

②:そもそも民間と公務員とで仕事の内容が大きく違う

③:民間企業との受験の時期が被ってしまう

①:公務員試験の勉強が負担

民間企業がES・Webテストなど一回限りのテストを突破することで面接に辿り着けますが、公務員試験では面接に辿り着くまでに基礎能力試験から論述試験など複数回にわけて実施される試験を突破しなければなりません。

Webテストは数理・国語・英語と科目数はそれほど多くはなく、対策も容易です。一方で、公務員試験は経済学・国際法・物理・化学…etcと幅広く勉強しなければなりません。

加えて、国家総合職や一般職では席次(合格者の点数順位)が官庁訪問などの面接で重要になると言われています。昔ほど席次は重要ではなく、人物重視の試験に変わってきていると説明会でも聞くようになりましたが、それでも省庁によっては未だ重要視しているとも言われています。

そのため、突破すればいいWebテスト対策とは違いなるべく高い席次を獲得することが望ましい公務員試験では、必然的により勉強時間を確保する必要があります。

参考:民間就活と公務員試験併願に向けた戦略とコツ

この記事では公務員試験と民間企業受験との併願のリスクについてより深く述べています。

②:そもそも民間企業と公務員とで仕事の内容が大きく違う

そもそも民間企業と公務員とで仕事の内容が異なります。民間企業はあくまで企業ですので、利益を生み出していかなければなりません。公務員は反面、国民に対し営利を目的とせず日本社会のために働くべき存在とされています。

そもそもの形態が異なるために、ESや面接の場において一貫した”企業選びの軸”および”志望理由”を語ることが難しいと思われます。

特に公務員試験の面接では「それ民間でもできない?」「それを民間ではなく公務員でする理由は?」とほぼ聞かれるので、中途半端な併願の場合、どっちつかずになってしまう危険性もあります。

公務員の「なぜ民間ではないの?」といった質問は、民間企業での「競合他社ではなくなぜウチなの?」の質問と同じ意味を持っていると思われます。

併願をするのであれば、民間企業と公務員の両方を納得させることができる「志望理由」を準備していく必要があるでしょう。

③:民間企業との受験の時期が被ってしまう

2018年9月に経団連中西会長による”就活ルール廃止”に対する言及が話題になりました。

就活の流れが大きく変わらなかった場合、日系企業の多くが3月あたりから面接を始め、6月に正式に内定を出します。一方で、公務員試験のスタートである筆記試験の多くは4月から6月にかけて行われます。そのため、民間企業の面接のピークである時期に公務員試験も同時並行で行う必要があります。

また、無事民間企業の内定を貰えたとしても内定承諾期限は長くても6月末までだったりします。公務員は早いものでも6月末から内々定が出るので、最悪の場合内定辞退を巡りトラブルになってしまう可能性もあります。

ここまでで民間企業と公務員との併願の大変さを理解していただけたと思います。とはいえ、そうは言っても、民間企業と公務員どちらにするか決めきれず、両方受けていくなかで決めていきたい学生も一定数いるかと思います。私もその学生の1人でした。

なぜ民間企業に進路を決めたのか

先述したように、私はもともと「外務省専門職」と呼ばれる外交官になるのが夢でした。とはいえ、キャリア官僚や都庁などの公務員の王道にはあまり興味がなく、ただただ外交官だけに憧れていました。

このように「外務省専門職」になりたいと思い就職活動を始めた私は、1年後には日系大手IT企業に進路を進めることになります。なぜ私が「外交官(公務員)」から、民間企業に進路を決めたのか。大きく理由をまとめると次の3点が決定打となり、民間企業を志望するようになりました。

②:自己分析をしてわかったこと

③:新卒カードは一度きり

他の公務員には興味がなかったこと

どうしても〇〇業界以外行きたくないという就活生の友達を見てきましたが、私も例に倣って外務省専門職以外の公務員には興味が持てませんでした。実際に各省庁が開催する説明会や県庁の話などを聞いたりしましたが、どれも自分が働いているイメージがあまりピンときませんでした。

それよりも、説明会やインターンシップで参加したSIerやコンサルなどの方が他の公務員より興味が持てました。

先ほどの公務員と民間企業の併願する難しさの①にあたりますが、どうしても行きたい外務省専門職のために時間をかけて民間企業も併願した場合、器用ではない自分は共倒れする未来が見えていました。

外務省専門職以外の公務員を受験しないのに、公務員試験の勉強のために勉強をするのは非常にリスクが高く感じられました。

結果、公務員と民間企業の説明会を一通りこなし、自分が外務省専門職以外に興味が持てないのを再確認した9月の月末ごろに、完全に民間企業にシフトすることを決めました。

たらればになりますが、もし、都庁や県庁、国家一般職などが民間企業よりも興味が持てていたならば、公務員試験を受けていたと思います。

自己分析をしてわかったこと

参考:簡単にできる自己分析のやり方8選!-やり方別のメリット・デメリットをunistyleが独自調査-

民間企業であろうと公務員であろうと”志望動機”は必ずあります。自分が何に向いているのか・どのような企業を受けたいのか等々は自己分析を通して見えてくるものです。

先ほどのリスクテイクの考えから民間企業に志望を変えたものの、心の底では納得しきれていませんでした。そこで、「なぜ自分の選択に納得できていないのか」その答えを探すために、それまでおざなりにしていた自己分析を徹底して行うようになりました。

A4サイズのノートの3冊目が埋まる頃には次の点に気がつくようになっていました。

②:外交官へのミーハー的憧れ

①:本当の志望動機(やりたいこと)は、外交官でも民間企業でも変わらない

自己分析の結果、自分が仕事を通して成し遂げたいこと・どのような社会人になっていきたいかが見えてくるようになりました。

外交官として国単位の問題を解決するのか、IT企業やコンサルタント職でクライアントの課題を解決するのか、はたまた国を代表するメーカーとして国際課題に取り組んでいくのか。どこを選択するのかは些細な違いであり、民間企業と外交官のどちらを選択したとしても、根底にある思いは変わらないことに気がつきました。

民間企業も公務員もそれぞれしっかりとした準備が必要なのは変わりません。そのため、同じ準備でも多くのチャンスがあるのは民間企業の方ではないかと考え、納得する理由の1つになりました。

②:外交官へのミーハー的憧れ

友人の中には、業界トップだけを総ナメするように受けるミーハー就活生もいました。もちろん業界トップだけを受験するのも一つの就活の軸だと思います。それでも、そのような学生は業界ごとに志望動機を変えたり、面接で企業選びの軸について聞かれた際に苦労していた印象を持ちます。

自分自身も例外ではなく、ただ「かっこいいから」という憧れの側面が強調され、外交官を志望していることに気が付きました。もちろんかっこいい以外にも仕事内容や、やりがいにも惹かれていましたが、「かっこいいから」「他者からの評価が高そうだから」といった他者評価ベースでの考えの側面が強かったです。

上記の記事の派生になりますが、すべての企業の年収・評価などが一緒のとき、自分はそれでも心から外務省専門職になりたいかと問いかけたところ、すぐに「なりたい」と答えられなかったのが、最終的に民間企業に完全に移行するきっかけになりました。

新卒カードは一度きり

新卒一括採用という言葉があるように、日本の就職活動において「新卒」という言葉は重みを持っています。

新卒であるだけで「新卒=ポテンシャル採用」となり、極端な話をすると、特にキャリア選択に制限もなく何にでもなれるチャンスが広がっています。

その反面、新卒採用は「〇〇年3月までに大学を卒業する者、大学を卒業して3年以内の者」などのように年齢条件は厳しく、ほとんどの学生は「新卒カード」は一度しか使わないでしょう。

一方で、民間企業の新卒採用の年齢条件と比較すると、外務省専門職を始め他の公務員試験で設定されている年齢の上限は高く設定されています。

上の例を見てみると、経験者採用とは別に公務員試験での年齢の上限は30歳までと比較的緩く設定されています。

ここから、社会に出てどうしても外交官への道が諦めきれないのであるならば、改めて社会人になってからも受け直せばいいのではないかという考えに至るようになりました。

以上の理由①〜③より、「新卒カード」を使うことで民間企業に就職することを決意しました。

複数内定のうちどのように進路を決めたのか

民間企業にシフトチェンジしてからは、自己分析の結果や自分の興味関心などをもとに、「IT・自動車・コンサル」を中心に見ていました。自己分析で仮設を立て、その上で実際に説明会やインターンシップに足を運ぶことで業界を絞っていきました。

冒頭でも申し上げました通り、最終的には上記3業界5社から内々定をいただくことができました。

贅沢な悩みではありますが、内々定を頂いてから承諾を決意するまでの期間が就職活動で一番大変でした。福利厚生や働き方などのポイントも含め絞り込みをしていきましたが、最終的な決め手は次のポイントでした。

どのようなキャリアを歩んでいきたいのか

「給与」「労働時間」「福利厚生」など企業選びの軸は多伎に渡ります。その中でも私自身最も頭を悩ませた企業選びの軸が、「企業でどのようなキャリアを描いていくか」でした。これは何も私に限った話ではなく、複数内定を獲得した学生なら誰もが一度は頭を抱えた内容ではないかと思われます。

キャリア形成を考える上で悩んだポイント・解決策を1つの記事としてまとめたのでそちらも確認していただけたらなと思います。

特に気をつけていたのが、自分の描きたいキャリアが自己完結で終わらせないようにすることでした。

就活生とはいえ、社会に出て働いたことがあるのはせいぜい長期インターンやアルバイトのみの経験にとどまります。そのため、いくら企業研究や自己分析をやろうとしても、実際に企業で働いている人の姿をみたり話を聞かない限り、考えているキャリアは絵に描いた餅になってしまう可能性もあります。

私は内々定を頂いてから、改めて自己分析とそれぞれの企業に進んだらどのようなキャリアを描きたいのか、5社それぞれ5年スパンで定年までの流れを考えました。

その上でOB訪問や座談会で、自分の考えたキャリアを社員に伝えることで客観的な評価・アドバイスをいただき、自分自身の考えを補完していきました。これらを繰り返すことで自分の進みたい道を明確にしていくことができました。

このようにOB訪問や自己分析を通して最終的に2社まで絞りましたが、それでもなかなか決めきることができませんでした。

最後は「楽しそう」だから

unistyleではこれまでにも複数内定の中からどのように選択していくのか、その方法を紹介してきました。

もちろん私自身もこれらの記事を参考にし、スコア化するなどして優劣をつけようと試みました。それでも「これだ!」と自信をもって選択することができずにいました。

私もこのような記事を書いていますが、「理屈」と「感性」が違うのは内定先を決定するときに痛いほど痛感しました。「A社がB社よりも5点高いからといって割り切ってA社に行く決断はできない」「就職難易度的にはB社だけど、難易度で決めていいのか」。何度も何度も自問自答を繰り返しました。

それでもどうしても内定先を決められず、昨年就活を体験した1つ上の先輩に相談したところ、次の点を指摘されました。

・内定先に100点を期待していたこと

自分の期待が100%叶う企業はないとう大前提を見落としていたこと、「決めきれない」のではなく、決めるための決定打を受動的に待っていることを指摘され、恥ずかしながら自分の考えを改めることとなりました。

最終的には、「理性」の部分で悩みに悩みぬいたので、最後の最後は自分の直感を信じ、「一番楽しそうだな」と思えるIT企業を選択し、私の就職活動は一区切りを迎えました。

さいごに

選択したIT企業が果たして正解だったのかと言われると、私自身答えはわかりません。

過去のunistyleインターン生には、業界大手の内々定を獲得しながらもあえて同じ業界でその企業よりも難易度の低い企業を選択した者もいます。

unistyle創業者の樋口もかつては「広告業界」を志望していましたが、ファーストキャリアとして「総合商社」を選択したことが今のunistyle創設に繋がっています。

「民間なのか公務員なのか」「A社なのかB社なのか」就職活動では何度も選択を迫られる瞬間があります。どの選択が正しいかは、実際に働いてみて振り返ってみたときにはじめてわかるものです。更に難しいことに、わからないからといって、何も選ばないという選択肢もありません。

大切なのは、「何が正しいのかで選ぶのではなく、選んだ先が正しかったと言えるように選んだ先で全力を尽くす」ことではないでしょうか。

.png?1626757321)