安定志向の自分が国家総合職(旧:国家Ⅰ種)ではなく民間就職に舵を切った理由

51,970 views

最終更新日:2024年10月21日

こんにちは、現在就活中の19卒国公立大生です。

私は現在、大学を一年間休学しています。大学3年次は、公務員試験(特に国家公務員総合職)に向けて勉学に励んでいました。その後、国家総合職に最終合格したものの、休学という選択肢を選びました。

今回は、タイトルにあるように国家総合職に最終合格した私が、なぜ休学してまで民間就活に舵を切ったのかについてお話したいと思います。

-

【本記事のアウトライン】

・国家総合職とは何か、その試験制度や年収について

・国家総合職が学歴社会といわれる所以

・私が民間就活に切り替えた理由

・減少傾向にある国家総合職志望者

国家総合職(旧:国家Ⅰ種)の試験制度・待遇

まずは、国家総合職についてご存じない方やあまり詳しく知らないという方に向けて、試験制度についてざっくり説明させて頂きたいと思います。

国家総合職試験は、以前は国家Ⅰ種試験と呼ばれていました。いわゆる「キャリア官僚」になるための試験を指します。公務員試験の中でも最難関と言われており、最終合格はもちろん、その後の内々定までたどり着く人はごく少数です。

まずはその試験フローについて以下にまとめてみました。

1次試験(マークシート式)→2次試験(論述式、人物試験)⇒[[最終合格]]

↓

官庁訪問(GD、採用面接)]⇒[[内々定]]

1次試験と2次試験に合格してはじめて最終合格者となり、官庁訪問を行う権利を得ることができます。私の受けた大卒程度、法律区分の国家総合職試験の1次試験の倍率は8倍程度、2次試験の倍率は2倍程度となっており、全体の実質倍率は約15倍となっております。もっとも、ここでただ試験に最終合格すればいいというものではなく席次も非常に重要となります。財務省や外務省、経産省、警察庁などの人気省庁を志望する場合は特に席次を意識する必要があるといえます。

最終合格時点では、大袈裟に言うと民間でいうESとWebテストが通過した段階に過ぎません。官庁訪問では10数回の面接が複数日に渡り行われ、省庁によっても差がありますが、その倍率は2.5倍ともいわれています。官庁訪問では、省庁に関する知識はもちろんのこと、政治や経済、社会、カルチャーなど幅広い知識が必要となります。そして、その熾烈な官庁訪問を見事乗り越えると内々定となります。

つまり、内々定を得るためには、全体として見ると約30倍もの高い倍率を勝ち抜いていく必要があります。

ここで、官庁訪問とは何かご存知ない方もいるかと思いますので、簡単に説明させて頂きます。

官庁訪問とは、各省庁に採用面接を受けに行くもので、最大3省庁を受けることができます。丸一日拘束される場合がほとんどで、これが数日に渡って行われます。

この官庁訪問が、国家総合職試験の最大の山場であり、ここで内々定を貰うことができなければ、無い内定となります。

次に、国家総合職の職務内容についてみていきましょう。

国家公務員には総合職と一般職の2種類があり、大まかに説明すると民間企業同様、総合職が将来の幹部候補としての職務、一般職は主に事務処理等を担当することとなります。

両者の大きな違いは、「昇進スピード」と「就くことのできる役職」の2つです。総合職の方が、より早く管理職ポストに就くことができ、最終的には事務方のトップである事務次官のポストも狙うことができます。

もっとも、一般職採用であっても本人の希望や努力次第で管理職を目指すことも十分に可能なようです。

続いて、キャリアパスについて簡単に説明します。

ここでは、国土交通省のHPを参考にみていきたいと思います。

1年目〜3年目

採用直後は、本省係員として配属され、政策立案や法令事務などに携わります。

4年目~6年目

本省係長として、よりオリジナリティのある政策立案や法令作成業務などに携わります。地方支分部局の課長としての赴任、他省庁への出向等の機会があります。

7年目〜

本省課長補佐クラスとして、国土交通省の政策の企画・立案の中枢となっていきます。その後は、在外公館の一等書記官、地方公共団体の部課長、地方支分部局の部長等のキャリアを経て、本省課長等へ昇進し、国土交通行政において重要な役割を果たしていくことになります。

参考:国土交通省採用HP

他省庁でも概ね同様のキャリアパスを歩んでいくこととなります。また、総合職に関しては海外留学や海外勤務の機会も多分にあるようです。

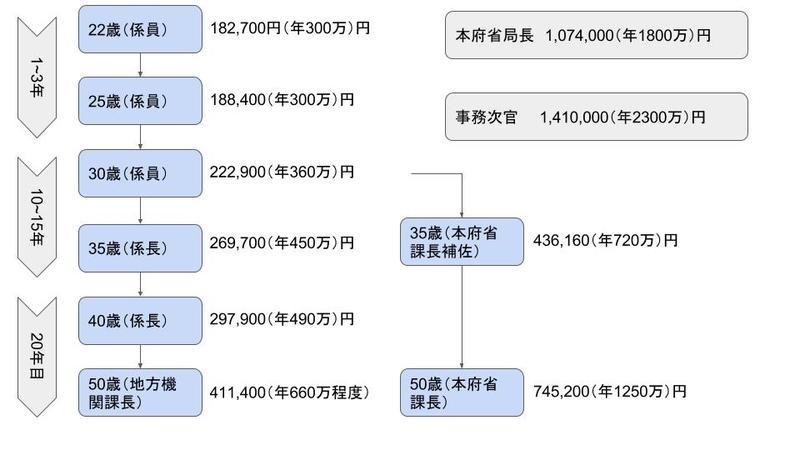

最後に、皆さんが最も気になっているであろう給与について見てみましょう。

キャリアパスと給与について人事院が発表している年収モデルから以下のようにまとめました。

【国家公務員モデル給与例(扶養親族がいない場合)】

参考:平成29年人事院勧告

もっとも、これには残業代等が含まれていないため、実際の年収としてはプラスαで100〜300万円上乗せした金額をイメージしてもらえれば良いかと思います。

昇進するにつれて金額も上がり、給与自体は民間大手と大差ないといえますが、その仕事量からするとやや低いといえるかもしれません。また、トップの事務次官ともなると年収は約2300万円になるようです。もっとも、官僚の出世争いは熾烈でトップ事務次官になれるのはたった一人です。出世争いに敗れるといわゆる天下りをして再就職することが多いです。そのため、上記の通り一人ひとりのキャリアが大きく異なり、給与に関しても相当な個人差があるといえます。

学歴社会の国家総合職(旧:国家Ⅰ種)

ここでは、私が民間就活に切り替えた理由についてお話したいと思います。

結論からいうと、私の学歴では将来的に活躍しにくい職場だと判断したためです。

なぜそう考えたかについて書いていきたいと思います。要因としては以下の3つが挙げられます。

①国家総合職は他に類を見ない学歴社会である

②旧帝・早慶以外は官庁訪問で切られる可能性が高い上に訪問できる官庁も限られてくる

③官庁訪問を乗り越え就職できたとしても出世が見込めない

国家総合職が学歴社会であるといわれる所以について説明していきたいと思います。

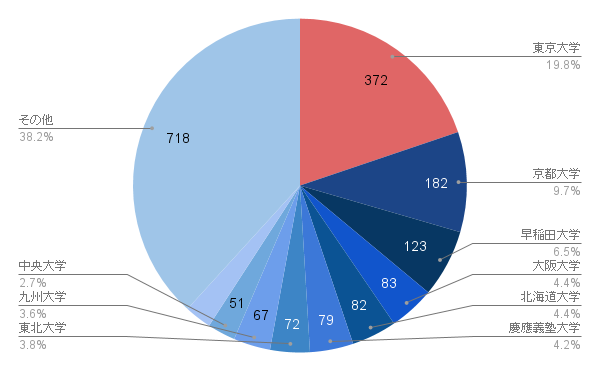

以下のデータをご覧ください。

【平成29年度(2017年度)国家公務員採用総合職試験・出身大学別合格者数】

参考:ReseMom

一目見てご理解頂けると思いますが、東京大学の合格者が圧倒的に多いことが分かります。2017年度の国家総合職最終合格者は1878人であるため、合格者の約5人に1人が東大生という計算になります。

なお東京大は各省庁の総合職の就職者数を発表している。内訳は、総務省27人、国土交通省26人、経済産業省23人、農林水産省17人などとなっている。昨年、各省庁の採用予定者数のうち東京大の人数は、総務省が49人中27人、経済産業省が43人中23人、外務省が28人中15人、金融庁が18人中10人となっており、これらでは5割以上を占めている。やはり人気省庁では東京大の強さは際立っている。

以上からも、国家総合職に占める東大のウェイトの大きさがよく分かります。

また、官庁の中で最も人気である財務省を例に見てみると、事務方のトップである財務事務次官の歴代出身大学は、57人中55人が東京大学、残り2人が京都大学となっております。

これについては、官僚に占める東京大学出身者の割合が高いため、事務次官の割合が高くなることも不自然ではありませんが、やはり少なからず学閥が関係しているとも考えられます。

このように、国家総合職に就職する人、出世していく人の学歴には、民間では考えられないほどの偏りがあるといえます。そのため、当然ながら学閥が力を持ち、出身大学が官庁訪問や出世でも大きく影響するのが実情です。官庁訪問に学閥が影響するという理由は、大学のOB・OGである現官僚との繋がりを持てるか否かで省庁の採用情報などを得ることができるか否かが変わってくるためです。当然ながら、OB・OGが多い大学の方が情報量という面で有利な傾向にあります。

ここからは、私が見聞きしたりインターネットなどで囁かれたりしている情報ですが、省庁によってはOB・OG経由で官庁訪問に来るよう連絡したり(内々定を必ず出すとの旨を伝えた上で)、官庁訪問で学歴順に面接を行い低学歴(ここでは旧帝・早慶以外)の人については面接をしてもらえなかったりといった話があります。

これらについては、確証が取れているものではなく、あくまで噂にすぎないのでその点お間違いのないようご注意下さい。しかし、このような噂が出回るほど国家総合職は学歴社会であるのは事実でしょう。

以上が、国家総合職が学歴社会であるとの所以です。

つまり、正直なところ自分の大学だと先が知れていて、また、前述の通り年収もそこまででもありません。そのため、私は国家総合職という選択肢を選びませんでした。もちろん、民間でも学閥はあると思いますが、それでも数字などビジネスの結果で巻き返せる余地が大きいと考えています。私は自分の実力が正当に評価される環境で働きたいと思い、民間就活を選びました。

東大生に関しても国家総合職の人気は落ちている

東大の牙城ともいえる国家総合職ですが、東大生の中でも人気が落ちてきているようです。

まず、国家総合職自体の志願者数の変遷について見てみます。

キャリア官僚を志す学生が減少している。2017年度の総合職の第1次試験の合格発表が12日に迫ったが、人事院によると、17年度の総合職試験(11年度までは1種試験、1984年度までは上級試験)の申込者数は前年度比6%減の2万591人。1970年度以来47年ぶりの低水準だった。

参考:日本経済新聞

以上の新聞記事からも分かるように、そもそも官僚を志す人の割合は減少傾向にあります。一般的に、国家公務員に限らず公務員志願者数は景気によって増減するといわれています。公務員は安定しているとのイメージから、好景気の際は志願者数は減り、反対に不景気の際は志願者数が増える傾向にあります。

次に、東大生の国家総合職就職不人気について見てみましょう。

毎年「国家I種」試験の合格者を多数輩出する東大前で学生に話を聞くと、

「父も官僚なので子どもの頃から憧れてるんですけど、仕事の割に給料が安いイメージがある。周りの友達も外資など、民間企業に行く人が多くて、公務員志望はあまりいません」

「なるのが大変な割には外資や大手銀行に比べて給料がよくないので、ちょっとコスパが悪いのかなって」

「気持ちが強い人じゃない仕事だと思う。薄給だけれど、仕事はそれなりに大変」

と、あまり良いイメージを持たれていないようだ。

参考:AbemaTIMES

やはり、景気の影響だけでなく薄給・激務といったマイナスイメージから東大生も国家総合職を敬遠する傾向にあるようです。売り手市場であるのに加えて、分配側ではなく価値を生み出す側(ビジネスサイド)で力を発揮したいと考えている人の割合が高まっていることも関係しているのではないでしょうか。

これには、仕事に対する価値観も影響しているのではないかと考えます。現行政府が働き方改革を推進しているように、バブル期のようにひたすら働くことが良しとされる時代ではなくなりました。世間体や出世だけに価値基準を置くのではなく、自己の能力をより発揮でき、より働きやすい環境であるかを基準に仕事を選ぶ方が増えているのではないでしょうか。

以上のように、東大生の国家総合職への人気も低下傾向にあるといえそうです。

最後に

皆さん、最後までお付き合い頂きありがとうございました。

ここまで、私がなぜ国家総合職でなく民間就活を選択したのかについてお話してきました。一言申し上げておくと当記事は、決して官僚になることや官僚社会の内部体制について批判することを目的としたものではありません。むしろ、国の中枢に入って日本を支えたいという志が高い方に、国家総合職を目指して頂きたいと考えています。

激務・薄給・学歴社会等悪い噂ばかりが目立つ国家総合職ですが、その社会貢献性や公共性は民間企業と比較にならないくらい大きいでしょう。また、私自身も省庁の説明会等に何度も参加し、官僚の方々の熱意や意欲については並々ならぬものを感じました。現在では、官庁訪問で大学名を名乗らせなかったり面接カードにも大学名を書かせなかったりと学歴社会であった国家総合職も変わりつつあります。今後は、より学歴に関係なく活躍できる環境になっていくことは間違いないでしょう。

また、皆さんの中には、公務員か民間で悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。そういう方については公務員勉強と民間就活を並行して自分の適性、志向を考えていけばいいのではないでしょうか。私の周囲にも両立をしていた人は現に沢山いました。私自身は初めから公務員と決め打ちしたために休学することになってしまったため、時間をかけて自分の適性をよく見極めることが重要かと思います。もっとも、安易な考えで公務員勉強もしておこうという考えであれば、賛成はできません。国家総合職を含め、公務員試験は片手間で合格できるような簡単な試験ではありません。勉強と就活の両立をするのであれば、それだけの覚悟をもって挑むべきでしょう。

この記事が、皆さんの就職活動に少しでも役立てば幸いです。今後もunistyleを是非ご活用ください。

photo by StooMathiesen

.png?1645753575)