民間就活と公務員試験併願に向けた戦略とコツ

31,608 views

最終更新日:2023年10月27日

皆さん、こんにちは。19卒の国公立大生です。

私は現在休学しています。以前は国家総合職試験に向けて勉強をしていたものの、現在は民間就活に切り替えました。私が休学してまで、なぜ民間就活に切り替えたのかその理由については、「安定志向の自分が国家総合職(旧:国家Ⅰ種)ではなく民間就職に舵を切った理由」の記事に目を通して頂ければ、ご理解して頂けるかと思います。

今回は、公務員試験を目指している方であれば、一度は考えるであろう「民間就活と公務員試験の併願」についてお話したいと思います。私自身も、民間か、公務員か、それとも併願にするかについて相当な期間悩みました。インターネットで併願についての記事も検索しましたが、千差万別述べていてどの情報が正しいのか、どの記事を参考にすれば良いのか全く分かりませんでした。私自身はこの記事を通して、併願が良いか悪いかのようなことが言いたいわけではなく、客観的な判断材料を皆さんに提供したいと考えています。

当記事が、過去の私のように併願するか悩んでる方にとって、また併願を決めた方にとって少しでも役立てば幸いです。

はじめに

ずばり、民間と公務員の併願は可能なのでしょうか。結論から言うと「可能」です。

ただし、併願するには相当な覚悟が必要となります。単純に言えば他人の2倍の就職活動をすることになる訳ですから、かなりの気力と体力を要します。また、併願したからといって、どちらかが成功するといった保証は全くなく、両方とも失敗する可能性も当然ながらあります。

これらを念頭に置いた上で、それでも併願をするという覚悟を決めた方に向けて、併願のための最善策を提案していきたいと思います。

公務員試験併願について

まず、公務員試験での併願についてまとめたいと思います。

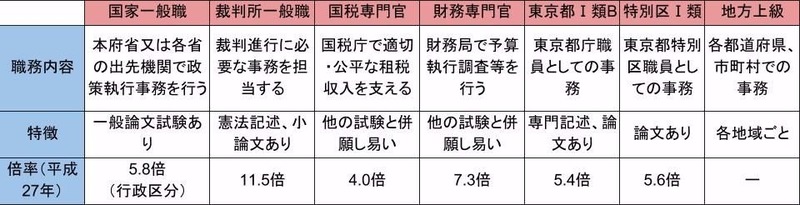

公務員試験では、複数の試験種を併願することが通常であるため、多くの方が受験するであろう試験種について時期・試験科目の特徴を簡単にまとめたいと思います。

【併願されることの多い公務員試験】

今回は、国家総合職いわゆるキャリア官僚については対象外としています。その理由としては、官僚志望の方は内定が得られなかった場合、民間企業に行くか、来年もう一度受け直すことが多いためです。官僚が第一志望の方は、他の公務員試験を受けることが少ないため、今回は省略させて頂きます。

【公務員試験フロー】

以下の表は、平成28年度の日程を参考に作成しています。

.jpg)

公務員試験は年度によって試験日程が大きく変わることが多いため、必ずご自身で確認いただくようお願いします。

上記に示した、7つの試験に関しては多くの公務員志望者が併願しています。もっとも、国税専門官と財務専門官、東京都Ⅰ類Bと特別区Ⅰ類に関しては、日程的にそれぞれどちらかしか受けることができません。

また、国家総合職試験の1次試験は、他の公務員試験よりも日程的に早いため、練習として受ける方も多いようです。

民間と公務員試験の主な時期

次に、民間就活と公務員試験のスケジュールについて簡単にまとめてみました。

.jpg)

以上、見て頂ければ分かるかと思いますが、民間就活の方が公務員試験よりも早期に選考が始まるため、一定の勉強量を確保することが難しくなります。ここが、併願の最も難しい点で、民間就活をしながら公務員試験に向けてラストスパートをかけなければなりません。よほどの覚悟がなければ、両立はかなり難しそうです。また、早期に民間の内々定を得ると、公務員試験への意欲も薄れがちです。自分が将来的にどうなりたいのか、どのようなキャリアを歩みたいのかについて、この時期にはある程度固めていく必要があります。

併願のリスク

以上のように、民間と公務員の併願はスケジュール的に非常に厳しいといえます。公務員試験は一般的に平均で1000〜1500時間の勉強量が必要といわれています。最低の1000時間で足りるとしても、1日5時間勉強したとしても200日、8時間したとしても130日近くかかります。また、都庁や人気県庁など倍率、難易度が高い試験を目指す場合には、これ以上の勉強時間が求められるでしょう。

併願する場合、民間就活が始まると十分な勉強量が確保しにくいため、当然ながら公務員試験一本に絞っている人よりも、より早く準備をする必要があるといえます。

もっとも公務員試験対策はSPI等のWebテストにも活かすことができます。また、反対に民間就活に向けた自己分析や面接、GD対策は、公務員の面接やGDでも活きます。

公務員試験には、数的処理と時事問題が多くの場合課されますが、その内容は民間で課されるWebテストの内容と非常に似ているため、公務員試験の勉強をすることがWebテスト対策に繋がります。一概には言えませんが、私の感覚としてはWebテストの方が難易度が低いです。

次は、国家一般職の実際の面接カードの設問を参考に民間のES対策が公務員試験面接にどう活きるか見てみましょう。

[志望動機・受験動機]

[これまでに取り組んだ活動や体験]達成感があったと感じたり、力をいれてきたりした経験について、簡潔に記入してください。

・学業や職務において

・社会的活動や学生生活において(ボランティア活動、サークル活動、アルバイトなど)

[関心事項]最近関心を持った社会問題や出来事、日頃興味を持って取り組んでいることなど

[趣味特技など]

[自己PR]長所や人柄について

志望動機・受験動機以外は、民間企業のESでよく問われる項目と何ら変わりません。このように公務員試験でも面接で聞かれる内容については民間企業と大差ありません。

その上、ほとんどの試験種では面接は1,2回程度しかないため、民間と比較して面接選考自体の難易度は低いといえます。

併願に向けた戦略・コツ

ここからは、併願に向けて何をどのようにすべきかその戦略とコツについてご提案したいと思います。私自身去年一年間公務員試験の勉強をしてきたため、その経験に基いてお話します。

一般的に公務員試験を目指す人は、大学3年生の4月から予備校に通うなどして、勉強をし始めます。併願を考えている人も、この時期から始めれば十分合格は可能であると私自身は考えています。夏休みや秋から勉強を始めて合格する方もいるため、自分のスペックや能力を踏まえた上で、いつから勉強を始めるかを判断しましょう。とはいいましたが、早くから勉強を始めるに越したことはありません。

ちなみに、多くはないですが私の周りにも併願している人はいました。

そのような人は、早めに内定が出る企業を受ける等、公務員試験が集中している時期になるべく選考が被らないようにしていたようです。しかし、公務員試験の1次試験、2次試験の時期は、6月の民間採用解禁の時期とどうしても被ってしまうため、勉強と選考をうまく両立することが求められます。そのため、民間就活だけをしている人よりも、業界を絞り受ける企業もかなり絞り込んで受けている人が多いかと思います。

面接時の受け答えについて

ここからは、私の主観でお話しますが、民間企業の面接では公務員試験を併願していると言わないほうが無難です。企業側の心理としては、併願している就活生は公務員試験に落ちたときのための保険として、民間企業を受けているというような印象を抱く傾向にあるといえます。

また、民間企業の採用担当者には、公務員試験志望者は「利益目標を追えない」というイメージを持たれがちです。「公務員が利益を追求していない訳ではない」という反論もあるかとは思いますが、それが真実かどうかは別として、相手がどういう印象を抱くかを意識して面接に臨むのが良いかと思います。

同じく公務員試験の面接でも、民間企業を併願している旨は伝えない方が無難でしょう。理由としては2つあります。

1点目は、不要な対策をしないためです。併願している説得力のある理由を端的に伝えることは非常に難しいです。併願していることを伝えてしまうと、ほとんどの場合その理由について問われます。確固たる理由があり、それを端的に相手に伝えることができるのであれば、伝えてもいいかもしれませんが、そうでないならば伝えないほうが無難です。

2点目は、面接では他の質問に時間を使った方が有意義だからです。併願している理由を伝えることであなたの評価が上がることはあまり考えられません。基本的に、その質問に答えたところで、相手の印象としてはマイナスがゼロになったに過ぎません。そのような質問に時間を割くのであれば、他のあなたの評価がプラスになるような長所や強みが伝わる質問に時間を使いましょう。

したがって、民間、公務員ともに併願している旨は伝えない方が良いかと思います。

以上述べたことは、あくまで私の考えですので、その点ご理解いただいた上で、併願している方は実際の面接で併願していることを伝えるかどうか自身で検討してみて下さい。

最後に

以上、ここまで見てきて併願するかどうか多くの方が悩んでいることかと思います。

僭越ながら、私から皆さんにアドバイスさせて頂くと、民間就活と公務員試験の両方が中途半端になるくらいなら、併願はするなということです。

「二兎を追う者は一兎をも得ず」というように、両方を追いかけた結果、就職留年した人も実際に知っています。何度もしつこいようですが、併願するのであれば、それなりの理由と覚悟を持って臨みましょう。併願して両方で良い結果が出た人もいますし、併願自体は決して無理なことではありません。

しかし、両方で内定を得たところで、自身が行くことができるのはどちらか1つです。そのため、なるべく早く自分の適性、志向を見極めましょう。そのため、なるべく早い時期から自己分析を行い、公務員か民間かどちらに就職するのがベストなのか考えましょう。

この記事が、皆さんの就職活動に少しでも役立てば幸いです。今後もunistyleを是非ご活用ください。

photo by Tim Wang