インプット・アウトプットの橋渡し。就活で意識すべき "スループット" 論とは

18,143 views

最終更新日:2024年10月23日

小中高大と学校に通い、学位記を手に入れ、企業に就職する。そんな(少なくとも今では)一般的な流れの中で、 多くの人にとって避けては通れない、受験勉強・就職活動。

「部活と勉強」「受験と就活」といった経験者が多いものについては、その共通点や比較がしばしばなされます。

例えば、「受験に答えはあるが、就活には答えがない」。本当にそうでしょうか?こういった複数の事象から共通項を導き出すことは、自身の見識を広げるうえで重要な思考法です。

以上を踏まえ今回は、就職活動と受験勉強を軸に置きながら、「スループット」という言葉をキーワードに、就職活動で意識すべき「学び方」について精査していきます。

▶インプット・スループット・アウトプットの語義と関係性

▶受験勉強・就職活動における ”3プット(スリープット)” とは

▶就職活動で有意義な3プットをするために

▶スループットはこれからますます求められる時代になってくる

▶最後に

インプット・スループット・アウトプットの語義と関係性

就活生に限らず、「インプット」「アウトプット」という言葉は多くの方が認知し、使用したことがあるでしょう。

両者の語義は「入力」「出力」であり、主に情報処理の分野での試験(ホワイトボックス・ブラックボックステストのような話です)に関連して用いられています。今では同分野に限らず、

・何らかの情報を得ることを「インプット」

・何らかの情報を(ある成果物として)出すことを「アウトプット」

のような形で一般的に定義されてます。

「インプット」→(したものを)→「アウトプット」する。

一見単純な図式に思われますが、最近ではこの間を繋ぐ言葉として「スループット」という概念が注目されています。

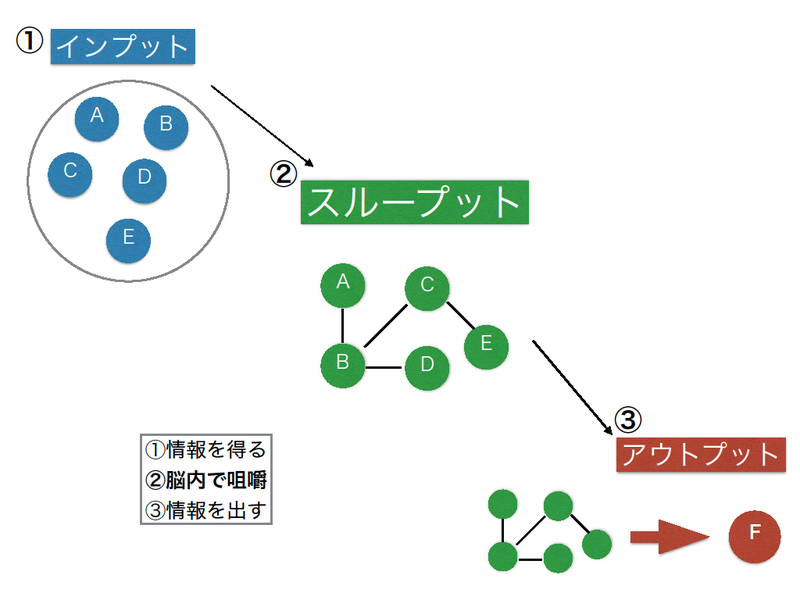

この図のように、スループットとは「インプットしたものを自分の脳内で咀嚼し、効果的なアウトプットに繋げるための過程」と定義づけることができます。

よく「アウトプットを前提としたインプットをしなさい」という指摘がありますが、この場合のインプットとは、スループットの概念も含むものということが読み取れるでしょう。

自己分析では、インプットと同程度にアウトプットも大事です。インターンの面接はアウトプットの場として最適であった上に、面接の振り返りをすることで自己理解も深められると考えました。インプットはアウトプットを想定して行うべき、とよく言われますが、まさにその通りで、実際に面接で深掘りされ、答えに窮した質問に関しては、面接後に考え直すということを繰り返し行うことで、自己分析に関しても深まっていったと考えています。

余談ですが、このスループットについても、元は情報処理の分野に起源があるとされています(情報の「処理」自体がこれに近しいものになります)。皆さんが月末になると携帯電話の通信制限に焦慮するのも、実はデータ処理上のスループットに問題があることが要因の一つになります。

※以下では、この「インプット」「アウトプット」「スループット」の3つを合わせて、便宜上 "3プット(スリープット)"と呼ぶことにします。

受験勉強・就職活動における ”3プット” とは

就職活動におけるインプットと言えば、自己分析・業界研究、就活テクニックの習得で、アウトプットと言えば、OB訪問で自分の意見を述べる、エントリーシートを書いて添削してもらう、模擬を含めた面接を受けるなどです。

例えばWebテストでも書籍を用いた学習はインプットですし、"捨て駒"の企業のアカウントで実際に受験しにいくのはアウトプットに当たります。先ほど紹介した「【20卒必見】19卒内定者が教えるアウトプットを前提とした自己分析法|「結果」より「過程」重視の自己分析を」にもあったように、一見典型的なインプットに思われる自己分析も、アウトプットを通してその効果を高めることが必要です。

すなわち、基本的に一つのフェーズではインプット・アウトプット双方の側面があり、就職活動はこの両者をかけ合わせて進めていくことになります。

一方受験勉強についてはしばしばインプットの世界と言われますが、実際にはこちらもインプットとアウトプットのかけ合わせで成果を出していくものと言えるでしょう。

例えば数学では公式を覚えれば覚えた分だけ点数が取れるわけではなく、演習問題を解くというアウトプットの過程を通して、他の問題でも活用しうる知識として変換していく過程が必要になります。このように、「わかる」と「できる」の間を埋めることがスループットと言えるのかもしれません。

エントリーシート(ES)を「パクる」ために必要なスループット

評価された先人たちがなぜ評価されたのか参考にする中で、自分なりのアレンジを加えてより良いものを志向してもらいたいと思います。

上記エントリーでも述べましたが、評価されるESを書き上げるうえではまず過去に実際評価されたESを読み込むことを出発点とするのが効果的です。その際、出来るだけ自分に近いスペック(=あなたを構成する外的要因全て。この場合は特に学歴や学生時代の経験等)の内定者のものを参考にするとよいでしょう。

では、過去の内定者のESを「読め」ばそれでいいのか。「読め」ば「書け」、それが評価されるものに仕上がるのか。

▼

・【スループット】「読む」「書く」の橋渡しとしての

▼

・【アウトプット】企業に評価されるESが書ける

この両者の乖離を埋める過程こそがスループットに当たります。

すなわち、「内定者ESに共通する要素は何か」「なぜそれらが当該企業で評価されたのか」「現状の自分のESには何が足りないのか」...

こういった部分を考え、解を導くことで初めて効果的なアウトプットに結びつくことを認識していただければと思います。

就職活動で有意義な3プットをするためのステップ

ここまでの内容から、インプット→アウトプットの流れの中でスループットがどのように機能しているか・なぜスループットが必要になるのかは理解していただけたかと思います。

以降は、就職活動においてこの3プットをどのように意識し、内定獲得へ結び付けていけばよいかを簡単にご説明します。

3ステップ|その1:インプット

先ほど触れた「大学の勉強ばかりしても就職活動で評価されない理由 :インプット重視の学生とアウトプット重視のビジネス」の記事にもあったように、インプットは「インプットしかしてない」状況が批判されがちなことから、何となくこれに注力するのがよろしくないかのような風潮が少なからずあると思っています。インプットは順番的にも初期の段階であるため、英単語帳の学習をしていたりWebテストの勉強をしているのが何となく遅れていてダサいと感じる声も耳にしたことがあります。

しかし、あくまで意味がないのはインプット「しか」していない場合の話であり、3プットの出発点としてインプットの立ち位置を正しく把握するべきだと思っています。

「Googleがあるからインプットに差はつかない」は本当か

この手の話をすると、

「今やGoogleを始めとした検索サイト・Webサイトの存在によって、誰もが平等に多くの情報を得ることができる時代になっている。これだけ情報がオープンな時代において、知識を得るインプットでは差がつくことがない」

といった考え方をしばしば耳にします。果たしてこれは正しいと言えるでしょうか。

確かに、一般人でも触れることができる情報量がここ十数年で飛躍的に増したことは紛れもない事実でしょう。しかしこの場合、情報量だけでなく「情報の種類・質」、すなわち「どんな情報をインプットするのか」によりインプットの成果に十分差がつくものだと思っています。

また、そもそもGoogleのような検索サイトの存在があっても、近年の学生は「ググり力」に欠ける方が多い印象があります。例えば、商社の企業研究しようと思っていても、どのように検索すればいいかわからず、「商社 企業研究」の検索で止まってしまい、「商社 ビジネスモデル」「商社 仕事内容」と派生してググることができないケースが多々あります。テクノロジーの発展に伴い、ググらなくても、欲しい情報が自分のもとに手に入ってしまう時代になってしまったためです。

就職活動で欲しい情報に対して、適切な検索ワードからあるべき情報を導けるか。そして、そもそもそれらの情報は正しいものと言えるのか。誰もそれを保証してくれはしません。

就職活動の情報を提供するWebメディアの一つであるunistyleでは、1,300以上の記事・23,000以上のES・選考レポートで皆さんに有用なテクニックや考え方をご提示しています。まずは以下のまとめを参照することで効率的なインプットの入り口として活用いただければと思います。

参考:就活の始め方【読まずには始めたらもったいない!unistyle就活記事33選】

3ステップ|その2:スループット

さて、次にインプットして得た情報を脳内で咀嚼するわけですが、この際意識しておくべきは、「咀嚼の論点」です。

就職活動におけるスループットの重要な論点の一つに「抽象化」があります。

この記事に書かれている通り、実体験→抽象化→他への還元といった流れで進むのが就職活動で整理しておくべき思考の流れになります。すなわち、具体→抽象→具体で応用性を高めることが肝心です。

参考:富士通 【内定】エントリーシート(wishコース)(営業)

例えば、こちらの富士通内定者の学生時代頑張ったことから、どのような人柄・素養が読み取れるでしょうか。何が評価されて内定に結びついたのでしょうか。

・留学先で適切なコミュニケーションが取れるほどの英語力

・海外でインターンに参加したという事実

・インターンの採用に結びつけたプレゼンテーション力

このように、エントリーシートに書かれた文言をそのまま抽出し、それが評価されたと判断するだけでは、インプット=事実の抽出止まりで効果的なアウトプットへ繋げることはできていません。

抽象化が全くできていないと、極論「海外でインターンシップをするためにオーナーにプレゼンテーションして参加を勝ち取った」という同一の経験をしていないと参考材料にならないことになります。

今回の場合、

・「これまで経験したことのないような環境下でも臆せず現状を打破できる程の行動力」

・「価値観や立場の異なる人に対しても自らの考えを共有し、周囲を巻き込める力」

辺りが評価されたとスループットによって考えることができるでしょう。

こうすることで、例えば「価値観や立場の異なる人」について「国籍」に限らず「上級生と下級生」「競技者とイベンター」「正社員とアルバイト」といった形で、ゼミ・サークル・アルバイトのような身近な経験の場合でも応用することができます。

まとめると、「何を知り」の次の「何を考え」の部分として抽象化を行い、自分自身の就活に還元することが、3ステップの2段階目になります。

3ステップ|その3:アウトプット

本記事はスループットをテーマにしたコラムになりますので、アウトプットの詳しい手法やテクニックについては過去記事に譲りますが、就職活動における一番のアウトプットは実際に企業の選考を受けてみることであるとunistyleでは何度もお伝えしています。

●ESのアウトプット

当然ですが、ESはGD・面接とは異なり「選考に参加したときのフィードバック」をその場で得ることはできません(参加したとき=ESを書いているときとしています)。

今やunistyleを始めとした各種メディアでインターン・本選考の過去ESを自由に閲覧することができる時代。実際に選考会場に行かずとも練習できるフローであるため、先輩からの添削やOB訪問で社員から意見を求めるなどして適宜アウトプットできる点は他にはない大きな特徴でしょう。

添削をするのであれば添削者と依頼者の間で目的意識を共有させること・OB訪問では事前に後の選考に結びつく質問を用意しておくことなど、効果を発揮するために最低限守るべき事項については認識すべきです。

参考:

①「ES添削してください!」と依頼されたときに。聞く側・見る側双方に役に立つ、エントリーシート添削論

②OB訪問やり方大全!OB訪問の目的から時期・質問内容まで徹底解説

●面接のアウトプット

一方面接は、キャリアセンターや友人同士などで模擬面接を実施することはできるにせよ、基本的には実際に選考会場へ足を運んで受験することが基本となります。

面接選考に向けての大前提として、

①考えてないことは書けも話せもしない

②書けないことは話せない

③面接は ESの内容を基にして進行することが多い

の 3 点は抑えておくべきでしょう。

上記記事でも述べましたが、面接は面接官の問いに回答する口頭試問試験などではなく、面接官ー就活生のコミュニケーションの場です。

よく、「面接は慣れだよ」と単純に場数を踏むことをよしとするアドバイスは多い気がしていますが、「慣れ」の効果には

①面接という”雰囲気”に慣れる

②自身の深堀りされるパターンを知ることが出来る

の2点があります。①は結局「緊張が抑えられる」みたいな話であり、②の演習効果の方がよっぽど重要です。

面接経験を数多く積んだ学生からは、「以前受けた別企業の面接とほとんど同じ内容で面接が進んだ」「話の展開でだいたい次にくる質問が予想できるようになった」など、ある種の境地に達したとも言える報告が度々なされています。

質問を予想することに本質があるわけではありませんが、ESを執筆・添削の段階で思考を整理→実際の面接選考で深堀りパターンを知るという形が、アウトプットとして効果的なサイクルです。

面接に「慣れ」ることは今後どういった「準備」をすべきかを考えるうえで参考になることも多いため、アウトプットを次のインプット/スループットに還元するという意味でも、業界問わず積極的に企業の選考に参加する気概を持っていただければと思います。

スループットはこれからますます求められる時代になってくる

さて、ここまでの内容で就職活動におけるスループットの重要性について把握していただけたかと思いますが、何もスループットは内定獲得のためのツールやテクニックのためだけに存在するものではありません。

スループットは内定獲得に効力を発揮するだけでなく、実際に社会に出て働くことになっても役に立つ考え方だと思っています。

「予測不能」の時代。そこで価値を生み出す "スループット"

「これからの時代、活躍できる人材とは。|パーソルキャリア 佐藤裕|unistyleインタビュー」でも紹介しましたが、あらゆる科学技術が急速に発達し「予測不能」の時代とも言われる昨今。上司から言われた仕事を言われた通りにこなすだけでは個人も企業も生き残ることは難しいと常々指摘されています。(もちろん指示通りに動くこと自体簡単な話ではなく、特に新人のうちはまずはこのレベルに至ることが求められるわけですが)

・レベル2:与えられた枠組みの中で成果を出す

・レベル3:既存の枠組みを超えて組織や会社のための提案を実現する

参考:ビジネスマンの3段階のレベルから考える自己PRで伝えるべきこと

すなわち、これまでの経験や既存の考え方で通用しない事柄が増加するため、この記事の言う「何かを生み出せる人」が活躍する世の中へと推移していくことが想定されているわけです。

「何かを生み出す」と言えば、多くの方が思い浮かべるのが自ら事業を興す「起業」でしょう。起業と言われると、何だか意識が高いイメージや常人にはない並外れた発想力から事業を生み出しているイメージを持たれる方は多い気がしています。

しかし、何も起業とは自分以外がアクセスできないようなオリジナル情報を手に入れ(=インプットし)ることでなされるものではありません。先述した「グーグルで何でも情報収集できる時代」である以上、元々インプットするのは基本的にそれらの「既にある」情報に過ぎず、それらを精査し、掛け合わせることで「何か」は生み出される性質が強いと言えます。

この、「既にある情報の精査と掛け合わせ」こそが正にスループットであり、これからの時代に求められる素養の一つに含まれることは納得できるでしょう。

新しいサービスを考える時に「既にあるから」って考えるのを辞めちゃう人も多くてもったいない。「既にある」ならそのサービスの不満点や差別化できる部分は何か考えて提供すればOK。facebookも最初のSNSだったわけではなく、Googleも最初の検索エンジンじゃなかったし。

— Kotaro Higuchi (@happytarou0228) 2017年9月9日

"主体性" は確かに重要だが、ある種前提に過ぎないのかもしれない

「これからの時代、活躍できる人材とは。|パーソルキャリア 佐藤裕|unistyleインタビュー」の記事では「何かを生み出すため」のベースの一つとして "主体性" がキーワードとして挙げられていました。

一方、 "VUCA" という概念について述べたこちらの記事でも、企業が求める人物像として主体性が挙げられるという記述がなされています。

しかし、上記定義をそのまま読み取れば、「モチベーション高く働く」「最後までやり抜く」というのはビジネスパーソンとしてはある程度当たり前(ダラダラ働いていたり途中で投げ出す方が逆に問題)にクリアすべきレベルではないでしょうか。

※この場合の「モチベーション高く」とは、「仕事自体を楽しめているか」といった意味ではなく、(仕事を仕事として割り切ったとしても)、生産性高く・或いは高い成果が上がるよう行動しているかという意味を差します。

主体性はあくまで「意欲的」「あきらめない」といったマインドの問題だけではなく、「当事者意識を持ち、自らで考え、行動する」という行動の形でアウトプットまでが求められる素養です。

そのアウトプットをより効果的にするために、スループットが存在していること。あくまでやる気は前提に、「主体性」や「スループット」とは何か・それがなぜ求められているのか。unistyleではそのヒントとなるコンテンツを数多く掲載しています。

自分の身近な組織とも照らし合わせながら、 「あなたなりの『なに』『なぜ』」をスループットで導きだし、今後の選考にも活かしていただければ思います。

タブーな気がして言えなかったけど、企業の求める"主体性の実態”って

— むたか / 就活サイトunistyle (@mutaka_unistyle) 2018年9月19日

✖︎自ら意志と責任を持ち行動する力

◯指示される範囲内で自主的に行動する力

って感じだよな。用意された柵の中での活躍を期待しているような。

就活生は”社員の主体性に関するエピソード”を聞いて見極める必要がありそう。

最後に

本記事の内容を一文でまとめると以下のようになります。

最後までスループット論についてあれこれ述べてきましたが、本記事は何か特別な新しい考え方を身につけるべきといった話ではなく、スループットはあくまで皆さんの日常でも少なからず実行されているものだと思っています。

まずは就職活動やビジネスの現場といった難しい話ではなく、皆さんの日常や所属するコミュニティーで、スループットの考え方がどう活用され得るのかについて思案してみるといいかもしれません。

さて、本記事をインプットした皆さんは、これをどうスループット・アウトプットしていくのでしょうか。