逆質問あるあるで打線組んだけど「あるある」なだけで全然イケてない。

27,515 views

最終更新日:2024年10月23日

【打線組んでみた】とは野球の打線の特徴に合わせて様々なものを並べる、というものです。SNS上で多くのテーマでシェアされています。そこで今回、Unistyleでも就活ネタで打線を組んでみたいと思います。

/#ネトフリ 人気作品で #打線組んでみた

— Netflix Japan (@NetflixJP) 2018年10月17日

\

1.テラスハウス

2.13の理由

3.バキ

4.ストレンジャー・シングス

5.クィア・アイ

6.オレンジ・イズ・ニュー・ブラック

7.ボス・ベイビー

8.ブラック・ミラー

9.宇宙を駆けるよだか

あなたのネトフリ打線も募集中!リプライでツイートしてみよう pic.twitter.com/RuinDndrVF

▶逆質問で打線組んでみた

各打線の特徴

「逆質問あるある」で打線組んでみた

▶逆質問のポイント

①その人にしかできない質問かどうか

②その会社が自分の企業選びの軸に合っているか見極めるのに役立つ質問かどうか

▶最後に

逆質問で打線組んでみた

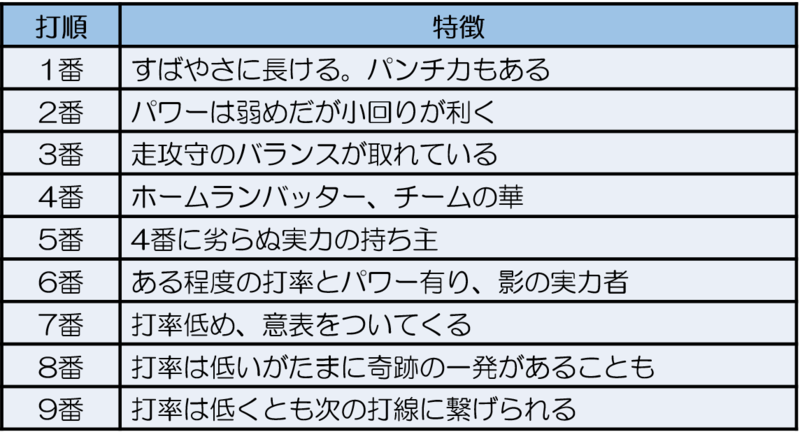

各打線の特徴

ここで使われている「打線」。野球を普段観ない方はピンとこないと思うので、各打線の特徴からまずは見ていきましょう。

なんとなくの力関係を掴んでいただけたでしょうか。上位打線で出塁。中盤でランナーを回し得点。下位打線は中盤が得点し損ねた時のサポートといった役割があります。

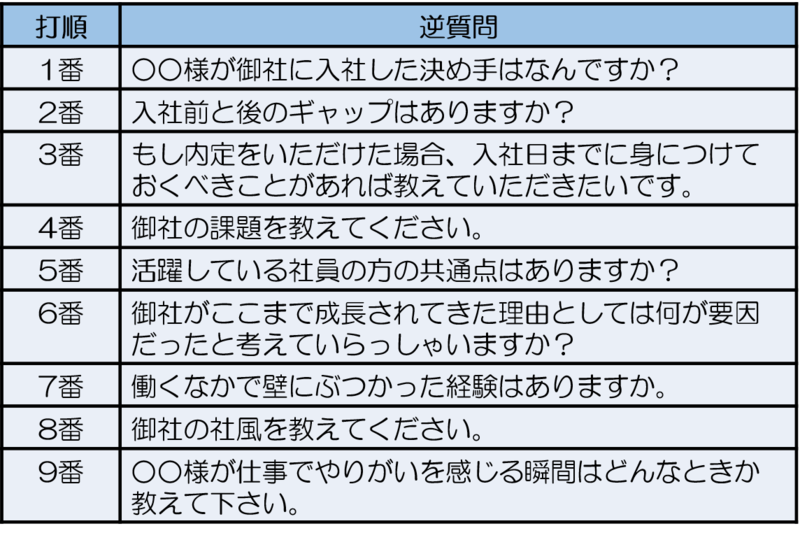

「逆質問あるある」で打線組んでみた

今回はこの打線を「逆質問あるある」で組んでみました。採用側から見ても「よく学生からされる質問」をあげています。逆質問のネタに困っている方も参考にしてみてください。(あるあるなだけで全てが適切とは言えません)

逆質問のポイント

打線にあげた質問を実際に面接で聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。これらの質問はよく聞かれるいわゆる「あるある」の逆質問ですが、実は、全然イケてない質問も含まれています。

本来、逆質問は、選考に参加している企業の面接官に志望度の高さをアピールする場というだけでなく、自分自身の企業選定軸にその企業があっているのかを見極める場でもあります。しかし、その本質を理解した逆質問ができている方はあまり多くありません。

Unistyle読者の皆様には逆質問で有意義な情報を得て欲しい。ということで逆質問の際のポイントをまじめに解説します。

①その人にしかできない質問かどうか

②その会社が自分の企業選びの軸に合っているか見極めるのに役立つ質問かどうか

①その人にしかできない質問かどうか

一次、二次、最終とそれぞれ面接官になる年齢やポジションは全く異なります。例えば、一次面接で経営課題について質問しても有意義な回答は得られないでしょう。しかし、1番の入社の決め手や2番のような入社前後のギャップは年次の近い社員に聞くことで自分自身が体験する可能性のある身近な話が聞けるでしょう。このように、その質問を目の前の相手にすることが最善なのか、再考した上で質問すると良いでしょう。

②その会社が自分の企業選びの軸に合っているか見極めるのに役立つ質問かどうか

逆質問のNG例としてよく挙げられるYes/Noで回答が終わってしまうクローズドの質問ですが、オープンならば良いという認識もリスクが高いです。なぜなら、抽象度が高すぎる質問は、学生側が聞きたいことを引き出せない可能性が高いからです。

例えば、成長事業に携わることを企業選定軸に設定しているAさんの面接例を見てみましょう。

「最後に質問はありますか。」

「御社の課題を教えてください(成長するにあたって企業が今抱えてる問題とか知りたいな~)」

「うちは社員が多いから、異動希望出しても通る確立が低いことですかね。でも、正当な背景があればしっかり通してくれますよ。(最近の学生が敏感そうな働き方について触れておこう)」

「あ、そうなんですね、、。(え、なんか見当はずれな回答されたんだけど!そんなこと聞いてないんだけど!)」

この場合、面接官によって事業・働き方・社風などそれぞれが異なる視点で課題を考察しているため自分が引き出したい情報を引き出せない可能性が高いでしょう。これがオープン質問のリスクです。自分の求める情報を引き出すために、必要な情報を面接官にしっかり伝えることが必要です。

今回の例の場合は、「私は成長事業に携わることを軸に就職活動をしていますが、現在抱えている事業の成長において、課題があれば教えてください。」と聞くことで面接官に意図が伝わりやすくなります。

最後に

今回は逆質問あるあるで打線を組み、解説をしました。逆質問については、以下の記事でも取り扱っています。併せて参考にしてみてください。