【自己分析・業界研究・経営者の名著】就活生に夏休みに読んでほしいオススメの本

11,131 views

最終更新日:2023年10月31日

まもなく大学生の皆さんは夏休みに入る頃ではないでしょうか?

夏休みに入ると少し時間に余裕ができ、この時期からいよいよ本格的に就活に取り組もうと考えている方も少なくないことでしょう。

そんな比較的時間に余裕のある夏休みにオススメした就活対策が「本を読むこと」です。

本を読むことで視野が広がったり、面接に活かすことができるため、夏休みという時間をぜひ有効活用していただきたいと思っています。

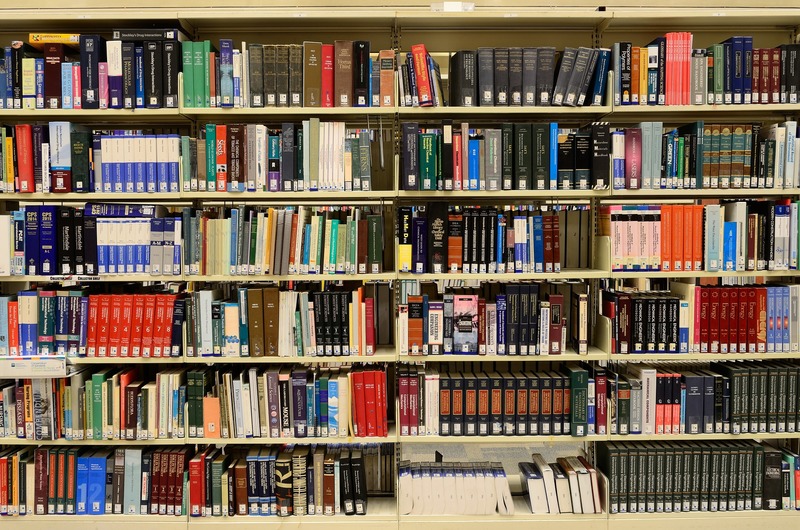

本記事では夏休みに就活生に読んでほしい本を、「自己分析」「業界研究」「経営者の名著」の3つに分けて紹介していきます。

自己分析編

以下では自己分析に関するオススメの本を紹介します。

以下では自己分析に関するオススメの本を紹介します。

さあ、才能(じぶん)に目覚めよう 新版 ストレングス・ファインダー2.0

ストレングス・ファインダーとはアメリカのギャラップ社が開発した、人の「強みの元=才能」を見つけ出すツールで、Webサイト上で177個の質問に答えていくものです。

この本についているアクセスコードを公式サイトに打ち込むだけで簡単に性格診断ができます。

その診断結果をもとにこの本を読むことで、性格診断で見つけた資質をどう武器にするか、どうすればその資質を持つ人たちを活かすことができるかといった強みの活かし方を知ることができます。

強みを活かすためのたくさんの戦略やアイディア、ヒントが詰まっている本となっているため、自分の強みが明確に定まっていない就活生には特にオススメの本となっています。

※アクセスコードは1回しか使えないので、新品を買うようにしましょう。

受かる!自己分析シート

41のワークシートが収録されており、それを解いていくことで自然と自分の価値が見えてくるように構成されています。

この本には実際に書き込めるワークシート欄があり、各質問に対する回答事例と回答時のポイントを見ながら実際に書き込むことができます。

ただ自己分析をするだけでなく、それをどう活かしていくかというところまで知ることができる本となっています。

業界研究編

以下では業界研究に関するオススメの本を紹介します。

以下では業界研究に関するオススメの本を紹介します。

日経業界地図

この本は日本経済新聞の記者が出版している業界分析本です。対応している業界は180以上となっており、その業界の裏情報も記載されています。

この本の1番の特徴は、充実した巻頭特集です。過去のものでは、企業・業界研究の基本や「働きやすい会社トップ200」を掲載していました。

2020年版では、世界シェア調査を掲載しており、さらに令和時代の業界予測も特集しています。

似たような業界研究の本で「会社四季報 業界地図」というものもありますが、日系業界地図の方が対応している業界数も多いため、特にオススメです。

※2020年版は2019年8月に販売されます。

図解入門業界研究

この本は業界別に動向とカラクリがわかりやすく解説されています。1つの業界に特化されているため、すでに志望業界が決まっている就活生にオススメの本となります。図や資料で解説されているため、とてもわかりやすいです。

業界別となっているので、自分の志望業界のものを探してみてください。

経営者の名著編

以下では大手企業の社長・経営者が著者となっている本を紹介します。

以下では大手企業の社長・経営者が著者となっている本を紹介します。

一勝九敗 著者:柳井正

著者:柳井正(ファーストリテイリング代表取締役会長兼社長)

この本はユニクロの創業者である柳井正が創業より現在までの歩みを綴ったもので、柳井正の考えを大いに知れる経営のバイブルとなっています。

経営の基本となる経験や、ユニクロを育ててきた失敗談とその失敗から学んだことが書かれているので、ESや面接でもよく聞かれる「失敗から学んだこと」を考える際に、書き方を参考にしてみると就活にも活かせるのではないかと思います。

ルールを変える思考法

著者:川上量生(ドワンゴ社長)

この本はドワンゴの川上社長自身によるゲーマー体験から導き出されたビジネス思考法が学べる本で、ユニークな視点が魅力です。

ビジネスでの成功論やニコニコ動画・生放送がどのような考えで生まれ、育っていったのか、川上さんの思考法・価値観が書かれています。

そのため、この本を読むことで自分の価値観とは違う新しい価値観に触れることができるのではないでしょうか。就活では価値観に関する質問をされることも多いと思うので、多くの価値観に触れておくことは非常に重要だと言えます。

藤田晋の仕事学 自己成長を促す77の新セオリー

著者:藤田晋(サイバーエージェント代表取締役社長)

この本は、サラリーマン(特に若手)向けに自身の仕事哲学を解説した一冊で、ビジネスの世界で腐らず成長し続けるための方法を本音で教えてくれています。

仕事に行き詰まった時、仕事を始める前の心構えとして、知っておいた方が良いアドバイスや、起業などを通じて得たであろう成果の上げ方、マネジメント論、社内制度の工夫などを、たくさんの事例を交えてわかりやすく紹介しているのでとても読みやすい本となっています。

最後に

夏休みということで少し時間に余裕ができると思いますが、その時間の使い方が非常に大事です。空いている時間を有効活用することで、周りの就活生と差をつけることができると思います。

夏休みということで少し時間に余裕ができると思いますが、その時間の使い方が非常に大事です。空いている時間を有効活用することで、周りの就活生と差をつけることができると思います。

せっかくの長期休みなので、自分をもう一度見つめ直したり、大手企業の経営者や社長の考え方を知ることで少しでも何か得るものがあればと思い、本記事では夏休みに就活生に読んでほしい本を紹介しました。

時間に余裕のある就活生は、この記事を参考にして本を読んでいただき、"視野を広げたり、知見を深めたり"していただければと思います。

.png?1590027673)

.png?1579597461)