「ES添削してください!」と依頼されたときに。聞く側・見る側双方に役に立つ、エントリーシート添削論

49,963 views

最終更新日:2023年10月19日

こんにちは、18卒就活生です。多くの大学では学年末の試験が終わり、19卒の方はいよいよ本選考解禁へ切り替えようかという時期だと思います。

一方で18卒の皆さん、この時期ということもあってか最近19卒の後輩から以下のようなお願いをされることはないでしょうか。

後輩:「〇〇さん、ES添削していただけないでしょうか?」

そう、就職活動を経験した先輩として、後輩たちがその知見を求めエントリーシートの添削を依頼してくるのです。

就職活動中の後輩からの依頼と言えばこれに限らず、

「OB訪問っていつ頃からしていましたか?」

「自己分析ってどうやればいいですか?」

といった質問に答えるのも依頼の一つと言えると思います。

しかし、中でもESの添削は、

・遭遇可能性として高い依頼の一つである

・対応にある程度時間がかかる

・何となく適当にやりすごすことが憚られる

(エントリーシートを書いたことがない人はまずいないため、「自己分析?そんなのやらなくても大丈夫だよ」といったようにない経験として突き放すことは難しい)

以上のような理由から、依頼として来たときに何となく面倒・どう対応すべきか迷ってしまうことも多いものだと考えています。

筆者は就職活動中に9社の内定を獲得しています。内定先の業界も電力・人材・建築・IT・メーカー(化学・機械など)を始め比較的幅広いと思っています。当然依頼する後輩側は添削の質を気にして「就活が得意(そう)な人に添削してもらいたい」と考えるため、内定数が多い筆者は変な期待感をもたれつつ対応に追われているといった形です。

それもあってか、今では本選考で書いたエントリーシートよりも、後輩から送られてきたエントリーシートの方が多いぐらい添削をこなしてきました。

本記事は「エントリーシートの添削」をテーマに書かれていますが、いわゆる「添削のやり方」といったテクニック的な話だけでなく、添削してもらう側にもタメになる情報が盛り込まれています。

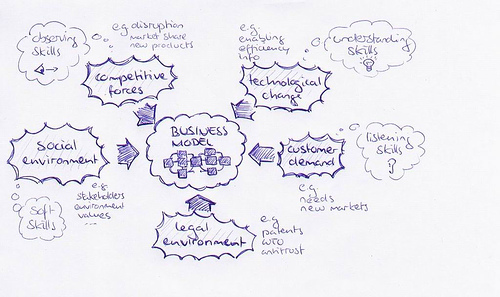

そもそも、なぜ後輩はエントリシートの添削を依頼してくるのか

結論、エントリーシートには正解がないためです。

と言ってしまうと、若干語弊があるかもしれません。

(企業に評価されればそれが結果的に「正解」だという捉え方もあると思っています)

正確に言えば、エントリーシートの絶対的な正解は誰にもわからないためです。

例えば、大学受験で "添削" の対象と言えば、国語の論述や各教科の記述式問題が典型かと思います。こういった問題は、「模範解答通りに書かなければ不正解」とも言えず、「これしかない」という絶対的な正解がないことが添削の機会が増える一因になります。

エントリーシートの場合もこれに近しいことが言え、あくまで人事というヒトが判断する以上、「これを出せば絶対に通る」という正解はありません。その可能性を高めるために、添削という一つの方法が存在します。

絶対的な正解がわからないのは添削する側も同じなわけですが、自身の就職活動結果が良ければエントリシートの添削の質も高い(だろう)と考えるため、そういった先輩に依頼が殺到することになります。

(「添削レベルが高い先輩ほど添削料も高い」といった経済学で言う"価格差別"はまず起こらない世界だからです)

エントリーシートを添削する効果はどこにあるのか?

そのままですが、エントリーシートを添削する効果はエントリーシートの精度が高まることです。

この "精度向上" には大きく分けて以下の2つの意味が込められていると考えています。

添削効果1:エントリーシート自体の通過率の向上

当然ですが、エントリーシートの完成度が高ければエントリシートの通過可能性は高まります。

評価されるかもわからないエントリーシートについて自分一人であれこれ考えこむよりは、自分より "正解" を知っているであろう人に見せてしまって、第三者目線からのフィードバックを貰う方がよっぽど賢明な判断でしょう。

添削効果2:通過後の面接に向けた思考整理の手助け

エントリーシートは、言ってしまえば面接時に話すネタの「頭出し」です。エントリーシートの時点で論理的な内容が書けているということは、面接の際に話す内容の論理構造も整理できているということです。

上記のエントリーシート記事にあるように、企業は基本的にエントリーシートで書いた内容をベースに面接を進めていきます。

そのため、エントリーシートは「通過すればそれで終わり」ではなく、その後の面接内容(何なら入社後にまで)にも影響を及ぼすという意識は常に持つべきだと思っています。

特に高学歴層を始めとしたいわゆるハイスペックの学生については、スクリーニングとしてエントリーシートはほとんど内容を見られずに通過ということも企業によってはあり得ます。

(京都大学でQuadrilingualの友人からは、某損害保険企業のエントリーシートを締切4分前に「いい保険を売りたいです!」という志望動機で提出したところ通過したという話も聞いたことがあります。)

その一方で、多くの添削のやり取りはエントリーシート通過のためだけのエントリーシート添削になっており、面接を優位に進めるという視点に欠けている印象があります。

添削効果を高めるためには目的意識を共有すべき

このように、大きく分けても効果が複数ある以上、「何のためのエントリーシート添削なのか」については添削する側/してもらう側の双方で事前に共有しておくべきです。

例えば、「何となく自己PRを見てください」より「〇〇社のインターン選考を突破するための自己PR添削をお願いします」と伝えた方が、添削する側は方針が立てやすく、してもらう側も有益な情報が得やすいでしょう。

選考に関わる添削を依頼する際は、

・企業名はどこか

・インターンのエントリーシートなのか、本選考のそれなのか

・エントリーシート通過後のフローはどうなっているか

については最低限明記したうえでお願いするようにしましょう。

また、設問文は

「自己PR」

のように省略するのではなく、

「あなたの強みは何ですか?また、それを当社のインターンでどう活かすことができると考えますか?(全角300文字以内)」

のように、企業から出された設問文を字数も含めてそのまま引用するようにしましょう。

これに基づき添削する側は

・「〇社なら〜という素養が求められるからこれでは評価されないだろう」

・「文字数が少ないから頭出しを意識した回答に仕上げる方が重要だろう」

・「エントリーシートのみの選考ならばより内容自体が重視されるだろう」

といった仮説を設定し、相手方の目的に沿った対応ができるとより質の高い添削に繋がるでしょう。

具体的なエントリーシートの添削の仕方

目的意識を共有し依頼が出されたら、次に実際に添削を行うことになります。ここではエントリーシートの最頻出質問の一つ、学生時代頑張ったことを例にとって説明していきます。

【添削する側のチェックポイント】

フレームワークに沿い文言を項目分け

▼

誤字・脱字・表現の間違いを確認する

▼

理由付けしながら問題箇所を指摘する

▼

改善した文章をあくまで例として示す

手順1:学生時代頑張ったことのフレームワークの項目ごとに分類する

学生時代頑張ったことはunistyleの人気記事「ガクチカの書き方とは-6ステップで書けるESテンプレを基に解説-」に沿って項目ごとに解説をしていくとまとまりのある内容に仕上げられます。

まずは受け取ったエントリーシートをフレームワークの各項目に沿って分類しましょう。

あなたが学生時代に一番頑張ったことはなんですか。 400文字以上600文字以下

①結論

サークルにおける、1年生の退会率改善です。

②動機

私自身も中学以来の親友が退会してしまい、悲しい思いをしました。その時の悲しみをほかの人に味わって欲しくないという想いから、改善に取り組みはじめました。

③目標と困難

所属する150人規模のバレーボールサークルでは、毎年70人近くの新入生が入会するものの、50%が1年以内に退会してしまうという問題がありました。

④取組みと結果

改善するにあたり、まず、退会した複数の同期に理由を尋ねました。すると、「交流機会が少なく馴染めなかった」という共通の意見が浮かび上がりました。そこで、企画を行うことにより、交流機会を増やすことにしました。企画は6人程度でドライブや旅行などに出掛けるという内容で、年50回行いました。企画にあたり、以下の3点を工夫しました。第一に、ニーズを上回る内容にすることです。期待以上の内容にすることで満足度を高めることを狙いました。第二に、後輩を平等に誘うことです。後輩が不平不満を感じないようにしました。そして第三に、周りに企画主催のアドバイスを行うことです。どのように計画を立てるかなどのやり方を教えることで、周りの協力を仰ぎました。これらの工夫の結果、退会率は25%に半減しました。

⑤人柄

(記述なし)

⑥学び

この経験から、人の信頼を得るためには、約束を必ず守ること、レスポンスを早くすること、相手のニーズを上回る提案をすることの3点が重要であると学びました。

上記エントリーシートの原文は「こちら」

このように項目分けすることで、一目見るだけでも、

・解決への取組みの描写の説明に終始してしまっている(④が長い)

・字数が多い割には、③目標設定や⑤人柄など触れるべき内容が不足している

と何となくの添削方針が掴めると思います。

手順2:誤字・表現に問題がないか確認する

次に、内容面ではなく、誤字や日本語の表現として不適切な箇所がないかを確認しましょう。

自分で書いた文章のミスには、案外自分では読み返しても気づかないものです。表現の誇張や誤解が生じるような文面を発見次第指摘しましょう。

手順3:エントリーシートの内容自体に問題がある点について指摘する

次に、読んでいて「このまま提出したら評価を落とすだろう」と考えた箇所について項目ごとに指摘を加えます。

例えば、先ほどのエントリーシートの場合は以下のような指摘が考えられるでしょう。

②動機

私自身も中学以来の親友が退会してしまい、悲しい思いをしました。その時の悲しみをほかの人に味わって欲しくないという想いから、改善に取り組みはじめました。

【解説】

以下の記事に習って、過去の経験から価値観に基づく動機を述べようとしている方針は問題ないでしょう。一方で、「悲しい」という表現では、価値観の醸成というよりは単なる感想を述べているのに過ぎず、考えが浅いという印象を抱かれてしまうかもしれません。

③目標と困難

所属する150人規模のバレーボールサークルでは、毎年70人近くの新入生が入会するものの、50%が1年以内に退会してしまうという問題がありました。

【解説】

交流機会を増やす企画を実現する際の障壁については述べる必要があるでしょう。「馴染めない」という不満を持つ人たち同士で年間50回も遠出に行く企画が困難なしに実現したとは到底思えません。

⑥学び

この経験から、人の信頼を得るためには、約束を必ず守ること、レスポンスを早くすること、相手のニーズを上回る提案をすることの3点が重要であると学びました。

【解説】

「約束を守る」は、経験から学ばずとも社会人としては守って当たり前の行為であり、「社会に出てから活かせる学び」とは言えません(逆に「それまで約束は守らなくていいと考えていたのか?」と見られ評価を落としてしまう可能性もあるでしょう)。

レスポンスの早さもいわゆる報・連・相の一貫として、早いに越したことがないのは学ばずともわかるはずです。そもそも、この経験のどこでレスポンスの早さを意識したのかが示されておらず、取組みと学びとの間に整合性が感じられない点も問題でしょう。

手順4:面接に向けて考えておくべき内容について事前に深掘りする

次に、上記「添削効果2」に沿って面接に向けて考えておくべき点・想定される深掘りについて指摘を加えていきます。

④取組みと結果

改善するにあたり、まず、退会した複数の同期に理由を尋ねました。すると、「交流機会が少なく馴染めなかった」という共通の意見が浮かび上がりました。(中略)。第一に、ニーズを上回る内容にすることです。期待以上の内容にすることで満足度を高めることを狙いました。(後略)

【解説】

この場合の相手の「ニーズ」とは何でしょうか。「馴染みたい」というニーズに対して「ニーズ以上により馴染めるようにしました」では採用側に共感されず、面接では説明が必要な点だと考えます。(友人は「誰と」馴染めていなかったのか・「馴染んでいる」とはどういう状態か・なぜ「馴染みたい」と考えたのかその裏にある潜在ニーズは何かetc...)

また、採用側が知りたい工夫とは、「相手のニーズを上回る」という狙いではなく「相手の期待感を上回るために具体的にどう働きかけたか」というあなた自身の考えと行動です。(なぜ普段のバレーボールの活動ではなくわざわざ遠出という形を選んだのか・少人数でドライブや旅行をしただけでサークルに馴染めるのかetc...)

また、こういった思考は添削以上にやはり実際に口頭でアウトプットすることで深まる点もあると考えます。そのため、時間のかかる添削のやり取りを重ねるぐらいならば、出来れば一度対面やSkype等で話して考えを深めておきたいところでしょう。

(想定される深掘りを列挙したとしても、それについて機械的に答えを暗記しておけばおくかぐらいの浅い考えの就活生は案外多いものです)

深い思考をしようというと、机に向かって考える時間を増やそうとする人が多いのですが、逆です。人、出来れば厳しくアドバイスしてくれる社会人にあって自分の考えを伝えてダメだしを食らった方が100倍手っ取り早いでしょう。

改善した文章を示せるとより親切な添削になる

エントリーシートを書いた経験が少なく、評価される内容がわかっていない場合、「ここを直せ」と言われても「じゃあどう直せばいいんだよ」と改善の方向性がわからない人もそれなりにいると思っています。

そのため、修正プランを添削する側が提示することで、改善の方向性を感じ取ることができるでしょう。

(もちろん、提示された側はそのまま貰った文章を出せばOKと思考停止に陥るようでは意味がありません)

以下、筆者が実際に添削したことがあるエントリーシートを基に説明します。

※①〜⑥の番号は先ほどの「フレームワーク」の、①結論→②動機→③目標と困難→④取組みと結果→⑤人柄→⑥学びにそれぞれ対応します。

※今回は指定文字数が200文字程度と比較的少なく、人柄について別設問で述べる機会があったため⑤人柄については割愛して考えます。

【添削前の内容】

[①私は〇〇という団体の代表を務め、その中でも新入生勧誘活動]に力を入れました。[④事前に勧誘活動の具体的な方策や自分の意思を示すことで仲間との意思疎通や仲間からの信頼を得る]ことができました。そして、[③大学でも〇〇を続ける人は少なく厳しい状況]の中、「軽く運動をしたい」という層を重視して様々な場所でのジョギングを開催しました。その結果、[④例年の約〇〇倍の〇〇人の新入生を集められ]ました。

このエントリーシートは、一言で表せば「経験描写しかしていない」点に問題があると思われます。特に、

②動機(代表という立場からなぜ新歓に力を入れたの?)

⑥学び(新歓活動から学んだことは?)

について一切書かれていないため、伝えるべき項目について網羅されていない点が大きな問題でしょう。

また、③〇〇(競技名)を続ける人が少ないという困難に対して、④仲間との信頼関係構築という取組みは、その活動に携わっていない採用側が初めてみた場合理解に苦しむ可能性が想定されます。

しかし、まだエントリーシートを書いた経験が少ないこの方に、「動機と学びも書いて」と言うだけでは「じゃあどう書けばいいんですか」状態で難しく感じてしまうと思われます。

①結論

所属する〇〇での新歓活動です。

②動機

高校部活動で部長として実現した団体の一体感を再び体感したく注力しました。

③目標と困難

当初は非競技者の定着率が低く、競技志向の部員との意欲差で整然としない状況でした。

④取組みと結果

そこで私は〇〇での練習のみが中心活動である点を問題と考え、大学周辺の名所を案内しジョギングで廻る先例のない企画を提案しました。結果、非競技者の学期末定着率が〇〇%増加し、

⑥学び

状況に応じた柔軟な考え方の重要性を学びました。

このようにフレームワークに沿った改善策を示すことで、実際に修正する際の方針を伝えやすいでしょう。

この改善例ともとの文面を比較して示すことで、添削者の解説自体も捗ると思います。

添削してもらう側の心構え

上記添削の方法については添削する側のノウハウの話ですが、添削してもらう側も「書いた内容を伝えて返信を待っていればOK」と考えているようではいけません。

添削の質は何も添削者の力量だけで決定されるのではなく、添削依頼を出す側の姿勢というのもけっこう重要だったりします。

添削する側にメリットはないことを認識すべし

こちらの記事ではOB訪問では基本的にOB側にメリットがない旨を説明しましたが、エントリーシート添削でも近しいこと言えます。「1企業あたり添削料1000円ね」といった契約を結ばない限り、添削する側には全くメリットがありません。就職活動を終えている以上、添削の経験が自身の就職活動で活かされるということもまずありません。

「就活経験した先輩でしょ」「4年生なんて授業なくて暇でしょ」のような態度で依頼してくる後輩もそれなりにいるのですが、エントリーシートの添削は、断りにくい割には正直けっこう面倒くさいものだと思っています。

添削して貰って当然だろうという姿勢で依頼されると、添削する側も正直まあまあやる気が削がれます。

OB訪問のようにお礼メールを送るわけではありませんが、その後もアドバイスを求めたいと考えるのであれば、最低限の感謝の気持ちを伝えることが一つのマナーなのではないかと思っています。

「何を聞きたいのか」を明確にすべし

こちらは目的意識の項目でほとんど触れた内容です。

ただ単にエントリーシート作成能力を高めるための添削と、〇〇社の選考を突破するための添削では、添削する側の添削方針は大きく異なります。

・なぜ、何のために添削を依頼したのか

・特にどういった点を重点的に見て欲しいのか

最低限この2つについては文面と同じく添削者に伝えるようにしましょう。

逆に、「ESの書き方を教えてください。」のような抽象度が高くインプットの即面が強い質問はナンセンスです。エントリーシートの書き方自体は、unistyleの記事を見れば理解できるものであり、「その知識を使って書いたものが評価されるか」というもう一段高いアウトプットのために添削があるという位置付けは認識しておくべきでしょう。

まずは字数を気にせずに詳細に記述すべし

ほとんどの企業ではエントリーシートに字数制限・行数制限がかかっています。

しかし、添削文を送る際はまずは字数を無視して詳細な記述を心掛けてもいいと思っています。文章を書く際には削るより足す方が簡単だったりもするのですが、

・文字数稼ぎとして余計な表現を生み出しがち

・特に伝えたい箇所がどこなのか見落としがち

といった理由からまずは多く書いて後から削る方がいいと考えます。

また、送る文字数を増やせばそれだけ添削側に指摘する切り口のヒントを与えることになり、精度の高い添削が返ってくる可能性も高まると推測できます。

おまけ:ノーベネフィットの添削を避けたい添削者へ

OB訪問・エントリーシート共に共通しているのが、依頼される側の方が立場上先輩であるのがほとんどだという点です。

先輩である以上、OB訪問で学生に奢らせるOBがいないように、"添削料" を後輩から搾取することに抵抗がある人は多いと思っています。私自身、「後輩からの頼みは断れないないけど多少の対価は欲しい」ぐらいには考えていました。

その際私が取った策は、「unistyleに後輩の友人を会員登録させる」という方法です。(何だかステマみたいな記述で恐縮ですが)

unistyleでは、自分の紹介経由で後輩を紹介すると1名あたり@¥500のAmazonギフト券を受け取ることができます。もちろん紹介者が既に会員であることが前提です。

マイページから固有の招待URLが取得できますので、そちらを後輩に送りつけて彼の友人を会員登録させることで、自分は収益をゲット・後輩は金銭を要求されることもないというWin-Winの関係を築くことができます。

https://unistyleinc.com/mypage/invitation

最後に ー 聞く側・見る側双方に有益な添削にするために

結論、添削する/してもらう側がお互いに以下のチェックポイントを網羅できていれば "意味のある" 添削を実現することができます。

【添削のチェックポイント】

フレームワークに沿い文言を項目分け

▼

誤字・脱字・表現の間違いを確認する

▼

理由付けしながら問題箇所を指摘する

▼

改善した文章をあくまで例として示す

【添削を依頼する側のチェックポイント】

・添削者への感謝を忘れない

・添削の目的意識を伝えて共有する

・文面・設問文は企業に送った通りに示す

・迷ったら、字数は気にせず詳細に記述する

エントリーシートの添削は選考突破に貢献し得りますが、その機会も活かすも殺すも両者の意識次第だと思います。

書くにも見るにも、エントリーシートの作成にはそれなりに手間と時間がかかります。その取組みが内定という形で実を結ぶよう、効果が高いエントリーシート添削を実践していってください。

.png?1674022475)