グループディスカッション(GD)の進め方とは?6つのコツとテーマごとの進め方をわかりやすく解説

190,953 views

最終更新日:2025年01月23日

本記事ではグループディスカッションの一般的な進め方から、各テーマごとの進め方までを詳しく紹介しています。

-

- 本記事の構成

- グループディスカッション(GD)とは?

- グループディスカッション(GD)の進め方

進め方(1):役割を決める

進め方(2):時間配分を決める

進め方(3):課題を定義する

進め方(4):アイディアを出し合う

進め方(5):チームのアイディアを整理する

進め方(6):結論を出し発表の準備をする - グループディスカッション(GD)のテーマ5つ

- 課題解決型テーマのグループディスカッション(GD)の進め方

- 売上げアップ型テーマのグループディスカッション(GD)の進め方

- 新規事業立案型テーマのグループディスカッション(GD)の進め方

- 自由討論型テーマのグループディスカッション(GD)の進め方

- 選択型テーマのグループディスカッション(GD)の進め方

- 最後に

グループディスカッション(GD)とは?

グループディスカッション(GD)とは、複数人のグループで与えられたテーマについて議論を行い、結論を導き出すという選考方法のことです。

グループディスカッション(GD)のテーマは、企業により異なり、社会や政治に関するもの、ビジネスの発想が求められるものなど多岐にわたります。

面接官は、グループディスカッションでの役割や発言を見て就活生を評価します。 しかし、グループディスカッション(GD)の対策に悩む就活生も少なくありません。

本記事では、グループディスカッション(GD)の進め方や、テーマ、進め方のポイントなどを解説します。 これから面接を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

グループディスカッション(GD)の進め方

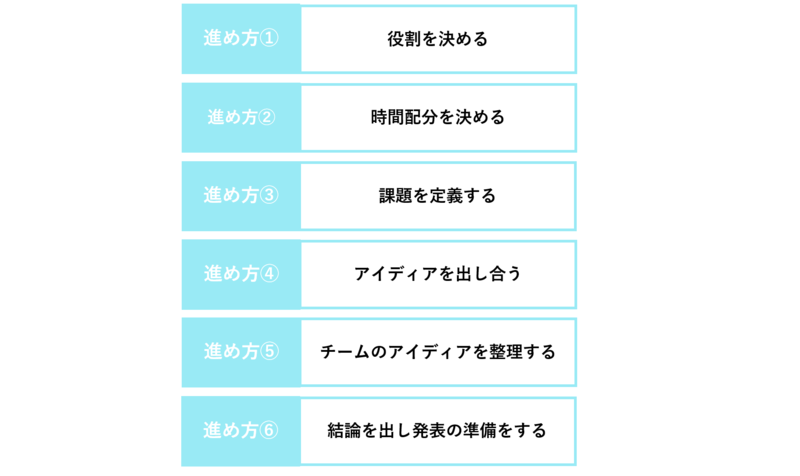

グループディスカッション(GD)の一般的な流れとしては以下のようになります。

上記の図で紹介したステップについて、それぞれ簡単に説明します。

進め方(1):役割を決める

グループディスカッション(GD)には様々な議論の仕方がありますが、どんな議論だとしても個々が自分勝手に発言していては時間内に良い結論を導き出すことは難しくなってしまいます。そのため、議論を始める前に...

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は82188枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

進め方(2):時間配分を決める

役割を決めたら、次は時間配分を決めます。グループディスカッション(GD)には制限時間があり、企業は「時間内に結論を出すことができるか」という点にも着目しているため、良い結論を導き出すためにも時間配分...

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は82188枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

進め方(3):課題を定義する

課題を定義するとは、出題された抽象的なテーマを具体化するということになります。これはグループディスカッション(GD)において最も重要な工程となります。

なぜ定義する必要があるかと言うと、グループディ...

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は82188枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

進め方(4):アイディアを出し合う

課題の定義が終わったら、チームでアイディアを出し合います。先程のテーマ例「ある企業で女性の労働者数を増やすには」であれば、例として以下のようなアイディアを出すことができます。

・女性のみの休日をつく...

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は82188枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

進め方(5):チームのアイディアを整理する

グループディスカッション(GD)では各々がアイディアを出し合うため、整理しないとまとまらなくなってしまいます。つまり、グループディスカッション(GD)において一番重要とされている"結論を出す"という...

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は82188枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

進め方(6):結論を出し発表の準備をする

話し合いが終わったらいよいよグループ内での結論を出します。ここで大切なのは、グループ全員が納得している結論であるかです。

グループディスカッション(GD)では合意形成が重要となるので、多数決や誰かの...

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は82188枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

続いてはより実践的な議論の進め方を紹介します。

なお、グループディスカッションや面接など各選考に不安がある就活生には就職エージェントneoの利用もオススメです。

エージェントを利用することでアドバイザーから、各選考に合わせたノウハウなどアドバイスがもらえます。

少しでも興味があるという方は、下記の画像をクリックしてサービスを利用してみてください。

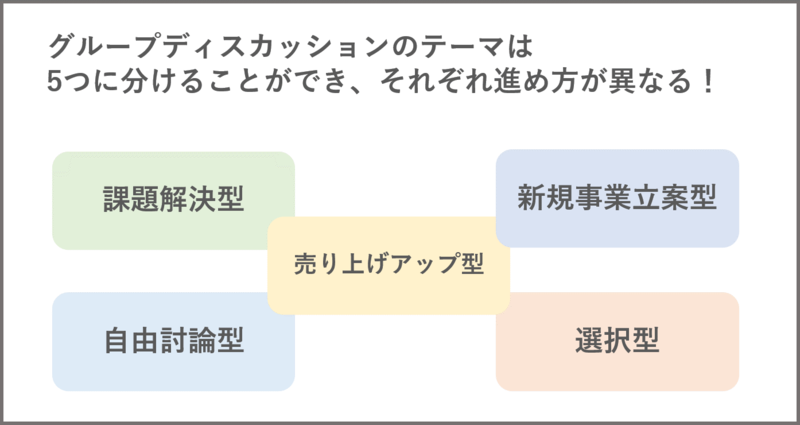

グループディスカッション(GD)のテーマ5つ

グループディスカッション(GD)は以下のような5つのテーマに分けることができます。

グループディスカッション(GD)は以下のような5つのテーマに分けることができます。

●課題解決型

●売上げアップ型

●新規事業立案型

●自由討論型

●選択型

それぞれのテーマごとに議論の進め方は異なるので、一つずつ説明していきます。

課題解決型テーマのグループディスカッション(GD)の進め方

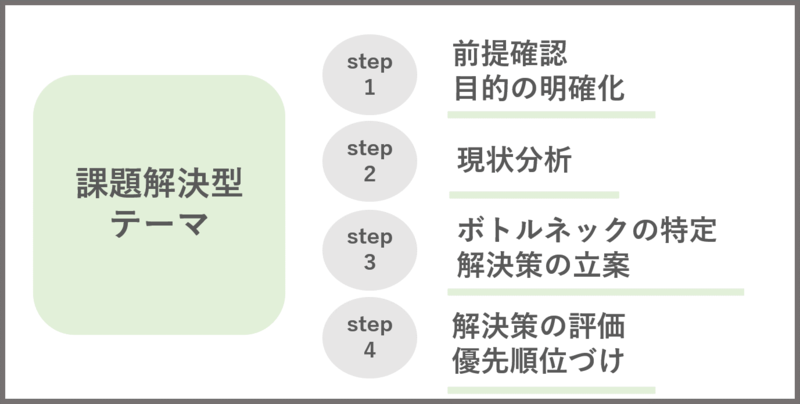

課題解決型の議論の進め方は以下のようになります。

課題解決型の議論の進め方は以下のようになります。

手順(1):前提確認・目的の明確化

まずはメンバーのテーマに対する認識の違いによる議論の齟齬をなくすために、議論の前提条件に対する全体の共通認識を形成します。

この段階では、5W2H(Who、When、Where、What、How、Why、How much)を意識することが重要です。

中でも、以下の3つの視点を大切にして欲しいと思います。

(1)曖昧な言葉の定義付け(What)

(2)目標の明確化(Why)

(3)主体の特定(Who)

【例】

「理系女子を増やすためには?」

こちらのテーマであれば、以下のようにそれぞれを明確化していくことが求められます。

(1)曖昧な言葉の定義付け(What)

・理系女子とは誰のことを指すのか?

→理系の学問を専攻している女子大生のことか?企業の研究職の女性を含めるか?

(2)目標の明確化(Why)

・対象となる地域はどこか?

→日本全体か?東京都内か?

・具体的な目標数値とタイムスパンは?

→5年間で3倍に増やすのか?

来年までに1000人増やすのか?

(3)実行主体の特定(Who)

・施策を実施するのは誰か?

→大学か?政府か?

手順(2):現状分析

次に行うのは現状の分析です。解決策を提案するためには解くべき課題を明確にする必要があり、その課題を明確化するためには現状を把握することが求められます。

現状分析を行う際には、問題の全体像を網羅的かつ詳細に理解することが必要です。

そのためには、以下の2つのステップを踏む必要があります。

(1)問題の切り分け

問題の構造を把握するために、複数の切り口から問題を切り分けていきます。

ビジネスの場面では3Cや4Pなどのフレームワークが思考を整理する切り口として用いられていますが、他にも「原因と結果」「国内と海外」などフレームワーク化されていない切り口も多く存在します。

ロジカルシンキングの基本であるMECEの考え方に沿って、問題を「モレなくダブリなく」把握することができていれば、どのように問題を切り分けていっても問題ありません。

また、以下の記事で書かれているように特定のフレームワークに固執することは本質的ではありませんが、考える切り口やツールとして持っておくぶんにはよいでしょう。

先ほどのDeNAの「理系女子を増やすためには?」というテーマであれば、まず「理系女子が少ない」という現状の「結果」に対する「原因」を考える必要があります。

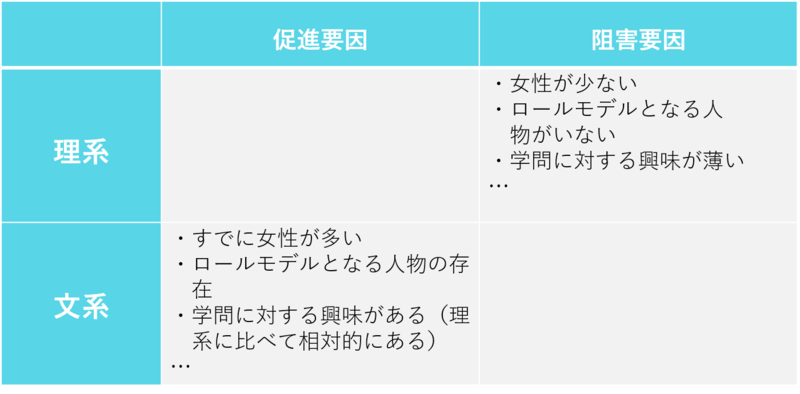

また、日本国内の大学の学問は文系・理系で分けられることが多いため、学生がどういった基準で文系・理系を選択しているのかという動機の源泉に着目すると考えやすいと思います。

・「メリット」と「デメリット」

・「原因」と「結果」

・「促進要因」と「阻害要因」

・「オンライン」と「オフライン」

・「国内」と「海外」

など他にも多数

(2)ロジックツリー・図表に落とし込む

問題の切り分けが終了したら、ロジックツリーや図表にまとめて原因を1つずつ洗い出します。

ロジックツリーや図表を作成することで問題をわかりやすく網羅的に把握することが可能になり、周囲との共有も容易になります。

ここで最も重要なことは図表を埋めることではなく、思考の整理と共有です。

図表やロジックツリーは作成することそのものを目的とするのではなく、あくまでも補助的なツールとして認識してください。

先ほどのDeNAのテーマを例に、理系女子を理系の学問を専攻している女子大生と定義して女子学生の文理選択の際の促進要因・阻害要因をまとめるとこのようになるイメージです。

手順(3):ボトルネックの特定・解決策の立案

現状分析が終了したら、洗い出された原因の中から現在の課題解決のために必要な根本的な原因(ボトルネック)を特定し、解決策の立案を行います。

ボトルネックの特定は、解決策の立案と同時並行で進めると行いやすいです。それぞれの原因に対する主要な解決策をイメージしながら、解決策の「効果」と「実現可能性」の2つの側面から原因を絞り込みます。

その上で、絞り込んだ原因に対する解決策を深掘りしていきます。

手順(4):解決策の評価・優先順位づけ

最後にそれぞれの解決策を評価し、優先順位づけを行います。解決策を評価する際には以下の4つの評価基準を考慮してください。

- インパクト:解決策がもたらす効果

- 実現可能性:解決策のリスク・コストなど

- オリジナリティ:解決策の独自性

- タイムスパン:解決策を実現するまでにかかる時間

売上げアップ型テーマのグループディスカッション(GD)の進め方

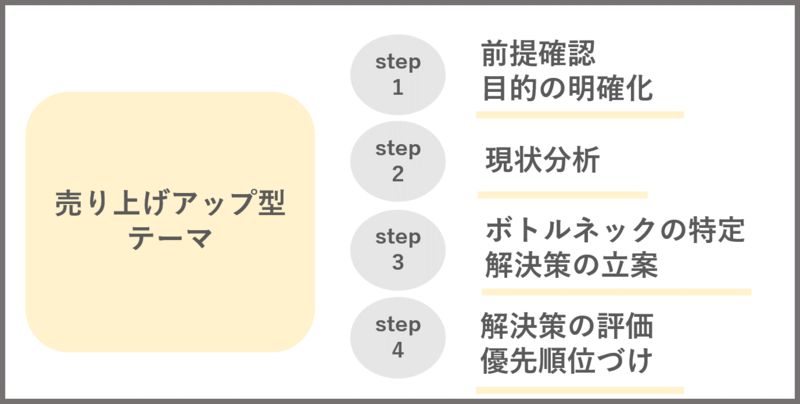

売上げアップ型の議論の進め方は以下のようになります。

売上げアップ型の議論の進め方は以下のようになります。

先述の5W2Hを意識しながら全体で共通認識を形成してください。売上アップ型ディスカッションでは実行主体が曖昧なままにされていること多いので、特に実行主体の定義付け(...

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は82188枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

新規事業立案型テーマのグループディスカッション(GD)の進め方

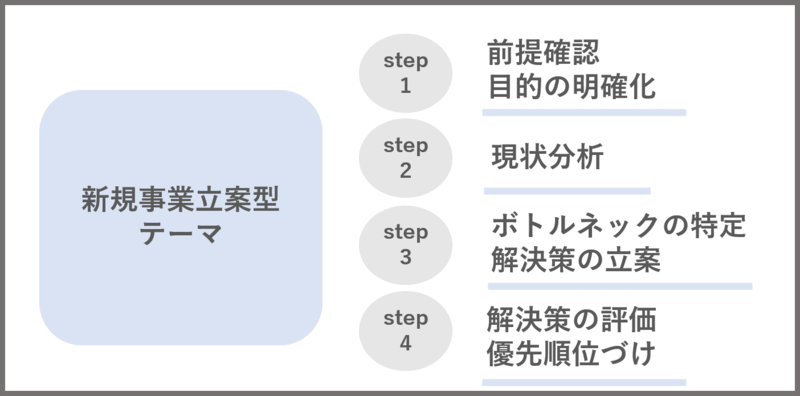

新規事業立案型の議論の進め方は以下のようになります。

新規事業立案型の議論の進め方は以下のようになります。

先述の5W2Hを意識しながら全体で共通認識を形成してください。

新規事業型のテーマでは、特に以下の2点を意識するとよいでしょう。

・誰が取り組むのか(Who)

※...

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は82188枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

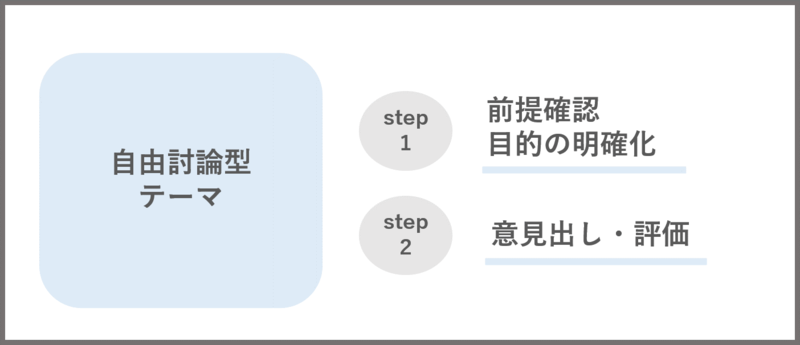

自由討論型テーマのグループディスカッション(GD)の進め方

自由討論型の議論の進め方は以下のようになります。

手順(1):前提確認・目的の明確化自由討論型のテーマは抽象的であるため、誰もが多様な意見を持ちやすく、議論が発散しがちです。そのため、グループ全体で初めに議論の目的(Why)について話し合い、アイデ...

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は82188枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

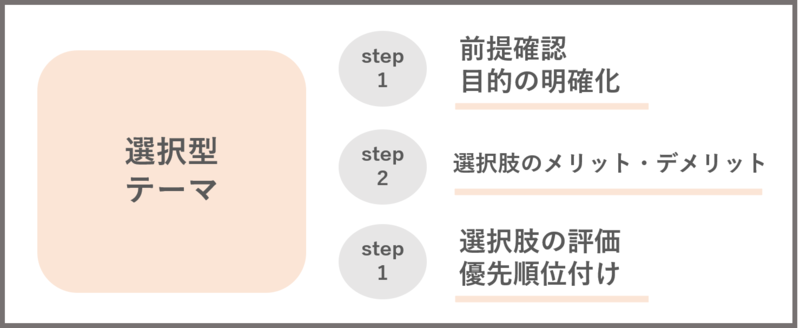

選択型テーマのグループディスカッション(GD)の進め方

選択型の議論の進め方は以下のようになります。

手順(1):前提の確認・目的の明確化このタイプのテーマでは、実行主体(Who)や手段(How)が既に決定している場合が多いです。

その場合には、手段の目的(Why)から話し合い、意思決定の大まかな評...

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は82188枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

https://unistyleinc.com/topics/26055

https://unistyleinc.com/topics/26715

最後に

本記事ではグループディスカッション(GD)の基本的な進め方から選考に活かすことができる具体的な進め方まで紹介しました。

本記事ではグループディスカッション(GD)の基本的な進め方から選考に活かすことができる具体的な進め方まで紹介しました。

グループディスカッション(GD)の選考を通過するためには、円滑に議論を進め結論を導き出すことが求められ、そのためにはグループディスカッション(GD)の進め方を理解しておく必要があります。

グループディスカッション(GD)の進め方を理解できたら、次はグループディスカッション(GD)の役割について理解しましょう。

以下の記事からグループディスカッション(GD)の役割について学ぶことができます。

1.【まず始めにこれを読もう!】GDとは?基礎知識を解説

2.GDの対策方法・コツ

3.GD頻出テーマと業界別の過去に出題されたテーマ

4.GDのテーマごとの進め方

5.GDの役割別(司会・書記・タイムキーパー)の対策方法

6.一人でも複数人でも出来るGD練習方法(11選)