難易度はそこまで高すぎない?IBMのコンサルタントとして働く魅力

45,041 views

最終更新日:2023年10月23日

1.【業界研究】外資コンサルの仕組み・大手企業ランキング・選考対策まで一挙大公開!

2.【業界研究|コンサルティング】コンサルティングとは?から選考対策までを徹底解説

3.【業界研究】外資コンサル大手企業一覧まとめ

4.【業界研究】外資コンサルの年収ランキングを大公開!

こんにちは。外資系コンサル内定、総合商社志望の17卒の就活生です。

総合商社などといった日系難関企業を視野に入れて就職活動をしている学生は、力試しとして外資系コンサルのインターン選考や日系企業より早く始まる本選考に挑戦することが多いでしょう。

しかし、そのような学生の多くは「あくまでも力試しで受けるだけだからさすがにそれらの企業の内定まではたどり着くことは無いだろう…」と思っているのではないでしょうか。

確かに、一部の企業は本当に狭き門であり本当に優秀な学生でない限り内定をもらうのは難しいかもしれませんが、その一方である程度内定を獲得できる望みがある企業があるのも事実です。

その中の一つにIBMがあり、本記事ではIBMのコンサルタントの魅力について書かせていただきたいと思います。

まず、IBMが外資系コンサルの中でどのような立ち位置にいるかを確認しましょう。以下は主な外資系コンサル企業をまとめたものです。

マッキンゼー・アンド・カンパニー、ボストン・コンサルティング・グループ、ベイン・アンド・カンパニー、strategy&(旧ブーズ・アンド・カンパニー)、A.T.カーニー、ローランドベルガー、アーサー・D・リトルなど

IBM、アクセンチュアなど

デロイト・トーマツ・コンサルティング、プライスウォーターハウスクーパース(PwC)、EYアドバイザリー、KPMGなど

まとめると以上のようになるでしょう。外資系コンサルの中で、IBMはITコンサルという立ち位置になります。

上記のうちいわゆる戦略コンサルは採用人数も少なく、最上位層の学生が集まるため難易度は非常に高いと言えます。一方で、IBMなどのIT系や会計系のコンサルは戦略系のコンサルより採用人数が比較的多いため、ある程度内定を獲得する望みはあるでしょう。

では、その中でも特にIBMのコンサルタントの魅力とは何でしょうか。以下ではIBMについて掘り下げていこうと思います。

そもそもIBMとは?

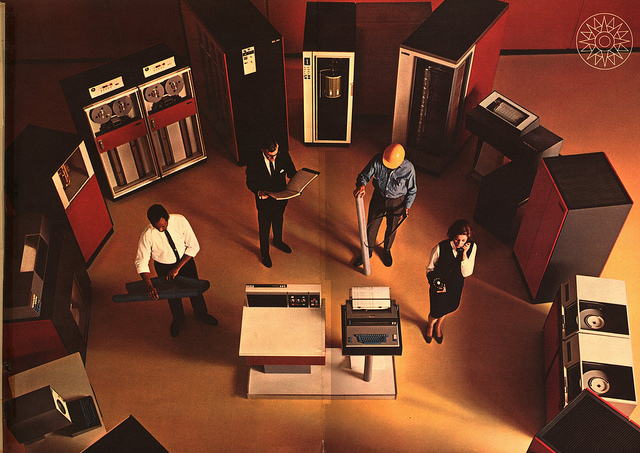

IBMは世界最大手のIT企業で、昔は「Think Pad」などに代表されるようにパソコンなどのハードウェアに力を入れており、ハードウェアメーカーとしての側面を持っていましたが、現在ではIT関連のサービスやソフトウェアに力を入れています。

コンサルティングにも力を入れており、IBMは2002年にプライスウォーターハウスクーパースのコンサルティング部門を買収するなどしています。

現在のIBMはBtoB企業として金融、医療、流通など幅広い分野の企業の課題解決や革新をITを用いて支援している会社と言えるでしょう。

最近の例を挙げますと、IBMが日本郵便と共同で高齢者向けの「見守りサービス」アプリの開発をした事例や、ソフトバンクと共同で人工知能「ワトソン」の日本語版をリリースし、三菱東京UFJ銀行や第一三共がその導入を図ったという事例、またIBMのクラウドサービスをマツダが導入したという事例があります。

IBMのコンサルタントの魅力

このように様々な業種にまたがってビジネスを行っているIBMですが、そのようなIBMにおいてコンサルタントとして働く魅力は何があるのでしょうか。私は主に3つあると考えています。

- ①多種多様な業界と関わりながら仕事ができる

- ②顧客の課題を解決するための「武器」を多く持っており、提案できる解決策の幅が広い

- ③時代の最先端を感じながら仕事ができる

①多種多様な業界と関わりながら仕事ができる

これはIBMのコンサルに限った話ではないですが、やはり先に挙げた例のように幅広い業界に関わりながら仕事ができることが魅力的だと思います。現代ではテクノロジーの力なしには企業の発展は考えられないので、今後IBMのコンサルタントとして関わっていく業界はますます増えていくのではないでしょうか。

②顧客の課題を解決するための「武器」を多く持っており、提案できる解決策の幅が広い

IBMは世界最大手のIT企業として約170カ国にわたるグローバルネットワークを有し、さらに長年蓄積されてきたノウハウや製品を保持しています。そのため、顧客の課題を解決する「武器」を多く揃えており、コンサルタントからすればクライアントに提案できる解決策の幅が広くとてもありがたいことだと思います。

③時代の最先端を感じながら仕事ができる

IBMは、人工知能「ワトソン」などに代表されるように常に時代を先取りする技術を生み出してきました。このように常に時代の最先端を行くIBMで働けること自体、刺激がありとても面白いと思います。

IBMでのインターンを通して感じた、IBMの魅力

私はIBMのインターンに二週間参加させていただいたのですが、そのインターンの期間中でもIBMの良さを感じ取ることができました。

その良さとは、社員の方々が非常に魅力的だということです。

私が参加したIBMのインターンは、他社のインターンのようにインターン生がグループになってワークに取り組むといった形ではなく、インターン生個々人がそれぞれ別の事業所に派遣されその場の社員さんと働くという少し特殊なインターンでした。

そのため、社員さんと密に交流することができたのですが、一緒に働かせていただいた社員の方々は優秀でかつとても優しい方だったと強く感じています。私が分からないことを社員の方に質問すると、社員さんは「私が何が分かっていないか」を瞬時に把握し、的確な回答をしてくださりました。

また、インターン期間中に懇親会も開いていただくなどインターン生である私に対してとても気配りをしてくださりました。外資系企業の社員と聞くと、頭がキレッキレで冷たい、みたいな印象を持っていた私ですが、IBMの社員の方々は決してそのようではありませんでした。

最後に

IBMでは関われる案件の幅が非常に広く、様々な業界の知識を吸収することができるので自己成長にはとてもふさわしい環境だと感じています。

また、社員さんも良い人が多く、さらに海外に行くチャンスも多くある点でも私はIBMに魅力を感じています。

前述のように、IBMは採用人数も他の戦略系コンサルに比べれば多いので、最上位の学生でなくともチャンスが全くないわけではありません。ぜひ、IBMの魅力を知って、選考を受けていただければと思います。

コンサル業界の情報収集に役立つ!就活生向けLINEオープンチャットを紹介

unistyleでは業界別の就活用LINEオープンチャットを運営しており、数多くの就活生が匿名で就活に関する情報交換をしています。

実際にコンサル業界志望者向けのグループでも、各社の選考に関するトークが活発に交わされています。

下記の画像をクリックすることで参加用ページに飛び、ニックネームとプロフィール画像を登録するだけで参加することができますので、興味のある方はぜひご参加ください。

.png?1681709087)