「終身雇用守るの難しい」とトヨタ社長が”限界発言”~メンバーシップ型雇用からジョブ型雇用に変わることで具体的に何が変わるのか考察してみた。~

13,603 views

最終更新日:2023年10月30日

「終身雇用を守るのが難しい」

この言葉は5月13日(月)にトヨタ自動車社長の豊田社長が発したものです。

国内トップ企業であるトヨタ自動車社長のこの発言は、現在大企業に務めている社会人、そして今後就職活動を行うであろう大学生に大きな衝撃を与えました。

この発言は、日本型雇用システムである「終身雇用、年功序列、企業別組合」の一つが崩壊しているとも読み取れるものです。

では皆さん、この従来の日本型雇用システムが変化することによってどのような影響があるか分かりますか?

「終身雇用がなくなる」ということは、単純に"定年まで雇用され続けることがなくなる"というわけではありません。

つまり今回の豊田社長の発言は、皆さんの今後のキャリアにとって"一つのターニングポイントにもなり得る"ものなのです。

そこで本記事では、この豊田社長の発言を契機にこれらの内容について考察、紹介していきたいと思います。

●ニュース記事の考察

●メンバーシップ型雇用の特徴とメリット・デメリット

●ジョブ型雇用の特徴とメリット・デメリット

●日本国内における2つの雇用システムの背景と現状

●現状からの考察

●ジョブ型雇用に移行した具体的な企業例

●メッセージ:このような中、就活生はどのように行動すれば良いのか?

ニュース記事の考察

以下は、5月13日(月)のトヨタ自動車社長の豊田さんの発言を一部抜粋したものです。

●今の日本をみていると、雇用をずっと続けている企業へのインセンティブがあまりない。

さらにその豊田社長の発言に付随し、経団連の中西宏明会長も以下のように述べています。(一部抜粋)

●だめになりそうな事業を、雇用を維持するために残すということをすると、雇用されている方にとって一番不幸。

ここから読み取れることとしては、長年日本の経済発展を支えてきた雇用システムが変革期に突入したということではないでしょうか。

また、ここでいう「雇用を続ける企業へのインセンティブ」とは、"従来の日本型雇用システムのメリット"と言い換えることができます。

つまり、「自社で長年働いてもらうことによって独自の文化を形成する」「OJTや社内研修によって自社内で社員を育成する」などが具体例として挙げられます。

そしてこれまでの日本の経済発展、企業成長を支えてきたものは「終身雇用、年功序列、企業別組合」を特徴とした日本型雇用システムと呼ばれるものでした。また、この雇用形態のことをメンバーシップ型とも呼びます。

現在も当システムは多くの大企業で用いられており、いくら企業規模が拡大したり事業領域が増加したとしても、このシステムを変えることはありませんでした。

では一方で、欧米などの主要諸国はどうなっているのでしょうか?

欧米などの主要諸国では、日本の雇用形態であるメンバーシップ型雇用は用いられていません。基本的にはジョブ型雇用という形式が用いられています。

ジョブ型雇用の概要に関しては後ほど詳しく説明しますが、日本企業の中でも特にベンチャー企業などにおいてはジョブ型採用を用いている企業も多く、徐々に国内においても浸透してきている雇用形態になります。

そして今回のトヨタ自動車社長の発言を契機に、ジョブ型雇用が国内の大企業にも用いられることはそう遠くない未来であると考えています。

そこで今回の記事では、この「メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用」の違いを紹介し、その上で自身の今後のキャリアを考える機会を提供していきたいと思います。

メンバーシップ型雇用の特徴とメリット・デメリット

まずは「メンバーシップ型雇用」の定義を説明していきます。

日本企業に多く見られる雇用契約の一つであり、日本特有の年功序列や終身雇用を前提にした職務や勤務地を限定しない正社員のことを指します。メンバーシップ型雇用では新卒一括採用で大量に人材を獲得し、OJTや社内研修で教育を行いながら職務に必要な知識と経験を積ませます。

主に上場している大企業に多い日本的雇用であり、総合職に多く見られる雇用形態でもあります。最近では、ジョブ型雇用の反対の働き方として頻繁に議論されています。

【参考】BizHint:ジョブ型・メンバーシップ型

以上の定義を見てもらえば分かる通り、多くの方が実際に働いている雇用形態、もしくはイメージしている働き方ではないでしょうか?

しかしこの定義を確認しただけでは中々イメージしにくいかもしれないため、メンバーシップ型雇用のメリットとデメリットも紹介します。

メンバーシップ型雇用のメリット

●自社の都合に応じて、社員の異動や転籍を含む配置転換を行い易い。

●辞めないという前提によって時間をかけて社内教育を施すことができ、知的財産が蓄積されやすくなる。

労働者側

●会社の辞令に従わなければいけない反面、重大な契約違反などのよほどのことがない限り雇用関係を守ってもらうことができる。

●研修や制度の活用など、会社が社員を教育する意欲や環境が用意されている。

●年功序列のため、勤続年数が増えるほど社内でのキャリアアップがし易い。

つまり、会社側としては社員を比較的自由に管理することができ、また労働者側にとってはいつまでも会社側に守ってもらえるという双方のメリットがあるということです。

メンバーシップ型雇用のデメリット

●客観的且つ合理的な、よほどの理由がなければ従業員を解雇することができない。

●基本的に能力よりも年齢で給与が決まるため、若手社員のモチベーションが低下する恐れがある。

●新卒一括採用が一般的なため、急な増員やピンポイントでの人員補充が難しい。

労働者側

●実績を積めないまま出世競争に敗れると、40代や50代で役職定年に追い込まれたりリストラの候補になってしまう可能性がある。

●年功序列のため、勤続年数が少ないと高い成果を出しても出世や給料に反映されにくい。

●基本的に会社の都合に応じる必要があるため、自身の事情を考慮しない転勤などがある。

●トップダウンで物事が進むため、部下の仕事へのモチベーションが落ちやすくなる可能性がある。

つまり、企業側としては雇用時の素養の見極めが非常に重要になってくる、また労働者側にとってはその恵まれた環境に甘え続けてしまうというデメリットがあるのです。

ジョブ型雇用の特徴とメリット・デメリット

続いては「ジョブ型雇用」の定義を説明していきます。

諸外国が主に採用している雇用契約であり、自分自身の専門スキルを活かして職務や勤務場所を絞り込むことができる労働者を指します。企業は専門性の高い優秀な労働者を確保でき、一方で労働者は自らの職務を提示することができるなど、ライフワークバランスが取りやすい傾向にあります。

しかし明確に職務と勤務場所が定められていることから、労働者にとっては景気の動向によっては失業するリスクがあります。

現在の日本ではメンバーシップ型雇用が主流ですが、急速にグローバル化する世界経済に対応するための雇用契約として注目を集めているものになっています。

【参考】BizHint:ジョブ型・メンバーシップ型

日本で働いている多くの方にとってはあまり馴染みのない雇用契約であるかもしれませんが、「メンバーシップ型雇用」とは全く正反対の雇用契約であることが分かるのではないかと思います。

続いて「ジョブ型雇用のメリット・デメリット」を確認していきますが、ジョブ型雇用と聞くと、「非正規社員や限定正社員」のことをイメージする方も多いかと思います。

しかし今回は「メンバーシップ型雇用」と比較して照らし合わせるために、正社員に絞ってメリットとデメリットを確認します。

ジョブ型雇用のメリット

●欠員が出たり補充したいポジションに応じて、優秀な人材を確保し易い。

●他企業から人を採用することが多いため、新鮮な経験や考え方を取り入れることができる。

労働者側

●給与が担当する職務の評価で算出されるため、自身の能力と連動した待遇を受けることができる。

●職種別採用が一般的であるため、職務内容や勤務地を限定する選択が比較的し易い。

●年齢や勤続年数ではなく能力や成果で給与が決まるため、仕事へのモチベーションが上がり易い。

つまり企業側、労働者側双方にとって合理的な雇用契約であると言えます。また、双方にとって比較的融通の利きやすい環境ではないでしょうか。

ジョブ型雇用のデメリット

●雇用契約前に職務と勤務地を明確にするため、会社都合による転籍や異動を簡単に行うことができない。

●終身雇用ではなく転職が前提の雇用になるため、時間をかけて育成しても意味がなくなる可能性がある。

労働者側

●会社の方針転換により、事業所の閉鎖や担当の職務が必要となくなった場合、転籍や異動はされずに契約終了になる可能性がある。

●社内教育や充実した研修制度が用意されておらず、社外などで自主的に能力を高める必要がある。

これらをまとめると、 「企業側の都合に捉われず、自身の専門業務に取り組み続ける」と言えるのではないでしょうか。また、「自社内でのキャリアアップ」というよりも「転職を通じたキャリアアップ」という側面が強いとも読み取れます。

日本国内における2つの雇用システムの背景と現状

これまでの説明で「メンバーシップ型雇用・ジョブ型雇用」それぞれの特徴を紹介してきました。

ではなぜここに来て「日本の大企業における雇用システム」が大きく変化してきているのでしょうか?

この変化に関しては、企業内における組織の在り方が大きく変わってきていることが起因していると考えられます。

日本における産業構造の変遷

戦後である1950,60年代から、日本は急速な経済発展を遂げてきました。その際に国内産業の中心となったのが、第二次産業である製造業でした。

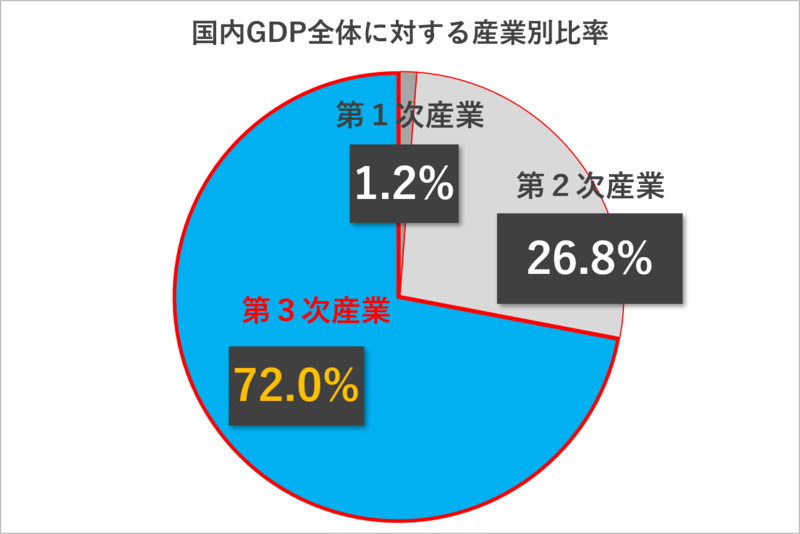

しかしそれから半世紀以上経った現在、国内GDPの内訳を確認してみると、第三次産業であるサービス業が全体の3/4程度を占めています。つまり、ビジネスにおける主流がハードからソフトへ変化してきているのです。

また、ハード側である製造業の国内No.1と言っても過言ではない「トヨタ自動車」も、純粋な自動車会社からモビリティーカンパニーへの変革を進めるなど、製造業自体のソフト化というものも進んでいます。

ハードとソフトを製造している企業のビジネスモデルの違い

ビジネスモデルの紹介をする前に、まずは「ハード」と「ソフト」それぞれの説明をします。

ハードとは「施設・設備・機器」といった形ある要素のことを指す言葉であり、これに対しソフトは「技術・情報」といった無形の要素のことを言います。PCを例に挙げてみると、ハード面が「PC本体」、ソフト面が「アプリ」となります。

そしてハードとソフトを製造している企業のビジネスモデルは、それぞれ以下のようになっています。

開発から販売までのプロセスが明確化され、上流工程から下流工程という流れで順に進んでいく。そのため、開発と製造などの異なる部門間での繋がりはほとんどない。

PCであれば「PC本体の製造工程」のことを指し、「画面やキーボードそれぞれで製造する人が完全に異なる」といったように、部門間での連携はほとんどない。

ソフト

開発から販売までの各部門が一体となり、相互で連携しながら展開される。そのため、異なる部門間での繋がりも頻繁にある。

PCであれば「アプリの開発工程」のことを指し、「プロダクトマネージャーとエンジニアが密に連携しながら開発する」といったように、部門間での繋がりが強い。

これらをまとめると、ハードとソフトでの一番の違いは"異なる部門間での連携の有無"と言えます。

また近年、ビジネスにおける環境変化のスピードは日に日に速さを増しており、ビジネスの短サイクル化という現象が起こっています。

ビジネスの短サイクル化とは、"ビジネスにおける環境変化のスピードが日に日に早まっているということ"です。かつては一度ヒットした商品がその後何年間も売れ続けるということは頻繁にありましたが、現在ではヒットした商品でもその翌年には全く売れなくなってしまうなど、「ビジネスの短サイクル化」は進んでいると言えます。

例えば、スマートフォンなどはその傾向が顕著だと思います。携帯会社が年に何回も新機種を発売し、次々と新しい機能が追加されていくなど、全く同じ商品が長期的にヒットすることはまずありません。

そしてハードのビジネスにおいては、環境変化が小さいためメンバーを固定しながら活動してもさほど問題はないのですが、ソフトのビジネスはそういうわけにはいきません。ソフトのビジネスでは環境変化が大きいため、その変化に対応することができるように、時にメンバーを入れ替えながら活動する必要があるのです。

【参考】

THE TEAM 5つの法則 (NewsPicks Book)

現状からの考察

これまでの説明から分かる通り、日本の多くの企業は長らく「新卒一括採用・終身雇用」などのシステムを取り入れてきました。

しかしそれは日本人の国民性に合致していたからなどというわけではなく、当時の日本の経済発展を支えたのが、トヨタ自動車やSONYなどのメーカーに代表されるような製造業だったからなのです。つまり、トヨタ生産方式などに代表される当時の製造業の生産システムにおいては、"メンバーシップ型雇用"の方が適切なシステムだったというわけです。

しかし現在は、国内の企業の3/4がサービス業と言われているように、無形商材を取り扱うようなサービス業が増加しました。また、IT社会と言われているようにソフトウェアをビジネスにしている企業が主流となってきており、これまでと同様の雇用システムが最も適切なものとは言えなくなりました。

さらに日本より早い段階からサービス業を国の主要産業とし、且つIT社会の進行が早かった欧米諸国では、その変化に併せて雇用システムを構築したため、現在のように"ジョブ型雇用"というものが一般化しました。

もちろん国内の企業全てがすぐに「ジョブ型雇用」に移行するとは思いませんが、今回の「トヨタ自動車社長の発言(終身雇用を守っていくのは難しい)」を通して分かる通り、今後国内の大企業が「ジョブ型雇用」に移行していくことは避けられない事態であると思います。

つまり、「安定しているし、終身雇用で定年まで働けるからとりあえず大企業を志望しよう。」という時代は終篇を迎えようとしているのです。

ジョブ型雇用に移行した実例

日立製作所

【参考】日経ビジネス記事:「世界に打って出る」日立給与を変えないと無理だった

国内でも有数のメーカーである「日立製作所」の取り組みは、当時かなり話題になりました。しかし今や国内にとどまらず、積極的な海外展開を通じてさらなる事業展開を進めている当社にとって、この取り組みは必然であるとも読み取ることができます。

もちろん発表当時は少なからず批判的な意見もありましたが、現在の日立製作所の経営状況を見れば分かる通り、この取り組みは少なからず効果があったのではないかと思います。

ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用を組み合わせた実例

サイバーエージェント

ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用を組み合わせるという「独自の雇用システム」を用いている、サイバーエージェントの事例も紹介します。

サイバーエージェントは企業方針として、実力主義型終身雇用と謳っています。これは、ジョブ型雇用の特徴である「実力主義」、メンバーシップ型雇用の特徴である「終身雇用」の両面をかけ合わせたものになります。

つまり、ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の"ハイブリット"と言えるでしょう。

実際に会社のミッションステートメントでも"有能な社員が長期にわたって働き続けられる環境を実現"と掲げており、そのミッション・ステートメントを実現するために独自の雇用システムを用いているのではと考えられます。

こういった新たな取り組みをしている企業はまだ多くはありませんが、今後他社も同様の取り組みを推進していくのではないでしょうか?

メッセージ:このような中、就活生はどのように行動すれば良いのか?

皆さんは今回の「トヨタ自動車社長の発言」を聞いてどのように感じましたでしょうか?

「え?大企業に入社したからって安定しているわけではないの?」、「入社後に雇用システムが変わったら困るなあ。」など、不安を感じた人も少なくないとは思います。

しかし今回のトヨタ自動車の事例のように、"従来の日本型雇用システムからジョブ型雇用への変化"は避けては通れません。

つまり、今後就職活動に直面する皆さんにおいては、"メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用の双方のメリット・デメリットを理解し、その上で自分自身にとって最適なキャリアを見つけていく"必要性があります。

また、この雇用システムの変化によって、"入社してしまえば定年まで一生安泰"という環境はなくなることが予想されます。それゆえに、"いつ・どんなときにでも会社・社会から必要とされるスキル"は身につけておくべきでしょう。

もちろんそのスキルは「企業・個々人」によって様々です。そしてそれは"市場価値"とも言い換えることができます。

もちろん「市場価値の測り方」には「年齢、経験、資格」などの様々な要素が関連しますが、"このスキルはどの業界で求められるのか?・この業界での市場価値を高めるためにはこういった経験が必要"という風に、多面的に考えることが大切になります。

例えば、「IT企業のエンジニア職に就職したければ、プログラミングのスキルが必要」など、企業から求められるスキルと自身のスキルをしっかりと対応させることが重要になるのではないでしょうか?

ぜひ本記事で紹介したような「国内企業の雇用システムの変化」をしっかりと考慮した上で、自分なりの判断軸にもとづいてファーストキャリアを選択していただければと思います。