【20卒早稲田政治経済学部】乃木鮭くんの就活体験記|2018.7 interview

21,403 views

最終更新日:2023年10月27日

6月から大手就職サイトがインターンシップサイトという形でオープンされたことを皮切りに、20卒の皆さんも少しずつ「就職活動」をはじめているのではないでしょうか。

今回は早稲田大学政治経済学部の乃木鮭くんに2018年7月にインタビューした内容を掲載します。

本記事で同じ20卒の就活生が、今何をしていて、何に悩み、今後何をしようとしているのかが伝わり、少しでも皆さんの就活の役に立てればと思います。

早稲田大学乃木鮭くんの履歴書

乃木鮭くんの履歴書

└男性

◆大学

└早稲田大学政治経済学部に現役入学。第一志望は東京大学であったが不合格。

◆趣味

└海外ドラマ・コメディショー鑑賞

◆サークル

└政治サークルと趣味程度の同好会に所属。今は両方とも引退。

◆アルバイト

└教授の研究補助と学内のIT関連アルバイト。

◆留学

└3年次にカナダに8ヶ月交換留学。

◆資格

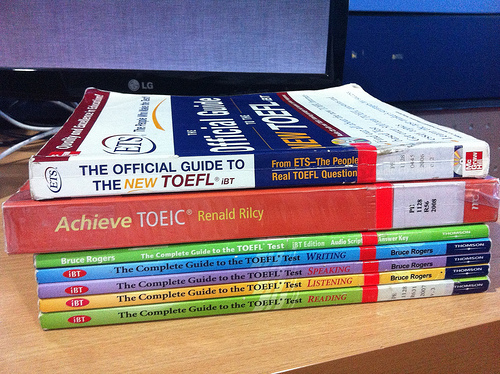

└TOEFL98点・TOEIC880点・英検準1級(高校で取得)・統計検定3級

◆就活をはじめた時期

└2018年5月末

◆志望業界

└メーカー(自動車、重化学、鉄鋼)、総合商社、外資系投資銀行、外資系コンサル。

◆希望職種

└法人営業。世界を股にかけて働きたいという思いが強い。

本インタビューはunistyle編集部のむたか(@mutaka_unistyle)とくらもん(@esquestion)にて行っております。

大学入学まで

乃木鮭くんの高校生活

「はじめまして。中の人です。今回は密着型インタビュー企画に賛同いただきまして、ありがとうございます。早速ですが、乃木鮭くんはどのような高校生活を送っていましたか?」

「はじめまして。中の人です。今回は密着型インタビュー企画に賛同いただきまして、ありがとうございます。早速ですが、乃木鮭くんはどのような高校生活を送っていましたか?」

「高校では、英語ディベート部(ESS部)に入って、そこでの活動に打ち込んでいました。もともと海外に対する憧れがあったというのと、格好いい先輩に憧れて入部を決意しました。実績としても県大会2位になるなど、かなり力を入れて取り組みました。」

「高校では、英語ディベート部(ESS部)に入って、そこでの活動に打ち込んでいました。もともと海外に対する憧れがあったというのと、格好いい先輩に憧れて入部を決意しました。実績としても県大会2位になるなど、かなり力を入れて取り組みました。」

なぜ今の大学に入学したのか

「なんで早稲田に入学することにしたの?他にどんな大学を受けてたかも教えてください。」

「なんで早稲田に入学することにしたの?他にどんな大学を受けてたかも教えてください。」

「本当は東京大学が第一志望だったのですが落ちてしまったので早稲田に行くことにしました。2校のうちどちらかに受かれば浪人はせずに入学しようと考えていました。受けていたのもその2校のみですね。慶應も受けようか考えたのですが、ハイカラな校風が自分には合わないなと感じてやめました(笑)。もともと大学で留学したいというのがあったので、制度が整っている早稲田に入学を決めました。」

「本当は東京大学が第一志望だったのですが落ちてしまったので早稲田に行くことにしました。2校のうちどちらかに受かれば浪人はせずに入学しようと考えていました。受けていたのもその2校のみですね。慶應も受けようか考えたのですが、ハイカラな校風が自分には合わないなと感じてやめました(笑)。もともと大学で留学したいというのがあったので、制度が整っている早稲田に入学を決めました。」

・東大が第一志望であったが浪人は考えずに留学制度が整っている早稲田に入学。大学入学前から強い海外志向があり、留学を念頭においた大学選びをしていた。

大学入学~これまで

取り組んでいる学業

「大学では何を専攻しているの?ゼミに入っているのであれば、その内容についても教えてください。」

「大学では何を専攻しているの?ゼミに入っているのであれば、その内容についても教えてください。」

「政治経済学部ということもあり、政治学を専攻しています。その中でも、計量経済学を学んでいます。どんなことをやっているかについては専門的になってしまうので省略しますが、データ分析を行うなど統計学に近い部分があります。そもそも計量経済学に興味を持ったのは、大学の講義を担当していた教授がその分野の権威で講義そのものが面白かったというのと、その教授の人柄に惹かれたという点が大きいです。」

「政治経済学部ということもあり、政治学を専攻しています。その中でも、計量経済学を学んでいます。どんなことをやっているかについては専門的になってしまうので省略しますが、データ分析を行うなど統計学に近い部分があります。そもそも計量経済学に興味を持ったのは、大学の講義を担当していた教授がその分野の権威で講義そのものが面白かったというのと、その教授の人柄に惹かれたという点が大きいです。」

「聞いている感じだと講義にもしっかり出て、ゼミ活動にもかなり熱心に取り組んでいるみたいだから単位に関しては特に心配もなさそうだね。」

「聞いている感じだと講義にもしっかり出て、ゼミ活動にもかなり熱心に取り組んでいるみたいだから単位に関しては特に心配もなさそうだね。」

「そうですね。あとはゼミにさえ出ていれば問題ないです。少し自慢になるのですが1年生の頃からフル単なので、学業にはしっかりと打ち込んできた自負があります。」

「そうですね。あとはゼミにさえ出ていれば問題ないです。少し自慢になるのですが1年生の頃からフル単なので、学業にはしっかりと打ち込んできた自負があります。」

「学業に関していうと留学経験もあるようだけど、留学ではどこの国でどんな勉強をしたの?それと留学というのは入学前から”決めていたこと”なんだよね?」

「学業に関していうと留学経験もあるようだけど、留学ではどこの国でどんな勉強をしたの?それと留学というのは入学前から”決めていたこと”なんだよね?」

「カナダに8ヶ月間交換留学という形で行きました。現地では学部とも関係のある政治経済の勉強をしていました。ちなみにカナダの大学を選んだ理由としては、治安の良さと多様な人種が混在しておりダイバーシティが進んでいるという2点が大きく影響しています。」

「カナダに8ヶ月間交換留学という形で行きました。現地では学部とも関係のある政治経済の勉強をしていました。ちなみにカナダの大学を選んだ理由としては、治安の良さと多様な人種が混在しておりダイバーシティが進んでいるという2点が大きく影響しています。」

サークル・部活動・アルバイト

「所属している政治サークルではどんなことをしていたの?あまり聞き馴染みのないサークルなので活動内容とか入った理由についても教えて頂けるとありがたいです。」

「所属している政治サークルではどんなことをしていたの?あまり聞き馴染みのないサークルなので活動内容とか入った理由についても教えて頂けるとありがたいです。」

「政治サークルは、国会議員事務所へのインターンと年2回の講演会が主な活動となります。2週間に1回程度活動しており、国会議員の先生のいらっしゃる議員会館や議員事務所に行って事務作業や選挙活動、政治イベント等の手伝いをしたりしていました。そもそも政治サークルに入った理由は、高校の頃と似ていて、格好良い先輩がいたというのが大きな理由です。あと、早稲田に入学して周囲の友達の政治に対する知見の広さや考察の深さ、洞察力の鋭さに衝撃を受けたのも理由の一つです。地方から出てきた自分にはそれがカルチャーショックで、そういった人たちと切磋琢磨できれば良いかなと考えて入りました。」

「政治サークルは、国会議員事務所へのインターンと年2回の講演会が主な活動となります。2週間に1回程度活動しており、国会議員の先生のいらっしゃる議員会館や議員事務所に行って事務作業や選挙活動、政治イベント等の手伝いをしたりしていました。そもそも政治サークルに入った理由は、高校の頃と似ていて、格好良い先輩がいたというのが大きな理由です。あと、早稲田に入学して周囲の友達の政治に対する知見の広さや考察の深さ、洞察力の鋭さに衝撃を受けたのも理由の一つです。地方から出てきた自分にはそれがカルチャーショックで、そういった人たちと切磋琢磨できれば良いかなと考えて入りました。」

「学業だけでなく、サークルにもかなり注力していたみたいだけれど、アルバイトは何かしていたの?」

「学業だけでなく、サークルにもかなり注力していたみたいだけれど、アルバイトは何かしていたの?」

「いわゆるアルバイトらしいアルバイト経験はありません。ただ、2年生の頃から教授の研究補助のデータ打ち込みの仕事をしています。IT関係の学内アルバイトも半年間ほどしていました。社会人になったら嫌でも働くことになるから学生の間は無理して働かなくて良いというのが親の方針なので、あまり積極的にアルバイトをしようとは考えていませんでした。自分に何か学びがある仕事があればやるという感じですね。」

「いわゆるアルバイトらしいアルバイト経験はありません。ただ、2年生の頃から教授の研究補助のデータ打ち込みの仕事をしています。IT関係の学内アルバイトも半年間ほどしていました。社会人になったら嫌でも働くことになるから学生の間は無理して働かなくて良いというのが親の方針なので、あまり積極的にアルバイトをしようとは考えていませんでした。自分に何か学びがある仕事があればやるという感じですね。」

・政治サークルの活動にも積極的に参加していた様子。自身の主張をしっかりと持っており、議論することが好きな人物であるとの印象を受けた。

就活を意識しはじめた時期と出来事

就活をはじめたキッカケ

「就活に関することを聞きたいと思うんですが、就活をはじめたキッカケは何だったの?時期だからというのも当然あると思うけど、それ以外に理由などがあれば教えてください。」

「就活に関することを聞きたいと思うんですが、就活をはじめたキッカケは何だったの?時期だからというのも当然あると思うけど、それ以外に理由などがあれば教えてください。」

「もともと、業界情報を集めることが好きで、そういうことは1年生の頃から少しずつやっていました。やはり時期が来たから始めるというのが大きいですが、留学していたこともあり周囲の友達はみんなもう内定を貰って就活を終えているので、その影響もあると思います。仲の良い友達がいわゆる外銀外コンを目指して早期から動き出していたので自分もそろそろ動かないとなと思って始めました。」

「もともと、業界情報を集めることが好きで、そういうことは1年生の頃から少しずつやっていました。やはり時期が来たから始めるというのが大きいですが、留学していたこともあり周囲の友達はみんなもう内定を貰って就活を終えているので、その影響もあると思います。仲の良い友達がいわゆる外銀外コンを目指して早期から動き出していたので自分もそろそろ動かないとなと思って始めました。」

・もともと業界研究を少しずつやっていたことから、業界や企業についての知識は一定程度持ち合わせている。

乃木鮭くんの企業選びの軸

「就活が始まるとよく聞かれることになるだろうけど、企業選びの軸というのはある?もしあれば、その軸がどのように形成されたかについても教えてください。」

「就活が始まるとよく聞かれることになるだろうけど、企業選びの軸というのはある?もしあれば、その軸がどのように形成されたかについても教えてください。」

「やはり、最も重視している軸は"海外で働くことができる"という点ですね。海外に憧れを持ったきっかけは、中学2年で初めて海外旅行でハワイを訪れたことだと思っています。その時感じた世界の広さや現地の人と交流した楽しさは今も覚えています。そのあと、いろいろとアメリカについて調べていくうちにどんどん惹かれていきました。留学をしようと考えたのもその影響が大きいです。今では、海外ドラマやコメディショーを観るのが趣味です。」

「やはり、最も重視している軸は"海外で働くことができる"という点ですね。海外に憧れを持ったきっかけは、中学2年で初めて海外旅行でハワイを訪れたことだと思っています。その時感じた世界の広さや現地の人と交流した楽しさは今も覚えています。そのあと、いろいろとアメリカについて調べていくうちにどんどん惹かれていきました。留学をしようと考えたのもその影響が大きいです。今では、海外ドラマやコメディショーを観るのが趣味です。」

「そうなんだ。中学校の頃の経験が今の海外志向に繋がっている訳だね。海外で働くというのは、ハード面の軸だと思うけど、ソフト面で重視したいことはある?」

「そうなんだ。中学校の頃の経験が今の海外志向に繋がっている訳だね。海外で働くというのは、ハード面の軸だと思うけど、ソフト面で重視したいことはある?」

「自分が楽しめる仕事をしたいというのは大前提あるのですが、チームでもがきながら何かを作り上げていきたいなという思いはあります。また、成長したいという気持ちもあるのですが、成長を目的とするのではなく、振り返ってみると結果的に成長していたなと感じられる仕事をしたいと思っています。」

「自分が楽しめる仕事をしたいというのは大前提あるのですが、チームでもがきながら何かを作り上げていきたいなという思いはあります。また、成長したいという気持ちもあるのですが、成長を目的とするのではなく、振り返ってみると結果的に成長していたなと感じられる仕事をしたいと思っています。」

「乃木鮭くんのこれまでの話を聞いてきて、高校の部活然り大学のサークル然り、誰かに憧れて決めたということが多いと思ったんだけど、やはり人っていう部分は企業選びで外せないところになるのかな?」

「乃木鮭くんのこれまでの話を聞いてきて、高校の部活然り大学のサークル然り、誰かに憧れて決めたということが多いと思ったんだけど、やはり人っていう部分は企業選びで外せないところになるのかな?」

「間違いないですね。最後は、その会社にいる人の雰囲気や自分のフィーリングを大切にして、企業を選びたいと思っています。」

「間違いないですね。最後は、その会社にいる人の雰囲気や自分のフィーリングを大切にして、企業を選びたいと思っています。」

・海外で働きたいという思いは伝わってくるが、なぜ海外でなければならないのかという理由が弱い。海外で働くことで自分や社会にとってどのようなインパクトがあるのかについて一度考えてみると、より軸が鮮明になると思われる。

・何をやりたいかではなく何をやりたくないかを考えて軸を設定したとのこと。

7月現在、志望している業界や職種

志望業界

「就活に際して、今の段階で志望している業界はある?」

「就活に際して、今の段階で志望している業界はある?」

「現段階では、自動車や重化学、鉄鋼メーカーと総合商社、外銀、外コンといったところを志望しています。」

「現段階では、自動車や重化学、鉄鋼メーカーと総合商社、外銀、外コンといったところを志望しています。」

「その業界に関しては、どういう風に絞り込んでいったの?この時期に関してはかなり業界も明確になっているなという印象だけど。」

「その業界に関しては、どういう風に絞り込んでいったの?この時期に関してはかなり業界も明確になっているなという印象だけど。」

「先程も述べたように、やはり海外で働きたいという気持ちが強いです。そのため、海外勤務や海外駐在の多いメーカーや総合商社を志望しています。また、外銀、外コンを志望しているのはインターンで優秀層とつながりを持ちたいというのも理由としてあるのですが、外資が入っていることでグローバルに活躍できる環境があると考えて志望しています。」

「先程も述べたように、やはり海外で働きたいという気持ちが強いです。そのため、海外勤務や海外駐在の多いメーカーや総合商社を志望しています。また、外銀、外コンを志望しているのはインターンで優秀層とつながりを持ちたいというのも理由としてあるのですが、外資が入っていることでグローバルに活躍できる環境があると考えて志望しています。」

志望職種

「志望している職種はある?明確になっていなければ希望する働き方みたいなものがあれば教えてください。」

「志望している職種はある?明確になっていなければ希望する働き方みたいなものがあれば教えてください。」

「重ね重ねになるのですが、海外を舞台に働いていきたいというのはあります。また、自分自身議論であったり、人と意見を交わしたりすることが好きなので、専門的な知識が求められるであろう法人営業をやりたいと思っています。法人営業であれば相手もその分野の専門家であることが多いと思うので、深い知識を身につける必要があると考えています。」

「重ね重ねになるのですが、海外を舞台に働いていきたいというのはあります。また、自分自身議論であったり、人と意見を交わしたりすることが好きなので、専門的な知識が求められるであろう法人営業をやりたいと思っています。法人営業であれば相手もその分野の専門家であることが多いと思うので、深い知識を身につける必要があると考えています。」

・自身の特徴や適性を鑑みた上で、より専門性を求められるであろう法人営業を希望している。

7月にやろうと思っていること

「やりたいことや志望業界については明確になっていると感じたから、7月はやっぱりインターン選考への参加がメインになってくるのかな?」

「やりたいことや志望業界については明確になっていると感じたから、7月はやっぱりインターン選考への参加がメインになってくるのかな?」

「はい、インターン参加が主な動きになると考えています。ESについても今提出しているようなところです。」

「はい、インターン参加が主な動きになると考えています。ESについても今提出しているようなところです。」

「具体的に何社くらいES提出して選考が進んでいるところもある?どこに出したかについても教えてください。」

「具体的に何社くらいES提出して選考が進んでいるところもある?どこに出したかについても教えてください。」

「ESは10社に提出しました。具体的には、日産自動車、デロイトトーマツコンサルティング、KPMG、アクセンチュア、野村総合研究所、シティグループ、モルガン・スタンレー、メリルリンチ、SMBC日興証券(IB)、DeNAです。日産自動車に関しては次が面接で、DeNAはES落ちしました。他は結果待ちです。」

「ESは10社に提出しました。具体的には、日産自動車、デロイトトーマツコンサルティング、KPMG、アクセンチュア、野村総合研究所、シティグループ、モルガン・スタンレー、メリルリンチ、SMBC日興証券(IB)、DeNAです。日産自動車に関しては次が面接で、DeNAはES落ちしました。他は結果待ちです。」

「夏に関しては、メーカーというよりも外銀、外コンといったところを中心に受けていくんだね。」

「夏に関しては、メーカーというよりも外銀、外コンといったところを中心に受けていくんだね。」

「そうですね。外銀外コンは選考も早いですし、この時期だと意識の高い優秀層が集まると考えたので、そういう人たちと関わりを持ちたいというのもあります。」

「そうですね。外銀外コンは選考も早いですし、この時期だと意識の高い優秀層が集まると考えたので、そういう人たちと関わりを持ちたいというのもあります。」

「インターン選考参加以外に何かする予定はある?」

「インターン選考参加以外に何かする予定はある?」

「時期が来たからとりあえず就活を始めた側面が強くて、見切り発車してしまったようなところがあるので、まずは足場固めとして自己分析や業界研究をより深くやっていこうと考えています。」

「時期が来たからとりあえず就活を始めた側面が強くて、見切り発車してしまったようなところがあるので、まずは足場固めとして自己分析や業界研究をより深くやっていこうと考えています。」

・外銀・外コンの選考やインターンに参加し、早期内定を目指すだけでなく、意識の高い優秀層との関わりを持とうとしている。

今就活で悩んでいること

「今、就活に関して何か悩んでいることとか不安なこととかはある?」

「今、就活に関して何か悩んでいることとか不安なこととかはある?」

「一番は情報不足というところですね。周りの友達がみんな就活を終えてしまっているので、周囲から情報が入ってこないというのもあります。」

「一番は情報不足というところですね。周りの友達がみんな就活を終えてしまっているので、周囲から情報が入ってこないというのもあります。」

「確かに、就活は周囲と協力しながらやった方が情報量としては間違いなく多くなるね。具体的にこういう情報が欲しいというのはある?」

「確かに、就活は周囲と協力しながらやった方が情報量としては間違いなく多くなるね。具体的にこういう情報が欲しいというのはある?」

「例えば、各企業の細かい選考ステップだったり、ガクチカをどのような切り口で書けば評価されるかであったり、各論レベルの細かい就活テクニックに関する情報が欲しいです。」

「例えば、各企業の細かい選考ステップだったり、ガクチカをどのような切り口で書けば評価されるかであったり、各論レベルの細かい就活テクニックに関する情報が欲しいです。」

・インターン選考突破に向けたテクニカルな部分でのノウハウを知りたい。

unistyle編集部より

乃木鮭くんへのフィードバック

企業選びの軸が固まっていることから、志望業界や志望職種に関しても、具体的なイメージを持つことができている様子。海外に強いこだわりがあり、企業選びの軸としても中心には「海外で働くことができる企業」という軸がくるようです。海外志向については中学校の原体験が基になっており、興味本位で海外で働いてみたいというような表面上の理由でないことからもその本気度が伝わってきます。

ただし、海外で働くことで自分自身がどうなりたいか、その企業や社会に対してどのような影響を与えたいか、与えられるかといった点が未だ明確になっていない印象を受けました。海外への関心・興味というのは十分伝わってくるので、今後海外を舞台に働く理由というものを固めていく必要があるでしょう。

また、インターンに関しては優秀層との繋がりを持つために、外銀・外コンのインターン選考に参加するなど、戦略的に就活を行うことができていると感じました。早期に内定獲得するチャンスがあるだけでなく、就活に対する意識の高い学生と情報交換ができるため一石二鳥ともいえる外銀・外コンのインターンは難関企業を志望する学生であれば、参加して損はないでしょう。

unistyleからは、乃木鮭くんに以下の記事に目を通すことを勧めます。

【1】就活生が話しがちな志望動機「グローバルに働きたい」の3つの分類

【2】このご時世、留学経験は当たり前! 就職活動における留学経験の上手い伝え方

【3】無内定の長期留学経験者にありがちな5つの特徴

留学経験者や海外志向の学生が陥りがちなポイントが分かりやすく解説されています。留学経験を最大限アピールするにはどうすれば良いかや、グローバル志向の学生がESでどのように差別化を図れば良いかを示した記事です。該当する方はもちろん、それ以外の方も他で活かすことのできるノウハウが述べられているので、是非一度ご覧ください。

次回(8月)までになにをすべきか

このインタビューでは、乃木鮭くんが「自身の適性や志向を正しく理解・把握した上で志望企業を設定し、当該企業から内定を獲得すること」をゴールと置いています。

乃木鮭くんは今後、業界研究や自己分析をやっていく予定とのことでした。それらをやっていくにあたって、評価されるガクチカや志望動機の書き方等の各論レベルの情報が欲しいということだったので、ここでは志望動機、ガクチカ、自己PRとよく問われる3つのテクニックについて示していきたいと思います。

→志望動機の書き方のフレームワークをご紹介しています。採用担当者から評価されるのは、自身の軸との合致に基づき、業界のいい面悪い面の両方を理解した上でその企業を受けている理由を説明した論理的な志望動機です。そのため、作成にあたっては、「どんな仕事をしたいのか」という大きな枠から整理して徐々に「この業界・この企業で働きたい」という小さな枠に落とし込むことが重要です。

→学生時代頑張ったこと、いわゆるガクチカの評価基準から書き方まで解説しています。ガクチカに関しては、①結論→②動機→③目標と困難→④取組みと結果→⑤人柄→⑥学びという構成で論理展開をしていくといいと考えています。この順番に沿うことで、面接官にわかりやすく論理性を保った伝え方ができるほか、面接を想定して自分の頭の中で整理された内容に仕上げることができます。

→自己PRの評価ポイントからその書き方まで、学生が気になるポイントをまとめました。ESの中には、ガクチカと自己PRが混同しているものもあります。「学生時代頑張ったこと」が1つのエピソードを詳しく説明することであなたの強みを伝えるものであるのに対して、「自己PR」では複数のエピソードを根拠にあなたの強みを伝えることが求められます。

【20卒早稲田教育学部】あとむくんの就活体験記|2018.7 interview

【20卒上智理工学部】デニナギくんの就活体験記|2018.7 interview

【20卒慶應義塾経済学部】すーりなさんの就活体験記|2018.7 interview