なぜ人は面接を怖いと感じるのか|そもそも「怖い」とは何か

22,614 views

最終更新日:2024年07月30日

面接に強い不安を感じている人には、就職エージェントneoがオススメです。

アドバイザーから、面接をはじめ、就活の様々な面でアドバイスがもらえるため、不安感を軽減できるかもしれません。

少しでも興味があるという方は、下記の画像をクリックしてサービスを利用してみてください。

就職活動において、面接を経験することなく内定を獲得することはできないでしょう。

そのため否応なしに一定数の面接経験を重ねることと思いますが、面接慣れしている人は少数派であり面接に対して不安や怖いと感じる就活生も多くいることでしょう。

本記事では、なぜ面接を怖いと感じてしまうのかという理由と、それを克服するコツを解説します。

心理学的「不安・恐怖」とは

「面接が怖い」という感情に至る根源はなんでしょうか?それを理解するためには、そもそもの「怖い」という感情がどういったものかを知る必要があります。

「面接が怖い」という感情に至る根源はなんでしょうか?それを理解するためには、そもそもの「怖い」という感情がどういったものかを知る必要があります。

「不安・恐怖」とは、「自己価値を脅かすような破局や危険の漠然とした予感」を指します。

頭(意識下)において理解しているものは、思考的・論理的なもので形成されています。反して、心で感じているものは、感情的・感覚的・イメージ的なもので形成されています。

つまり、思考的・論理的なもののみから整理し自分自身を落ち着かせようとしても、”別物である”感情的・感覚的・イメージ的なものが落ち着くわけではありません。

例を挙げるとすれば、面接前日「うまく話せるかな...」といった不安を持つ際、頭の中では「練習したから大丈夫」と不安を払拭するように考えたとします。

しかし、心の奥底では面接官の前で上手く話せずにしどろもどろになってしまうイメージを持っていると、頭では落ち着く為の理由を見つけても、心は落ち着ける状態になっていないので「不安」や「恐怖」といった感情が事切れることはありません。

では具体的に、多くの就活生が感じている「面接に対する恐怖」とはどんなものからきているのかを説明しようと思います。

面接における「恐怖心」とは

75%

突然ですが、上記の数字は何を表しているでしょうか?

これは、サッカーのPKの一般的な成功確率を指します。

ゴールには時速130キロくらいのボールが飛んで来ます。この速さだとボールを蹴る方向を見届ける余裕は、キーパーには無いに等しいでしょう。つまり、こう蹴ってくるだろうと予測して、一か八かで飛ぶしかありません。

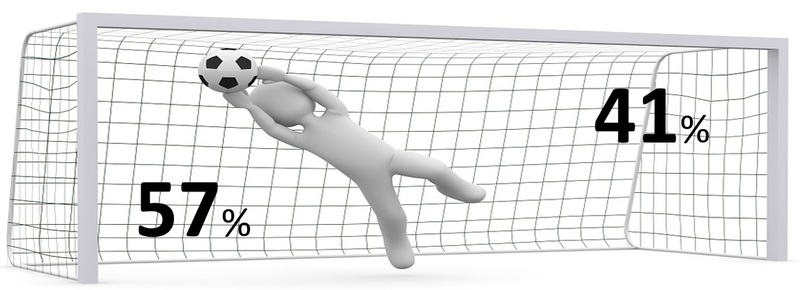

57%と41%

では次に57%と41%という数字について説明していきます。

あなたの利き足を右とした場合、人間の力学やサッカー理論などを織り交ぜて考えると得意なサイドは左側となるようです。左サイドを狙った方が強くて正確なシュートを打てるということになりますが、当然キーパーはそれも把握しています。

そのため、統計的にはキーパーが左に飛ぶ確率は57%で、右に飛ぶ確率は41%となり、左に飛ぶ確率の方が高いようです。

ここで一世一代のシュートを決めようと、あなたは今ピッチに立っていると想像して下さい。大勢のファンからの声援を受け、心臓は早鐘を打ち、世界中の目が、国中の祈りが、あなたに注がれています。シュートが成功したらあなたの名は永遠に語り継がれますが、失敗したら……。

どうすべきかあなたはめまぐるしく考えるでしょう。得意なサイド(左)と不得意なサイド(右)のどちらを狙うか。サイドぎりぎりか。それとも安全策で少しだけ内側か。

このようなことを考えつつ、一方でキーパーが何を考えているのか、自分が何を考えているとキーパーは考えているのかまで洞察するでしょう。

ここまで「右に蹴るか、左に蹴るか」という2つの選択肢においての話をしてきましたが、実は「真ん中に蹴る」という選択肢もあるということを忘れてはなりません。

先ほどのデータを元にすると、キーパーが左に飛ぶ確率は57%、右に飛ぶ確率は41%。ということは、真ん中から動かない確率は、100本中たったの2本となります。もちろん、キーパーはどっちに飛んでも真ん中に来たボールを止められるかもしれませんし、その確率はどれくらいになるかは不明確です。

一見勝算の高そうな「真ん中」という選択肢ですが、意外にも真ん中に蹴る人はほとんどいないようです。何故でしょうか。理由は以下です。

恥を掻きたくないという感情が引き起こす行動

元々、真ん中にキーパーがいるということはそこに向かって蹴る”恐怖”と真ん中でキャッチされたら被るであろう”屈辱”があります。

外すにしても、サイドに蹴って惜しかったと言われた方が選手のメンツが保たれるため、多くの選手は真ん中を狙いません。

これは、ゴールしたいというインセンティブより、恥を掻きたくないというインセンティブが勝った例です。これは面接における恐怖心と類似しています。

就活における面接の「恐怖」を集約すると、「真っ向勝負をした結果、自分という人間に価値がないということを突きつけられることへの恐怖」となるでしょう。

人間には承認欲求があります。誰しも他の誰かから必要とされ、自分には価値があり、なくてはならない人でありたいと願うことはごく自然なことです。

そのため面接においても、自分自身についてを話しそれに対する評価を得たいというインセンティブよりも、「失敗したくない」「失敗することも考えて言い訳のできる状況をつくっておきたい」というインセンティブが勝り、その結果上手くいかないことが多いのではないでしょうか。

では、どのように克服すればよいか提示します。

恐怖心を克服するコツ

【1】企業と学生はあくまで対等な立場であるという理解をすること

面接が怖いという要因の一つに、「面接官と自分に上下関係がある」と思ってしまう場合があるのではないでしょうか。

確かに、面接においてあなたの合否を決めるのは対峙したその面接官です。しかし、合否をつけられるということが誇張してしまうことで、企業が自分より上の立場という認識をしてしまうのでしょう。

しかし、考え方を変えると、面接官も自分と同じ人間です。

面接の場を離れれば、あなたと同じように買い物をし、休日は友人と遊ぶこともあります。同じ人間である以上、臆する必要はありません。このように考えると少しは「怖さ」は和らぐのではないでしょうか。

また、自分自身に自信を持てない就活生の方は、考え方を変え「自分は優秀だ」と自己暗示をかけることもひとつの手です。自己暗示をかけることで、不思議と面接に冷静な気持ちで臨めるようになるものです。このようなことも「怖さ」を克服する手段となり得ます。

たしかに就活生にとって内定がもらえないことは大きな問題です。そのため企業に対して腰が引けることも、仕方のないことのように思えます。しかし、企業にとっても必要な人数、人材を確保できないことは大きな問題なのです。

企業は自社の発展に向け必要な人材を採用することを掲げ、採用活動をしています。そのため人材を十分に確保できない場合、自社の発展に直結する問題となりかねないのです。

企業と就活生はどちらが偉いというわけではありません。あくまで対等な立場であることを念頭に置き、必要以上に臆することなく堂々と面接に向かいましょう。

【2】想定質問とその答えを予め考えておくこと

面接に対する恐怖心を克服するためには、自分に自信をつけることが一番です。

しかし、面接力というものは数値化できるものではなく可視化できないため、「自信を持て」と言われても難しいものでしょう。では、自信を持つためにはどうすればいいのでしょうか。

その1つの方法として、企業からされそうな質問とその答えをなるべく多く用意しておく=事前準備ということが挙げられます。

面接の主な質問は、提出したESからされます。その為、ESを書く際に「こう書いたらこういう質問が来るだろうな」といった誘導質問を予め企業側へ提出することも一つの手であり、「何が聞かれるからわからないことが恐怖」ということも少なからず軽減されるでしょう。

なお、面接で何を聞かれるかわからなくて怖いという就活生は就職エージェントneoがオススメです。

アドバイザーから志望業界、志望企業に合った想定質問や選考対策をしてくれるので、面接への恐怖感が軽減されるかもしれません。

少しでも興味があるという方は、下記の画像をクリックしてサービスを利用してみてください。

【3】質問に対して全て100点の答えを提示する必要はないと思うこと

「どんな質問がくるかわからないから対策のしようがない」と嘆く就活生も中にはいると思います。しかし、他の就活生もいきなり質問を投げかけられることは同じです。

もちろん、答えられない質問も出てくるでしょう。その際は、「申し訳ございません、勉強不足でした。これから勉強していきたいと思います」と伝える落ち着きや素直さを呈することが誠実な姿勢と言えるでしょう。

また、そういった想定外の質問に対して急いで回答しようとすると支離滅裂なことを口走る恐れがあるのでリスクになります。「いい加減に答えている」と面接官にみなされないためにも、「1分ほど時間を下さい」などと断り、ゆっくり頭の中で整理することも必要です。

面接はコミュニケーションの場です。理路整然に良いことばかり言うことだけが評価されるわけではありません。自分が持つ考えを素直に伝えましょう。

企業によって価値の尺度は異なる

ここまで恐怖心について説明してきましたが、しばしば就活において

就活してたら「お前なんか生きてる価値ないんじゃ死ね」と言われてるような気にならん?いや、実際そうなんだけど、建前上ではミスマッチがどうこう言われるのが更に自尊心を傷付けられるというか、いやたけ君に自尊心なんかあるのおこがましくない?人間みたいな発言をするんじゃねぇと突っ込まれる

— たけ (@take1029tomar) 2018年5月15日

上記のような「面接に通過できない自分=価値がない」という発言を目にしますが、この認識は果たして正か否か。

言うまでもなく答えは否です。

理由は、価値の尺度というもの自体が非常に主観的なものだからです。

では、価値の尺度とは何でしょうか。以下の企業AとBの採用基準を例に見てみましょう。

総合商社。新卒採用では、営業職を募集しており、ハードワークができる、体育会出身のような学生を採用したいと考えています。

IT系企業。新卒採用では、ものづくりに興味があり、数学や統計学に興味がある学生を採用したいと考えています。

ここで気づいて欲しい点は、AとBの求める人物は全く真逆の人物といっても過言ではないということです。

つまり、企業Aの求める人材として合致する人が企業Bではそうはいかない確率が非常に高いということであり、同じ学生であっても企業によっては価値は変数となる、ということです。

今回は総合商社とテクノロジー系会社と極端な例を提示しましたが、これは、どの企業や職種にも当てはまります。

同じ業界を受け続けるも祈られ続けた、という方の話も耳にしますが、これも業界の価値の尺度が少しあなたとは異なるだけであり、あなた自身の価値に対する否定をしているわけではありません。

もし、面接でお祈りされたとしても「価値がなかったとみなされた」という認識をするのは全くもってナンセンスです。

ちょっと前「マジ無理…私の存在価値とは…」

— 就活つら子ちゃん (@tsurako_skt) 2018年7月22日

今「人事の見る目がない」

少し極端かもしれませんが、上記の方くらいの心持ちで挑むことがよいかもしれません。

最後に

以上の記載を要約すると、「面接官という人物を正しく捉え自己理解を深めた上で素直に話す」ということが言えます。

再三再四になりますが、面接官と就活生は対等です。そして、自分のことを理解していれば、面接でどんな質問をされても自信を持って答えることができます。自分について深く深く考えて、自信を持って面接に臨めるようしましょう。

.png?1721713384)

.png?1722312485)