就職活動における「学歴」丨「スクリーニング基準」と「採用基準」

24,048 views

最終更新日:2023年10月30日

就活を進めていく上で、学歴に関する悩みはよく聞く話です。

以前のunistyleコラム「「ベンチャーで学歴は関係ない」はホント?スタートアップ役員の学歴を調査!」では、国内の優良ベンチャー企業にて執行役員以上のポストにあるビジネスパーソン310名の学歴を調査し、ベンチャービジネスにおける学歴を探りました。

今回は、戦略コンサルやファンドなどのエリート業界にも同様の調査を行い、業界ごとの学歴の傾向を比較し、その結果を踏まえ「学歴」との向き合い方を考察します。

エリート業界における学歴の実態

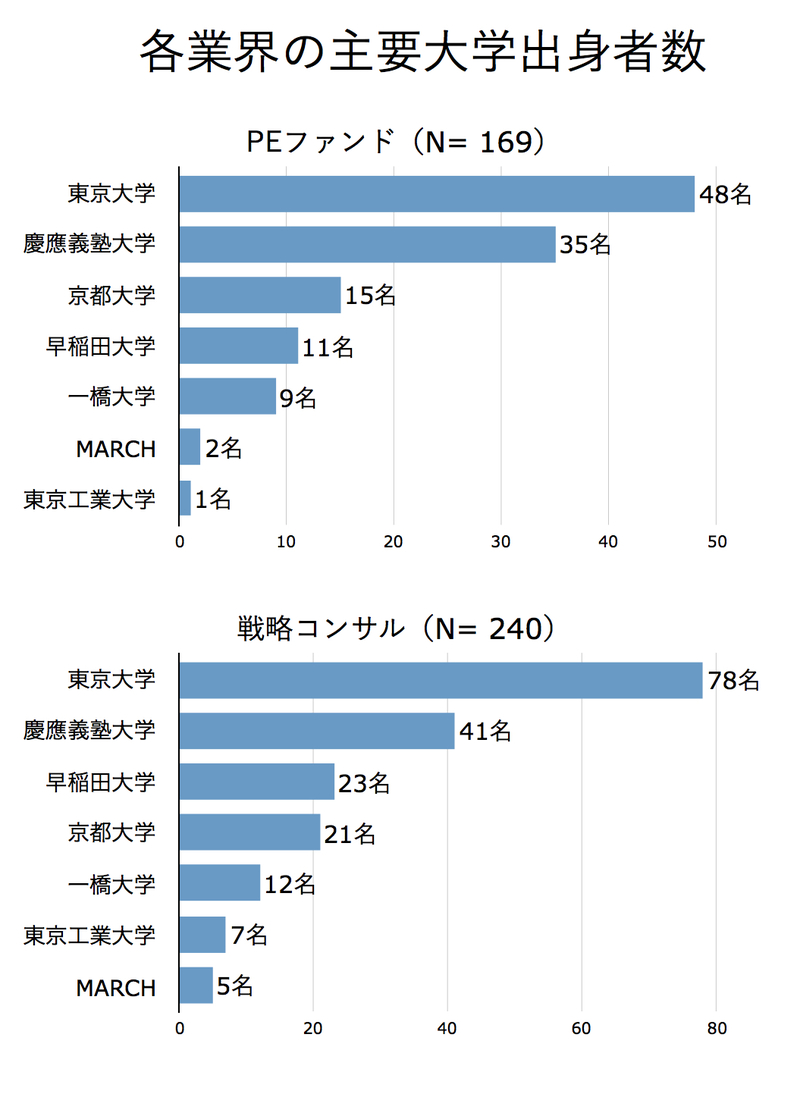

まず、エリートキャリアの代表格として ①PEファンド、 ②戦略コンサルの2業界をピックアップし、それぞれの業界で活躍するビジネスパーソンの出身大学を調査してみましょう。

今回もunistyleが独自に調査した1,333名のエリート転職者データベースを用いて、PEファンド 169名、戦略コンサル 240名の学歴をまとめました。

両業界ともトップは東京大学。

とくに戦略コンサルにおいては2位・慶應義塾大学の2倍近い78名を輩出しており、実に業界全体のおよそ1/3を占めています。

それに続くのは慶應義塾大学、京都大学、早稲田大学。

とくに慶應義塾大学は早稲田大学の約2〜3倍の人数を輩出しており、ここでもその実業界での強さが顕著に現れています。

また、ひと学年の学生数がそれぞれ1,000人前後しかおらず、卒業生の絶対数が少ない一橋大学、東京工業大学の出身者が相当数在籍していることも注目すべきポイントでしょう。

一方、MARCHは5つの大学を合算してPEファンドに2名、戦略コンサルに5名となっており、上位大学と比較するとかなり小さい数値になっています。

PEファンド、戦略コンサルともに、前回記事のスタートアップ・ベンチャー役員の調査結果とほぼ同じ構造、あるいはより極端に高学歴な集団であるといえるでしょう。

結局のところ、【いわゆるビジネスエリートは、高学歴が大半を占める】はひとつの真実であるようです。

結局、就活生は「学歴」をどう考えるべきか

では、就職活動において私たちは自分の「学歴」とどう向き合うべきでしょうか。

「〇〇大学からでも総合商社に入れるのか」のような不安をどうコントロールすべきでしょうか。

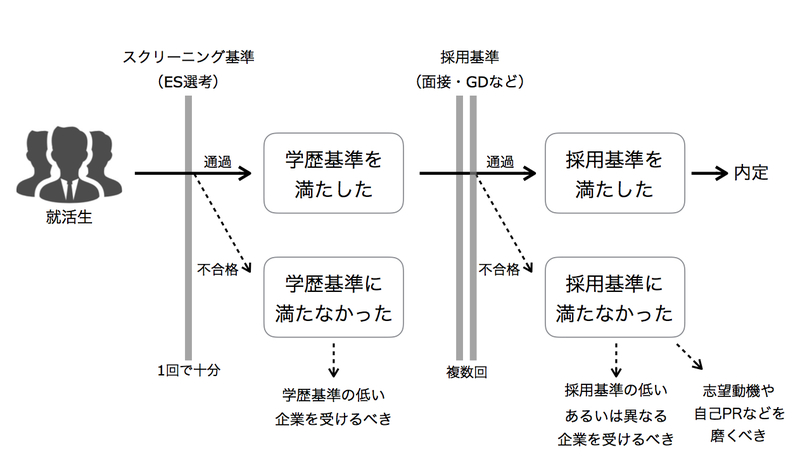

その答えは、以前からunistyleで紹介している通り、【「スクリーニング基準」と「採用基準」を分けて考える】というポイントに集約されます。

伊賀泰代さん (元マッキンゼー採用担当) が著書『採用基準』

で述べられているように、皆さんが企業の選考を突破するにあたってクリアすべき基準は2つあります。

すなわち、「スクリーニング基準」と「採用基準」です。

①「スクリーニング基準」

殺到した大量の応募者を、個別に選考できる人数まで絞り込むための基準です。

これは「選び取るため」ではなく「絞り込むため」の基準であり、システム上で処理できるような絶対的なフィルタリングのことを指します。

このスクリーニング基準の代表格が「学歴」です。

入試偏差値などを用いることで明確に序列化できるため、たとえばES選考の段階で「MARCH以上」のような具体的なラインを設定することで、このスクリーニング基準(学歴基準)に満たない応募者を切り捨てる(=個別に選考できる人数だけに絞り込む)ことができます。

就職活動において、このスクリーニング基準に関して時間を費やす必要はありません。

なぜなら、学生は自分の学歴をコントロールすることはできないからです。

もし自分の学歴が企業の学歴水準を満たしていなかったとしても、それは今さら動かすことのできない普遍的な事実であり、何らかの手を講じることによって解決できるものではありません。

自分にとってuncontrollableなことに時間を費やすのは、決して合理的とは言えないはずです。

したがって、学歴基準を満たさなかった場合、就活生にできるのは「自分が学歴基準を満たす企業の選考を受ける」ことだけになります。

(テストセンターやWebテストも「スクリーニング基準」のひとつですが、これらは言うまでもなく結果をコントロールすることができるので、早いうちから必要な対策を済ませておきましょう。)

②「採用基準」

ES通過したあと(=スクリーニング基準をクリアしたあと)、就活生はつぎに「採用基準」のフルイにかけられることになります。

「採用基準」は各企業によってそれぞれ個別に設定される基準であり、要するに「自社の企業活動に貢献できそうか」という観点から各学生を見極めるための基準です。

各企業は「(スクリーニング基準をクリアした学生のうち)自社が採用すべき学生は誰か」を総合的に判断しなければならないため、結果的に「採用基準」はスクリーニング基準よりも相対的・抽象的で複雑な基準になります。

そして、就職活動において学生が時間を費やすべきなのは、こちらの「採用基準」をクリアするための活動です。

たびたびunistyleでお伝えしているように、採用基準をクリアするためには

① 各企業の求める人材(=採用基準)を把握する

② 自分がその人物像に重なることを証明する

③ 面接官に対して、上記の内容を的確に伝える

ことが必要になります(こうした取り組みを怠ったがゆえに「採用基準」を満たせないとき、一流大学の学生が内定を獲得できないケースが生じます)。

したがって、面接やGDで落ちてしまった場合(=スクリーニング基準は満たしたが、採用基準を満たせなかった場合)は、

・採用基準が自分にマッチする企業を探し、エントリーする

・志望動機や自己PRの内容、伝え方をブラッシュアップする

などの打ち手を講じることで、就活生は現状の打開を図ることができます。

この点はスクリーニング基準とは異なり、それゆえ就活生は「採用基準」をクリアするための活動にこそ時間を費やすべきであると言えます。

最後に

本記事のメッセージは至ってシンプルです。

すなわち、

“「スクリーニング基準」と「採用基準」の違いを意識して就活を進めるべきだ”

ということです。

本記事の前半のリサーチでは、ファンドや戦略コンサルなどのエリート業界が高学歴ばかりで占められていることを確認できました。

しかし、その理由について「高学歴人材はビジネスでも優秀だから」とだけ結論付けるのではなく、「そうした業界のスクリーニング基準が高いから(=そもそも高学歴でないと選考の土俵に立てないから)」という側面も把握しておくべきでしょう。

ひとたびスクリーニング基準を満たしたなら、あとは実力勝負。

学歴や資格についてあれこれ憂慮するよりも、採用基準を満たすための取り組みに注力しましょう。

【unistyle転職シリーズ】

・「転職」で総合商社を比較する

・外資系戦略コンサルの「転職」を斬る!

・「ベンチャーで学歴は関係ない」はホント?

Photo by Quasic