インターンに関するコラム

355 件

-

アニメ業界志望者必見!仕事内容や大手企業一覧、今後の動向を解説

89,226 views

アニメ業界はテレビや映画など多くの場面で見かけるだけでなく、現在は海外での人気も高まり国際的な業界に成長してきています。しかしアニメ業界について、どのような流れでアニメを制作しているのか、制作以外の業務は何があるのかなど理解している就活生は多くないのではないでしょうか。そこで本記事ではアニメ業界についてビジネスモデルや仕事内容、職種、未経験や文系の就活生も就職できるのかなど解説します。記事の後半ではアニメ業界の今後についても解説しているので参考にしてみてください。▼目次クリックで展開本記事の構成アニメ業界の市場規模アニメ業界のビジネスモデルとはアニメ業界の仕事内容とはアニメ業界の職種∟アニメーター∟演出∟制作進行∟シリーズ構成(脚本家)∟3DCGクリエイター∟アニメ業界は未経験や専門スキルのない就活生でも就職できる?アニメ業界の大手企業一覧∟東映アニメーションの特徴や強み∟トムス・エンタテインメントの特徴や強み∟バンダイナムコフィルムワークスの特徴や強み∟創通の特徴や強み∟ぴえろの特徴や強み企業間で差が生まれる!?アニメ業界の今後の動向を解説最後にアニメ業界の市場規模ここではまずアニメ業界の市場規模について解説します。日本動画協会によると、2020年のアニメ業界の市場規模は2兆4261億円となっています。【参照】日本動画協会『産業統計の調査・発表』2019年まで安定して成長を続けていたアニメ業界ですが、コロナウイルスの影響を受け2020年は市場規模が若干縮小しました。ウィンドウ別の市場規模を見てみると、2020年のテレビ、映画分野の市場規模は前年比89%前後となっていますが、配信分野においては前年比135.8%と増加しているため市場規模の縮小が最小限に抑えられたと考えられるのではないでしょうか。アニメ業界のビジネスモデルとは次にアニメ業界のビジネスモデルについて解説します。アニメ業界の仕組み、ビジネスモデルは上記の図のようになります。まず広告代理店がスポンサーの依頼を受けると共に「広告費」を得ます。広告依頼を受けた広告代理店はテレビ局や映画会社に「広告収入費」を払います。その後、テレビ局や映画会社は得た収入を元に制作会社にアニメ制作を依頼し、「制作費」「放映権料」を払います。さらに制作会社は制作の全てを担当するのではなく、一部を下請けの制作会社に依頼し作品を完成させていきます。本記事下部で解説するアニメ業界の大手企業一覧では、主に上記の図の「制作会社(元請け企業)」に当てはまる企業を紹介します。アニメ業界の仕事内容とはここまででアニメ業界の市場規模や仕組み、ビジネスモデルが理解できたのではないでしょうか。ここではアニメ業界の具体的な仕事内容について解説していきたいと思います。まずアニメ業界の仕事内容として、アニメ制作の流れを解説します。アニメが完成するまでの流れは上記の図のようになっています。アニメ制作はまず企画から始まります。テレビ局や映画会社から依頼を受けた制作会社のプロデューサーや監督が企画、提案を行います。企画が通るとより詳細な脚本を考えます。脚本が完成するとアニメに登場するキャラクターの設定を固め、制作メンバーの認識を合わせる役割を果たす「絵コンテ」に落とし込んでいきます。その後、キャラクターの色や背景を決定し、原画を制作したりデジタルペイントを施すなどの工程を行います。ここで3DCGなどよりアニメの映像リアリティーを増すための技術を用いることもあります。最後に出来上がった画像を落とし込んで動画化し、編集を行うことでアニメが完成します。アニメ業界の職種上記の解説でアニメ業界の仕事内容、アニメ制作の流れが理解できたのではないでしょうか。ここではアニメ業界の職種について解説します。各職種が何を行っているのかを整理し、自分がどの立場でアニメ制作に関わりたいかを明確にしましょう。本記事では以下の5つの職種を解説します。アニメ業界の職種(1)アニメーターアニメ業界の職種(2)演出アニメ業界の職種(3)制作進行アニメ業界の職種(4)シリーズ構成アニメ業界の職種(5)3DCGクリエイターアニメーターアニメーターはアニメの元となる絵を描く職種で「作画」と言われることもあります。アニメーターの仕事内容は「原画」と「動画」に分けることができます。「原画」はアニメの重要ポイントを描いた、動画の元となる絵のことを指します。「動画」は原画と原画の間、動きをつなぐ絵をかきます。動画は原画をもとに複数の絵を描くため、入社後はアニメーターの中でも「動画」として経験を積むことが多いと言われています。演出演出はアニメ制作におけるほぼすべての工程に関わる重要な役割を担います。演出はアニメ制作をするにあたってまずアニメ制作の設計図にあたる「絵コンテ」を作成します。絵コンテを作成することでカメラのアングルやキャラクターの動きを共有することができます。絵コンテが完成したらアニメーター(原画)に共有しキャラクターの感情や行動の意図などを伝え、絵に具体的なイメージを反映させます。作画だけでなく美術や音響とも打ち合わせを行い、アニメ全体の構成を固めていきます。さらに声優のアフレコにも立ち会い演技指導を行ったり、編集に立ち会い時間配分の調整、予告編に使うカットの決定まで、アニメ制作の全てに関わる重要な仕事といえます。制作進行アニメ業界の職種3つ目は制作進行です。制作進行は実際に絵を描くわけではなく、アニメ制作のスケジュール作成、アニメーターなどの人員管理が主な役割になります。クライアントから依頼された内容と納品日を確認し、納品に遅れないよう段取りを決めます。アニメ制作の流れを決定したら依頼の規模に応じてアニメーターなどの人員やスケジュールの管理を行います。打ち合わせの準備や日程調整など、制作会社とアニメーターの都合に合わせて調整を行います。更に原画の回収なども制作進行の仕事内容になります。納期に遅れないよう原画のノルマ管理、質のチェックを行うことも多いです。納期に間に合うようにアニメ制作のスケジュール管理を行うだけでなく、人員の管理、実際に出来上がった原画のチェックなどアニメ制作の円滑な進行に欠かせない職種でしょう。シリーズ構成(脚本家)アニメ業界の職種3つ目は「シリーズ構成」です。シリーズ構成は主に脚本家が担います。テレビアニメの場合シリーズを通じて一人の脚本家が話の脚本を担当するのではなく、各話ごとに異なる脚本家が担当します。異なる脚本家が書いた話がずれないよう、シリーズ全体の話の流れを設計するのが「シリーズ構成」です。場合によっては「構成」と呼ばれることもあります。シリーズ構成を担当する脚本家も脚本を書きますが、他の脚本家の内容も確認しながらずれが生じないように統括するため重要な職種と言えるでしょう。3DCGクリエイター近年のアニメ業界では手書きに代わりCGによるアニメ制作が増えてきています。実際にCGで制作されたアニメを見たことがある就活生もいるのではないでしょうか。3DCGクリエイターはCGの中でも3Dに特化しアニメーションを作る職種です。3DCGを扱うツールを用い、CGのキャラクターやモノに動きを付け、それを動画として撮影することで3DCGアニメを制作しています。以前までの手書きアニメと替わるアニメ制作方法として今後注目されていく職種でしょう。アニメ業界は未経験や専門スキルのない就活生でも就職できる?ここまでアニメ業界の職種を5つ紹介しましたが、「専門的なスキルや知識がないと採用されないのでは」と不安に思う就活生もいるのではないでしょうか。結論からお伝えすると「未経験、専門スキルがない就活生もアニメ業界に就職できる」といえます。確かに上記で紹介した職種のうちアニメーターなど、絵に関する知識や技術がないと就職は難しいと考えられる職種があるのは事実だと思います。しかし「制作進行」や企業によっては「営業職」など、入社時には専門スキルが求められない職種もあります。実際に東映アニメーションでは総合職採用を行っており、バンダイナムコフィルムワークスでは商品化企画や番組販売を行うグローバル職を募集するなど未経験、専門スキルがない就活生もエントリー可能になっています。そのため選考時に経験やスキルのない就活生は、制作進行やその他エントリー可能な職種を志望するとアニメ業界に就職できると考えられます。【参照】東映アニメーション『採用ページ』バンダイナムコフィルムワークス『採用情報』アニメ業界の大手企業一覧ここまででアニメ業界の市場規模や仕事内容、職種など理解が深まってのではないでしょうか。ここからは実際にアニメ業界にはどのような企業があるのか、大手企業一覧を紹介します。本記事では以下の5社を紹介します。アニメ業界の大手企業一覧(1)東映アニメーションアニメ業界の大手企業一覧(2)トムス・エンタテインメントアニメ業界の大手企業一覧(3)バンダイナムコフィルムワークスアニメ業界の大手企業一覧(4)創通アニメ業界の大手企業一覧(5)ぴえろ東映アニメーションの特徴や強みアニメ業界の大手企業1社目は東映アニメーションです。東映アニメーションは1948年に日本動画株式会社として設立、その後1956年に東映に買収され1988年の商号変更で東映アニメーションとなりました。東映アニメーションは「想像力と工夫をもって、新たな作品やビジネスを創造・発信していく創発企業」を目指しアニメ制作やキャラクターグッズ制作などの事業を行っています。「ドラゴンボール」や「ワンピース」など人気作品のテレビアニメ、劇場アニメの制作を行っており、これまでに制作した作品数は劇場作品258本、テレビ作品231本、総話数にして約13,300話と日本最大のコンテンツ数を誇っています。(※2022年3月末時点)今後はIP(知的財産)の創出を成長に向けた取り組みとして掲げており、既存作品の育成や新規作品の創出、ハリウッドビジネスへの参入などに注力するとしています。【参照】東映アニメーション『メッセージ』東映アニメーション『IR情報』トムス・エンタテインメントの特徴や強みアニメ業界の大手企業一覧2社目は「トムス・エンタテインメント」です。トムスエンタテインメントは1946年に設立され2000年の商号変更でトムス・エンタテインメントとなりました。現在は遊技機やリゾートなども手掛ける総合エンタテインメント会社「セガサミーホールディングス」の完全子会社となっています。トムス・エンタテインメントは「世界を夢中にさせるアニメーション創造企業」を目指し、「ルパン三世」「それいけ!アンパンマン」「名探偵コナン」などの人気作品を手掛けています。「作り方改革」「産業構造改革」「人づくり改革」の3つを改革の柱として掲げ、最新技術の導入を行ったり作品がヒットしても制作会社に利益が分配されない構造の改革、社員が働く環境の改革などに注力しています。【参照】トムス・エンタテインメント『社長挨拶』トムス・エンタテインメント『企業概要』バンダイナムコフィルムワークスの特徴や強みバンダイナムコフィルムワークスは2022年の4月に「サンライズ」、「バンダイナムコアーツ」「バンダイナムコライツマーケティング」の3社が統合し設立されました。オリジナル作品を含め映像制作に強みを持っていた「サンライズ」、様々なパートナー企業との連携が強みだった「バンダイナムコアーツ」配信プラットフォームを運営していた「バンダイナムコライツマーケティング」それぞれの強みを引き継ぎ総合映像エンタテインメント企業を目指しています。代表作品としては「ガンダムシリーズ」が挙げられ、心を震わせる作品、人生を変える作品、ちょっとした隙間を埋める作品など、「いいもの」を世界中に届けることを目標としています。【参照】バンダイナムコフィルムワークス『私たちについて』バンダイナムコフィルムワークス『サービス』創通の特徴や強み創通は1965年に設立され、2020年の3月に上述した「バンダイナムコフィルムワークス」と同じくバンダイナムコホールディングスの完全子会社となりました。バンダイナムコフィルムワークスと同様にアニメの企画や制作も行っていますが、主に「版権ビジネス」を担っている点が違いとして挙げられるでしょう。版権ビジネスとは玩具・ゲーム・食品・雑貨・衣料メーカーなどのパートナー企業にアニメーションキャラクターの商品化を提案することです。アニメ制作とは異なる方面から収益を上げるだけでなくアニメのブランド力強化も期待できます。さらに創通はプロ野球球団にグッズ制作の提案をし球場内外のショップで商品を売り出すなどスポーツ事業も行っている点が特徴的と言えるでしょう。【参照】創通『社長挨拶』創通『事業内容』ぴえろの特徴や強みアニメ業界大手企業一覧の最後は「ぴえろ」です。ぴえろは1975年に設立されテレビアニメや劇場版アニメ、OVA(オリジナルビデオアニメーション)などを制作しています。代表作品は「BLEACH」「NARUTO-ナルト-」などが挙げられ、人気コミックや小説から積極的にアニメ化の企画を提唱しています。また「おそ松さん」や「魔法少女シリーズ」などオリジナル作品も手掛けており時代に適応した作品制作を目指しています。更に、ぴえろが管理するアニメ作品やキャラクターのプロモーションをするために全国でファン向けのイベント開催も積極的に行っています。【参照】ぴえろ『公式サイト』アニメ業界含めた各業界トップ企業の企業研究ページ(内定者ES・選考レポート・選考対策記事)はこちらからご覧になれます。企業間で差が生まれる!?アニメ業界の今後の動向を解説ここまででアニメ業界の市場規模や仕事内容、職種、大手企業一覧などを紹介しました。アニメ業界について理解が深まったのではないでしょうか。しかしアニメ業界を志望する就活生にとって「アニメ業界の今後」も押さえておきたいポイントの一つなのではないでしょうか。そこでここではアニメ業界の今後の動向について2つの観点から解説します。海外市場の拡大が進行?アニメ業界は今後「海外市場の拡大に伴い業界全体の規模が成長する」と考えられるのではないでしょうか。日本動画協会によるとアニメ産業における海外市場の売上推移は以下のようになっています。【参照】日本動画協会『産業統計の調査・発表』上記からわかる通りアニメ業界における海外市場は2017年ごろから着実に成長しており、コロナウイルスの影響を受けた2020年も下落することなく成長しています。さらに2020年の国内市場と比較すると、国内市場が1兆1867億円であったのに対し海外市場は1兆2394億円と僅かながら国内市場を上回っていることが分かります。海外市場が成長した要因はいくつかあるとは思いますが、その中の1つとしてsVODサービスの普及により新旧問わず日本のアニメが発見されやすくなったことが挙げられるでしょう。コロナウイルスが流行し在宅時間が増えたことで、月額や年額制で好きな動画を視聴できるsVODサービスが普及しました。その結果、何年も前に制作されたアニメや現在進行形で制作中のアニメの双方が海外市場でも配信、発見されたと考えられます。加えてアニメの視聴者がアニメに関するグッズやゲームを購入することで売り上げは更に増加し、アニメ業界における海外市場は成長したのではないでしょうか。実際に東映アニメーションの2021年決算資料では、『「ドラゴンボール」や「スラムダンク」など人気アニメのゲームやアプリが好調に稼働したことによる増収』との旨の記載があり、今後も海外市場は成長していくと考えられるのではないでしょうか。【参照】東映アニメーション『IR情報』自社IPの創出が今後の鍵?上記の「海外市場の拡大」と通ずる点はありますが、アニメ業界の今後の動向2つ目は「IPの創出に注力する企業が増加する」ことと考えらえます。本記事上部でも述べた通り、アニメ業界の売上は順調に成長していましたがコロナウイルスの影響を受け2020年は減少しました。しかし詳細に売上の増減を見てみると企業ごとに差が表れていることが分かります。帝国データバンクによると直接制作を受託・完成させられる「元請・グロス請」企業の2021年の平均売上高は16億4700万円で、2020年の16億6600万円を約1900万円下回りました。一方で下請けに当たる「専門スタジオ」では2020年が3億5600万円なのに対し2021年は2億8700万円であり、減少額は6900万円と大きくなっています。元請けと専門スタジオで売り上げの減少幅に差が生まれた原因としては「自社IPを有するかどうか」が挙げらえると考えられます。そもそもIPとは知的財産とも呼ばれ、人間の知的活動によって生み出されたアイディアや創作物で、財産的な価値を持つものを指します。アニメ業界においては人気アニメ自体やその中のキャラクターがIPに当たります。「自社IP」をもっていることで制作したアニメの利益をすべて自社で回収でき、ゲームやアプリなどでの二次利用や次回作の制作、他社への売却など継続して利益を得ることができます。そのため人気作品など自社IPを持っている企業は、アニメ制作以外でも利益を得られたため売り上げの減少を最小限に抑えることができ、反対に自社IPを持たない企業は大きく売り上げを落としてしまったと考えられるのではないでしょうか。さらに今後はアニメ制作以外でも利益を生み出すために各社が自社IPを創出しようとすると考えられます。実際にバンダイナムコフィルムワークスを子会社に持つバンダイナムコホールディングスの経営計画では、「IPプロデュースユニットの再編」や「IP創出のための戦略投資」を掲げるなど自社IPの創出に注力する姿勢が見られます。【参照】帝国データバンク『アニメ制作業界動向調査』バンダイナムコホールディングス『中期経営計画』最後に本記事ではアニメ業界について市場規模や仕事内容、職種、今後の動向などを解説しました。アニメ業界と聞くと専門的な職種が多く就職が難しいと思われるかもしれませんが、経験やスキルがない、または文系の就活生も職種によっては就職することができます。本記事を参考にアニメ業界への理解を深め選考突破を目指しましょう。unistyleでは以下にも選考通過に役立つ記事を掲載しています。こちらも参考に今後の就職活動にお役立てください。アニメ業界含めた各業界トップ企業の企業研究ページ(内定者ES・選考レポート・選考対策記事)はこちらからご覧になれます。志望動機完全攻略記事一覧企業が志望動機を聞く意図・就活生がアピールすべきポイントESにおける志望動機の書き方面接で志望動機を適切に伝える方法インターンでの志望動機の伝え方業界別の志望動機の書き方職種別の志望動機の書き方志望動機の例文一覧(インターン)志望動機の例文一覧(本選考)ガクチカ完全攻略記事一覧1.そもそもガクチカって何?2.ガクチカがない人の対処法3.ガクチカの書き方を徹底解説4.ガクチカの例文を紹介(1)ガクチカでゼミ活動をアピールするには(2)ガクチカでサークル活動をアピールするには(3)ガクチカで留学経験をアピールするには(4)ガクチカで長期インターンシップをアピールするには(5)ガクチカでボランティアをアピールするには(6)ガクチカで研究(研究室)をアピールするには【理系学生向け】(7)ガクチカで体育会系部活動をアピールするには(8)ガクチカで資格・TOEICをアピールするには(9)ガクチカで趣味をアピールするには(10)ガクチカでアルバイトをアピールするには→ガクチカでカフェアルバイトをアピールするには→ガクチカで塾講師アルバイトをアピールするには→ガクチカで飲食店アルバイト(居酒屋・焼き肉・レストラン)をアピールするには→ガクチカでカラオケアルバイトをアピールするには5.面接でのガクチカ対策と頻出質問10選

-

地方の学生はやっぱり不利!?大手企業内定の地方大学生が贈る後輩達へのアドバイス

165,026 views

こんにちは、プラントエンジニアリング業界内定のTと申します。本記事では、地方学生として就職活動で苦労した経験をもとに、地方学生の就職活動事情について紹介していきたいと思います。▼目次クリックで展開本記事の構成地方学生について地方学生への「就職活動のススメ」∟東京との情報格差:井の中の蛙になるな∟東京とのお金の格差:お金を惜しむな∟東京との時間の格差:時間を惜しむな∟満足いく就職活動を終えた先輩を頼りまくれおわりに地方学生について地方大学の学生は東京に住む学生と比べて様々な面で不利だと言われることがありますが、具体的にはどのような点で不利になってしまうのでしょうか。またそれらをカバーするためにはどのような対策をとるべきなのでしょうか。以下で解説します。就職活動は「情報戦」と言われています。納得した就職活動をするためには“情報”が何よりも不可欠です。しかし、多くの大手企業が本社を東京や大阪近郊に構えます。そのため、必然的に“情報”は都心に集中し、地方の学生にとっては物理的に情報を得ることが難しくなります。地方学生といってもいくつか分類できると思うので、それぞれについて以下で書きます。(あくまでも私の中の勝手なイメージです。)旧帝国大学やその付近の地方国立大学北海道大学、九州大学、東北大学などそして、そのそばにある九州工業大学、小樽商科大学などがこのグループに当てはまると思います。旧帝国大学はOB・OGとの繋がりが強く、企業から積極的にアプローチが来ます。簡単にリクルーターも付き、さらに説明会・面接など全ての交通費が支給されるなど手厚いフォローもあり、落ち着いて就職活動ができます。この部類の学生の恩恵を受けるのが、その周辺の大学です。小樽商科大学などは北海道大学落ちが多かったりするため、企業の方も北海道大学の説明会に行った後に小樽商科大で再度説明会を行うという流れがあります。これにより、北海道大学の学生と同等の情報が手に入り就職活動でも有利に動けるという現状があります。このグループの地方大学はおおよそ東京と変わらない大手企業への選考を受けるルートが確立しているので、普通に就活を行えば大丈夫です。学歴的に中堅大学熊本大学、広島大学、金沢大学、国際教養大学などが当てはまると思います。学歴偏差値的には早慶より下、マーチよりは上、かつOBも大手企業に多数輩出しているという実績があり、こちらの大学も立地的には大変ですが、就職活動の情報は比較的集まりやすい傾向があると考えられます。基本的にここの学生の方も地方大学ですが、優秀な学生が多いので就職活動も順調にできると思います。このグループは立地だけが不利ということと、学歴が重要視され競争が激しいトップ企業(総合商社など)の就職活動では苦労するかと思います。その他の大学(いわゆる駅弁大学)秋田大学、群馬大学、山梨大学、高知大学、島根大学、長崎大学などいわゆるOBいない・説明会もあまりない・就職実績もない・都心から遠いという大学です。2chでよくいわれる地方駅弁大学です。入試の段階ではマーチより偏差値が高かったのに、就職活動ではボロ負けという現実があります。これらの大学は就職活動支援も充実しておらず、大手企業に行く人も少なく、就職活動においては不利な状況に追い込まれます。かつ就職活動ではお金がかかり過ぎ、苦労も多く、過酷なグループになります。なお、就職活動に不安があるという方には就職エージェントneoがおすすめです。アドバイザーからは、自分の就活の軸に合った企業選びを手伝ってもらえるだけでなく、その企業のエントリーシート・面接といった選考対策のサポートを受けることができます。少しでも興味のあるという方は、下記の画像をクリックしてサービスを利用してみてください。地方学生への就職活動のススメ上記で地方学生にも様々な種類があると書きました。ただ、基本的には都会の学生に比べて「情報が少ない」という点は共通しています。そこで以下では、、地方学生と東京の学生で何が異なり、どうすべきかを私の実体験からお伝えできればと思います。東京との情報格差:井の中の蛙になるな東京には、企業の本社が多くあることから、地方に比べ企業説明会や就活生のためのイベントが頻繁に開催されています。その気になればOB・OG訪問ですぐに社会人に会うことも可能です。また、東京で就職活動をしている学生であれば当たり前に知っているイベント情報でも、地方では知る人が少ないということもよくあります。そこで注意してほしいのが「周囲の学生とうまく協力しつつ同調しないこと」「視点を東京の学生と同じ高さに持つこと」の2つです。地方の大学生は、東京の学生と比べ狭い世界で生きていて大手企業を知らずに周囲の中小企業に就職しようとする学生が多い傾向にあります。文系学生であれば、その地域の地方銀行や新聞社、テレビ局、理系学生であればニッチな産業ではシェア1位のような企業や評判がいいという理由だけの会社という考えにいきついてしまいがちです。これでは視野が非常に狭いため、東京の学生が見ているトップ企業に入ることは難しいでしょう。さらに地方学生が良い企業と思う上記の地銀の内定者の多くは、旧帝大早慶のUターン組が半分以上占めたりするという現状も待ち受けています。まずは現状を知るために都内の企業のインターン参加者と就職活動について話すことをお勧めします。東京とのお金の格差:お金を惜しむなこれは非常に現実的な問題なのですが、地方学生の就職活動では「交通費・宿泊費・食費」など、一度東京・大阪へ出てくるだけでかなりの費用と時間がかかってしまいます。実際にマイナビが実施した就活費用の調査によると、関東の学生が7万円であるのに対し、地方の学生は15万ほどかかっていたそうです。ちなみに私は30万ほどかかりました。しかし、上記でも述べたように情報量で圧倒的に東京と差がある地方だからこそ、「お金を惜しむな」とアドバイスしたいと思います。正直、地方学生の就職活動で必要なのは都内の学生にも負けない就職活動に関する情報や機会だと思っています。それを得ることにより自らの思考や行動に変化が起きます。私もOB訪問のためだけに、夕方新幹線に乗って飲みに連れて行ってもらって、終電の新幹線で帰るということを何度もしました。実際に働いている方と直接会って話すことで、文字や写真からは得られない情報を得ることができます。そのおかげで得たものも大きく、自分の納得のいく就職活動を行うことができました。東京との時間の格差:時間を惜しむな地方でインターンを行うことは珍しいかも知れません。しかし東京ではスタートアップから大手企業まで様々な企業がインターンを行っています。受け入れ制度や教育制度が整っていたり、中には給料が出るインターンもあったりします。そのため東京の学生は将来を見据えて1・2年生の頃から長期インターンに積極的に参加している人が多くいます。その中でメンターやロールモデルとなる社会人を見つけ将来のなりたい像を明確にしている学生も少なくありません。これは何もしていない人と比べるととても大きな差になります。最近では、WebやSNSを通じて、オンライン説明会や面談が開催されるなど、以前よりも地方学生が情報収集しやすい環境になっています。東京での就職活動をしようと思っている人は、早い段階から1Dayインターンシップやサマーインターンに参加してみてください。満足いく就職活動を終えた先輩を頼りまくれ当たり前ですが、地方大学の中でトップ企業に決まる学生の数は母数が少ないのは明らかです。だからこそ自分の大学や身の回りにいる優秀な先輩を見つけ、頼ってみてください。私も今の大学で満足いく結果を残した先輩方にESの添削をお願いしたり、飲みにつれていってもらったりして、自らの就職活動に対する考えのレベルを上げるように努めていました。また、就職活動中は常に将来の悩みが生まれてきます。そういったときに良き相談相手としてその先輩方にはお世話になりました。少なくとも地方大学の学生でトップ企業に内定した学生は有名大学の学生との競争に勝つ実力の持ち主です。そういった先輩の取り組み・思考は非常に良い勉強になりますので、周りにいれば恥ずかしがらず積極的にコミュニケーションをとってください。おわりにここまで色々と書いてきましたが、これはあくまで私の体感であり私見です。地方の学生にとって、東京での就活はどうしても不利な面があるのは事実です。上記にも書いたとおり、地方学生の皆様は圧倒的不利な立場にいることを頭に入れておいてください。この記事を読んで皆さんの就職活動に生かしていただければ幸いです。一人でも地方学生が満足いく就職活動になることを祈っています。最後までご精読ありがとうございました。関連記事・・

-

就活生が話しがちな志望動機「グローバルに働きたい」その理由や実情を考える

86,112 views

本記事を通して、まず、就活生が面接で語りがちな「グローバル」などの抽象的な言葉が何故好ましくないのかを理解していただき、その上で皆さん自身が抽象的な言葉である「グローバル」に具体性を付け加えていっていただけたらと思います。▼目次クリックで展開【本記事の構成】就活生が陥りがちなグローバルに働きたい海外勤務の形態海外で働きたいから外資系・総合商社はどうなのか就活生の考える海外と働く海外さいごに就活生が陥りがちなグローバルに働きたい・グローバル【global】世界的な規模であるさま。国境を超えて、地球全体にかかわるさま。出展:三省堂大辞林自分自身の海外生活経験や留学経験などから「グローバルに働きたい」という企業選びの軸を持つ学生は少なくありません。一方で、「グローバルに働く」ということについて、しっかりと定義まで考えている学生は少なく、何となくグローバルという言葉はかっこいいぐらいに使っているのではないかと思うことも多くあります。参考:こんにちは、20卒の内定者です。さて、最近24卒の皆さんのESの添削や相談を受けるようになりましたが、ある共通する疑問点が浮かぶようになりました。「御社ならグローバルに働けると思い志望しました」「グローバルに働けるので〇〇業界を志望しています」「主体性」「リーダーシップ」などの言葉と同じく「グローバル」という言葉は抽象度が非常に高い言葉です。「グローバル」という言葉を使うこと自体は悪いことではありませんが、「グローバル」を具体的な形にまで落とし込めている学生は非常に少ない印象です。以前参加したとある企業の面接で次のようなやりとりがありました。学生:「御社ではグローバルに活躍できる機会が若手からありますか?」社員:「〇〇さんが考えるグローバルに働くとは何ですか?」学生:「外国人の方と働くことです」社員:「それはつまり…?」学生:「英語を使えたらいいなと考えてます」社員:「それなら毎日です(苦笑)」この学生にとって「グローバル=英語を使うこと」だったようです。人によってグローバルの定義は異なると思うので彼女の考えが短絡的であるとは否定しませんが、それでも彼女とその後の選考や懇親会で会うことはありませんでした。もっとも、「グローバルに働ける(英語を使いたい)から御社を志望します」では、企業側も納得はしないでしょう。彼女はガクチカでも語学の学習をしてきたこと、自分が英語を話せることをアピールし会社で役立てたいと語っていました。もし英語を使うことが本当に重要であるならば、語学学校などで英語の先生になるのがベターなのでは?と解釈しかねません。彼女もまた極端な例であったと思いますが、「グローバルに働く」という言葉をどこかマジックワードのように考えている就活生は少なくありません。マジックワードとは、人をあたかも魔法のように思うように動かすことができるキーワード。主に意味が曖昧で、使う側の思想によって便利に扱うことが出来る言葉や幅広い意味を持つ呼称(特に蔑称)を指して呼ばれている。参考:HatenaKeywordマジックワードとはなお、自分が求める「グローバル」とは何なのかを言語化できない人や、自分の求めるグローバルな環境がある企業を知りたいという就活生には、就職エージェントneoの利用を検討してみるのも良いでしょう。エージェントを利用することでアドバイザーから、就職活動において自分が求める「グローバル」とは何なのか、客観的にアドバイスがもらえる上、志向に合う企業を紹介してもらえる可能性もあります。少しでも興味があるという方は、下記の画像をクリックしてサービスを利用してみてください。就活で抽象的な言葉を使うということ「主体的に取り組み…」「リーダーシップを発揮して周りを巻き込み…」「グローバルに働きたい…」「相手の立場に立って考える…」などの抽象的な言葉を就活生は好んで用いてる印象です。テニスサークルの練習長として主体的に働きかけることで周りのメンバーを巻き込み校内戦まで導きました。この経験から主体的に働きかけることが私の強みであり、・・・塾講師で、生徒の成績を向上させるために生徒目線に立つことを心がけました。結果、生徒の成績を向上させることができました。よくあるESの解答例を元に作成してみました。一見、よく書けているとも考えられます。ですが、「主体的に働きかけるって具体的には何をしたの?」「生徒目線に立つって具体的には何をしていたの?」といった疑問が残ります。もちろん、これらのESが選考を突破したとしても面接で上記のような質問がされるのは避けがたいでしょう。こうした抽象的な言葉は一見説明できているように見えますが、実は何も説明できていないことと同義とも言えます。参考:ESを読んだり、面接をする社員のほとんどが学生に会ったことがない人たちです。そうした人たちにわかりやすく伝える為にも抽象的な言葉はなるべく避け、なるべく具体性を持ったESを書くことが好ましいでしょう。海外勤務の形態抽象的な言葉が就職活動では好ましくない点は理解いていただけたかと思います。ここからは本題である「グローバルに働く」に具体性を付け加えていきます。3種類のグローバルに働く一口にグローバルに働くといっても大きく3種類に分類できるとunistyleは考えています。その3種類は次のように分類されます。海外出張海外赴任チームのメンバーがグローバル参考:海外出張拠点を日本に置きながら、短期間の間海外の事業所で仕事をしたり、海外の顧客先に出向するケースが海外出張になります。拠点を日本に置いている点が後述する海外駐在との大きな違いになります。海外駐在と異なり、短期間での仕事がメインのため、先週はアメリカ、来月はシンガポールと多国に行ける可能性も広がります。総合商社や各種メーカーでこのような働き方をしている社員が多いように思われます。海外駐在がメイン海外駐在の場合は拠点を海外の事業所に置くことになります。数年単位で海外に駐在し、親会社の現地法人で働くのが一般的なケースになります。一口に駐在と言っても、現地のチームをまとめる国際色豊かな場合もあれば、現地まで出向いて日本人と働くといったケースもあるようです。日本で働くのではなく、海外に住みながら働くことになるのでいい意味でも悪い意味でもカルチャーギャップを経験することが多いようです。■病欠の翌日日本「おはようございます。昨日はご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。本日からまた頑張ってキャッチアップします。」豪州「おはよう!いや〜まじ辛かったわ。でも今日のランチはチームでBBQだから頑張って来たぜ!あ、まだ万全じゃないから今日は少し早く帰るわ!」—こあらinAustralia(@freekoala5)2019年5月29日チームのメンバーがグローバル外資系企業の日本法人に多い特徴で、チームメンバーが多国籍であるという働き方があります。場合によっては日本人がチームの少数である場合もあるようで、チームの共通言語である英語をメインに使うことがあるようです。例えば英語を社内公用語に設定している楽天では、そのチームでもっとも母国語にしている言語をチームの共通言語として用いています。他にも、全世界のブレインが集まるMcKinsey&Companyでは英語について次のように言及しています。採用の際に英語力が問われることはありませんので、留学や海外居住などの経験は必須ではありません。採用面接もすべて日本語で行います。但し、マッキンゼーでは、英語での高いビジネスコミュニケーション力を身に着けることが、今後ビジネスパーソンとしてキャリアを積んでいく上では欠かせないと考えております。例年、多くの新卒入社の社員の英会話力がまだビジネスレベルに達していない為、入社前個別英語レッスン、入社後の数ヵ月から半年程度の海外語学留学などの支援制度を提供しています。参考:McKinsey&Company採用情報海外出張・駐在、多国籍なメンバーと仕事がしたいなら、どれを選択したとしても英語力は必要不可欠な様です。自分はどの形態で働きたいのか海外出張が多いのか、海外駐在が多いのか、海外に行くことは少ないが多国籍チームで日本で働く方がいいのか…etc、企業ごとにその形態も異なっています。特に海外駐在となると、全ての業界・企業が行けるのかというとそうではなく、金融・総合商社・メーカーなど海外とビジネスをしている一部の業界に限られます。日本を軸足にグローバルに働きたいのであるならば、海外出張・多国籍な人が集まる企業を志望するべきでしょうし、海外に完全に軸足を置きたいのならば海外駐在がメインの企業を受けてチャンスを増やすべきでしょう。海外で働きたいから外資系・総合商社はどうなのかここまでで「グローバルに働く」ことへの入り口である、働き方の3形態への理解を深めていただけたと思います。ここでは、より具体的な例を提示しながらより「グローバルに働く」ことへのイメージを深めていただきたいと思います。海外で働きたいから外資系・総合商社は合っているのか?海外に行けるなら総合商社や外資系企業だとなんとなく考えてしまいがちですが、実際のところはどうでしょうか。次の図を参照してください(参考:東洋経済ONLINE)。人数で見ると、トヨタ自動車・ソニー・デンソーなどのメーカーが多いことがわかります。ただ人数比の視点で見ると、総合商社4社での海外勤務の割合が20%を超えていて、5人に1人が海外勤務を経験していることがわかります。割合に着目した場合、総合商社であれば海外勤務の機会は広がるといった考えは間違いではないと言えます。とはいえ、メーカーを志望する学生と総合商社を志望する学生ではそもそもの層が異なります。総合商社では、あらかじめ海外駐在を志望する数多くの社員達の中から選ばれなければいけないという観点を忘れてはいけません。商社が海外勤務が多いことがわかりましたが、上位10社の中には外資系企業の名前は入っていませんでした。外資系企業だと海外に行けないのか総合商社や大手メーカーが海外勤務者の人数・比率が高いことには納得できる一方で、外資系企業も海外勤務者数が多いようにも思われます。それでも、先程の上位10社には外資系企業はランクインしていませんでした。このロジックを解くには、まず外資系企業とは何であるか、その根本を理解する必要があるでしょう。外資系企業とは、外国法人又は外国人が一定程度以上の出資をする日本の企業をいう。引用:Wikipedia外資系企業もっと簡単に表現するのであるならば、外国企業が日本でビジネスをするために立てた(買収した)会社です。より深く読み解くと、外資系企業は外国の企業が日本を含めたアジア圏でのビジネスチャンスを拡大するために設立されているとも言えます。海外出張・赴任は企業にとっても費用の面で大きく負担がかかります。そのため、外資系企業は日本法人を設立することで現地の日本人を雇いコストを削減しているとも考えられます。可能性は0ではないと思われますが、海外展開を狙う日系企業と比較すると海外出張・赴任は少ないことは否めません。しかし外資系の場合、一部の優秀な人が本社に逆スカウトされる形で海外勤務になることもあるようです。ここまでで、・海外出張・赴任→総合商社・メーカー(が多い)・外資系企業≠海外勤務のチャンスが増えると情報をもとに確認することができました。間違えてはいけないのが、100%全ての企業がこのケースに当てはまるのではなく、平均値を取った場合にこのような結果になると予想ができると言えるということです。就活生の考える海外と働く海外もう1点就活生と話をしていて気になった点がありました。「海外勤務と聞いてどこで働いているイメージがある?」と聞くとNY、ロンドン、シンガポール…etcとどうも有名都市の名前が上がり、海外旅行と同じ感覚で捉えている様に思われました。仕事(ビジネス)であって旅行(遊び)ではない至極まっとうな話ですが、海外勤務・駐在は仕事の一環であって旅行ではありません。「何を当たり前のことを?」と疑問を持つかと思いますが、この前提を落として考えている人が多い印象です。例えば総合商社の勤務地と聞いてイメージが湧くでしょうか。総合商社勤務50人をランダムにピックアップし、勤務地の割合を出しているデータがあったので紹介します(参考:世界の常識に宣戦布告)。サンプル数が50人と少ないために信頼性が高いとは一概には言えませんが、上記の様な結果になっています。50%近くがアジア圏に赴任していることが伺えます。ロンドン・NYといった所謂人気都市が属する北米・ヨーロッパは10%にも達しません。このロジックはとても単純で、先程の海外勤務者が多いメーカー系の場合、工場をアジアに持っています。海外駐在する場合、工場の生産管理や現地での原材料調達などに出ることが多いようです。総合商社も同様で、エネルギー事業や食品事業などの場合は、商品を扱っているタイやインドなどアジア圏中心の赴任になるようです。Facebookで見かける商社マンやメーカーで海外駐在している社員の近況報告も、どちらかといえばキラキラ海外主要都市で働いている様子よりかは、海外の地方都市で泥臭く働いている様子を多く見かけます。とはいえ主要都市で働きたい金融街と聞いて頭に浮かぶのはNYのウォール・ストリート、ロンドンのシティなどでしょうか。就活生が憧れる海外勤務地はおおよそこれらの地域に当てはまるのではないでしょうか。これら主要都市には各国の企業の支社が集まる傾向があります。そうした支社は外国での本社機能も果たしているため、集まる人材も優秀層が多いようです。そのため、若手から積極的に配属される機会はあまり多くないと思われます。金融業界のトレーダーや投資部門に就職することができれば早い段階からそのような主要都市に配属される可能性はあるかもしれませんが、決して多くはないでしょう。まず、配属リスクです。メーカーの場合、全国各地に工場がある場合がほとんどです。そのほとんどが、都会から離れた田舎にあると思います。仮に海外勤務になったとしても、田舎の可能性はあります。参考:大手メーカーのリアル〜メーカーの抱える問題点いついて僕が思うこと〜狙った海外都市で働きたいという就活軸をお持ちの方ならば、わざわざ日本企業を通さずとも海外の現地法人を受検することが一番確実で早い方法とも言えます。で、なんで日本じゃだめなの?次に大前提になりますが、グローバル、グローバルって言うけど「なぜ日本ではダメなのか?」といった部分にフォーカスします。海外で新規ビジネスを創造していきたいです海外の教育関連分野に携わりたいです。ミャンマーの教育格差をなくしていきたいです!上記は一例ですが、このような志望動機をよく目にします。志高く素晴らしい志望動機ですが、ひねくれ者の私や一部の面接官は「それ海外でやる必要ある?」と疑問を持ってしまいます。新規ビジネスをなぜ海外でする必要があるのか、日本でビジネスを作ってはいけないのか?日本にも教育格差の問題はある。それなのになぜ日本よりも先に海外の教育格差なのか?実際に海外でインターン経験があったり、海外教育関係のNPO法人に務めた経験がある人であるならば、自身の具体的な経験から志望動機を語ることができています。何も経験がないまま、いきなり「ミャンマーのビジネスを推進したい!」と語っても面接官はびっくりするだけです。ガンジー就活生とは「世界平和に貢献したい」「皆の笑顔が私の原動力」などなど、聞いてる面接官も思わずうわっとなってしまいそうな綺麗事を話してしまう就活生のことです。企業理念にも敏感で、企業理念の素晴らしさを面接で語ってしまったりします。参考:なぜ「グローバル」なのかに限らず志望動機を語るさいなどにも自身の経験に紐つけることで説得力を増すことができるでしょう。手段と目的最後に手段と目的の部分に着目します。手段と目的が入れ替わってしまうことは多々あります。手段の目的化というものがある。速く走るために必要なスキルがあるとして、その習得に一生懸命になっているうちに、そのスキルの習得自体が目的になってしまうというもの。本来の目的が何だったのかを見失ってしまうこと。—DaiTamesue(為末大)(@daijapan)2014年11月3日こちらは元日本代表の陸上選手の言葉です。早く走る(目的)為にフォームの改善(手段)や筋力アップ(手段)が必要なのであって、気がついたらフォームの改善、筋力アップなどの手段が目的になっている。これと同じようなことが日常生活では多々あります。英語が話せるようになるためにTOEICの勉強をしているのであって、気がついたらTOEICのスコアを上げることが目的になっている。。。痩せることが目的でダイエットしているのに、ダイエットすることが目的となっている。。。医者になるために医学部に行くのであって、気がついたら医学部に行くことが目的になっている。。。グローバルの例も同じで、仕事を通して成し遂げたいこと(目的)の為にグローバルに働く(手段)のであって、グローバルに働くために会社を選んでいるわけではないと思います。グローバルに働くことは手段であって、目的ではないことを見落とさないようにするべきでしょう。理解はしていても、手段と目的が入れ替わった君の名は。のような状態に就活生は陥りがちなので注意が必要です。さいごにグローバルに働くということに対して具体的なイメージを持つことができたでしょうか。グローバルに働くと一口に言ってもその形態は大きく3つあり、更にどこで働くかによって無限通りの組み合わせがあります。「グローバルに働きたい」と口を揃えて就活生は語ります。特に留学の経験のある学生や語学系学部の学生がこのように強く語っている印象を受けます。自分が考えるグローバルを明確にしていく必要があるのではないでしょうか。繰り返しになりますが、グローバルに働くのは手段であって目的ではないことを念頭に置き、本記事が改めて自身のキャリアについて考えるきっかけになっていったら幸いです。・・・・

-

「自由な服装でお越しください」って結局スーツと私服どちらが正解なのか?

122,053 views

本記事では、就活生の悩みのタネ(?)の一つである「服装は自由です」について掘り下げてみました。▼目次クリックで展開本記事の構成「自由な服装でお越しください」の意図業界によってはスーツが不要な業界も!?「自由な服装でお越しください」最低限押さえておきたいポイント最後に「自由な服装でお越しください」の意図では早速「自由な服装でお越しください」の意図について考えていきましょう。大学では体育会の学生が学ランやスーツの着用を指定されていますが、それ以外の大学生は特に大学側から服装は指定されておらず自由な場合がほとんどでしょう。髪色も指定はされていないことが殆どで、茶髪や金髪など色とりどり(?)な学生が春には溢れかえります。一方、一度就職活動が始まると、染めていた髪を黒くしスーツを身にまといます。それが良いか悪いかの是非はここでは問いませんが、スーツが就活におけるオフィシャルウェアであってスポーツにおけるユニフォームのような感覚であることは間違いないです。そして、面接やインターンシップの連絡の注意書きとして、企業によって様々な服装指定があります。「選考時はネクタイ、ジャケットは必要ありません」「私服でお越しください」「自由な服装でお越しください」「あなたらしい服装でお越しください」中でも筆者が最も困ったのが「自由な服装でお越しください」の文言です。筆者が参加した日系IT企業のインターンシップは”服装自由”でしたが、いざ参加してみると実に約30人中たった1人だけ私服(ビジネスカジュアル)でした。私服だった人はめちゃくちゃ気まずい思いをしたと思います。同調圧力って怖いですね。心理学的に人は選択肢を与えられると選びやすいですが、まさにその逆。「ご飯何食べたい?」「何でもいいよ。」「え、何でもいいが一番困るよ!」あるあるですよね。心当たりある方もいると思います。「自由」とは一見親切なようで、実は一番不親切だったりします。それでも企業はなぜ、「自由な服装でお越しください」と指定するのでしょうか。自由な服装の意図とは?企業側は何らかの意図があって服装を自由に設定していると思われます。リクナビの調査によると、約4割の企業が『服装自由』と指定したことがあるようです(面接・会社説明会を「服装自由」「私服でお越しください」とする人事の意図は?どんな私服で行く?)。自由な服装には以下のような意図があると考えられます。自由な服装の意図●個性を出して欲しい●見た目(外見)よりも中身を見ている●リラックスして選考を受けて欲しい●最低限のTPOを守れるかを見ている【個性を出して欲しい】パンテーン(P&G)の『自由な髪型で内定式に出席したら、内定取り消しになりますか?』が注目を浴びていましたが、このパンテーンの問いかけは、就活における無個性な髪型や服装に向けて一石を投じているようにも思われます。スーツに指定をした場合、画一的な服装に同じような髪型の中で(外見の面で)個性を出すとするならば、ネクタイの色程度でしょう。企業側は学生の個性を見たいのであり、それは面接の内容だけではなく服装など外の部分にも向けられるならばスーツは阻害要因のひとつになりうるかもしれません。就活の髪型どうあるべき?#1000人の就活生のホンネから見えてきたのは、就活ヘアに対する息苦しさ。今日をきっかけにひっつめ髪をほどいた就職活動がこの国の当たり前になりますように#就活をもっと自由に#HairWeGo#内定式https://t.co/NTv2xxO4oapic.twitter.com/nYHlT8vZMu—パンテーン(@PanteneJapan)2018年9月30日【見た目(外見)よりも中身を見ている】何やら恋愛で言われたいランキングの上位にランクインしそうな言葉ですが、こちらは服装で『個性を出して欲しい』とは反対に、外見よりも面接の中身を重視してると考えられます。先ほどとは間逆ですね。服装やノックの回数・ネクタイの色etc...などの小さな『型』を気にするのではなく、面接の中身を磨いてくれという意図が込められているのではないでしょうか。【リラックスして受けて欲しい】ネクタイを締めていざジャケットを羽織ると気持ちが引き締まると同時に緊張しますよね。ただでさえ緊張するのが面接です。なるべく普段と同じ格好でストレスなく面接に望んでほしいという企業側からの配慮なのかもしれません。【最低限のTPOを守れる存在か見ている】服装指定がないからといって、袴に下駄を履いていくのは明らかに間違いでしょう。明るすぎる服装・ふりふりの可愛い服や派手なアクセサリーも同様に間違いでしょう。社会に出る前に最低限のTPOが備わっているのか、その判断をする上で服装は企業にとって測りやすい指標なのかもしれません。企業側の考える自由な服装とは?それでもスーツで行くべきなのではないか…結局のところ企業側は『自由な服装』と銘打って何を意識しているのでしょうか。企業の考える自由な服装とは?①オフィスカジュアル(63.5%)②その人らしさが伝わる普段着(35.6%)③スーツ(31.4%)④特にこだわらない(4.2%)⑤その他(0.8%)引用:面接・会社説明会を「服装自由」「私服でお越しください」とする人事の意図は?どんな私服で行く?数値を見ると、”自由な服装=オフィスカジュアルと”考えている企業が多いようです。自由な服装で30%程がスーツと考えているのが意外な結果でした。更に混乱を招く結果になってしまってますね。どうやら、最適な服装は業界や企業ごとに異なることがわかりました。果たして、どういうことでしょうか?また、「服装は自由です」に関する悩みが今回のテーマですが、ES作りや面接、自己分析などの就活の基本的な内容にまだまだ不安がある人には就職エージェントneoがおすすめです。プロのアドバイザーから、ES・面接を通過するコツについてや自己分析のポイントなどの就活全般に関するアドバイスをしてもらえます。少しでも興味がある方、改めて就活の基礎について学び直したいという方は、ぜひ下記の画像をクリックしてサービスを利用してみてください。業界によってはスーツが不要な業界も!?銀行員のスーツ着用は義務?『半沢直樹』の影響からなのか、銀行員に対して「カッチリしている」「真面目」のようなイメージを抱いている人が多いようです。そのような影響(?)も合わさって「銀行員=スーツ」という印象が学生の間で確立されているように思われます。他にも、「面接に来た子の服装・カバンはよく見ている」「面接にリュックで来ると噂される」等々銀行業界の服装の厳しさに纏わる話は、数え上げればキリがありません。実際、筆者が参加した某金融のインターンでは服装に関する文言がなかったにも関わらず、全員がスーツにネクタイの格好で来ていたのには、「やっぱりな」と妙に納得してしまいました。ベンチャー系やIT企業はスーツを着ない?ベンチャー系やIT企業などに焦点を移すと違った解答が得られます。楽天やマイクロソフトなどをベンチャーと呼ぶのは些か間違っている気もしますが、外資系やIT・ベンチャー企業等などでは服装規定がない・服装規定が緩いことがほとんどです。「クリエイティブな発想にスーツは邪魔」「スーツで仕事はダサい」など一昔前と比べると、非スーツへの抵抗感も薄くなってきている気がします。筆者の友人でベンチャー企業で長期インターンをしている人たちも「服装は自由」と言っており、スーツで出勤している人は一人もいないとのことです。結論:企業顧客にとってベストな服装をしている銀行とベンチャー企業の両極端の2つの企業を例に服装について考えてみました。ここから服装について次のようなことが導き出すことができます。企業は顧客にとってベストな服装をしているどういうことなのか。銀行業界を例に解説します。銀行といえば、取引相手にとってとても大切な「お金」を扱う業界です。取引は我々一般ユーザーだけでなく企業の経営層を相手にすることもあり、顧客にとっては「信頼できる銀行なのか」が重要な指標になります。そのような銀行員の服装が「Tシャツ・Gパン」などのカジュアルな格好だとどうでしょうか?なんとなく、お金を預けるのは怖いですよね。つまり、TPOに反していることになります。一方、グーグルのように、服装が自由な企業も存在しています。なぜなのでしょうか?結論としては、実際に顧客と物理的に接することが(ほとんど)ないため、顧客からの心象よりも大切なことがあります。例えば、グーグルは「生産性が下がる」という理由で、服装指定がありません。これはつまり、グーグルというプロダクトの質を上げ、顧客満足度を上げることが本質的な価値であり、そのためには社員の生産性を上げることの方が服装をスーツにするより重要度が高いためです。このように、企業の目的によって最適な服装は異なるということが言えます。「自由な服装でお越しください」最低限押さえておきたいポイント私服と言われたら普段着をイメージする就活生もいるかもしれませんが、就活では私服・服装自由=オフィスカジュアルと考えましょう。しかしいまいち何を着れば良いかわからない就活生も中にはいると思うので、以下では私服で参加する際に押さえておきたいポイントを紹介します。男性編●靴は革靴オフィスカジュアルでも、靴はスーツ同様革靴が基本です。スニーカーはNGですが、ローファーも企業によって評価が分かれてしまうので、避けた方が無難です。●かばんやベルトも革で統一スーツや靴以外の小物も実は見られているポイントです。できるだけシンプルなものを選び、派手にならないように注意しましょう。革靴を履いている場合は、革で揃えると統一感が出て良いと思います。女性編●ヒールは高すぎないようにする就活時の靴はパンプスが基本となり、ヒールの高さは一般的に約3~5センチが良いと言われています。ヒールは高すぎず、低すぎずということがポイントです。男女共通●ジャケットとパンツが基本男性の場合は、黒やグレーなどの落ち着いている色味のものを選ぶようにしましょう。中のシャツもできるだけ控えめのものを揃えるようにしてください。女性の場合は男性より自由度が高いですが、男性と同じように色味は控えめなものを選ぶようにしましょう。女性はパンツでなくてもスカートでも大丈夫です。しかしスカートを着用する際は丈に注意してください。膝丈くらいのものが望ましいと思います。●清潔感を意識するせっかく良い服を着ていても、例えばシャツがしわしわであったり、毛玉がついていたりしてしまうと清潔感がないという判断をされてしまう可能性があるため、細かいところまでしっかりと確認をするように心がけてください。●おしゃれアイテムは控えるアクセサリー自体はNGではありませんが、大きさやデザインには気をつけましょう。大きすぎないか、派手すぎないかしっかりと考えて、シンプルなものを着用するようにしてください。ダテメガネや帽子などはNGです。最後に自由な服装の最適解は企業によって異なります。「自由な服装でお越しくださいの意図」のところでも説明しましたが、63.5%の人事が「自由な服装=オフィスカジュアル」と認識している一方で、31%の人事が「自由な服装=スーツ」と捉えています。そのため少しでも迷った場合は、スーツにすると良いでしょう。服装自由という指定があったにも関わらず、スーツを着たからといって不採用になることはありません。「必ず私服で来てください」などのよほどの指定がない限り、スーツが最も無難でしょう。企業の服装に関する規定はホームページなどを見れば分かる他、実際に働いている先輩方などに聞いてみるのも一つの手かもしれません。採用の可否という視点で考えれば、服装は大きく合否に影響を与えることはありません。本質を見失わずに、就活をしていきましょう。参考:

-

トヨタ王国を支える重臣”トヨタ御三家(デンソー・アイシン精機・豊田自動織機)”を徹底解剖します

211,190 views

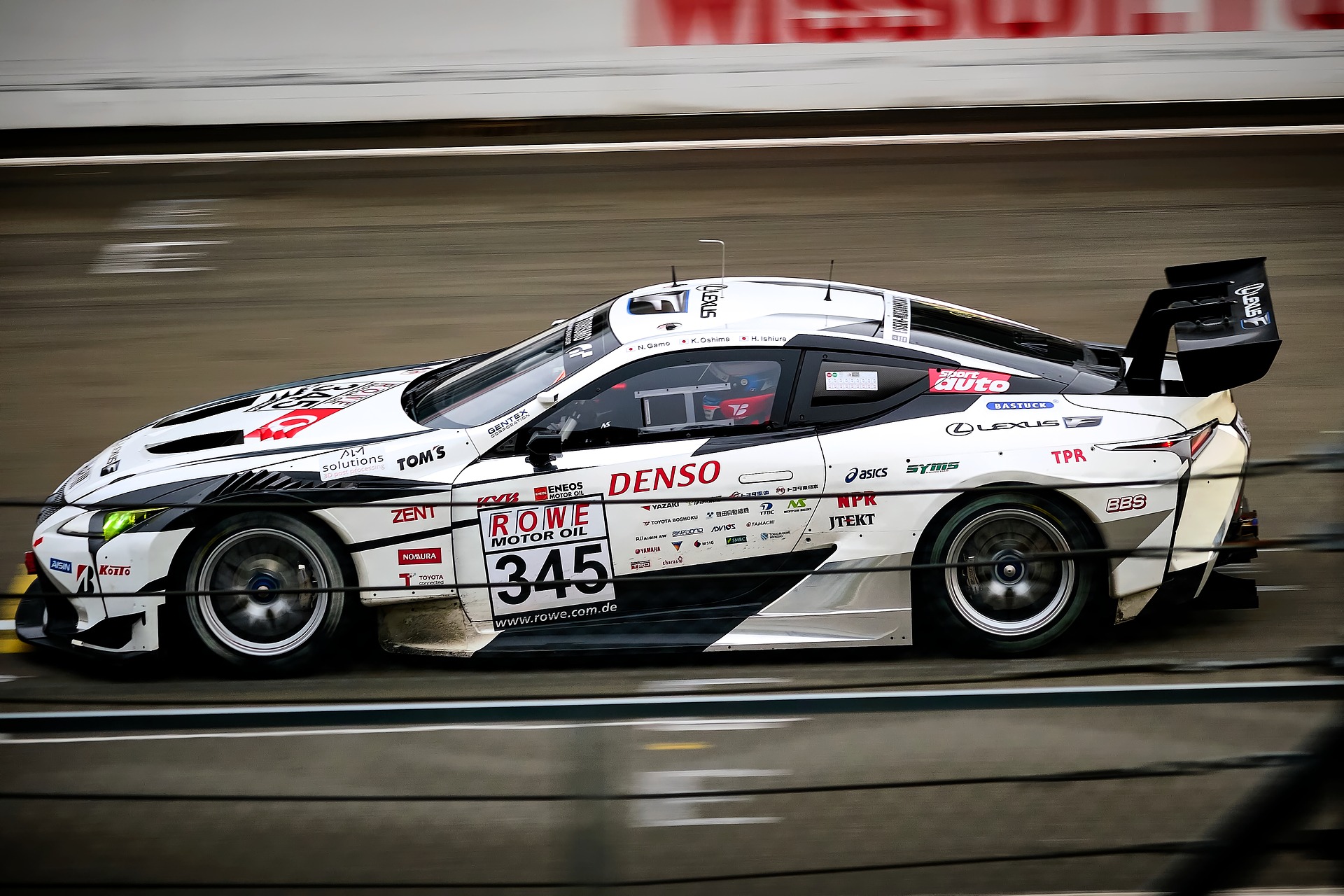

こんにちは、20卒の慶應生です。唐突ですが、以前トヨタ自動車と愛知県の就職活動ということで、次のようなコラム記事を書かせていただきました。筆者は高校時代までの18年間を愛知県で過ごし、大学生になるにあたって東京に引っ越してくることになった経緯を経ています。(中略)本記事では私の体験した愛知県の不思議なトヨタ神話を少し掘り下げてみようと思います参考:毎日赤味噌を食べていかないと生きていけないくらいの生粋の愛知県民である筆者は、もちろん就職活動ではトヨタ系列を受験し内々定を獲得することもできました。前回の記事では、主にトヨタ自動車とそれにまつわるキーワードを紹介させていただきました。そこで、第二弾である本記事では、トヨタ王国の当主であるトヨタ自動車を支えるサプライヤーに着目して話を進めていきたいと思います。余談にはなりますが、これほどトヨタに煩い筆者ですが、最終的には進路をIT企業へと進めています。そこら辺の経緯は以下の記事にまとめましたので、ぜひご一読していただけたらと思います。▼目次クリックで展開本記事の構成やっぱりトヨタは最強だったTier1(トヨタ御三家)を徹底解剖する三◯商事?住◯商事?世界の中心はトヨタでしょさいごにやっぱりトヨタは最強だった2020年度の3月期上半期の決算は、米中貿易摩擦、円高の影響などの向かい風の影響もあり、国内製造業へ大きなダメージを与えました。しかし、国内の製造業が苦しんでいる中で、トヨタ自動車は前年同期比4.2%増の売上・2.6%増の当期純利益を叩き出していました。なぜ、国内製造業が疲弊する中でトヨタは黒字を叩きだすことができたのでしょうか。トヨタ王国を支えるトヨタ系列企業に、その鍵が隠されています。Tier1,Tier2Tier1(ティアワン)という言葉を聞いたことがあるでしょうか。ティア1とは(Tier1)とは、一次請けという意味があり、自動車業界では完成車メーカーに直接部品を供給するメーカーのことを指します参考:ELITENetworkもっと端的に説明すると、完成車に部品を納入するサプライヤーのことを”Tier”と表現します。完成車メーカーをトップに据えると、一次下請けがTier1、二次下請けがTier2、3次下請けがTier3といった階層構造になります。次の図をイメージしていただけたらと思います。ドイツのボッシュやコンチネンタルなどが世界的サプライヤーとして有名ですが、トヨタはTier1,Tier2の企業を主に自社グループを中心としたサプライヤーから構成しています。そうしたトヨタを中心とした自社グループの事を”トヨタグループ”と言います。参考に、トヨタグループの主なサプライヤーを下にまとめてみました(これでもまだグループのごく一部の企業です)。【トヨタグループ概要】・(株)豊田自動織機:紡績機会・自動車物流事業など・愛知製鋼(株):鋼材・電磁品の製造など・ジェイテクト(株):工作機械・自動車用部品の製造・販売など・トヨタ車体(株):乗用車・商用車・特殊車のボディーの製造・アイシン精機(株):自動車部品・住宅整備機器・エネルギー機器・福祉機器の製造販売・(株)デンソー:各種自動車用品・電装用品・空調設備・電気機械器具の製造販売など・トヨタ紡織(株):自動車用内装製品・紡績製品などの製造販売など・(株)豊田中央研究所:総合技術の開発など・豊田合成(株):ゴム・プラスチック・ウレタン製品・半導体・その他製造販売参考:同一グループの強みを考えるボッシュやコンチネンタルなどの外部サプライヤーに頼らず、グループ内サプライヤーを利用するのはグループ内サプライヤーを利用した方がトヨタにとってなんらかのメリットがあるからでしょう。※トヨタは100%グループ会社から部品を調達しているわけではありませんグループ内サプライヤーを利用するメリットは、大きく分けて2つあると考えられます。自社グループサプライヤーの強み①:取引コストの削減②:グループとしての一体感①:取引コストの削減取引コストとは経済取引を行うときに発生するコストである。参考:Wikipedia経済系の学部生にとってはお馴染みの単語であると思われる”取引コスト”。特定の会社と取引をするための交渉コストや、約束を破らないかを監視する監査コスト、そもそもの取引相手を探すための探索コストをまとめて『取引コスト』といいます。トヨタの場合、サプライヤーの殆どがグループ企業ですから、探索コストや裏切りを危惧して監査コストをかける必要もありません(万が一にでも、トヨタを裏切るなんて行為は恐らく誰もできないでしょう)。納入する部品にはもちろんそれらの取引コストが上乗せされた金額で取引されます。トヨタはグループ内で取引をすることで取引コストなど、可能な限り余分なコストをカットし、その分利益を出す事ができます。②:グループとしての一体感Softbankの孫正義会長がITをキーワードにした『SoftbankVisionFund』を掲げ、共に情報革命を目指すグループ作りに力を入れていますが、トヨタグループも「社会・地球の持続可能な発展への貢献」というトヨタ基本理念の基、経営しています。スケールが全然違いますが、皆さんもサークルやゼミ、もっと遡れば部活動や体育祭などでグループとして一体感を持つメリットというのは体感したことがあると思います。今回のトヨタの黒字も、サプライヤーには負担が掛かりますが徹底的に原価を削減することによって乗り切ったのではないかと言われています。原価を削減するということはもちろんですが、サプライヤーの売上にとってはマイナスになってしまいます。それでも、トヨタが潰れてしまった場合には、一番の取引先がなくなってしまい自社の倒産の危険性も生じてしまいます。もちろん、トヨタが好機の場合は同様にサプライヤーも儲かるシステムになっているので、多少身を削ってでもグループの大黒柱のトヨタ本社は守るといった形をとっているのでしょう。Tier1(トヨタ御三家)を徹底解剖するトヨタの下請け(というと怒られるので関連会社と言いましょう)の凄い所は、1つのグループ会社であることに加えて、サプライヤー単体で世界No.1を取れる企業であるということです。unistyleでは、NTTや総合商社の会社毎の違いを紹介する記事はありますが、トヨタグループのTier1を紹介する凝った記事は他社含めなかなか目にすることはないと思います。そこで、今回はTier1の主要3社に絞り各企業の詳細、及び社風などを紹介していきたいと思います。(社風などに関してはあくまでOB訪問や選考を通した主観になりますのでご了承ください)なお、今回紹介するデンソー、アイシン精機、豊田自動織機の3社はあわせてトヨタ御三家と呼ばれています。デンソーアイシン精機豊田自動織機デンソートヨタが潰れてもデンソーは潰れないと言われているほど、トヨタグループ内でも異色の存在がデンソーになります。デンソーの基本プロフィール【正式名称】株式会社デンソー【主力製品】熱機器関連、電気機器、電子機器、QRコード【売上に占めるトヨタ率】46.3%(2019年度)【企業HP】デンソー株式会社HPデンソーはもともとトヨタ自動車の赤字部署であった電装部が独立し、「日本電装株式会社」としてスタートしました。不動のトヨタNo.2の企業ですが、トヨタ〇〇といったトヨタの名前は付していません(設立時にはまだ社会的信頼がなく、トヨタの信頼を潰させないためトヨタの名前を与えなかったとも言われています)。参考:デンソー2019年度3月期決算資料売上に占めるトヨタの割合が45%とトヨタグループ内で比較的低いため、グループ内では独立系と称されています。また、名前が電装であることからも、電子部品関連に強く、近年ではMaaSやIoT事業にも特に力を入れています。独立系であり、かつ、次世代を担うIoTやMaaSに力を入れている点などが、トヨタは潰れてもデンソーは潰れないと言われる所以なのかもしれません。社風(OB訪問人数4人)・新卒1年目〜10年目程トヨタのNo.2であることもありグループ内でも一目置かれている存在ですが、実際にお会いする社員の方々も相当の切れ者の集まりでした。というのも、デンソーは比較的若手の内から世界の名だたる自動車メーカーを相手にしなければならないことが多いため、日々成長していかなければならないからということでした。「ウチは国内シェア1位とか側から見れば凄い企業かもしれなけど、それがずっと続く事はなくて、だからこそ『どう生き残って行くのか』、デンソーにできることを常に考えていかなくちゃいけないんだよね」との言葉が印象的でした。そのため、トヨタグループの御三家の一角としてのデンソーよりも、ボッシュやコンチネンタルなどのようにあくまで一つの世界的メーカーであるという印象を受けました。アイシン精機アイシン精機よりもグループ会社のアイシンAWの方が目にすることが多いかもしれません。なお、2021年にアイシン精機本体とアイシンAWの吸収合併が発表されています。アイシン精機の基本プロフィール【正式名称】アイシン精機株式会社【主力製品】ブレーキシステム、トランスミッション、GPSカーナビゲーションなど【売上に占めるトヨタの割合】56%(2019年度)【企業HP】アイシン精機HP自動車部品以外にも広く商品展開をしており、意外かもしれませんが、シャワートイレやベッドのASLEEP、ミシンなどのテレビでお馴染みの商品もアイシン精機の商品になります(車好きな方にはFR10速オートマチックトランスミッションを製造している会社というイメージかもしれませんね)。アイシン精機は、各事業部が成長し独立できると判断した場合、分社化するという特徴があるため、トヨタグループとは別に、アイシングループを構成しています。参考:アイシン精機アイシングループ主要13社参考:アイシン精機2019年度3月期決算資料売上構成比の50%近くがトヨタ自動車関連であることから、比較的トヨタへの依存度が高い企業であると判断することができます。トヨタ以外のメーカーだと、日産・ホンダ・マツダ、海外のメーカーだとフォード・GM・ルノーを始めとした世界的企業に商品を納入しています。単純な部品だけのサプライヤーは多く存在しますが、生活用品やエネルギー関連など広く商品を提供している点がアイシン精機の強みの一つと言えるでしょう。社風(OB訪問人数1人)・5年目(位の社員でした)「うちはトヨタグループとしての意識もあるけど『アイシングループとしての意識』の方が強いかな?」担当していただいた方が経理部出身であり、グループ全体の財務を管理していた経験からかもしれませんが、トヨタグループとしてのアイシン精機よりも、アイシングループとしてのアイシン精機という意識に驚かされました。確かに、インターンシップでもトヨタグループを担う一角であるという説明こそありましたが、アイシングループとしてどのような経営を行なっているのか、グループとしての展望などに注力していました。そのため、デンソー同様、トヨタグループの1角であることに加えアイシングループの筆頭としての顔も持っている企業として認知しておくべきでしょう。豊田自動織機トヨタ自動車の源流とも言える企業が豊田自動織機です。もともと、トヨタ自動車はこの豊田自動織機の自動車部門が分社独立したものとなっています。名前に織機とあるように、今でも自動車部品だけではなく繊維機械を製造しているメーカーでもあります。豊田自動織機のプロフィール【正式名称】株式会社豊田自動織機【主力製品】自動車車両、エンジン、産業車両、繊維機械など【トヨタ自動車株保有率】8.28%(銀行を除いた筆頭株主)【企業HP】豊田自動織機HPトヨタ自動車に対する売上の割合が公表されていませんでしたので、代わりに株式の保有率を提示しました。トヨタの源流であるが故でしょうか、銀行を除いた中では筆頭株主として君臨しています。参考:豊田自動織機部門別売上高の推移他の御三家との大きな違いは完成車を製造している点でしょう。トヨタのクロスオーバーSUVとして人気を博しているRAV4の製造は豊田自動織機が担っています。また、売上の60%強を占める産業車両の製品の1つであるフォークリフトは、トヨタL&Fの名で世界No.1シェアを獲得しています。(ちなみにL&Fに配属が決まった場合、フォークリフトの免許を取らされるようです)社風(OB訪問4人)・5年目〜20年目やはりトヨタの源流であるだけあり、どこか固いイメージを抱いてしまいますが、決してそういった訳ではなく、面接、OB訪問含め非常に温かい人が多い印象でした。とはいえ、デンソーが独立系としてのプライド、アイシンがアイシングループとしての繋がりに重きを置いている反面、一番『トヨタ』の名前と切っても切れない関係にあると感じたのも自動織機の特徴です。トヨタブランドの完成車・フォークリフトを製造していたり、何より企業名に『トヨタ』というブランドを付している分、他の2社と比較すると一番トヨタとの繋がりを重んじているように感じられました。そう聞いてしまうと保守的な企業という印象を持ってしまいそうになりますが、世界シェアNo.1の製品を3つ自社ブランドとして持ち、フォーブスの「世界で最も賞賛される企業」の自動車部門で1位を獲得したりと、自動車業界での『豊田自動織機』というブランドは、確固たる地位を築いています。三○商事?住○商事?世界の中心はトヨタでしょ?2015年はトップがトヨタ自動車で、次いで航空会社が占めていました。しかし、2019年になると、圏外であった公務員がトップ2を占めました。トヨタ自動車は公務員に次いで3位となっています。参考:結婚したい人の勤め先ランキングの結果では、トヨタ自動車は下がりはしましたが、変わらず高い人気を誇っています。とはいえ、この調査のボリューム層が40代なので、「トヨタに勤めている人が素敵!」の様なロマンチックさよりかは「トヨタなら安定じゃね?」のような現実感を感じますが…そうはいってもやはり、就活でも恋愛市場(?)でも世間一般でもトヨタの人気・信頼度は絶大です。それはトヨタ自動車に限らずデンソー・アイシン精機・豊田自動織機などトヨタ系列でも同様のことが言えます。(一説によると、トヨタ系列に勤めているだけでローンが組みやすくなったり、家が借りやすくなったりとか…それだけ信頼度が高いのですね)トヨタ・公務員・金融私の所属する慶應義塾大学では『総合商社・外コン・金融』が高い人気を誇っており、そこに内定する人=勝ち組といった構図が成り立っています。何が勝ち組とかいった議論は正解がないので今回はあまり深く述べませんが、多くの学生が『総合商社・外コン・金融』に対してプラスのイメージを持っていることは間違いないでしょう。それが愛知県の場合、『トヨタ(系列含む)・公務員・金融』へと構造を変えます。人によっては総合商社の名前はつゆ知らず、少し大げさですがトヨタこそ世界の中心と信じている人もいます。また、この場合のトヨタは大本のトヨタ自動車だけでなく、御三家を含めたトヨタ系列企業全てを指して”トヨタ”と言っています。なんでそっちなの?×2上記の記事の最後に触れさせていただきましたが、私自身、御三家の1つとIT企業との間で悩み、最後はIT企業を選択しました。私のこの進路選択についての他者評価は両極端になっており、東京の友人の「まぁ妥当な選択だよね」に対し、地元の友人は「なんで⁉️知名度とか福利厚生とか的にも絶対〇〇(御三家の1つ)でしょ⁉なんで⁉️(2回目)」となっていました。とはいえ、もし御三家を選ぶ選択をしていたのであれば、東京の友人に逆に「なんで⁉知名度とか福利厚生とか的にも△△(IT企業)でしょ⁉」と言われていたと思います。何度地元の友人には考え直せって言われたかわかりませんが、この一件を通して改めて愛知県内での”トヨタブランド”の絶大的な人気・信頼度を垣間見ることができました。トヨタは全国区なので納得ですが、グループ企業の愛知県内での信頼・人気は愛知県ならではでしょう。内定先のIT企業は結婚したいランキングには入ってこないので少し後悔してたりしてなかったり・・・。さいごに以前の記事では、トヨタ自動車と愛知県の関係性について論じ、本記事ではトヨタ王国を形成する御三家の紹介をさせていただきました。メーカーを見ていると、どうしてもトヨタや日産などの完成車メーカーばかりに目がいってしまいがちです。確かに、デンソー・アイシン精機・豊田自動織機の名前はトヨタ自動車のネームバリューと比較したら劣ってしまう部分もあるかもしれません。ですが、上記3社はサプライヤーとしてだけでなく1つのメーカーとして世界を渡り合っていける程の力を有している大企業になります。またサプライヤーは、完成車メーカーの価値を決めることができる唯一の業界でもあります。本記事を通してもし御三家やトヨタグループに興味を持った方はぜひ受けてみてるのはいかがでしょうか。なお、志望する業界や企業をどのように決めた良いか悩んでいるという就活生には就職エージェントneoがおすすめです。アドバイザーからは、選考対策だけでなく業界選びなど一人一人に合った就活全般のアドバイスを受けることができます。少しでも興味があるという方は、下記の画像をクリックしてサービスを利用してみてください。【選考対策】・トヨタ自動車の選考対策(ES・レポート・関連テクニック/コラム記事)はこちらから・デンソーの選考対策(ES・レポート・関連テクニック/コラム記事)はこちらから・アイシン精機の選考対策(ES・レポート・関連テクニック/コラム記事)はこちらから・豊田自動織機の選考対策(ES・レポート・関連テクニック/コラム記事)はこちらから【参考】・・・・

-

10月4週目(10/20 ~10/26)にエントリーの締切を迎えるインターン・本選考まとめ

212 views

就活が本格化するこの時期は、インターンシップの開催だけではなく、早期選考が始まる企業も増えてきます。興味がある業界や志望する企業の情報を見落とした!なんてことがないように、選考情報のチェックやスケジュールの管理は万全に行いましょう。関連記事10月3週目(10/13~10/19)にエントリーの締切を迎えるインターン・本選考まとめ注意点情報の精度には最大限注意していますが、本記事の掲載情報には誤りがある可能性があります。本記事の掲載情報だけでなく、必ず"各社から発表されている一次情報"を確認していただくようお願い致します。10月4週目(10/20~10/26)にインターン・本選考のエントリー締切を迎える企業※締切日順に掲載10月20日三菱UFJ信託銀行三菱UFJモルガン・スタンレー証券日本生命(日本生命保険相互会社)PwCコンサルティング合同会社・PwCアドバイザリー合同会社三菱UFJリサーチ&コンサルティング(MURC)第一三共10月21日三菱UFJ銀行読売新聞東京本社みずほ証券SMBC日興証券中部電力住友生命(住友生命保険相互会社)10月22日第一生命保険三井住友海上火災保険全日本空輸(ANA)日本放送協会(NHK)東海旅客鉄道(JR東海)ブライエッジ10月23日三菱UFJ銀行メタルワン日本郵政グループアクセンチュアアビームコンサルティング10月24日三菱UFJモルガン・スタンレー証券東急三井不動産富国生命保険(フコク生命)ベイン・アンド・カンパニー(Bain&Company)AGCイプロス10月25日ファミリーコーポレーション読売新聞東京本社サントリーホールディングスSMBC日興証券日本M&Aセンター10月26日第一生命保険【エントリーはこちらから】10月4週目(10/20~10/26)の締切企業一覧本記事を読む前に以降の会員限定コンテンツでは、各社のエントリー締切日に加え、"本記事からのマイページ登録・各社の企業研究ページへの遷移"が可能となっています。まだ会員登録をされていない方は会員登録をしていただき、本記事をより効果的に活用して下さい。三菱UFJ信託銀行5daysインターンシップ「TRUSTTOLAST」2024冬■開催日程【Day1~Day4の開催日程】(予定)①12月10日(火)~12月13日(金)②12月17日(火)~12月20日(金)③1月14日(火)~1月17日(金)※①〜③いずれかの日程に参加【Day5】2月中旬~下旬開催予定※Day1~Day4(4日間)に参加したた方に案内があります。■応募締切日時:10月20日(日)23:59までインターンへのエントリーはこちら三菱UFJ信託銀行志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら三菱UFJ信託銀行の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら三菱UFJモルガン・スタンレー証券【投資銀行部門インターンシップ■実施期間2024年12月10日(火)~2024年12月13日(金)4Daysを予定※今後、プログラムの内容に応じて、日数の短縮可能性がありますので、確定しましたらマイページにて案内があります。■開催地東京都千代田区大手町1-9-7大手町フィナンシャルシティサウスタワー三菱UFJモルガン・スタンレー証券投資銀行本部※オンライン形式に変更される可能性があります。■本エントリー期間2024年10月20日(日)午前10:00まで■募集人数インターンへのエントリーはこちら三菱UFJモルガン・スタンレー証券志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら三菱UFJモルガン・スタンレー証券の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら日本生命(日本生命保険相互会社)【秋の2Days】生命保険基本コース※二次締切■開催日程【北海道・東北・北陸エリア】札幌:11/7(木)~11/8(金)、11/20(水)~11/21(木)※各日10:00~17:00予定仙台:11/8(金)~11/9(土)、11/19(火)~11/20(水)※各日9:00~17:00予定新潟:10/30(水)~10/31(木)、11/14(木)~11/15(金)、11/19(火)~11/20(水)※各日10:00~17:00予定【首都圏エリア】東京:11/14(木)~11/15(金)、11/22(金)~11/23(土)※各日9:30~17:30予定【東海エリア】静岡:10/23(水)~10/24(木)、10/31(木)~11/1(金)、11/13(水)~11/14(木)※各日9:00~17:00予定浜松:11/14(木)~11/15(金)、11/26(火)~11/27(水)※各日9:30~16:30予定名古屋:11/10(日)~11/11(月)、11/13(水)~11/14(木)、11/19(火)~11/20(水)※各日9:00~17:00予定【近畿エリア】大阪:10/23(水)~10/24(木)、10/28(月)~10/29(火)11/14(木)~11/15(金)、11/19(火)~11/20(水)※各日10:00~17:00予定【中国・九州エリア】岡山:10/25(金)~10/26(土)、11/29(金)~11/30(土)※各日10:00~17:00予定広島:11/5(火)~11/6(水)、11/15(金)~11/16(土)※各日9:30~16:30予定北九州:11/6(水)~11/7(木)、11/8(金)~11/9(土)※各日9:00~17:00予定福岡:11/7(木)~11/8(金)、11/13(水)~11/14(木)※各日9:00~17:00予定熊本:10/24(木)~10/25(金)、11/13(水)~11/14(木)※各日10:00~17:00予定■応募締切<二次締切>10/20(日)23:59インターンへのエントリーはこちら日本生命(日本生命保険相互会社)志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら日本生命(日本生命保険相互会社)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちらPwCコンサルティング合同会社・PwCアドバイザリー合同会社PwCコンサルティング【デジタルコンサルタント職】WinterInternship選考■選考実施日程※現時点での予定となりますので変更となる場合があります・グループディスカッション:11月中旬・1dayインターンシップ:11月23日(土)、11月30日(土)のいずれか1日程・個人面接:12月上旬~12月中旬・人事面接:1月中旬~1月下旬・パートナー面接:1月中旬~1月下旬■応募締切2024年10月20日(日)23:59(日本時間)インターンへのエントリーはこちらPwCコンサルティング【デジタルコンサルタント(DC)】WinterInternship(国内選考)■開催方法オンサイト(PwCコンサルティング本社・東京大手町/大阪梅田オフィス)/オンライン(GoogleMeet)■開催日程:2024年11月23日(土)、2024年11月30日(土)のいずれか1日程■応募締切:2024年10月20日(日)23:59※選考結果は応募締切後、合否に関わらず通知本選考へのエントリーはこちらPwCコンサルティング合同会社・PwCアドバイザリー合同会社志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちらPwCコンサルティング合同会社・PwCアドバイザリー合同会社の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら三菱UFJリサーチ&コンサルティング(MURC)経営コンサルティングコース/2days・1day■日程第1回(オンライン開催):2024年11月15日(金)〜11月16日(土)第2回(対面開催/大阪):2024年11月29日(金)第3回(対面開催/名古屋):2024年11月30日(土)※第1回はオンライン開催(2days)、第2回・3回は大阪・名古屋にて対面開催(1day)ですが、同様のプログラムを体験できます。■正式エントリー締切:2024年10月20日(日)インターンへのエントリーはこちら政策研究コース/1day■日程東京(オンライン開催):2024年11月30日(土)名古屋(対面開催):2024年12月3日(火)大阪(対面開催):2024年12月7日(土)※東京・名古屋・大阪の拠点別に開催されます。研究員による指導のもと、各拠点の特色に応じた仕事体験をします。東京はオンラインのみの開催となります。■正式エントリー締切2024年10月20日(日)インターンへのエントリーはこちら三菱UFJリサーチ&コンサルティング(MURC)志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら三菱UFJリサーチ&コンサルティング(MURC)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら第一三共【MR】冬仕事体験■開催日程2024/12/10(火),11(水)2024/12/14(土),15(日)エントリー時に日程を選択します。■エントリー締切日10/20WEBエントリーシート提出締切10/21~10/27適性検査受検期間インターンへのエントリーはこちら第一三共志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら第一三共の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら三菱UFJ銀行カスタマーサービスWorkshop「基本を知る」支店長業務体験(1day)■開催日程「基本を知る」支店長業務体験(1day)①12月2日(月)12:30~18:00②12月3日(火)12:30~18:00③12月10日(火)12:30~18:00④12月13日(金)12:30~18:00フォローアップイベント「人を知る・キャリアフィールドを知る」業務体験(1day)参加者へ別途連絡■開催方法:オンライン■応募締め切り日時:10月21日(月)9:00インターンへのエントリーはこちらグローバル・マーケッツ(GM)Internship■開催日程(対面5Days)2024年12月9日(月)~12月13日(金)10:00~17:15※開催時間の詳細は、インターンシップページよりご参照ください。■応募期限:10月23日(水)午前9:00インターンへのエントリーはこちら三菱UFJ銀行志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら三菱UFJ銀行の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら読売新聞東京本社読売Collegeビジネス職(広告)・11月コース■開催日時:11月19日(火)、20日(水)■申込期限:10月21日(月)正午インターンへのエントリーはこちら読売CollegeDX推進コース■開催日程:11月8日(金)または11日(月)いずれも9:30~17:30頃(※開始時間が前後する可能性があります)■開催方法:対面(読売新聞東京本社)■申込期限:10月25日(金)正午インターンへのエントリーはこちら読売新聞東京本社志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら読売新聞東京本社の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちらみずほ証券Winter3daysWorkshop【企業理解編】二次締切■開催日程【東京会場】1クール:11月27日(水)~11月29日(金)2クール:12月4日(水)~12月6日(金)4クール:12月16日(月)~12月18日(水)【大阪会場】3クール:12月10日(火)~12月12日(木)■開催方法:対面(東京、大阪)■応募締め切り日時二次締切:2024年10月21日(月)正午インターンへのエントリーはこちらみずほ証券志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちらみずほ証券の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちらSMBC日興証券SMBCNIKKOInternship〈InvestmentBankingCourse〉■開催日程:2024年12月2日(月)~2024年12月6日(金)※対面/5日間■締切日時エントリーシート提出:2024年10月21日(月)正午Webテスト受検:2024年10月21日(月)午後1時インターンへのエントリーはこちらSMBCNIKKOWorkshop〈GlobalMarketsCourse〉〈SystemCourse〉※第五次締切■開催日程2024年10月頃よりSMBCNIKKO1DayWorkshopが順次開催予定SMBCNIKKOWorkshopGlobalMarketsCourse/SystemCourseは11月頃より順次開催予定■締切日時エントリーシート提出:2024年10月21日(月)正午Webテスト受検:2024年10月21日(月)13:00インターンへのエントリーはこちらSMBCNIKKOWorkshopQuantsCourse(第三次締切)■開催日程2024年12月11日(水)~2024年12月13日(金)開催予定■実施方法対面開催【第三次締切】エントリーシート提出:2024年10月25日(金)正午Webテスト受検:2024年10月25日(金)午後1時※エントリーシート提出/Webテスト受検をもって応募完了となりますインターンへのエントリーはこちらSMBC日興証券志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちらSMBC日興証券の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら中部電力冬期事務系オープン・カンパニー■開催時期11月:中部電力グループの事業概要説明・グループワーク11月21日(木)AM/PM11月22日(金)AM/PM11月23日(土)AM/PM※3日間のうち、いずれか1日程に参加します。※各日程、午前・午後の半日開催を予定しています。12月:まちづくりプロジェクト体感ワーク12月12日(木)12月13日(金)12月14日(土)※3日間のうち、いずれか1日程に参加します。※各日程、終日開催を予定しています。■開催場所:オンライン■応募締切申込フォーム2024年10月21日(月)23:59適性検査2024年10月22日(火)23:59インターンへのエントリーはこちら中部電力志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら中部電力の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら住友生命(住友生命保険相互会社)【東京】2Days営業理解コース(リテール営業体験)■日程①10月28日(月)~29日(火)10:00~13:00※両日共に同じ時間②〃14:00~17:00※両日共に同じ時間③11月6日(水)~7日(木)10:00~13:00※両日共に同じ時間④〃14:00~17:00※両日共に同じ時間⑤11月18日(月)~19日(火)10:00~13:00※両日共に同じ時間⑥〃14:00~17:00※両日共に同じ時間■ES提出締め切り日:10月21日(月)23:59インターンへのエントリーはこちら住友生命(住友生命保険相互会社)志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら住友生命(住友生命保険相互会社)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら第一生命保険【機関経営職】DLCOLLEGE■日程10月23日(水)9:30~12:00■開催方法※ZOOMによるオンライン開催URLなどの詳細は予約した方に、前日までに案内されます。■受付締切開催日の前営業日12時インターンへのエントリーはこちら【基幹職】冬期インターンシップ(IT・デジタルコース(5days))■開催日程11月25日(月)~11月29日(金)12月2日(月)~12月6日(金)■開催場所:東京都千代田区有楽町1-13-1■応募締切:2024年10月26日(土)23:59インターンへのエントリーはこちら第一生命保険志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら第一生命保険の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら三井住友海上火災保険第2期MSインターンシップ5DAYS(4+1)■MSインターンシップ5DAYS(4+1)開催スケジュール【オンライン開催】※全2ターム開催予定1.2024年12月10日(火)~12月13日(金)2.2024年12月16日(月)~12月19日(木)【東京】※全3ターム開催予定1.2024年12月3日(火)~12月6日(金)2.2024年12月10日(火)~12月13日(金)3.2024年12月16日(月)~12月19日(木)【大阪】※全2ターム開催予定1.2024年12月3日(火)~12月6日(金)2.2024年12月16日(月)~12月19日(木)※【DAY5】は2025年1月に開催予定です。■エントリーシート提出締切10月22日(火)12:00(正午)インターンへのエントリーはこちらMS部支店ワークショップ2DAYS■MS部支店ワークショップ2DAYS開催スケジュールオンライン開催※全4ターム開催予定1.2024年12月2日(月)~12月3日(火)2.2024年12月4日(水)~12月5日(木)3.2024年12月9日(月)~12月10日(火)2.2024年12月11日(水)~12月12日(木)■エントリーシート提出締切10月22日(火)12:00(正午)インターンへのエントリーはこちら三井住友海上火災保険志望者向の企業別LINEオープンチャットはこちら三井住友海上火災保険の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら全日本空輸(ANA)客室乗務職1DayProgram~DiscoveryANACA~※第1期■開催日程〈第一期〉11月11日(月)、11月12日(火)、11月18日(月)、11月26日(火)、11月28日(木)、11月29日(金)、11月30日(土)、12月4日(水)〈第二期〉12月10日(火)、12月11日(水)、12月13日(金)、12月14日(土)、12月15日(日)、12月20日(金)、12月22日(日)、12月24日(火)、12月25日(水)、12月26日(木)、1月10日(金)、1月12日(日)、1月16日(木)、1月17日(金)、1月20日(月)〈第三期〉1月24日(金)、1月25日(土)、1月27日(月)、1月28日(火)、2月3日(月)〈時間〉各日10:00~17:00(休憩含む)※時間は変更される場合があります。■第一期応募期間:~2024年10月22日(火)17:00インターンへのエントリーはこちら全日本空輸(ANA)商事志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら全日本空輸(ANA)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら日本放送協会(NHK)NHKインターンシップ(後期)■開催日程/コース内容【共通カリキュラム】12月2日(月)・3日(火)※オンライン(予定)【職種別カリキュラム】①「ジャーナリスト」の仕事12月4日(水)、9日(月)、10日(火)※対面・オンライン(予定)②「アナウンサー」の仕事12月4日(水)〜6日(金)※対面・オンライン(予定)③「ディレクター」の仕事12月4日(水)〜6日(金)※対面・オンライン(予定)12月9日(月)〜11日(水)※対面・オンライン(予定)※いずれかの日程に参加④「デザイン」の仕事12月4日(水)〜6日(金)※対面(予定)⑤「メディアエンジニア」の仕事12月9日(月)〜11日(水)※対面(予定)⑥「経営管理・営業」の仕事12月5日(木)、6日(金)、9日(月)※対面・オンライン(予定)■応募締め切り日時:10月22日(火)インターンへのエントリーはこちら日本放送協会(NHK)志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら日本放送協会(NHK)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら東海旅客鉄道(JR東海)【運輸系統】Autumn3DaysWorkshop(総合職・プロフェッショナル職)■実施日程<総合職向け>【オンライン】2024年11月28日(木)【対面】2024年11月30日(土)~12月1日(日)<プロフェッショナル職向け>【オンライン】2024年12月5日(木)【対面】2024年12月7日(土)~12月8日(日)■実施場所対面の日程は、名古屋駅付近に宿泊し、運輸系統の業務を肌で感じます。※宿泊先はJR東海で手配します。11/4(月)、11/9(土)全日程、9:30〜13:30での実施となります。■応募締切日2024年10月22日(火)インターンへのエントリーはこちら東海旅客鉄道(JR東海)志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら東海旅客鉄道(JR東海)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちらブライエッジトップコンサルから学ぶ“採用戦略”と“キャリア形成”■日時・10月25日(金曜日)⋅10:00~11:00・10月30日(水曜日)⋅15:00~16:00■応募締切日2024年10月22日(火)本選考へのエントリーはこちらブライエッジの企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちらメタルワンワークショップ■日程<東京>2024年11月25日(月)2024年12月19日(木)2024年12月20日(金)<大阪>2024年12月13日(金)各日9:30~18:30※時間が前後する可能性があります■エントリー締切2024年10月23日(水)12:00までインターンへのエントリーはこちらメタルワン志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちらメタルワンの企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら日本郵政グループ【日本郵政】日本郵政OpenCompany■開催日時・2024年10月24日(木)※開催時間:17:00~18:30■開催方法:オンライン(Zoomウェビナー)■応募締切日2024年10月23日インターンへのエントリーはこちら日本郵政グループ志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら日本郵政グループの企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちらアクセンチュア本エントリー(通常選考/英語選考)■募集職種【ビジネスコンサルタント】勤務地:東京、関西、仙台、名古屋、福岡、熊本【デジタルコンサルタント】勤務地:東京、関西、北海道、名古屋、福岡【ソリューション・エンジニア】勤務地:東京、関西、北海道、仙台、福島、前橋、名古屋、福岡【データサイエンティスト】勤務地:東京、関西【AIアーキテクト】勤務地:東京、関西【クリエイティブ】勤務地:東京【デザイン】勤務地:東京【コンテンツデザイン/ディレクター】勤務地:東京、福岡【戦略コンサルタント】勤務地:東京、関西【マーケティング】勤務地:東京【オペレーションスペシャリスト】勤務地:東京、関西、福岡、熊本■締切日時エントリーシート提出:2024/10/23(水)10:00本選考のエントリーはこちらアクセンチュア志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちらアクセンチュアの企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちらアビームコンサルティング本選考■選考ステップ(1)エントリーシート提出マイページトップのEntryBox「本選考エントリーシート」の「回答/確認」ボタンより提出してください。1次〆:10月23日(水)13:00本選考へのエントリーはこちらアビームコンサルティング志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちらアビームコンサルティングの企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら三菱UFJモルガン・スタンレー証券営業部門インターンシップ■実施期間①2024年12月3日(火)~12月6日(金)午前(9:00~13:00)②2024年12月10日(火)~12月13日(金)午後(13:30~17:30)③2024年12月17日(火)~12月20日(金)午前(9:00~13:00)④2025年1月14日(火)~1月17日(金)午後(13:30~17:30)※日程によって開催時間が異なります。■開催方法オンライン(4日目のみ対面/東京、もしくはオンラインの選択制)※4日間参加できる日程でご参加ください■応募締切日締切:2024年10月24日(木)AM10:00までインターンへのエントリーはこちら三菱UFJモルガン・スタンレー証券志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら三菱UFJモルガン・スタンレー証券の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら東急秋インターンシップ【文理不問】ビジネス体感コース(1day・オンライン)■実施日程(オンライン・1DAY開催)11/14(木),15(金),18(月)■エントリー締切10/24(木)正午12:00迄※エントリーシート提出、WEBテスト受検の2点をもってエントリ―完了となります。インターンへのエントリーはこちら東急志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら東急の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら三井不動産「WinterCollege~世界の未来像を具現化する~」■開催コース/日程<Aコース:日本橋プロジェクト>【期間1】1/14(火)~1/18(土)【期間2】2/3(月)~2/7(金)<Bコース:柏の葉スマートシティプロジェクト>2/11(火・祝)~2/15(土)■締切日時エントリーシート:10/24(木)正午12:00インターンへのエントリーはこちら三井不動産志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら三井不動産の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら富国生命保険(フコク生命)営業所長体感ワーク/1day・オンライン■開催日程10月25日(金)13:00~17:00■予約・キャンセル締切:土日祝日を除く、各開催日前日12:00インターンシップへのエントリーはこちら富国生命保険(フコク生命)志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら富国生命保険(フコク生命)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちらベイン・アンド・カンパニー(Bain&Company)2026年卒向け冬インターンシップ■日程2024年11月28日(木)~11月30日(土)※実施形式は、東京オフィスでの対面開催を予定。■応募締切日:10月24日(木)13:00PMインターンへのエントリーはこちらベイン・アンド・カンパニー(Bain&Company)志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちらベイン・アンド・カンパニー(Bain&Company)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちらAGC事務系冬季オープンカンパニー■日程下記日程から選択します。1.12月9日(月)~10日(火)2.12月12日(木)~13日(金)3.12月16日(月)~17日(火)4.12月19日(木)~20日(金)※各2日間(2日間全てのプログラムに参加できる日程を選択してください)■開催方法オンライン(Zoom)■エントリー期間10月24日(木)23:59までインターンへのエントリーはこちらAGC志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちらAGCの企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちらイプロス【1day仕事体験】国内No.1のBtoBデータベースサイトを運営する「イプロス」■応募締切日:10月24日(木)本選考へのエントリーはこちらイプロスの企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちらファミリーコーポレーション【億単位の資産運用を手掛ける】「不動産×金融×コンサルティング」ベンチャー|1次選考付き早期説明会■開催日程10月28日(月)10:00〜11:3010月29日(火)14:00〜15:3010月30日(水)17:00〜18:30※所要時間:1時間~1時間半程度■実施方法オンライン(zoom)開催■応募締切日:10月25日9時インターンへのエントリーはこちらファミリーコーポレーションの企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちらサントリーホールディングスセールスマーケティングインターンシップ■開催日程:12/3(火)~12/9(月)※土日除く※1日の実施時間:(原則)9:00~17:30■開催方法:対面(サントリー(酒類・食品)各事業所)※就業体験事業所と入社後の初期配属事業所は、同一とは限りません。■応募締め切り日時:2024年10月25日(金)正午12:00インターンへのエントリーはこちらサントリー志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちらサントリーホールディングスの企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら日本M&Aセンターインターンシップ【ビジネスデザイン篇】■職種M&Aコンサルタント■書類提出締切2024年10月25日(金)午前9:00まで※日本M&Aセンターマイページより提出してください本選考へのエントリーはこちら日本M&Aセンター志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら日本M&Aセンターの企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら最後にインターンや選考にはエントリーシート(ES)が必須の企業もあります。人気の企業は倍率も当然高くなります。志望動機やガクチカ、自己PRなど、書類選考突破に向けてしっかり準備をしましょう。本記事を参考に各社のエントリー締切日を管理し、「効率的なエントリー・就活スケジュール設計」に役立てていただければと思います。→unistyleオリジナルの「インターンエントリー企業管理シート」と「本選考エントリー管理シート」になります。スプレッドシートをダウンロードするだけで使用できますので、ぜひご活用ください。また、unistyleでは26卒就活生向けにLINEオープンチャットグループを運営しています。匿名で様々な就活生と情報交換をすることができるという便利な機能になりますので、"最新の選考状況や選考結果連絡の有無等をリアルタイムで確認したい"という方は、ぜひご活用ください。→unistyleでは26卒就活生向けに就活用グループを運営しており、今後もグループを拡充させていく予定です。上記記事に各グループの参加用URLを掲載していますので、興味のある方は記事からご参加ください。さらにunistyleでは、今後も26卒就活生向けに「インターンシップ・本選考のエントリー締切情報」を公開していく予定です。まだ会員登録を済ませていないという方は、以下から早めに会員登録をしていただき、本サイトを有効的に役立ててもらえればと思います。

-

10月3週目(10/13~10/19)にエントリーの締切を迎えるインターン・本選考まとめ

334 views

就活が本格化するこの時期は、インターンシップの開催だけではなく、早期選考が始まる企業も増えてきます。興味がある業界や志望する企業の情報を見落とした!なんてことがないように、選考情報のチェックやスケジュールの管理は万全に行いましょう。関連記事10月2週目(10/6~10/11)にエントリーの締切を迎えるインターン・本選考まとめ注意点情報の精度には最大限注意していますが、本記事の掲載情報には誤りがある可能性があります。本記事の掲載情報だけでなく、必ず"各社から発表されている一次情報"を確認していただくようお願い致します。10月3週目(10/13~10/19)にインターン・本選考のエントリー締切を迎える企業※締切日順に掲載10月13日東海旅客鉄道(JR東海)10月14日カプコン(CAPCOM)コニカミノルタ三菱UFJ信託銀行読売新聞大阪本社クラレ日本電気(NEC)プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(P&Gジャパン)大和総研PwCJapan有限責任監査法人(旧PwCあらた有限責任監査法人)10月15日三菱UFJ銀行大和証券東京地下鉄(東京メトロ)富国生命保険(フコク生命)日揮ホールディングスJFE商事第一生命保険日立製作所TBSテレビ(TBS)M&A総合研究所10月16日東急博報堂・博報堂DYメディアパートナーズ東日本電信電話(NTT東日本)朝日新聞社大陽日酸ネスレ日本UBSグループSpeee10月17日森永製菓日本政策投資銀行(DBJ)伊藤忠商事本田技研工業(ホンダ、Honda)日本銀行10月18日野村アセットマネジメント石油資源開発(JAPEX)ENEOS(旧JXTGエネルギー)【エントリーはこちらから】10月3週目(10/13~10/19)の締切企業一覧本記事を読む前に以降の会員限定コンテンツでは、各社のエントリー締切日に加え、"本記事からのマイページ登録・各社の企業研究ページへの遷移"が可能となっています。まだ会員登録をされていない方は会員登録をしていただき、本記事をより効果的に活用して下さい。東海旅客鉄道(JR東海)【事務系統】AutumnWorkshop2days■日程[1]10月26日(土)~27日(日)@新大阪[2]11月8日(金)~9日(土)@品川[3]11月10日(日)~11日(月)@品川[4]11月22日(金)~23日(土)@品川[5]11月24日(日)~25日(月)@品川[6]11月30日(土)~12月1日(日)@新大阪※いずれも2日間のプログラムを予定※実施場所の詳細は参加者に別途案内があります。■応募締切2024年10月13日(日)23:59本選考・インターンへのエントリーはこちら東海旅客鉄道(JR東海)志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら東海旅客鉄道(JR東海)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちらカプコン(CAPCOM)【サウンドデザイナー】カプコンサウンドから学べる!サウンドデザインを体感する2日間!■開催日程0日目:10月下旬/仕事体験参加者向けオンライン事前説明会(zoom)※題材の説明や参加者による自己紹介などが行われます。1日目:11月9日(土)13:00~18:00※昼食は済ませてから参加してください。2日目:11月10日(日)10:00~18:00■応募締切日2024年10月14日(月・祝)本選考・インターンへのエントリーはこちらカプコン(CAPCOM)志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちらカプコン(CAPCOM)東海旅客鉄道(JR東海)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちらコニカミノルタ【ビジネス】5DAYSプロフェッショナルプリント事業インターン■実施日程2024年12月16日(月)-20日(金)■開催場所大阪高槻サイト■応募期限:10月14日(月)23:59まで本選考・インターンへのエントリーはこちら【ビジネス】3DAYSインダストリー事業領域インターン■実施日程2024年12月16日(月)-18日(木)■開催場所大阪高槻サイト■応募締切日2024年10月14日(月・祝)本選考・インターンへのエントリーはこちら【ビジネス】1DAY仕事体験■実施日程2024年11月27日■開催場所WEB■応募締切日2024年10月14日(月・祝)本選考・インターンへのエントリーはこちらコニカミノルタ志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちらコニカミノルタの企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら三菱UFJ信託銀行1day業務体感プログラム「センタクシンタク」■開催日程(予定)11月19日(火)、20日(水)、21日(木)※参加は上記実施期間からいずれか半日(午前もしくは午後)選択します。■実施場所:オンライン■受付締切:2024年10月14日(月・祝)23:59本選考・インターンへのエントリーはこちら三菱UFJ信託銀行志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら三菱UFJ信託銀行の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら読売新聞大阪本社ビジネス職(広告)職場体験■日程11月11日(月)~12日(火)9:00~17:30頃※2日間とも参加が必須。■開催場所読売新聞大阪本社(大阪市北区野崎町5-9)■応募締切10月14日(月)23:59本選考・インターンへのエントリーはこちら読売新聞社志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら読売新聞大阪本社の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちらクラレ事務系1day仕事体験『事務系でもモノづくり?素材の用途提案プロジェクト』(10月/11月開催)■開催日程<日程①>10月28日(月)10:00~18:00WEB<日程②>10月30日(水)10:00~18:00東京本社<日程③>11月6日(水)10:00~18:00WEB※11月中旬以降も開催される予定有り■応募締切:10月14日(月/祝)23:59まで※応募締切から1週間を目途に選考結果が通知される予定です。本選考・インターンへのエントリーはこちらクラレ志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちらクラレの企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら日本電気(NEC)職場受け入れ型冬季インターンシップ■実施期間12月2日(月)~12月20日(金)※テーマにより左記期間の中で、開催時期・日数が異なります■開催形式対面/オンライン/ハイブリッド※テーマによって異なります※ハイブリッドの場合、コンテンツにより対面実施の日とオンラインの日があります■エントリー締切最終締切:10月14日(月)23:59迄※エントリー状況によっては、テーマにより募集を締め切る場合があります。希望のテーマがある場合には早めにエントリーしてください。本選考・インターンへのエントリーはこちら日本電気(NEC)志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら日本電気(NEC)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちらプロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(P&GジャパンP&G営業統括部門1dayインターンシップ「StrategicSellingChallenge」■実施予定日程(いずれか1日の参加となります)・東京10/26(土)・オンライン10/27(日)■スケジュール・応募締切、及びオンラインテスト期限:10月14日(月)・招待者への連絡:10/21(月)頃・開催日:東京:10/26(土)、オンライン:10/27(日)※直前に応募するとオンラインテストが間に合わない場合もあります。数日前には応募を完了してください。本選考・インターンへのエントリーはこちらプロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(P&Gジャパン)志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちらプロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(P&Gジャパン)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら大和総研WINTERINTERNSHIPシステム部門ITソリューション業務体験(1day/2days)※第1次募集期間■開催日時第1日程:2024/11/27(水)@東京(1Day)第2日程:2024/12/06(金)@大阪(1Day)第3日程:2024/12/09(月)@オンライン(1Day)第4日程:2024/12/19(木)~12/20(金)@東京(2Days)第5日程:2024/12/23(月)~12/24(火)@東京(2Days)第6日程:2025/01/07(火)~01/08(水)@東京(2Days)※開催日程と募集期間は、一部変更される可能性があります。■第1次募集期間:〜2024/10/14(月)※選択可能な開催日程:第1日程~第6日程本選考・インターンへのエントリーはこちら大和総研志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら大和総研の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちらPwCJapan有限責任監査法人(旧PwCあらた有限責任監査法人)【サステナビリティコンサルタント職(A-SUS)】国内本選考■エントリー方法①グループマイページ【StepNavi】から【全職種共通】エントリーシートを提出②PwCJapanマイページ【StepNavi】から【サステナビリティコンサルタント(A-SUS)】国内選考エントリーシートを提出③②完了後に表示されるWRB適性検査を受験④PwCJapanマイページ【StepNavi】→【サステナビリティコンサルタント(A-SUS)】国内選考動画テストより動画を提出※①②③④の完了で、エントリーも完了します。■エントリー締め切り:2023年10月14日(月)23:59本選考・インターンへのエントリーはこちらPwCJapan有限責任監査法人(旧PwCあらた有限責任監査法人)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら三菱UFJ銀行法人営業Internship■開催日程12月15日(日)~12月17日(火)午前コース/午後コース12月19日(木)~12月21日(土)午前コース/午後コース※3日間参加する必要があります。■開催場所:オンライン■エントリー締切10月15日(火)午前9:00インターンへのエントリーはこちら三菱UFJ銀行志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら三菱UFJ銀行の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら大和証券ホールセールコース(応用編)5days■開催日程①2024年12月2日(月)〜12月6日(金)対象部門:グローバル・インベストメント・バンキング部門/投資部門②2024年12月9日(月)〜12月13日(金)対象部門:グローバル・マーケッツ部門の一部コース/IT部門③2024年12月16日(月)〜12月20日(金)対象部門:グローバル・マーケッツ部門の一部コース/リスクマネジメント部門■応募締切:2024年10月15日(火)10:00インターンへのエントリーはこちら大和証券志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら大和証券の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら東京地下鉄(東京メトロ)秋の総合職技術系・デジタル系複数daysインターンシップ【車両・電気】【土木】【建築】【デジタル】■開催日程【車両】11/13(水)~11/15(金)3日間【電気①】11/25(月)~11/29(金)5日間【電気②】12/9(月)~12/13(金)5日間【土木】11/27(水)~12/4(水)6日間※土休日除く【建築】12/3(火)~12/10(火)6日間※土休日除く【デジタル】12/4(水)~12/6(金)3日間■応募締切:10/15(火)正午12:00インターンへのエントリーはこちら東京地下鉄(東京メトロ)志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら東京地下鉄(東京メトロ)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら富国生命保険(フコク生命)営業所長体感ワーク/1day・オンライン■日程10月16日(水)13:00~17:00■開催方法WEB(オンライン)■予約・キャンセル締切土日祝日を除く、開催1日前の12:00までインターンへのエントリーはこちら富国生命保険(フコク生命)志望者向の企業別LINEオープンチャットはこちら富国生命保険(フコク生命)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら日揮ホールディングスBuildofPlant大いなるEPC~LNG編~(文理)■横浜開催◇日程:10/16(水)13:30~17:30◇会場:日揮ホールディングス株式会社横浜本社■募集締切10月15日(火)インターンへのエントリーはこちら日揮ホールディングスの企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちらJFE商事2Daysインターンシップ【ValueChainMeeting2026】■開催日程・11月27日〜28日(対面:大阪)・12月11日〜12日(オンライン)・12月23日〜24日(対面:東京)■実施形式対面・オンライン■募集締切10月15日(火)23時59分インターンへのエントリーはこちらJFE商事志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちらJFE商事の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら第一生命保険【基幹職】冬期インターンシップ(オープン・アクチュアリー・クオンツ&データサイエンティスト)■各コースの開催日程(※全コース対面実施)【オープンコース(3days)】1月15日(水)~1月17日(金)【オープンコース(5days)】12月9日(月)~12月13日(金)12月16日(月)~12月20日(金)【アクチュアリーコース(5days)】1月20日(月)~1月24日(金)【クオンツ&データサイエンティストコース(5days)】12月2日(月)~12月6日(金)■開催場所:東京都千代田区有楽町1-13-1■応募締切:10月15日(火)23:59迄インターンへのエントリーはこちら第一生命保険志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら第一生命保険の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら日立製作所社会イノベーションワークショップ(4次募集)■日程11/4(月)、11/9(土)全日程、9:30〜13:30での実施となります。■応募締切10月15日(火)23:59インターンへのエントリーはこちら日立製作所志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら日立製作所の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちらTBSテレビ(TBS)【26卒】一般職採用<ドラマ・バラエティ・ジャーナリスト・スポーツ・営業・ビジネス>■エントリー締め切りWEBテスト受検、エントリーシートと課題動画の提出期限:2024年10月15日(火)12時まで本選考へのエントリーはこちらTBSテレビ(TBS)志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちらTBSテレビ(TBS)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちらM&A総合研究所【東証プライム上場】M&A×DXで社会課題を解決するリーディングカンパニー■日程・10/16(水)14:00~15:30■応募締切10/15(火)23:59本選考へのエントリーはこちら【東証プライム上場】M&A×DXで社会課題を解決するリーディングカンパニー■日程10/24(木)14:00~15:30■応募締切10/15(火)23:59本選考へのエントリーはこちらM&A総合研究所の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら東急秋インターンシップ【建築系限定】建築・開発コース(2days・対面)■実施日程(対面・2DAYS開催)12/19(木)~12/20(金)■応募締切エントリーシート・適性検査の受検【10/16(水)正午12:00】本選考・インターンへのエントリーはこちら秋インターンシップ【電気・機械・情報系限定】鉄道技術コース(1day・対面)■実施日程(対面・1DAY開催)12/6(金)■エントリー締切10/16(水)正午12:00迄※エントリーシート提出、WEBテスト受検の2点をもってエントリ―完了となります。本選考・インターンへのエントリーはこちら東急志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら東急の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら博報堂・博報堂DYメディアパートナーズインターンシップインターンシップ【ビジネスデザイン篇】■実施日程<DAY1>全体プログラム2024年12月3日(火)09:30~19:00(予定)<DAY2>講義・個人ワーク2024年12月4日(水)09:30~19:00(予定)<DAY3>グループワーク2024年12月5日(木)09:30~19:00(予定)<DAY4>最終課題発表・グループワーク2024年12月9日(月)09:30~19:00(予定)各チームごとにグループワーク2024年12月10日(火)~12日(木)<DAY5>発表・フィードバック2024年12月13日(金)09:30~19:00(予定)■実施場所<DAY1〜DAY4>オンライン(予定)<DAY5>本社赤坂Bizタワーでの対面開催(予定)■選考日程<本エントリー締切>2024年10月17日(木)正午12:00※「エントリーシート提出」と「課題提出」は締め切りが、2024年10月16日(水)正午12時となっていますので、十分ご注意ください。インターンへのエントリーはこちら博報堂志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら博報堂・博報堂DYメディアパートナーズの企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら東日本電信電話(NTT東日本)WinterInternship2024セールス&マーケティングコース■開催日程(予定)オンライン2日間の開催となります。●セールスエンジニアコース・2024年11月11日(月)~11月12日(火)・2024年11月14日(木)~11月15日(金)・2024年11月21日(木)~11月22日(金)・2024年11月25日(月)~11月26日(火)・2024年12月5日(木)~12月6日(金)●デジタルセールスコース・2024年11月18日(月)~11月19日(火)・2024年11月28日(木)~11月29日(金)・2024年12月2日(月)~12月3日(火)※コースの併願は可能ですが、参加するのはいずれか1日程のみとなります■開催場所オンライン(Zoom等)■エントリー受付締切2024年10月16日(水)正午※上記日程までにエントリーシートの提出・顔写真登録・日程選択・WEB適性検査受検を実施します。インターンへのエントリーはこちら東日本電信電話(NTT東日本)志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら東日本電信電話(NTT東日本)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら朝日新聞社データジャーナリズムコース1day■日時11月10日(日)13:00-17:30■場所朝日新聞東京本社:東京都中央区築地5-3-2■応募締切10月16日(水)正午までにエントリーシートを提出してください。インターンへのエントリーはこちら朝日新聞社志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら朝日新聞社の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら大陽日酸経営ゲーム『EGIC』■開催日程:10月23日(水)9:00〜18:00■開催形式:オンライン(ZOOM)■応募締切:開催日の1週間前あたりインターンへのエントリーはこちら大陽日酸の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちらネスレ日本ネスレパスコース■対象職種:全職種■エントリー締切2024年10月16日(水)10:00本選考へのエントリーはこちらネスレ日本志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちらネスレ日本の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちらUBSグループ2026年度新卒採用応募■新卒正社員募集部門○グローバルマーケッツ(GlobalMarkets)○グローバルバンキング(GlobalBanking)○ウェルスマネジメントCOOオペレーティングヘッド(WealthManagementCOO)○ウェルスマネジメント営業職(GlobalWealthManagement)■エントリー締切2024年10月16日15:00※エントリー完了までにSTEP1~4まであります。各STEP完了までに時間を要することもありますので、早目に対応してください。本選考へのエントリーはこちらUBSグループの企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちらSpeee26卒ビジネス職説明選考会■「説明選考会(オンライン)」開催日程2024年10月17日(木)17:00〜■エントリー締切2024年10月16日(水)本選考へのエントリーはこちらSpeee志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちらSpeeeの企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら森永製菓「研究開発系総合職」体感オープンカンパニー■オープンカンパニー開催時期:2024年12月中下旬実施予定■場所:研究所(対面)■エントリー受付:10月17日(木)正午インターンへのエントリーはこちら森永製菓志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら森永製菓の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら日本政策投資銀行(DBJ)DBJ業務職WORKSHOPー理念・キャリア編ー2〜3次締切■開催日程(予定)2024年11月6日(水)対面実施・午後(半日)2024年11月7日(木)対面実施・午後(半日)2024年11月11日(月)オンライン実施・午後(半日)■エントリー締切日時3次締切:2024年10月17日(木)正午インターンへのエントリーはこちら日本政策投資銀行(DBJ)志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら日本政策投資銀行(DBJ)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら伊藤忠商事5DaysInternship■開催日時第1回:12/12(木),12/13(金),12/14(土),12/16(月),12/17(火)第2回:1/9(木),1/10(金),1/11(土),1/14(火),1/15(水)第3回:2/13(木),2/14(金),2/15(土),2/17(月),2/18(火)※各日程、終日開催※対面形式での開催を予定■開催場所伊藤忠商事株式会社東京本社(東京都港区北青山2-5-1)■エントリー受付期間10月17日(木)正午インターンへのエントリーはこちら伊藤忠商事志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら伊藤忠商事の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら本田技研工業(ホンダ、Honda)【事務系】5daysインターンシップ■日程2024年12/16(月)〜20(金)■開催形式:対面※実施場所:Hondaの本社・事業所(東京、埼玉、栃木などコースによる)、Hondaのグループ会社(東京)予定■応募期間2024年10/17(木)・ES〆切:10/17(木)13:00インターンへのエントリーはこちら本田技研工業(ホンダ、Honda)志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら本田技研工業(ホンダ、Honda)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら日本銀行【総合職】インターンシップ(5日間)※2次締切■開催日程(5日間)【金融政策関連コース】2025年2月10日(月)、12日(水)、13日(木)、14日(金)、28日(金)【中央銀行制度コース】2025年2月17日(月)、19日(水)、20日(木)、21日(金)、28日(金)※キックオフイベントが2024年11月下旬に行われる予定です。■提出締切:2024年10月17日(木)23時59分インターンへのエントリーはこちら日本銀行志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら日本銀行の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら野村アセットマネジメントインターンシップ【ビジネスデザイン篇】■募集コース・マクロ経済調査・債券運用コース/期間12/2(月)~12/6(金)5日間・企業調査・株式運用コース/期間12/9(月)~12/13(金)5日間・クオンツコース/期間12/10(火)~12/18(水)7日間※複数コースの併願は「不可」です。※複数コースの応募が判明した場合は、選考の対象外となります。※インターンシップ全日程に参加できることが前提です。1日のみの参加などはできません。■受付期間<エントリーシート提出期間>10月18日(金)17時まで厳守インターンへのエントリーはこちら野村アセットマネジメント志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら野村アセットマネジメントの企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら石油資源開発(JAPEX)インターンシップ【ビジネスデザイン篇】■内容およびスケジュール1日目2024年11月26日(火)JAPEX本社(講義および演習)2日目2024年11月27日(水)JGI本社および嵐山研究センター(講義および見学)3日目2024年11月28日(木)JAPEX本社(講義および演習)4日目2024年11月29日(金)JAPEX技術研究所(見学)■応募締切:2024年10月18日(金)インターンへのエントリーはこちら石油資源開発(JAPEX)志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら石油資源開発(JAPEX)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちらENEOS(旧JXTGエネルギー)インターンシップ【ビジネスデザイン篇】■日程2日間にわたっての開催となります。<A日程>Day1:2024年11月12日(火)Day2:20204年11月26日(火)<B日程>Day1:2024年11月13日(水)Day2:2024年11月27日(水)※両日程の内容は同じですので、どちらか一方に参加します。※エントリー時に希望の参加回を回答します。※Day1およびDay2どちらの日程も参加できる方のみご応募ください。■開催形式Day1:オンラインDay2:対面(ENEOS本社ビル:東京都大手町)■応募期間2024年10月18日(金)23:59までインターンへのエントリーはこちらENEOS(旧JXTGエネルギー)志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちらENEOS(旧JXTGエネルギー)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら最後にインターンや選考にはエントリーシート(ES)が必須の企業もあります。人気の企業は倍率も当然高くなります。志望動機やガクチカ、自己PRなど、書類選考突破に向けてしっかり準備をしましょう。本記事を参考に各社のエントリー締切日を管理し、「効率的なエントリー・就活スケジュール設計」に役立てていただければと思います。→unistyleオリジナルの「インターンエントリー企業管理シート」と「本選考エントリー管理シート」になります。スプレッドシートをダウンロードするだけで使用できますので、ぜひご活用ください。また、unistyleでは26卒就活生向けにLINEオープンチャットグループを運営しています。匿名で様々な就活生と情報交換をすることができるという便利な機能になりますので、"最新の選考状況や選考結果連絡の有無等をリアルタイムで確認したい"という方は、ぜひご活用ください。→unistyleでは26卒就活生向けに就活用グループを運営しており、今後もグループを拡充させていく予定です。上記記事に各グループの参加用URLを掲載していますので、興味のある方は記事からご参加ください。さらにunistyleでは、今後も26卒就活生向けに「インターンシップ・本選考のエントリー締切情報」を公開していく予定です。まだ会員登録を済ませていないという方は、以下から早めに会員登録をしていただき、本サイトを有効的に役立ててもらえればと思います。

-

10月2週目(10/6~10/11)にエントリーの締切を迎えるインターン・本選考まとめ

628 views

就活が本格化するこの時期は、インターンシップの開催だけではなく、早期選考が始まる企業も増えてきます。興味がある業界や志望する企業の情報を見落とした!なんてことがないように、選考情報のチェックやスケジュールの管理は万全に行いましょう。関連記事【26卒向け】9月5週,10月1週目(9/29~10/4)にエントリーの締切を迎えるインターン・本選考まとめ注意点情報の精度には最大限注意していますが、本記事の掲載情報には誤りがある可能性があります。本記事の掲載情報だけでなく、必ず"各社から発表されている一次情報"を確認していただくようお願い致します。10月2週目(10/6~10/11)にインターン・本選考のエントリー締切を迎える企業※締切日順に掲載10月6日東海旅客鉄道(JR東海)コナミグループ(KONAMI)野村證券三菱UFJ信託銀行三菱総合研究所(MRI)ニフティ(@nifty)川崎重工業10月7日セガグループ西日本旅客鉄道(JR西日本)10月8日商工組合中央金庫(商工中金)10月9日電通大東建託三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友アセットマネジメント)10月10日大東建託日清食品10月11日キリンホールディングス(KIRIN)みずほフィナンシャルグループ(みずほ銀行・みずほ信託銀行)三井住友カード(SMCC)日本政策投資銀行(DBJ)西日本電信電話(NTT西日本)【エントリーはこちらから】10月2週目(10/6~10/11)の締切企業一覧本記事を読む前に以降の会員限定コンテンツでは、各社のエントリー締切日に加え、"本記事からのマイページ登録・各社の企業研究ページへの遷移"が可能となっています。まだ会員登録をされていない方は会員登録をしていただき、本記事をより効果的に活用して下さい。東海旅客鉄道(JR東海)【施設系統】2DaysWorkshop~総合職編~(10月開催)■実施日程2024年10月19日(土)~20日(日)@品川※8月・9月開催の「施設系統2DaysWorkshop~総合職編~」にも応募した場合は、いずれか一日程での案内となります。※プロフェッショナル職向けのイベントは10月以降に開催予定です。■実施場所東海道新幹線「品川駅」近くのJR東海エリア内にて業務を体験します。■応募締切2024年10月6日(日)※参加に伴う詳細については、応募締切後にメールにて連絡があります。本選考・インターンへのエントリーはこちら東海旅客鉄道(JR東海)志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら東海旅客鉄道(JR東海)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちらコナミグループ(KONAMI)サウンドスタジオツアー■大阪ツアー日時:2024年11月13日(水)午前または午後(最大6名)場所:コナミ大阪スタジオ/サウンドスタジオ住所:大阪府大阪市北区梅田1丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス■東京ツアー日時:2024年11月15日(金)午前または午後(最大12名)場所:コナミクリエイティブセンター銀座/サウンドスタジオ住所:東京都中央区銀座一丁目11番1号■応募フロー①参加希望回答※マイページTOPよりご確認ください。↓②選考シート入力(未提出の方)※インターンシップ選考シート(サウンドクリエイター職)にて各種項目を埋める→提出確定↓③作品提出(未提出の方)(※10月6日(日)23:59締切)※①終了後にTOPページに戻ると作品提出案内が表示されます。※締め切りに間に合えば、提出の速い遅いは選出・非選出へ影響しません。※概要:楽曲作品または効果音作品の提出↓④選抜合否通知開始(※10月21日前後)※本応募は2026卒新卒採用選考には影響しません。※選抜された方は、原則大阪・銀座になるかはコナミ側で指定されます。※ただ、遠方から参加する場合(新幹線・特急・飛行機を利用する場合)、交通費補助(後日振込精算)があります。インターンへのエントリーはこちら26卒プランナー職向け『企画書作成ワークショップ』(1day)■開催日時2024年10月31日(木)13:00~18:00予定■開催方法オンライン(Teams)■応募締切日時2024年10月6日(日)23:59■選抜方法参加に際し、先着、抽選、選考は予定されていませんが、応募者が多数の場合は締切後に〈選抜〉が行われます。※選抜の合否結果は2026年度新卒採用選考には影響しません。インターンへのエントリーはこちらコナミグループ(KONAMI)志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちらコナミグループ(KONAMI)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら野村證券【リスク・マネジメント】1dayワークショップ■開催日程・場所第1回:2024年10月18日(金)[1日間]オンライン第2回:2024年11月1日(金)[1日間]オンライン9:00~17:00※第1回と第2回は同じ内容のワークショップとなりますので、いずれかの日程に参加してください■応募締切2024年10月6日(日)23:59※エントリーシート提出と適性検査A/Bを上記期限までに完了してください。※適性検査A・Bは、エントリーシートを提出した方のみ、受検画面が表示されます。また、別のコースで既に受験した方は、エントリーシートのみ提出でエントリー完了となります。本選考・インターンへのエントリーはこちら野村證券志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら野村證券の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら三菱UFJ信託銀行【選考直結型】5daysファンドマネジメント・プレミアムインターンシップ※12月開催■開催方法:対面三菱UFJ信託銀行汐留オフィス東京都港区東新橋1-9-1東京汐留ビルディング■開催日程①②共に2024年12月9日(月)~12月13日(金)■応募締切:2024年10月6日(日)23:59■その他・このコースへの参加に対する報酬は支給されません。・対面開催に遠方からの参加者には交通費の支給および、宿泊先の提供があります(三菱UFJ信託銀行規定による)。・応募者多数の場合は、エントリーシート、履修履歴、適性検査およびWEB面接にて選考が行われる予定です。・採用選考活動開始時期以降に限り、インターンシップを通じて取得した情報が採用選考に活用されます。・開催期間、開催方法、プログラムの内容などは予告なく変更となる場合があります。本選考・インターンへのエントリーはこちら三菱UFJ信託銀行志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら三菱UFJ信託銀行の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら三菱総合研究所(MRI)ウィンターインターンシップ■募集人数・受入期間【グループワーク型】・未来社会提言(経済・社会・技術)コース10名程度5日間<2024年12月2日(月)〜12月6日(金)>・経営コンサルティングコース15名程度5日間<2024年12月9日(月)〜12月13日(金)>・DXコンサルティングコース25名程度5日間<2024年12月9日(月)〜12月13日(金)>【コンペティション型】・AI分析コンペティションコース5名程度5日間<2024年12月9日(月)〜12月13日(金)【体験・実践(OJT)型】・エマージングテクノロジーコース(宇宙、海洋、安全保障)・先進ICT&サイバーセキュリティコース(先端ICT技術利活用、重要インフラ・セキュリティ、データ流通)・次世代モビリティコース・デジタル社会構想・実現コース(ICTインフラ・コンテンツ・データ戦略)・社会インフラコース(都市、インフラ、レジリエンス)・政策イノベーションコース(科学技術の社会実装、研究開発マネジメント、科学的な政策立案)・ヘルスケアコース(健康・医療、介護・福祉)・エネルギー・サステナビリティ事業コース・人材・キャリア事業コース・地域・コミュニティ事業コース各コース5〜10名程度2024年11月25日(月)~12月20日(金)までの期間のうち5〜10日間■受入場所東京開催:永田町本社〒100-8141東京都千代田区永田町2-10-3■応募〆切10月6日(日)23:59上記日時までに、マイページからエントリーシート(ウインターインターン)を提出してください。なお、提出後の修正はできません。本選考・インターンへのエントリーはこちら三菱総合研究所(MRI)志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら三菱総合研究所(MRI)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちらニフティ(@nifty)秋冬インターンシップ「バックエンド1day」「開発プロジェクト管理1day」■コース内容/開催日程◎Webサービスの運営体験1dayコース(バックエンド1day)~バックエンドからセキュリティ対応まで~(エンジニア職向け)ある”トラブル”のあったWebサービスの再発防止策をグループワークで考えます。トラブルの原因究明や再発防止策を謎解きのように行うのかがポイントです。サーバーやシステム構成、ネットワークに苦手意識のある方でも、安心して参加できます。【開催日程/形式】・2024年11月22日(金)10:00~19:00/対面実施・2024年12月12日(木)12:00~19:00/オンライン(Zoom)◎【文理不問】未経験から学べる開発プロジェクト管理1dayコース~最先端のチームビルディングをアプリ開発プロジェクトで実践!~(エンジニア職向け)スマートフォンアプリ「マイニフティ」の開発チームでは最先端の開発手法「スクラム開発」で開発が進められています。目標に向かって同僚と業務に取り組む中で発生する”あるある”なケーススタディをもとに、チームをより良くするチームビルディングを実践します。スクラムに興味のある方はもちろん、将来的にプロジェクト管理やマネジメントに携わってみたい方へ推奨されているコースです。技術的な内容は少なめなので、エンジニアに興味のある初心者の方でも安心して参加できます。【実施日程】・2024年11月11日(月)9:00~18:30・2024年12月06日(金)9:00~18:30【実施形式】対面実施(新宿本社)■申込締切日時:10月6日(日)23:59※注意事項※・オンライン実施へ参加する場合はPC・マイク付きイヤホン・ウェブカメラ(PC付属品でもOK)と、ビデオ通話が可能なネットワーク環境の準備が必要です。・複数のコースの併願は可能ですが、当日参加できるコースは1人につき1コースのみです。・インターンシップの内容は変更される可能性があります。★インターンシップ参加者には、2026年卒新卒採用の選考案内が予定されています★本選考・インターンへのエントリーはこちらニフティ(@nifty)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら川崎重工業【事務系】2daysインターンシップ■■実施形式オンライン(WEB会議システム「Zoom」を利用予定)■実施日時時期:8月上旬以降随時※詳細な日時は選考合格者に案内があります。所要時間:半日程度■応募方法【Step1】エントリーシート(ES)の提出マイページメニュー「【事務系】インターンシップES」より、ESを提出してください。<提出期限>10月6日(日)23:59【Step2】適性検査(テストセンター)の受検【Step1】に合格した方にのみ、適性検査(テストセンター)の受検案内が送付されます。Step1、Step2の完了をもって、インターンシップへの応募が完了します。■備考・ES選考、適性検査選考ともに「合格」となった場合、複数あるインターンシップ開催回のうち、空席がある回に、自由に予約できるようになります。・ES選考、適性検査選考のいずれかで「不合格」となった場合、再応募はできません。本選考・インターンへのエントリーはこちら川崎重工業志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら川崎重工業の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちらセガグループ【デザイナー1day】~デザイナーが見ている視点をを学ぼう■開催方法:オンライン(Zoom)、対面(セガ東京本社)■開催日時第1回:2024年10月11日(金)13:00~17:00/オンライン第2回:2024年10月28日(月)13:00~18:00/対面※終了時間は前後する可能性がございます。※開催日程が追加される可能性があります。■応募締め切り日時第1回:9月23日(月)10:00AM終了第2回:10月7日(月)10:00AM本選考・インターンへのエントリーはこちらセガグループ志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちらセガグループの企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら西日本旅客鉄道(JR西日本)【施設土木系統】1DAY仕事体験■1DAY【大学院生・大学生】【日時・場所】第1回:2024年11月16日(土)10:00~17:00*対面(博多会場)第2回:2024年11月17日(日)10:00~17:00*WEB第3回:2024年11月24日(日)10:00~17:00*対面(大阪会場)第4回:2024年11月30日(土)10:00~17:00*対面(広島会場)第5回:2024年11月30日(土)10:00~17:00*対面(東京会場)【対象】・2025年4月~2026年3月に大学(院)を卒業(修了)の方【注意事項】・情勢により、プログラム内容の変更・中止となる場合があります(中止の場合は事前に連絡)・応募者多数の場合は、抽選にて参加者を決定します。・遠方からの参加者には、JR西日本の規定に則り、交通費が負担されます。■1DAY【高専生】【日時・場所】第1回:2024年12月7日(土)10:00~17:00*対面(博多会場)第2回:2024年12月8日(日)10:00~17:00*対面(大阪会場)第3回:2024年12月14日(土)10:00~17:00*対面(広島会場)第4回:2024年12月15日(日)10:00~17:00*WEB【対象】・2025年4月~2026年3月に高等専門学校を卒業(修了)の方【注意事項】・情勢により、プログラム内容の変更・中止となる場合があります(中止の場合は事前に連絡)・応募者多数の場合については、抽選にて参加者を決定します。・遠方からの参加者には、JR西日本の規定に則り、交通費が負担されます。■応募締切2024年10月7日(月)締切間際には、多数の応募が予想されますので、お早めにご応募ください。本選考・インターンへのエントリーはこちら西日本旅客鉄道(JR西日本)志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら西日本旅客鉄道(JR西日本)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら商工組合中央金庫(商工中金)【秋・冬】1Day仕事体験※冬開催の2Days案内■開催日時9月26日(木)13:00~16:00予定10月10日(木)13:00~16:00予定10月16日(水)13:00~16:00予定■開催方法:オンライン(Zoom予定)■応募期限:各開催日程の2営業日前9:00まで本選考・インターンへのエントリーはこちら商工組合中央金庫(商工中金)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら電通メディアビジネス塾■実施期間Day111月6日(水)9:30~17:30Day211月21日(木)9:30~17:30※全日程(2日間・両日対面実施)に参加できることが条件となります。※開始/終了時間は前後する可能性があります。■実施場所電通東京オフィス(汐留)※社会情勢を鑑みて、オンラインでの実施等変更の場合があります。※首都圏以外にある国内大学・大学院に在学中の方には、電通規定に則り、一部交通費が支給される予定です。■エントリー課題締切10月9日(水)12:00(正午)本選考・インターンへのエントリーはこちら電通志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら電通の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら大東建託1Day仕事体験(不動産総合)■■開催日程【WEB(Zoom)】2024年09月18日(水)10:00~16:302024年09月24日(火)10:00~16:302024年10月04日(金)10:00~16:302024年10月10日(木)10:00~16:30■エントリー締切10月9日(水)本選考・インターンへのエントリーはこちらHalfDay仕事体験(施工管理)■■開催日程WEB(Zoom)※PC限定2024年09月13日(金)14:00~16:302024年09月18日(水)10:00~12:302024年09月26日(木)14:00~16:302024年10月10日(木)10:00~12:30■エントリー締切10月9日(水)本選考・インターンへのエントリーはこちら【対面開催】1Day仕事体験(不動産総合)■開催日程【名古屋会場】AP名古屋2024年09月25日(水)10:00~16:30【東京】ROOFLAG(ルーフラッグ)賃貸住宅未来展示場2024年10月11日(金)10:00~17:00本選考・インターンへのエントリーはこちら大東建託志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら大東建託の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友アセットマネジメント)5Days運用インターンシップ■日程①12月2日(月)~12月6日(金)、②12月9日(月)~12月13日(金)、③12月16日(月)~20日(金)※いずれかの日程に参加します。全日程同じ内容となります。■会場:三井住友DSアセットマネジメント株式会社本社(予定)■ES提出締切:10月9日(水)23:59本選考・インターンへのエントリーはこちら三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友アセットマネジメント)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら日清食品マーケティング仕事体験≪NissinWorkshop"WorkasaCreator!"マーケティング編≫■開催方法:対面(日清食品ホールディングス株式会社東京本社/東京都新宿区)■開催日程:2024年12月中旬~下旬の5日間■応募方法:マイページから応募をしてください。〈手順〉①エントリーシート、1分動画の提出②①完了後に案内のあるWEBテストの受験※以前WEBテストを受検した方は、再度受検の必要はありません。※①②が完了すると応募が完了します。※応募者多数の場合は、書類選考・面接が実施されます。■応募締切①10月10日(木)23:59②10月11日(金)16:00本選考・インターンへのエントリーはこちら日清食品志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら日清食品の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちらキリンホールディングス(KIRIN)【デジタルICTコース(5days)】KIRININTERNSHIP2026※選考直結型インターン■開催日程:【Day1】11月23日(土)※オンライン【Day2-5】12月1日(日)~4日(水)※5日間フル参加が必須条件となります。※Day2-5は中野本社での対面開催を予定しています。■エントリー締切10/1110:00本選考・インターンへのエントリーはこちら【財務コース(3days)】KIRINWORKSHOP2026■開催日程:DAY1:2024年12月18日(水)DAY2:2024年12月19日(木)DAY3:2024年12月20日(金)※3日間フル参加が必須条件となります。※中野本社での対面開催を予定しています。■参加方法(選考STEP)2024年10月11日(金)10:00まで①エントリーシート提出②Web適性検査受検▼10月下旬:エントリー合否結果連絡▼11月中旬:選考面接(オンライン)▼11月下旬:選考面接合否結果連絡▼12月18日(水)~20日(金)WORKSHOP開催本選考・インターンへのエントリーはこちら【人事コース(5days)】KIRININTERNSHIP2026※選考直結型インターン■開催日程:・DAY1:2024年11月29日(金)※オンライン・DAY2-5:2024年12月11日(水)-14(土)※5日間フル参加が必須条件となります。※※12/11~14は中野本社での対面開催を予定しています。■参加方法(選考STEP)2024年10月11日(金)12:00まで①エントリーシート提出②Web適性検査受検※合否は10月中旬通知。▼2024年10月中旬~10月下旬:選考面接①(AI面接)※合否は10月下旬通知。▼2024年11月中旬:選考面接②(社員によるオンライン面接)※合否は11月下旬通知。▼DAY1:11月29日(金)※オンラインDAY1-5:12月11日(水)-14日(土)※対面@中野本社インターンシップ開催本選考・インターンへのエントリーはこちら="border:double5px#4ec4d3;padding:0.5em1em;">キリンホールディングス(KIRIN)志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちらキリンホールディングス(KIRIN)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちらみずほフィナンシャルグループ(みずほ銀行・みずほ信託銀行)StoryofBanker■開催日程1DayWorkshop2024年12月12日木曜日、12月17日火曜日、12月20日金曜日、12月23日月曜日■開催方法zoomを利用して実施します。カメラ・マイク機能の付いたPCまたはタブレット・スマートフォンが必要です。■エントリー期限2024年10月11日金曜日12時00分本選考・インターンへのエントリーはこちらExperience年金アクチュアリー(1day:対面開催)■開催日程1DayWorksho大阪:2024年12月16日月曜日東京:2024年12月20日金曜日■エントリー期限2024年10月11日金曜日12時00分本選考・インターンへのエントリーはこちらExperience個人営業(1DayWorkshop)■開催方法:オンライン、対面(東京、大阪)■開催日程【東京】2024年11月22日(月)、11月25日(月)、11月30日(土)、12月2日(月)、12月12日(木)、12月13日(月)【大阪】2024年12月19日(木)、12月20日(月)【WEB】2024年12月5日(木)、12月6日(月)、12月9日(月)、12月10日(火)■エントリー期限2024年10月11日金曜日12時00分本選考・インターンへのエントリーはこちらみずほフィナンシャルグループ(みずほ銀行・みずほ信託銀行)志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちらみずほフィナンシャルグループ(みずほ銀行・みずほ信託銀行)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら三井住友カード(SMCC)SMCCBUSINESSACADEMY-データ分析コース-■開催日時第2ターム:2024年11月5日(火)~11月7日(木)10:00~17:30※3日目のみ12:00~17:30、11月8日(金)に1on1実施あり※3日目のみ対面で開催されます。※参加は1回のみとなります。■会場<1日目、2日目>Zoomを用いたWEB開催※接続方法や参加に必要なミーティングID・パスワードは、前日12:00に別途メールで送付されます。<3日目>・三井住友カード東京本社(東京都江東区豊洲二丁目2番31号SMBC豊洲ビル)■申込み締切2024年10月11日(金)12:00(正午)※締切間際は混雑が予想されます。早めに提出してください。本選考・インターンへのエントリーはこちら三井住友カード(SMCC)志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら三井住友カード(SMCC)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら日本政策投資銀行(DBJ)DBJ業務職WORKSHOPー支店業務編ー■開催内容DBJ支店の業務課・企調課で行う実際の案件を用いたグループワークや、支店業務職職員のパネルディスカッションを通じて、DBJの理念や支店業務職の具体的な業務内容、地域への想い等について理解を深められるオンライン形式の1dayワークショップです。【当日コンテンツ(予定)】●企業説明●業務課体感ワーク●企調課理解ワーク●現場職員パネルディスカッション●Q&A【実施形式】オンライン(Zoom)■開催日程:2024年11月12日(火)13:00~17:30(予定)■締切日時2024年10月1日(火)23:59(日本時間)問い合わせ受付:9月26日(木)正午(日本時間)まで※10月1日(火)までにマイページ上でエントリーシートのご登録及び必要書類の提出を完了していることが選考の条件になります。STEP2の登録を完了した方でもSTEP2:必要書類の登録がされていない場合、選考の対象にはなりません。■選考(1)選考方法書類選考及び書類選考合格者を対象に面接選考を行います。(2)選考結果の発表方法各選考結果は、マイページ上で通知されます。メールや電話による通知及びJICAWebサイト、PARTNERサイトでの発表は実施いされません。(3)選考日程(予定)書類選考結果発表:2024年10月23日(水)面接選考の日程調整と面接実施:2024年10月23日(水)~11月8日(金)※上記期間内の受入れポスト担当者が指定する日最終合格者(面接選考)結果発表2024年11月18日(月)(4)面接選考オンライン(MicrosoftTeamsなど)、対面、電話等で面接を実施します。詳細については、面接選考対象者に対し、個別にEメール又は電話で連絡があります。(5)有資格登録1.合格水準には達しているものの、募集枠を超えての受入れが難しいと判断された応募者については「有資格者」として登録し、面接を行ったポストにおいて合格者が辞退した場合の繰上げ合格の対象となります。2.このほか、応募情報の開示(氏名、住所、連絡先、所属先名を除く)に同意頂ける場合は、別途JICA各部署に有資格者の情報を開示し、新たなポストの提案をしたうえで、有資格者に対して応募が打診される合があります。ただし、新たなポストでのインターンシップ実施を約束するものではありません。登録の期限は2025年3月末までです。同意される方は、エントリーシート中の設問(■アンケート)にて、「有資格登録に同意します」にチェックを入れてください。(6)注意事項1.選考スケジュールは、応募状況等により変更される場合があります。2.面接に要する旅費、宿泊費は、全て自己負担となります。■事前オリエンテーション面接選考に合格したインターンは、事前オリエンテーションに出席してください。(1)開催日2024年11月25日(月)午後※現時点での予定であり、変更の可能性があります。※開催時刻の詳細は合格後連絡があります。(2)実施方法国内:オンライン、在外:ハイブリッド(対面&オンライン)インターンへのエントリーはこちら日本政策投資銀行(DBJ)志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら日本政策投資銀行(DBJ)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら西日本電信電話(NTT西日本)インターンシップ説明会「What'sNTTWEST」■開催日程2024年10月15日(火)14:00~16:00/17:00~19:002024年10月16日(水)14:00~16:00/17:00~19:00■開催方法:Zoom■予約締切:イベント開催日2営業日前までインターンへのエントリーはこちら西日本電信電話(NTT西日本)志望者向けの企業別LINEオープンチャットはこちら西日本電信電話(NTT西日本)の企業研究ページ(選考通過者ES・本選考レポート・選考対策記事)はこちら最後にインターンや選考にはエントリーシート(ES)が必須の企業もあります。人気の企業は倍率も当然高くなります。志望動機やガクチカ、自己PRなど、書類選考突破に向けてしっかり準備をしましょう。本記事を参考に各社のエントリー締切日を管理し、「効率的なエントリー・就活スケジュール設計」に役立てていただければと思います。→unistyleオリジナルの「インターンエントリー企業管理シート」と「本選考エントリー管理シート」になります。スプレッドシートをダウンロードするだけで使用できますので、ぜひご活用ください。また、unistyleでは26卒就活生向けにLINEオープンチャットグループを運営しています。匿名で様々な就活生と情報交換をすることができるという便利な機能になりますので、"最新の選考状況や選考結果連絡の有無等をリアルタイムで確認したい"という方は、ぜひご活用ください。→unistyleでは26卒就活生向けに就活用グループを運営しており、今後もグループを拡充させていく予定です。上記記事に各グループの参加用URLを掲載していますので、興味のある方は記事からご参加ください。さらにunistyleでは、今後も26卒就活生向けに「インターンシップ・本選考のエントリー締切情報」を公開していく予定です。まだ会員登録を済ませていないという方は、以下から早めに会員登録をしていただき、本サイトを有効的に役立ててもらえればと思います。

-

BCGの使い回しは安全?総合商社のテストセンター通過基準

61,094 views

総合商社は就活生から根強い人気を誇る業界ですが、『』にもある通り、筆記試験であるテストセンターを通過し面接までたどり着ければ、意外に高い確率で内定獲得を狙うことができます。逆に言うと多くの学生がテストセンターの段階で落ちてしまい、悔しい思いをしているということになるので、テストセンターの段階でも油断はできません。それでは、商社のテストセンターに安心して通過できる出来とは具体的にどれほどなのでしょうか。今回はそのことについて、テストセンター通過例を用いながら考察していきたいと思います。▼目次クリックで展開本記事の構成各商社のテストセンター選考についてどの企業のテストセンターを通過していれば、商社のテストセンター選考に使いまわして良いのか?商社志望の人はもちろん、そうでない人もテストセンターは早い段階に使いまわせる状態にしておいたほうが絶対に良い各商社のテストセンター選考について17卒の商社の筆記試験では、三井物産、伊藤忠丸紅鉄鋼以外はよく使われているSPI3のタイプのテストセンターが課されました。それ以前までは三菱商事はテストセンターではなく独自の筆記試験を課していましたが、17卒新卒採用から筆記試験でSPI3のテストセンターが採用されました。三井物産はSPI3ではなくGAB形式のテストセンター、伊藤忠丸紅鉄鋼は会社に行き独自の筆記試験を受ける形でした。GAB形式はよくwebテストで課される玉手箱と同じ出題形式なので、三井物産のテストセンターはwebテストをテストセンター会場に出向いて解くイメージだと捉えて頂ければ大丈夫です。SPI3のテストセンターでは、丸紅以外は性格・能力・構造把握・英語の4種の試験を受験しなければなりませんが、丸紅だけは構造把握は必要ありません。どの企業のテストセンターを通過していれば、商社のテストセンター選考に使いまわして良いのか?BCGのテストセンターの通過実例テストセンターは、一度受験していればその結果を使い回すことができます。そのため、商社の選考があるたびに毎回テストセンターを受けに行くより、一度テストセンターで高い得点を保持しておきそれを使い回した方が遥かに時間効率が良い就職活動ができますし、そうするのがベストでしょう。しかし、テストセンターの得点は就活生には公表されず自分のテストセンターの出来は「どの企業に通過したか」という基準でしか判断できません。そのため、商社にテストセンターの結果を使い回すのであれば事前に通過基準の高い企業のテストセンターを通過しておく必要があります。就活解禁前にテストセンターが受けられて、通過基準も高い企業としてボストン・コンサルティング・グループ(以下BCG)、ゴールドマン・サックス(以下GS)、野村総合研究所(以下NRI)が挙げられます。最も通過基準が高い企業は一般的にBCGで、BCGのテストセンターを通過していればどの企業のテストセンターに通過できるとも言われていますが、果たしてそれは正しいのでしょうか。以下ではテストセンターの通過実例を挙げながらそのことについて検討していきたいと思います。例①:Aさん三菱商事住友商事丸紅性格受験受験受験能力BCGBCGBCG構造把握BCGBCGなし英語受験受験住友商事結果◯◯◯例②:Bさん三菱商事伊藤忠住友商事丸紅性格BCGBCGBCGBCG能力BCGBCGBCGBCG構造把握BCGBCGBCGなし英語受験三菱商事三菱商事三菱商事結果××××例③:著者GSNRI双日メタルワン伊藤忠住友商事丸紅三菱商事豊田通商性格BCGBCGBCGBCGBCGBCGBCGBCGBCG能力BCGBCGBCGBCGBCGBCGBCGBCGBCG構造把握BCGBCGBCGBCGBCGBCGなしBCGBCG英語受験なし受験双日双日双日双日双日双日結果×◯◯×◯◯◯◯◯例④:CさんGSNRI双日メタルワン伊藤忠住友商事丸紅三菱商事豊田通商性格BCGBCGBCGBCGBCGBCGBCGBCGBCG能力BCGBCGBCGBCGBCGBCGBCGBCGBCG構造把握BCGBCGBCGBCGBCGBCGなしBCGBCG英語受験なし受験受験メタルワンメタルワンメタルワンメタルワンメタルワン結果×◯◯◯◯◯◯◯◯まず、例①を見てください。この方は能力と構造把握に関しては基本的にBCGを使い回ししており、表には載せてありませんが電通・博報堂、リクルートを含め約20社弱のテストセンターに通過しており、落ちた企業はありません。このことから、BCGに通っていれば基本的に他社でも通過できるように思えます。一方、例②の方も同様にBCGを使い回していますが5大商社のテストセンターに通過することができませんでした。この方は著者の知り合いでスペック的に能力面で問題ないはずで、帰国子女で英語にも問題ないはずなのでおそらくこれは能力や構造把握、英語ではなく性格などの他の要因で落ちたと考えられます。そのため、BCGだけ通過したテストセンターを使い回すのは性格などの要因で落ちてしまうリスクがあるといえます。そこで③、④の例を見てください。この例は著者とその友人の2例で、BCGに通ったテストセンターを商社に使い回す前にGS(投資銀行部門)とNRI(経営コンサル部門)で通るか試しています。GSには落ちたものの、NRIで通ったため使い回して大丈夫だという確信の下商社に使いまわし、5大商社には全て通過しています。BCGとNRIの2社通過させることで、性格面での安全性も担保した上で使い回せるので、テストセンターはBCG+1社に通過したら使い回しても大丈夫だと思います。また、この2例からはBCGよりGSの投資銀行部門の方が基準点が高いと考えられ、BCGが最も難関なのかと言われるとそうでもないように思われます。商社志望の人はもちろん、そうでない人もテストセンターは早い段階に使いまわせる状態にしておいたほうが絶対に良い以上ではどの企業に通っていれば商社のテストセンターに通過するかどうか考察してきましたが、以下では本選考が始まる前の段階でテストセンターを使い回せる状態にするメリットを述べさせていただきたいと思います。本選考では、ほとんどの日系企業が同じ時期にテストセンターを課すので、前述の通り毎回受けに行くのは非常に骨の折れる作業となってしまいます。また、就活解禁以降どこかの日系企業のテストセンターを使い回そうとしても、その企業のテストセンターの結果が分かる頃には他の企業のテストセンター選考は終わってしまっているので、結果がわからないままそのテストセンター使い回さざるを得ず精神的に不安な状態で他社の選考結果を待つことになってしまいます。このようなことを考えるとやはり就活解禁前にテストセンターを安心して使い回しておけるようにしておいたほうが良いと思います。最後にテストセンターの結果は就活生に公表されないため、自分の出来がどれほどなのかが分からず不安になることも多いと思います。得点が分かれば話が早いのですが、そうもいかないので早めに積極的にテストセンターを受けておくことしか不安を解消する方法はないと思います。実際に就活していて、就活解禁以降テストセンターを新しく受け直すかそれとも使い回すか心を悩ませていた友人は数多くいました。就活解禁以降テストセンター以外にも他にも企業研究や自己分析、ES対策、面接対策、さらにはOB訪問などやることが山積みの中、テストセンターに時間を取られて精神的に不安になるのは非常にもったいないので、コンサルや外銀に興味のない人でもBCG、GS、NRIのインターンや本選考に応募してテストセンターを受けに行くべきだと思います。この記事が皆さんの役に立てれば幸いです。【関連記事】

-

【適性検査の新タイプ】ヒューマネージ社製テストセンターの形式・対策

165,415 views

Webテスト完全攻略記事一覧1.Webテストとは2.Webテストの種類3.Webテストの対策4.Webテストの答え・解答集を利用することの是非5.Webテストを実際に受験できるサイトSPI対策完全攻略記事一覧・SPIとは・SPIの対策∟SPI対策初心者向け~上級者向けまとめ∟SPI言語対策∟SPI非言語対策・SPI対策用の本・SPIテストセンターについて∟SPIテストセンター対策∟SPIテストセンター高得点の判断基準とは・SPIを使用している企業一覧16卒の金融機関内定者です。皆さんがインターン選考を受けるにあたり、webテスト・テストセンターを受ける機会があると思います。対策を特にせず、「WEBテストは先輩から解答エクセルをもらったから大丈夫」「既に高いボーダーを誇る外資系企業で課されたテストセンターを通過したから大丈夫」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。一般にテストセンターというとリクルートキャリアが作成するSPIテストセンターを想像されるかと思いますが、今回は2015卒向け就職活動から実施され始めたとされ、政府系機関や外資系企業も採用するヒューマネージ社作成のテストセンターについて書いていきたいと思います。SPIテストセンターの攻略や概要に関しては「外資系戦略コンサルファーム筆記通過者が書くテストセンター攻略法」を参考にしてください。▼目次クリックで展開本記事の構成ヒューマネージ社製テストセンターとは?ヒューマネージ社製テストセンターの方式どの企業でヒューマネージ社製テストセンターが課されるのかヒューマネージ社製テストセンターの対策方法最後にヒューマネージ社製テストセンターとは?ヒューマネージ社とは、従来は自宅などのPCで受験するTG‐WEBを作成していた企業で、最近はテストセンターの提供も始めたようです。SPIテストセンターとの共通点と違い、ヒューマネージ社テストセンターの方式を見ていきましょう。SPIとの共通点(1)使い回しが可能受けた感触で自信があったり、基準点の高い企業を通過した場合はSPIテストセンター同様使い回すことができます。(2)電卓や電子機器の持ち込みは禁止いわずもがなですが、ヒューマネージ社のテストセンターでは特に煩雑な計算があるにもかかわらず電卓が使えないので暗算の練習は必須だと思います。SPIと異なる点(1)性格検査は一回度に会場で受験しなければならない1回の性格検査に15分は要したので、何回も受けるのは時間がもったいないと感じました。(2)正誤率に応じて問題が変わるようなことはなく、前の問題に戻ったり問題間を行き来することができる問題を飛ばしても戻ることができ、問題毎にマーキングをすることができました。できる問題を早めに仕上げてわからない問題に戻って正答率を上げることも可能です。(3)言語・数理それぞれで制限時間が決められているこの点に関しては玉手箱といったWEBテストと同様の形式です。筆者の受験した際はコンピューターの右上にカウントダウンタイマーが表示されておりました。ヒューマネージ社製テストセンターの方式※言語・数理・性格テストで構成されており、所要時間は50分とアナウンスされる。英語のテストも課されることがある。*言語時間…12分問題数…長文8つが出題され、問題数は30問弱問題内容…序盤は玉手箱のように1つの長文に対して用意された4つの文章が正しいか誤りか、長文からはどちらとも言えないかを判断する問題が問われました。後半になると長文を読んで筆者の主張として正しいものを一つ選ぶというものでした。難しい問題のオンパレードというわけではなく、しっかり対策したり問題形式の慣れ、効率よく解き進めることが重要だと感じました。*数理時間…表やグラフの読み取り問題15分+四則演算8分問題数…図表読み取りと推論問題12問+四則演算40問問題内容…言語同様玉手箱の問題と酷似しておりました。言語以上に時間がタイトであり、制限時間では到底終わり得ない問題数が用意されていると感じました。*性格テスト時間…15分終わり次第帰って良いとのアナウンスがありますが、不可能と思われるほど問題の量は多いです。どの企業でヒューマネージ社製テストセンターが課されるのか年度によっても変わりますが、16卒の就職活動では以下の企業で課されました。科研製薬キングジム東急不動産日本取引所参考:【ヒューマネージ社のテストセンターを2016年度実施した企業】この他にも、筆者が国際協力銀行を受験した際にも課されました。ジョンソンエンドジョンソンといった外資系企業でも採用されているようです。他にもあると考えられますが、SPIテストセンターと比べても、ヒューマネージ社のテストセンターがまだ浸透していないことからこれを課す企業も少ないといえます。そのためどこかの企業で何回か練習して本命の企業に備えるという対策がとりづらく、上記の【SPIとの違い】にも書いたように一回の受験毎に性格検査を受験するため時間がかかりがちであることからもその対策の重要性がわかるかと思います。次に、どのように対策すればいいのか見ていきましょう。ヒューマネージ社製テストセンターの対策方法筆者自身の体験談となりますが、私は就職活動中時間がないことを理由に筆記試験の対策はSPIテストセンターにしぼり、WEBテストではエクセルのWEBテスト解答集に頼りきっていました。その結果6月中旬の日本証券取引所の1回目のヒューマネージ社のテストセンターでは失敗し、後悔したことを覚えています。6月下旬の国際協力銀行の2回目のテストセンターに臨むまでの1週間強で私が取り組んだ対策について書いていきたいと思います。(1)テスト終了後5分の勝負上記のように1回目の受験では対策をしていなかったため全く解き終わらず、諦めて形式や問題を覚えこむことに集中して結果的に落ちました。そこで私はテスト終了後に問題を書き出し、対策して国際協力銀行のテストセンターに臨みました。その際は前回と同様の問題が4割を占めており、答えが事前にわかっていたことから残りの6割の問題に時間を割くことができたので大きな効果が見込めます。正答率によらず問題が課されるため、テストで出された問題を書き出して次回テストまでに復習しておくと結果が大きく違います。(2)玉手箱で擬似的に対策する上記でも言及した通り、ヒューマネージ社のテストセンターは玉手箱と問われ方や内容が酷似しています。6月には多くの企業で玉手箱が課されていたため、1回目のテストセンターで失敗してからはそれらを全て自力で解くようにしました。答えはエクセルのWEBテスト解答集を参照すれば良いので、より速く解くことや正答率を上げることに拘っていました。言語の表の穴埋め型の玉手箱はニコンで、数理の四則演算型の玉手箱はみずほフィナンシャルグループで課されたことを覚えています。このように自頭で解き進めた経験はその後三菱商事やINPEXなどでGAB(玉手箱のテストセンター)を課された際にも活かされたと思っています。以上が私の行った対策です。この結果、実際に最難関とされる国際協力銀行の筆記試験をパスすることができました。筆者は1回目のテストセンターで落ちるまではエクセルのWEBテスト解答集を使ってズボラをする邪な学生でしたが、一方で玉手箱をエクセルのWEBテスト解答集を使わずに地頭で解いている方や玉手箱の対策を既に終えた方にとってはヒューマネージ社のテストセンターはさほど難しく感じないのではないかと思います。効率よく学習したいという方は、現状「必勝・就職試験!【TG-WEB対策用】8割が落とされる「Webテスト」完全突破法【2】【2016年度版】」のみヒューマネージ社製テストセンターの対策本として出回っているようです。選択肢が1つしかない分手っ取り早く対策を始めることができるので、受験期限が一週間後に迫っているような時間のない方にはよいのではないでしょうか。玉手箱用の対策本としては、「必勝・就職試験!【玉手箱・C‐GAB対策用】8割が落とされる「Webテスト」完全突破法【1】2017年度版」が人気のようです。最後にヒューマネージ社製テストセンターもSPIテストセンター同様に自分自身で対策を行わなければ容赦なく落とされるので上記のような対策は必要だと思います。面接前に志望者の魅力を伝えきることなくご縁がなかったとされるのは非常にもったいないと感じるので、しっかり対策をして臨んでほしいと思います。企業の採用テストに関しまして、以下の記事も参考にしていただければ幸いです。採用テストを実施する意義や採用テストに対する心構えなどをまとめた記事ですので是非ご覧ください。参考:「企業の採用テストとは何かを知る」Webテスト完全攻略記事一覧1.Webテストとは2.Webテストの種類3.Webテストの対策4.Webテストの答え・解答集を利用することの是非5.Webテストを実際に受験できるサイトSPI対策完全攻略記事一覧・SPIとは・SPIの対策∟SPI対策初心者向け~上級者向けまとめ∟SPI言語対策∟SPI非言語対策・SPI対策用の本・SPIテストセンターについて∟SPIテストセンター対策∟SPIテストセンター高得点の判断基準とは・SPIを使用している企業一覧