企業が奨学金を免除!?背景と注意点、導入企業を解説

84,088 views

最終更新日:2024年10月21日

本記事では奨学金を利用して大学に通う学生が社会に出てから困ることがないよう、耳寄りな情報をお伝えします。

奨学金について

自分自身、もしくは周りの友達で奨学金を利用している学生はいませんか?

自分自身、もしくは周りの友達で奨学金を利用している学生はいませんか?

独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)による調査では、大学(昼間部)に通う学生のうち、49.6%が奨学金を利用しています。しかし、それに伴い奨学金の返済に苦しんでいる人が多く出てくるようになりました。

こうした中で、奨学金を肩代わりする企業が増えてきていることを知っていましたか?例えば、誰もが知っているトヨタグループでは、奨学金を実質無利息で支援する制度もあります。奨学金とは、国や地域、民間の団体が金銭面からサポートしてくれる仕組みです。

奨学金には、大きく分けて2つの種類があります。返済義務のない給付型と、返済が必要となる貸与型です。

本来、奨学金とは返済の必要のない給付型の援助のことです。しかし、現在は国の政策により、多くの奨学金の制度は貸与型となっています。現在、給付型は一部に限られ、9割が返済が必要な貸与型となっています。

貸与型の場合、就職後の返済が条件となっており、学生は就職後、数年あるいは数十年かけて返済していかなければなりません。

奨学金返済の支援が注目されている背景(学生側視点)

最近、奨学金の返済への支援が学生と企業双方に注目されています。この支援が注目されている背景には様々な要素があります。その背景を学生側からお伝えします。

学生側視点においては3つの要素があります。

- 奨学金利用者の増加

- 9割が返済必要な貸与型

- 返済困難な実情

奨学金利用者の増加

奨学金返済支援が注目されている背景の一つに、年々、奨学金利用者が増えていることが挙げられます。

1996年 5%

↓

2014年 20%

↓

2016年 50%

1996年の奨学金利用者は大学生の5%でしたが、2016年には約50%にまで増加しています。つまり、大学生の2人に1人は奨学金を利用しているということになります。

奨学金利用者が増えている理由として、中間層の所得が減少し、家計基準などの奨学金を利用する際の制限が緩やかになっているため、奨学金が身近なものになっていることが考えられます。

9割が返済必要な貸与型

奨学金利用者が増えていますが、一方で、返済が必須となる奨学金が増えているという現状があります。

奨学金にはそもそも、大きく分けて2つの種類があります。返済義務のない給付型と、返済が必要となる貸与型です。

本来、奨学金とは返済の必要のない給付型の援助のことです。しかし、現在は国の政策により、多くの奨学金の制度は貸与型となっています。現在、給付型は一部に限られ、9割が返済が必要な貸与型となっています。

貸与型の場合、就職後の返済が条件となっており、学生は就職後、数年あるいは数十年かけて返済していかなければなりません。

Aさんの場合

・貸与総額:384万円(月8万円で貸与)

・貸与期間:2018年4月~2022年3月(48カ月)

・貸与利率:0.23%

→総額:393万円

・返済期間:2022年10月~2042年9月(20年間)

・返済額(月払いの場合):1万6千円/月 計240回

上記のような返済のイメージができていましたか?

例えば初任給20万円で、手取りが17万円だった場合、家賃や光熱費で9万円、食費、通信費、日用消耗品費で約6万円、つまり月に使える自由なお金は2万円となります。2万円のうち、1万6千円が奨学金返済に使うとなると、恐ろしいですよね。

もし、返済が滞ると滞納金の5%が遅延金として上乗せされ、3カ月滞納が続くとブラックリストに登録されてしまいます。ブラックリストに登録されると、返済後5年間はリストに名前が残り、ローンが組めない、クレジットカードが作れないなど、社会生活に支障をきたすため注意が必要です。

返済困難な実情

奨学金利用者が増え、返済必須の貸与型奨学金が増えていることと同時に、奨学金の返済に苦しむ若者が増えています。

奨学金を借りている大学生は今や2人に1人。しかし、奨学金を借りても返せない人が増加、自己破産にまで追い込まれるケースが累計1万件以上にのぼっている。

上記の記事のように、奨学金返済に苦しみ、自己破産にまで陥っているケースも出てきています。

返済が困難な若者が増えている理由として、学費の高騰と、無利子奨学金から有利子奨学金の激増の2つ挙げられます。

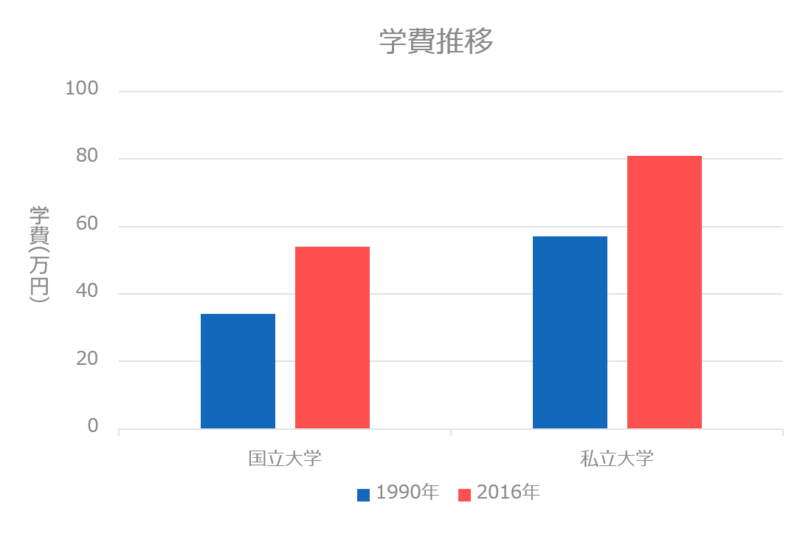

まず、学費の高騰です。私立大学の授業料(平均)は1990年57万円から2016年81万円と約7割の上昇となっています。また、国立大学の授業料(平均)は、1990年の34万円から2016年54万円へと約6割上昇しています。国立大学でさえも、このように大きく学費が上がっており、安い学費で進学するのは不可能となってきています。

2つ目に、有利子奨学金の激増です。先ほど述べたように、貸与型の奨学金が9割を占めるようになっています。そして貸与型奨学金の中でも、無利子奨学金と有利子奨学金があります。

以前は無利子奨学金が当たり前でしたが、国の政策によって有利子奨学金が激増し、2003年には有利子奨学金を借りる学生の人数が無利子奨学金を逆転しました。

では、無利子奨学金と有利子奨学金の返済額の違いはどのくらいあるのでしょうか。

例えば、貸与総額144万円の場合、有利子奨学金の返還総額は176万円(利子3%)となり、30万円以上返済額の差が生まれます。有利子奨学金は、年間約2万5千円多く払うこととなります。

このように学費の高騰や、有利子奨学金の激増により、返済に対する負担が大きくなっていることで、返済が困難になっている若者が多くなっています。

奨学金返済を肩代わりします…企業が人材確保へアピール

奨学金を受けている学生の割合はどれくらい?

第17回税制調査会

奨学金が地獄と化しているのは昔の奨学金とは違うから

大学・返還例ーJASSO

奨学金返済の支援が注目されている背景(企業側視点)

奨学金返済への支援が学生側で注目されている背景は多くありましたが、企業側もこの支援に関して注目しています。その背景として、大きく2つの要素があります。

売り手市場による学生の集客難

奨学金返済の支援に企業が注目する背景の1つ目に売り手市場が挙げられます。そのため、多くの企業は学生を集めることが困難となっています。

そういった状況の中で、奨学金を肩代わりする制度によって学生を集められるようになっている企業が出てきています。

例えば、株式会社クロスキャットが「奨学金返済支援制度」を今年発表しました。その結果、会社説明会の様子が一変したようです。

「去年は回によっては10人も来ない日があり、しかも無連絡欠席もそれなりにありましたし。しかし、今年は満席表示が続いていますし、無連絡欠席は数人程度しか出ていません」

今まで売り手市場により学生の集客が難しかった企業が、奨学金を肩代わりする制度によって、大きく変化することが分かります。

転職率増加に伴う離職率増加への懸念

売り手市場とともに奨学金返済の支援が注目されている背景に、転職率増加があります。

転職率増加に伴い、企業が懸念していることは離職率です。しかし、奨学金を肩代わりする制度により、離職率を低下させることが可能となっています。

仮に、奨学金の返済で苦慮する若手職員がいるとするなら、一定期間、奨学金の返済をサポートすることで、生活の質を向上させられます。そして、若手職員は月々の奨学金の返済を考えず日常業務に専念できるようになり、モチベーションや帰属意識が高まります。

例えば、株式会社ノバレーゼでは、奨学金の返済支援制度を導入すると、支援対象者から支援制度がモチベーションになっているという声があがっています。

「会社がこれだけ自分たちの事を思って、この制度を作ってくれたのであれば、会社に対しても貢献していきたいなっていうのは思いましたし、とても自分自身のモチベーションにはなりました」

引用:増える企業の奨学金返済支援 そのメリット・デメリットとは?

このように、奨学金を肩代わりする制度は社員のモチベーション向上につながり、転職率増加という時代の中で、離職率低下に貢献しているのです。

「奨学金返済支援制度」利用の際の注意点

奨学金返済の支援が注目されていることもあり、奨学金を利用している学生にとって、企業が奨学金を肩代わりする制度は、目が向く制度だと思います。しかし、注意してほしいことが2点あります。

在籍の縛り

企業が奨学金を肩代わりしてくれる分、数年間の在籍を求めてくる場合があります。在籍への記載や説明がない場合は、人事に確認を取りましょう。

給料からの天引き

もしかしたら、支援制度と言いつつ、給料から天引きされる場合もあるかもしれません。給料から天引きされないか、確認しましょう。

上記の2点について注意しながら、各企業の制度について、ぜひ調べてみてください。

「奨学金返済支援制度」導入企業一覧(一部抜粋)

ここまで、奨学金返済の支援が注目されている背景や、奨学金返済の制度における注意点をお伝えしました。

そもそも、奨学金支援制度とは、奨学金返済の経済的・心理的負担を軽くし、安心して仕事に専念してもらうための制度です。

ここでは、導入している企業についてお伝えします。以下は、奨学金を肩代わりしてくれる企業「奨学金返済支援制度」を導入している企業一覧です。※一部抜粋

- 大和証券グループ(証券)

- UTテクノロジー(IT)

- クロスキャット(IT)

- トヨタグループ(製造)

- ニフコ(エンジニアリングプラスチック製品)

- オンデーズ(眼鏡、製造販売)

- イズミ(衣料品、住居関連品、食料品等販売)

- ゆで太郎システム(飲食)

- ノバレーゼ(ブライダル)

- 遠鉄グループ(鉄道)

- コヤマドライビングスクール(自動車教習所運営)

- サザビーリーグ(衣食住ブランド運営)

現在、上記の企業が奨学金返済の支援制度を導入しています。では、上記の企業はどのような支援制度をおこなっているのでしょうか。いくつか制度の詳細をお伝えします。

大和証券グループ

大和証券グループは奨学金の返済義務がある社員を対象に、返済資金を無利子で貸し付けする制度を導入しています。返済の開始は、入社6年目からとなり、中田誠司社長は、制度を通じて若手社員の負担を和らげることで、「集中して業務に取り組んでもらいたい」と述べています。

トヨタグループ

トヨタグループは、理系女子学生対象の奨学金制度として「トヨタ女性技術者育成基金」を創設しました。トヨタ自動車ほかグループ企業10社のいずれかに入社すると全額、他の製造業なら半額を同基金が肩代わりして返済しています。

ノバレーゼ

ウエディングプロデュースやレストラン運営などのブライダル関連の事業を手がける、東証一部上場企業のノバレーゼ。奨学金返済制度は、奨学金残高のある勤続5年と10年の社員を対象に、それぞれの節目に最大100万円、計200万円を支給しています 。

このように、企業によって奨学金返済の支援制度の内容は様々です。企業選びの一つの指標として、ぜひ調べて比較してみてください。

さいごに

奨学金を利用している学生のみなさん。卒業後、奨学金の返済はすぐに迫ってきます。就職活動の時期から、返済を視野に入れていく必要もあるかもしれません。

奨学金を利用している学生のみなさん。卒業後、奨学金の返済はすぐに迫ってきます。就職活動の時期から、返済を視野に入れていく必要もあるかもしれません。

今後も奨学金を肩代わりする制度を導入する企業が増えることが予想されています。

このような視点も含めて、ぜひ就職活動してみてください。

なお、就職活動に不安があるという方には就職エージェントneoがおすすめです。

アドバイザーからは、自分の就活の軸に合った企業選びを手伝ってもらえるだけでなく、その企業のエントリーシート・面接といった選考対策のサポートを受けることができます。

少しでも興味のあるという方は、下記の画像をクリックしてサービスを利用してみてください。