【現役コンサルタントが回答】コンサル志望の就活生がOB訪問で絶対する3つの質問について回答します

16,359 views

最終更新日:2023年10月26日

こんにちは、現役コンサルタントのtetoです。

普段はtwitter「@syunfor」にて就活関連のツイートをしているのですが、今回unistyleにて記事を書く機会をいただきました。

私は新卒で外資系コンサルファームに入社後、最初の数年はシステム系のプロジェクトを経験させていただき、現在はコンサルティング寄りの案件にポジションを移し、データ分析を専門としてクライアント企業の課題解決に取り組んでいます。

本記事を開いていただいた皆さんは、ファーストキャリアの選択肢としてコンサル業界を検討されているところかと思いますが、いざ業界のことを調べても、具体的な製品などがあるわけでもないため、入社後のキャリアをイメージできない部分が少なくないかと思います。

そんな中、ちょうど私の現在のキャリアは、皆さんが「実際コンサルファームに入社した場合の数年先」の状態ですので、これまでの経験を踏まえ、「コンサル業界のキャリアイメージ」が少しでも具体的になるようお手伝いさせていただけたらと思います。

まず初回の本記事では、私が普段twitter/OB訪問などで質問を受ける際に、必ずと言っていいほど聞かれる「3つの質問」について解説します。

これからコンサル業界で勤務している方に対して、OB訪問等を予定されている方は、ぜひ本記事の内容を“前提知識”として、よりファームごとの特徴に踏み込んだ内容を質問していただければ幸いです。

- 本記事の構成

- 【質問①】コンサルの仕事はプロジェクト単位だと聞いているが、1つのプロジェクトはどのくらいの人数/期間で行われるのか?

- 【質問②】プロジェクト内でのスタッフの評価は、誰が行い、またどのような基準で評価されるのか?

- 【質問③】総合コンサルの場合、入社1,2年はシステム系のプロジェクトに関わることも多いかと思うが、システムに関する知識は研修等で教えてくれるのか?

- 最後に

【質問①】「コンサルの仕事はプロジェクト単位だと聞いているが、1つのプロジェクトはどのくらいの人数/期間で行われるんですか? 」について

こちらの質問は、コンサルファームの選考に臨もうとしている方は必ず気になる内容かなと思います。この記事を読んでいる方の中にも、既に同様の質問をされた方もいるのではないでしょうか。

コンサルファームでは、働くチームの単位を明確に”プロジェクト”や”ジョブ”として管理していることが多く、実際に入社後は最低1つのプロジェクトまたはジョブに入ることになります。

よって入社後の働き方をイメージするためにも、プロジェクトごとの人数/期間は把握する必要はあるかと思います。(※プロジェクト/ジョブはファームごとの呼び方の違いですので、基本的に同義です。本記事では以下“プロジェクト”に統一します)

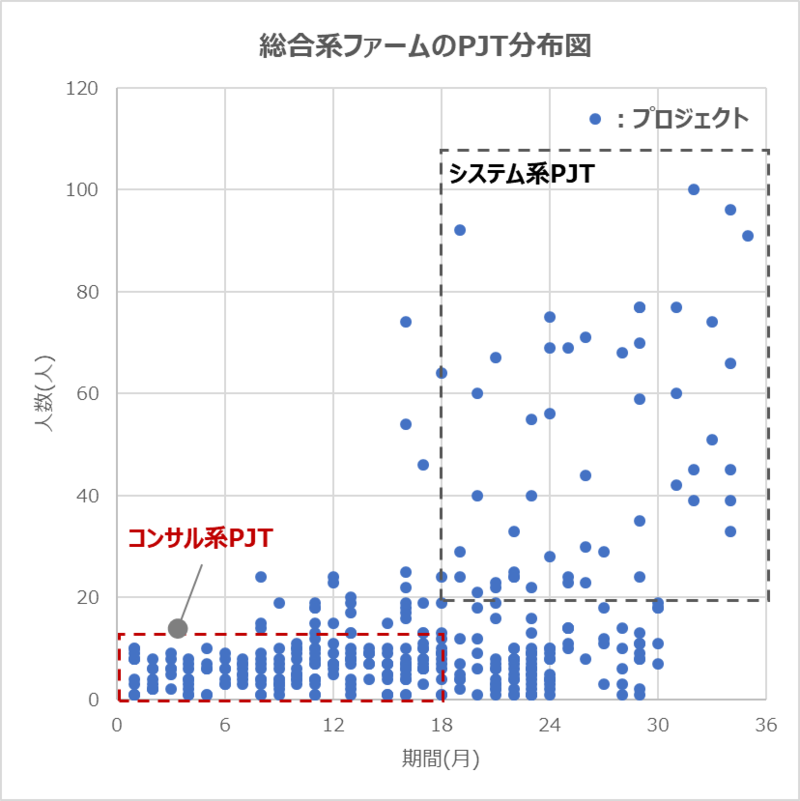

結論から言いますと、総合系ファームのプロジェクト人数/期間は一例として以下のような分布になっているかと思います。

※コンサル系プロジェクト(赤枠):プロジェクトの成果物にシステムが含まれていないプロジェクト

※システム系プロジェクト(グレー枠):プロジェクトの成果物にシステム関連の成果物が含まれているプロジェクト

例えば社員数2,000人のファームを想定した時、1つのプロジェクトが平均して5人のメンバーがいるとすると、そのファーム内のプロジェクト数は400件になります。この400件の中には、コンサル系の案件もあれば、システム系の案件もあり、それぞれ人数/期間も異なっています。

それぞれの案件のイメージとしてですが(上の分布図は私が適当に作成したもので、実績値ではありません)、赤枠のコンサル系プロジェクトに関しては、概ね1人~15人くらいのチームになることが多いのではと思います。

期間は案件によって様々で、中にはスポット1,2ヶ月で示唆提供の案件もあれば、しっかりクライアントサイトに入って半年から数年に及ぶものもあります。

また、何を1つの”プロジェクトの期間”と定義するかは曖昧な部分がありまして、はじめは半年の契約でスタートしたプロジェクトでも5ヶ月後には翌半年の継続契約を結ぶ場合も少なくなく、延長契約によってトータルでは数年のプロジェクトになる場合もあります。

システム案件に関しても、システム導入におけるフェーズごと(グランドデザイン/要件定義/基本設定/開発/テスト/運用・保守)に契約/プロジェクトを分ける場合などプロジェクトの期間は一意的な定義が難しい部分もありますので、柔軟に理解していただければと思います。

総合系ファームの特徴でもある、グレー枠のシステム系プロジェクトに関しては、そのフェーズにもよりますが、コンサル系プロジェクトよりは比較的期間が長く、また人数は多くなる傾向にあります。

※システム系プロジェクトの人数については、これも何を人数とするのか定義が難しい部分があり、例としてはプロジェクトに関わっている人全体では100人くらいいるが、自社の人は5人だけでその他の95人は外部のベンダーさんであったり、クライアントサイドからそのプロジェクトに入っている人だったりします。

一方、自社で開発部隊も持っているファームの場合は、50人規模のシステム案件を全て自社の人員で構成する場合もあります。期間の定義と同様、人数に関しても柔軟に理解していただけたらと思います。上図のプロットは”プロジェクトに関わっている人全体”の人数のイメージです。

以上の傾向からすると、新卒でコンサル系のプロジェクトに入る場合は人数:2人~10人、期間:2ヶ月~1年くらいのプロジェクトに入る可能性、システム系プロジェクトに入る場合は人数:5人~50人、期間1年~2年くらいのプロジェクトに入る可能性が、一般的には高いかと思います。

■コンサル系のプロジェクト

人数:2人~10人

期間:2ヶ月~1年

■システム系のプロジェクト

人数:5人~50人

期間:1年~2年

ここまでで述べてきたように説明がかなり長く/難しくなってしまうので、コンサル会社の人に同様の質問をした場合には「プロジェクトによりますね」の一言に解答が終始してしまう場合も少なくないかと思います。

ぜひ上記の内容を頭にいれていただき、今後OB訪問をする際には、ファームごとの特色(現状多い案件の特徴など)を質問するなど、1歩踏み込んだ内容について会話できることを期待します。

【質問②】プロジェクト内でのスタッフの評価は、誰が行い、またどのような基準で判断されるのか?

こちらの質問もかなり多く受けます。質問をする気持ちは大変よく理解でき、”up or out”のようなカルチャーに耳にする中、自分が入社したあと、ちゃんと活躍して高い評価を受けられる可能性はあるのか?を判断したいという意図の質問かと思います。

スタッフの評価は誰が行うのか?

まず「スタッフの評価は誰が行うのか?」についてですが、結論としてはそのときの”上司”が行います。(社会人からすると当たり前であり、特にコンサルに限った話でもないのですが、逆に説明されていない部分かなと思います。)

①に書いた通り、例えばコンサル系のプロジェクトで5人構成のチームがあったとすると、多くの場合がパートナーorディレクタークラス1人、マネージャークラス1~2人、マネージャー未満(スタッフ)1人~3人のような構成となっています。

そしてこの場合でいうと、スタッフの上司はマネージャークラスの方、マネージャーの上司はパートナーorディレクタークラスの方となります。新卒の場合は、スタッフなので同じプロジェクトのマネージャーから評価を受けると考えて問題ないです。

また具体的に”評価とは何か?”、”評価を受けたあとの昇進するorしないはどのように決まるのか”なども、もしかしたら気になるかと思いますが、こちらについては、またの機会に解説できればと思います。

どのような基準で評価されるのか?

次に「どのような基準で評価されるのか?」ですが、これは結論として上司/プロジェクトによって様々です。上司も全員人間であり、個人的な感情が左右する場面も少なからずあります。そのような人間的な部分も上手くフォローしつつ、プロジェクト内でスタッフとしての役割を十分に果たせば相応の評価は貰うことができるでしょう。

この質問を受ける際の質問者のよくある仮説として「”クライアント企業の売上を何割上昇させた”などで評価されるのですか?」がありますが、私の経験からだと、スタッフの評価とクライアント企業の売上が紐付く場合は少ないかなと思います。

もちろんこちらも一概には言えないのですが、クライアント企業へのコンサル契約内容が達成できた/できないは基本的にマネージャー以上の責任となる場合が多いので、新卒の方に数字ベースの目標値を求めることはめったに発生しないかと思います。

しかし、キャリアを積んで管理職になった場合は、評価項目には自社/クライアントに関わる数字も含まれますので、こちらに関して中長期的な評価/昇進に必要となってくる要素が気になる方は、OB訪問などを利用して質問するとよいかと思います(中長期的な評価スタイルについては、ファームごとに異なる部分も多いかと思うので)。

【質問③】総合コンサルの場合、入社1,2年はシステム系のプロジェクトに関わることも多いかと思うが、システムに関する知識は研修等で教えてくれるのか?

最後に、システム系の案件について、研修も絡めた上記の質問ですが、端的な解答は「もちろん研修がある場合もありますが、研修で取り上げるのは各種サービスのベース部分の知識で、プロジェクトで課題となっている部分/具体的な開発スキルまでを習得できるわけではない」になるかと思います。

例えばですが、自動車メーカーなどの場合でも、研修で車の作り方の全行程をやってくれるわけではないでしょう。車作りのベースとなる研修はあったとしても、初期配属先が取り組んでいる開発課題は、研修で学んだ基礎知識のみでは解決できない場合がほとんどかと思います。

さらに言えば、数年後、他部署へ移動となった場合、その時はその時で移動先の部署の業務を学ぶ必要があるかと思います。

コンサルファームの研修/プロジェクトについても上記の例と大きく変わらず、研修では一連の概念レベルは学べるかと思いますがプロジェクトで必要とされる知識はまた別途、その時その時で勉強していく必要があります。

クライアント側からしても基礎知識のみで解決できる課題はそもそも自社で解決すればいいので、コンサルファームの案件となっている時点で多少の応用知識は必要となります。新卒で入ったスタッフとしては、いち早くプロジェクトの状況を理解し、必要な知識を吸収できる人が活躍できるかと思います。

最後に

以上、少々長くなりましたが私が普段twitter/OB訪問でよく受ける3つの質問を解説しました。

何か1つでも、これからコンサルファームを志望する方の役に立つ情報となっていれば嬉しいです。

今後の就職活動、応援しております。

teto:総合系のコンサルファーム勤務。データ分析を専門とし、製品の需要予測、施策立案などの案件が好き。

自身の就活や、100件以上の就活相談を受けた経験から、コンサルタントを目指す際のHow toをtwitter @syunfor にて発信中。

.png?1718763849)