就活はゼミ選びから始まっている?ゼミというコミュニティーはどこまで就職活動結果を左右するか

67,699 views

最終更新日:2024年02月14日

「ゼミに入っていないと就活で詰む」

「〇〇ゼミに入れば就活は楽勝」

「〇〇ゼミは教授のコネで〜〜に就職できるらしい」

「〇〇ゼミは就活のコスパがいい/悪い」

こんにちは、18卒就活生です。

"2018年" が始まってしばらく経ちました。"18卒" という言葉は就活用語としてもはや他人事のように使っていたのですが、迫り来る卒業の二文字がようやく現実味を帯びてきたという感じで残りの学生生活を過ごしています。

さて、年が明けて19卒の皆さんは、3月の本選考解禁に向けて、そろそろ身の引き締まる思いでいる時期かも知れません。

一方で、20卒の皆さんの多くは大学・学部によっては入ゼミ試験が近づいてきたという方も多いのではないでしょうか。

このゼミ選びは、就職活動と紐付けてあれこれ意見が出されることが多い気がしています。中でもよくあるのが以下のような冒頭のような噂だと思います。

代表的なのは、慶應義塾大学法学部の小林良彰ゼミが挙げられるでしょう。同ゼミはゼミ員の内定先についてネット上の掲示板等でも話題にされ、OB・OGが有名企業ばかりに就職していることが有名なところだと思います。

本来学術的な専門性を高めるために所属するゼミ・研究会。

しかしその入る目的は、「単位のため」「就職活動のため」など人それぞれだと思います。では、「就職活動のためのゼミ選び」という姿勢についてはどこまで妥当なものと言えるのでしょうか。

以上を踏まえ、今回は「ゼミと就職活動」をテーマに、就職活動における所属コミュニティーの影響と両者の関連性について考察していきたいと思います。

人気ゼミと不人気ゼミの内定実績

まずは「優秀ゼミは就職活動の結果も優秀なのか?」という点について考えます。

ここでは、ゼミの「優秀」と就職先の「優秀」を以下のように定義します。

「優秀」なゼミ... 学部内で比較して入るのが難しいゼミ。入ゼミ試験の倍率が高い。

「優秀」就職先... 就活生にとって一般に入るのが難しい就職先。入社難易度が高い。

もちろん、「優秀ゼミならゼミ生活も充実」「優秀就職先なら今後の人生も幸せ」かどうかという議論はまた別の話であり、本記事ではあくまで難易度にフォーカスしているという点はご理解ください。

ここでは、筆者が所属する大学・学部の友人8名に協力を依頼し、筆者のゼミも含め計9ゼミの17卒の就職先のデータを集めました。

なお、筆者の大学はいわゆる上位校と呼ばれる大学で、学歴フィルターで落とされる可能性はまずないレベルと考えていいと思います。

【用いるデータ】

・入社難易度:「2017卒用 文系就職偏差値ランキング」を参考にする。

・入ゼミ難易度:各ゼミの2015年度入ゼミ試験(=2016年4月入ゼミ)の倍率を参考にする。(平均値は1.36)

(「就職偏差値」はあくまで目安に過ぎませんので参考程度と考えていただければと思います)

※就職偏差値のリストにない企業はカウントしない。

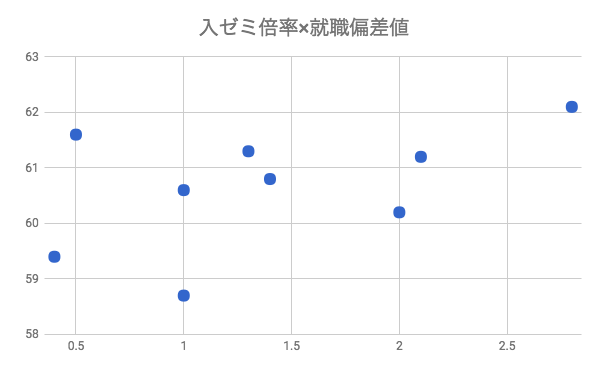

以上のデータを基に、入ゼミ倍率と就職偏差値の平均値の相関を求めました。

※縦軸:就職偏差値 横軸:入ゼミ倍率

当然完璧にとまではいきませんでしたが、入ゼミの難易度と就職先の「優秀さ」に関しては何となく相関があるような気もします。

参考までにこのデータの相関係数は約0.482ということで、ある程度の相関は確認できると言えるでしょう。

もちろんこの数値は完全に信頼できるものではなく、

・サンプリングサイズが9と少ないため信頼性(Reliability)の面で疑問が残る。

・就職偏差値に記載されている企業はあくまで限定的であり、最小値も55と大きい。

・あくまで単年データであり、たまたまこの代が就職活動がうまくいった/いかないという可能性を考慮していない。

といった統計上の問題が存在します。あくまで目安としてこんなデータもあるんだなぐらいに軽く捉えていただければと思います。

また、上位大学の場合はある程度学生の学問に対する意識も高い(はず)ですが、大学によっては学生のレベルが高いゼミが人気である傾向が薄れる可能性もあり、大学・学部によって分析結果は異なると思います。

入ゼミ活動と入社活動の共通点

これだけ就職活動とゼミが関連付けられることが多いのは、何もコミュニティーの質に限った話のためだけではないと考えます。

ゼミに入るその前の過程の段階から、就職活動といくつか共通点があるとも言えるでしょう。

なお、見出しにはゴロ合わせで「入社」と示しましたが、厳密には「就社」になります(日本の採用は「こういった仕事をする」ではなく「この企業に就職する」という意識即面が強いため「就職」ではなく「就社」活動と呼ばれることがあります)。

ゼミ試験と採用試験は選考フローが近いことが多い

もちろんゼミや大学によって異なりますが、入ゼミ試験のフローは就職活動と近しいことが多いと思います。課題レポートに関しては採用試験ではあまり課せれませんが、ES・面接・GDあたりは両者で共通して頻出のフローになります。

ゼミ試験と採用試験共に早くからの接触で有利に進められる

「接触回数」も両者の共通点を語るうえでポイントになります。

接触対象は、ゼミ試験であれば先輩のゼミ員や教授。採用試験でしたら人事やそこで働く社員が挙げられるでしょう。

ゼミ試験当日や採用活動解禁まで何も準備や動き出しをしていなかった学生よりは、早くからオープンゼミやインターンなどに参加し、多くの接触と持った学生の方が選考でも有利になることは明らかでしょう。

ゼミ試験の場合は知り合いの先輩がいたから即内定ということもありますが、採用試験で "コネ" はそうそう機能するわけではありません。そのため程度の違いこそありますが、「足を運んで自ら情報を掴む」姿勢は両者に共通して重要だと言えます。

入ゼミ活動と入社活動の相違点

このような共通点もある一方で、入ゼミ偏差値と就職偏差値が完璧に正の相関があるという状況にはなり得ません。

完全に一致しない以上、両者には共通点もあれば相違点も存在します。

学業がどこまで評価されるか

ゼミに入ってから行うのは研究活動、企業に入ってから行うのは事業活動です。

「【大学の勉強ばかりしても就活で評価されにくい理由】インプット重視の学生とアウトプット重視のビジネス」でも述べた通り、学業とは典型的なインプットの取組みである一方、会社に入って求められるのはアウトプットの能力です(もちろん共同論文執筆などでゼミ活動中にアウトプットの要素が発生することは大いにあり得ます)。

学業成績についてはこれまで在学中に真面目に学業に取り組んだ証として入ゼミ試験で評価されることは多いでしょうが、採用試験では上記理由によりそれ単体で評価されるケースは少ないと考えています。

選考相手が違う

当たり前ですが、入ゼミ試験はゼミに入るための試験で、採用試験は企業に入るための試験です。選考相手は、前者がゼミ生か教授、後者が人事か面接官の社員になります。

これまでクラスやサークルといった内輪の環境でちやほやされて過ごしていた学生が、いざ面接を始めとした改まった環境に置かれると全く自分を表現できないというのはよくある話です。それが同じ大学に通う学生・教授と、社会経験を積んだ大人では程度が大きく異なると考えます。

まず、自分はそこそこできるという驕りを捨てること。これが重要だと思います。

選考基準が違う

「企業が欲しい人材」でも述べたように、営利組織である企業が欲しい人材とは会社の利益に貢献できる人材です。

一方、ゼミはあくまで営利を目的としない学術集団であるため、「ゼミの利益に貢献できるか」という指標からはやや外れるでしょう。そもそも何を「利益」と考えるかはゼミによって異なります。

「仲間とうまくやれる組織にマッチした人材か」という点では両者に共通点はありますが、やはり賃金という対価を払う/払わないで採用スタンスに相違が発生するのは自然な成り行きだと言えるでしょう。

教授の "コネ" 入社って存在する?

「〇〇ゼミに行けば就活にも有利だ」の風潮として、「教授の力(≒人脈)によりどこかの企業にコネ入社できるのでは?」という考え方があると思います。

結論、このような教授の力が働くことはゼミによってはゼロではありません。事実私の大学では、あるゼミで某政府系金融の内定者が毎年ゼミ員から必ず1名ずつ(しかもそこはその教授の出身企業)というゼミも存在します。

しかし、入ゼミ試験のコネと比べれば教授からのそれなんてものは遭遇可能性はかなり低く、理系研究室の推薦と比べても同様のことが言えます。また、そういった事例があるゼミに入ったとしても教授からのお墨付きをもらえるとも限らないため、教授のコネ狙いのゼミ選びは避けた方が無難でしょう。

なぜ優秀ゼミは就活結果も優秀な傾向にあるのか

内定実績で示したデータはあくまで筆者の大学におけるサンプリングサイズ9の情報ですが、多くの学生は、人気が高いゼミが何となく就職活動も強い傾向について何となくでも感じていると思われます。

ここでは以下の優秀ゼミあるあるに沿った形で、その理由について両者を比較しながら推測していきます。

【優秀ゼミあるある】

・活動日数が多い。活動時間外で集まることも多い

・ゼミ内でディスカッションを多く実施

・〇〇学会といった外部コンテスト・及びインゼミに積極的に参加

・「私たちは、勉強も遊びも全力です!」みたいな方針のところが多い

※インゼミ...「インターゼミナール」の略。複数のゼミ同士が合同でゼミ活動を行うこと

優秀ゼミが就活でも強い理由1:難関のゼミ試験フローを突破してきた強者が集まるため

先述した通り入ゼミ試験と採用試験は選考フローが近しいことが多く、近いフローを突破した人材ならば、就職活動でもES・GD・面接といった選考通過率が高い傾向も推測できるでしょう。人気が高いゼミはこういった複数の選考を通してしっかりと後輩を選別しようという傾向も強く、就職活動のフローでも実力を発揮する人は相対的に多くなると考えます。

優秀ゼミが就活でも強い理由2:ゼミ試験だけでなくゼミ活動も選考フローに近いため

優秀ゼミの特徴として、とにかくディスカッション系のコンテンツに多く取り組んでいる傾向がある気がします。ディベートのような典型的な形式だけでなく、例えば輪読のようなインプット要素が強いものでもゼミ員同士で議論を交わす機会が多いです。

また、インゼミや外部コンテスト等でゼミ内の内輪に留まらない活動が多いのも特徴として挙げられます。優秀な学生同士が集まったとしても、ただの内輪での馴れ合いになってしまうようでは効果は発揮されにくいと考えます。

「就活ではコミュニケーション能力(コミュ力)が大切」と言われることも多いですが、就職活動で活かされるようなコミュニケーション能力は、やはり自分の慣れない環境で積極的にコミュニケーションを取っていくことで培われる面も多いと考えています。

入ゼミ試験からにゼミ活動に至るまで就職活動に近しいことをこなす優秀ゼミでは、外部的に選考突破力を高める環境が備わっていると言うことができるでしょう。

優秀ゼミが就活でも強い理由3:OBが充実かつプライドが高いため

冒頭で述べた小林良彰ゼミのような先輩が人気企業にバンバン内定を獲得するゼミの場合、先輩たちに続いて自分たちも上位企業を目指そうという意識が働きます。[先輩が人気企業に行っている→自分たちもと就職活動への意識が高まる→同期同士でも情報共有をしつつ切磋琢磨する環境が備わる] というように、環境面での正のスパイラルが働いているとも考えられます。

また、そもそもそういった人気企業に入った卒業生がいることで、OB訪問がしやすいなど体育会に近いようなメリットも発生します。

また、「自分たちは優秀だ」という意識から人気ゼミでは就職活動でもプライドが高い学生が多く、就活偏差値が高い世間が「すごい」と言ってくれそうな企業を目指す学生の割合も高い気がしています。(その反面SNSでリア充アピールをして承認欲求を示しているようなゼミは優秀ゼミに多いような気も...)

優秀ゼミが就活でも強い理由4:忙しい中での時間の使い方に長けている

優秀ゼミでは一般にゼミの活動内容が充実(というかエグい)しているところが多く、学生生活のうち多くの時間をゼミに費やします。

一方、そのようなゼミで忙しい学生に限って、サークルなど他のことを疎かにはせず、自分で時間を作りだしてうまくスケジュールをやりくりしているケースが多い印象があります。

就職活動中にも、スケジュールを確保しつつ限られた時間内で行動量を増やすことは重要であり、優秀ゼミの学生の多くがそれができる素質を持っていることも一因だと思います。

優秀ゼミが就活でも強い理由5:努力ができる主体性を持った人材が育ちやすい

個人的にはこれが最大の要因ではないかと考えています。

就職活動では自身の過去の経験に基いて質問が投げかけられることが多いのですが、ゼミという一コミュニティーでの活動を意欲的に取組み、その環境で努力し(エグっ)ている人はそうでない人より魅力的に感じられるのは自然な捉え方だと思います。

また、課題の多さや共同論文の執筆といった活動が目立つゼミでは、何らの形でゼミ全体として成果を残そうとしているところが多い印象があります。一人ひとりが自身の役割を明確にして、ゼミという組織に対してどう貢献できるかを考え、それに対して主体的に行動できる。この素質は仕事をしていくうえでも重要であるため、学生時代から組織のメンバーとしての役割を果たす経験をしてきた人は就職活動でも評価されやすいと考えています。

また、人気ゼミの話からはやや逸れますが、"あえて" ゼミに入らない層も就職活動で強い傾向にあると考えています(勉強したくないからといった理由は別です)。実際多くの学生が「みんなが入るから」「就活での学業のネタ作り」程度の理由でゼミに入るという選択をしており、そのような何となくの選択よりも在学中に打ち込めるものがある人は評価が高まりやすいでしょう。

では、倍率の高いゼミに振り込むべきなのか?

このような話をしていると人気ゼミに入るインセンティブが働いているような気がするのですが、多くの大学・学部では全員が希望したゼミに入れるわけではないと思います。当然人気ゼミは入ゼミ倍率が高く、場合によっては一度・二度と落ちたらほとんど "いい" ゼミが残っていない、もしくはそもそもゼミに所属できない "ノンゼミ" 状態になってしまうというところもあるでしょう。

では、そのリスクを負ってまで倍率の高いゼミに振り込むべきなのか。もちろんそのゼミに対する思い入れも含め人それぞれといってしまえばそれまでですが、筆者は自信が無ければ高倍率のゼミは避けた方が無難というスタンスを取っています。

人気ゼミを避けた方がいいケース1:ゼミ試験の "採用基準" の曖昧さ

入ゼミ試験であれ採用試験であれ、受け入れる側は採用基準を設け入ゼミ/入社の可否を判断しています。もちろん企業の採用基準はそれぞれなわけですが、総合職に求められる素質はある程度共通しており、一社内定した人が次々と他社の内定を勝ち取っていくということが往々にしてあります。

新卒採用担当の方の話を聞くと、外資系コンサルや外資系投資銀行の内定を持っているような優秀な学生が欲しいということをよく聞きます。このように他業界で評価された人材であれば優秀なはずとして、内定があることをさりげなく伝えると高く評価されることがあります。

一方、営利団体である企業とは異なり、目標やゼミとしての成功に対する考え方はそれぞれであることから、採用基準が満たせるかどうかはより運要素が強いと考えています。

そもそも、「女子だったら全員合格」「〜〜団体に入っていればコネで絶対に入ゼミできる」といったように、就職活動ではまずあり得ない採用基準を設けているところも多いと思っています。対策してもどうしようもない要素が多いぶん根拠なしに高倍率のゼミに振り込むことはリスクが高い選択と言えるでしょう。

人気ゼミを避けた方がいいケース2:「どのゼミか」よりも「ゼミに入っているか」

所属ゼミについては就職活動でエントリーシートでも書く欄があることは多いのですが、そのゼミ名自体で評価をしている企業はほぼないと言っていいと思います。先述した小林ゼミぐらい有名になれば何か有利に働くことはもしかしたらあるかもしれませんが、基本的にゼミ名が採用に直結するということはありません。

それよりも、所属ゼミ欄が空欄だと面接でそこを突っ込まれることがあります。人気ゼミに入っているというプラスよりもゼミに所属していないというマイナスの方が大きかったりもします。もちろん、ゼミに所属していない理由を採用側が納得するよう説明できれば問題はありません(ゼミに所属していることがスタンダードだという捉え方にもやや問題がある気もしますが)。

人気ゼミを避けた方がいいケース3:生存者バイアスに基づくアドバイス

人気ゼミに所属する先輩から入ゼミについてアドバイスを求めると、「倍率なんか気にせず入りたいゼミを受けなければ後で絶対後悔するよ」といったように、高倍率でも気にせず受けることを勧める人の方が多いと思います。

しかし、こういったアドバイスはあくまで入ゼミ試験を突破したもの、すなわち生存者バイアスに基づくアドバイスに過ぎないという事実は認識しておくべきでしょう。ゼミ員からすれば志願者を増やし自分が所属するゼミをより人気にしたいと考えるでしょうし、アドバイスされた人が仮にゼミ試験に落ちたとしても何か責任を問われるというわけではありません。

「誰が」そのアドバイスを述べたのかを相手方の立場・意図に沿って把握することはゼミ試験に限らず就職活動でも重要です。アドバイスを鵜呑みにするのではなく、あくまで参考として自分の頭で考えるためにも、特にこの生存者バイアスについては認識しておくべきだと考えます。

最後に

所属するコミュニティーは就職活動結果に影響を与える面は多いのですが、先述の通り「このコミュニティーに所属していれば即内定」ということはほとんどなく、過度にそれを気にし過ぎることは無いと思っています。

ゼミであれ企業であれ、「どこに行くか」以上に「そこでどう活躍していくか」という方が大事だったりもするため、結局は自分自身の行動次第でよりよい結果に導くことは可能です。

本記事を皆さんのゼミ選びの考え方として役立てていただければと思います。

なお、就職活動に不安があるという方には就職エージェントneoがおすすめです。

アドバイザーからは、自分の就活の軸に合った企業選びを手伝ってもらえるだけでなく、その企業のエントリーシート・面接といった選考対策のサポートを受けることができます。

少しでも興味のあるという方は、下記の画像をクリックしてサービスを利用してみてください。