就活生の3割が男女差別経験があると告白。女性が差別されてしまう理由とは

34,827 views

最終更新日:2023年10月19日

就活生のみなさんは就活において男女差別を経験したことがありますか?

実は3割の就活生が就活において男女差別を経験しています。

例えば、「採用人数が男女で異なっていた」「男女別々で説明会が実施されていた」などの事例が過去にありました。

なぜ女性が差別されてしまうのか、またどのような男女差別が存在しているのかについて本記事で解説していきたいと思います。

就活生が実際に経験した男女差別

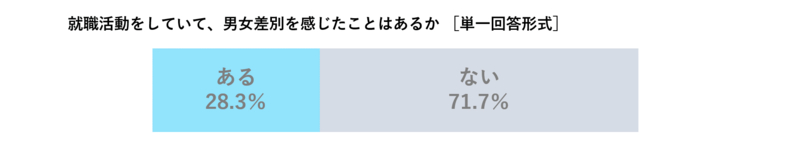

日本労働組合総連合会が就活生1000人に就活における男女差別の経験について調査を行ったところ以下のような結果になりました。

就活生1000人中「就活中に男女差別を感じたことはある」と回答した割合は28.3%でした。

「ある」と回答した就活生の方が少ないとはいえ、実際に約3割の就活生が就活差別を経験しています。

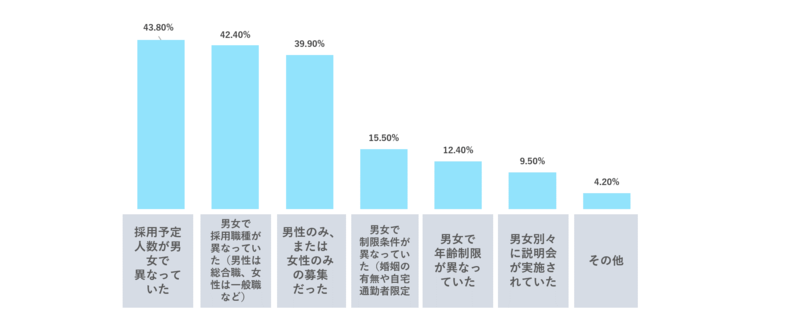

就活差別の内容として、差別経験があると答えた283名の就活生に「どのようなことで差別を感じたか」と聞いたところ、43.8%と最も高かったものが「採用予定人数が男女で異なっていた」であり、42.4%で次に高かったものが「男女で採用職種が異なっていた」という差別経験でした。

その他に挙げられた男女差別の経験は以下の図の通りとなっています。

男女差別は男女雇用機会均等法によって禁止されているにもかかわらず、未だにこのような男女差別が起こっているというのが現状です。

また、過去にはこのような事例があったそうです。

「私は、Fランク大学の女学生です。私がF社の説明会に申し込もうとすると「満席」であると通知されます。しかし、同じ大学の男性が申し込もうとすると「受付」になることを確認しました。何人かに協力してもらい、事実確認済です」

このような男女差別の事例の他にも、面接で「女の子だから一般職で来てくださいね」「女だから結婚したら仕事続けなくていいもんね」などといったような差別も起こっているのが実情です。

なぜこのような男女差別が起こってしまうのでしょうか。

以下で女性が差別されてしまう理由について解説していきます。

男女差別が生まれる理由

男女差別が生まれる理由は様々ですが、大きく分けると以下の2つが挙げられると考えています。

- 女性はライフイベントがある

- 職種によっては男性を優先的に採用してしまう

女性はライフイベントがある

企業は新卒を雇う際に将来的に活躍してくれる人材を採用しています。また、採用活動には多額のコストがかかっているため、簡単に辞められてしまうと企業は困ってしまいます。

また、厚生労働省の離職状況によると、男女関わらず新卒の約3割が3年以内で退職してしまうというデータが出ており、中でも女性は結婚、出産、子育てなどのライフイベントの際に男性よりも辞めてしまう傾向が高いのではないかと言われています。

その分男性は女性と比べてライフイベントによる影響が少ないため、将来的に長く働いてくれる可能性があると判断され、このような男女差別に繋がってしまっているのではないかと考えられます。

職種によっては男性を優先的に採用してしまう

販売系や事務系などの一般職であれば男女差別は起こりづらく採用の幅はさほど変わらないと言えますが、総合職のような職種の場合は業務内容によってやはり男女差別が起こってしまいます。

なぜなら「女性は厳しい仕事に耐えられない」という偏見があるためです。

具体的に言うと、例えば重労働の仕事であったり、営業の仕事で地方などの出張に行く際に、男性の方が女性より体力があるため男性の方が向いているなどと判断されてしまったりするようです。

男女差別の風潮はなくなってきている

今の時代女性も男性と大差なく第一線で活躍しており、結婚後・出産後も仕事を続けたいと願う女性の割合は8割以上にのぼっていることもあるため、若い企業では女性を積極採用している傾向にあります。

なぜ男女差別がなくなってきているのかについて以下で解説します。

女性の採用が増えている背景

上記で男女差別が完全になくなるのは難しいとお話しましたが、たしかに未だに男女差別は企業によって起こっているのが事実です。

しかし日本が今抱えている労働人口の減少という課題を補うため、外国人やシニア層と同じように女性を採用する企業が増えている傾向にあります。

それによって女性の採用人数が増えてきているということが言えます。

また、女性の採用人数が増えているだけでなく、女性が活躍しやすい時代になりつつあります。

例えば、時代を振り返ると19世紀は「工業の時代」で、強靭な肉体と不屈の精神力が求められていました。しかし労働者を中心に大量生産しているだけでは経済が回らなくなり、情報や知識が必要とされる「情報の時代」となりました。

このような時代では、体力もあり、論理的思考力に優れた左脳型の人が多い傾向にある男性が活躍してきました。※ここで言う左脳型とは、論理的、分析的思考が優れている特徴を持っている人材のことを指します。

しかし、21世紀に入り、3つの要因が浸透したことによって左脳型の人が多い傾向にある男性の活躍が難しくなると言われています。3つの要因とは以下になります。

- 先進国を中心に生活が豊かになった

- アジアが発展したことで、企業は業務をアジアにアウトソースするようになった

- テクノロジーの発展により、ルーティンワークをする必要がなくなった

このような背景があり、今後は左脳型よりも右脳型の人材が求められるようになります。※右脳型とは直感的、感性的、統括的機能が優れているという特徴を持っている人材のことを指します。

例えば、これからの時代、ビジネスに求められる能力の1つとして”共感力”が挙げられます。

共感力とは"人の気持ちを汲んで寄り添うことができる力"のことを指し、これは左脳ではなく右脳の働きによって生じる能力となります。

社会評論に関する書籍を多数執筆しているダニエル・ピンク氏は著書「ハイコンセプト」でこのように述べています。

置き換えの難しい資質こそ価値があるということだ。中でも、コンピューターにはマネすることができず、遠くにいる人が電子コミュニケーションで行うことはできないとはっきりしている資質が一つある。それが「共感」である。

AI時代を生き抜くためには、AIでは補うことができない右脳型の能力、いわゆる共感力を身に着けている必要があります。

女性は右脳型の人が多い傾向にあると言われているため、共感力は女性の強みと言うことができます。

もちろん共感力は個人的な資質ではあるものの、いくつもの調査結果が表情の読み取りと嘘を見破る能力については一般的に女性の方が優れていることを示しています。

心理学者デビット・G・マイヤーは調査結果について次のようにまとめています。

調査してみると、自分のことを「人と共感できる人間だ」と考え、「相手が喜んでいるときは自分も喜び、泣いているときは自分も泣く」と言う人は、女性のほうがはるかに多かった。それよりも程度は低いが、共感に関する性別間の違いは行動面にも表れている。

誰かが悲しんでいるとき、自分も泣いたり、悲しいと訴えたりする人は、女性のほうが多い。

男性も女性も、女性との友情のほうが男性との場合よりも深く、喜びや悲しみが得られると述べている。この点を説明する理由として、共感における性差をあげることができるだろう。男も女も、共感や理解を求めるときは、たいてい女性を選ぶのである。

このような結果からも、右脳型の人が多い傾向にある女性が活躍しやすい時代に突入していると言えるでしょう。

男女差別を気にして就活する必要はない

今回は就活における男女差別について解説しました。

実際まだまだ男女差別という実態が完璧になくなってるわけではないですが、社会の変化に伴い女性を積極的に採用している企業は徐々に増えています。

そのため「女性差別があるから…」と悲観的にならず、前向きに就活に挑んでみてください。

また、企業を選ぶ際は「この企業は男女差別があるから受けない」と決めてしまうのではなく、自分が本当に行きたい企業であるならチャレンジしてみるのも良いと思います。

.png?1687327247)

.png?1640252456)