給料が「上がる仕事」「下がる仕事」ランキングを発表します

73,560 views

最終更新日:2024年01月22日

「給料が上がる仕事と下がる仕事を解説します。」

unistyle編集部のせいちゃんです。労働人口の減少、AIの普及等によって「仕事」は目まぐるしく変わっていきます。その中で、仕事の対価として支払われる給料がこれから大きく変わる職種があるようです。

今回は、給料の上がる仕事と下がる仕事ランキングから、給料が変動する理由や職種の特徴を解説します。

給料が上がる仕事・下がる仕事

それぞれのランキングを見ていきましょう。

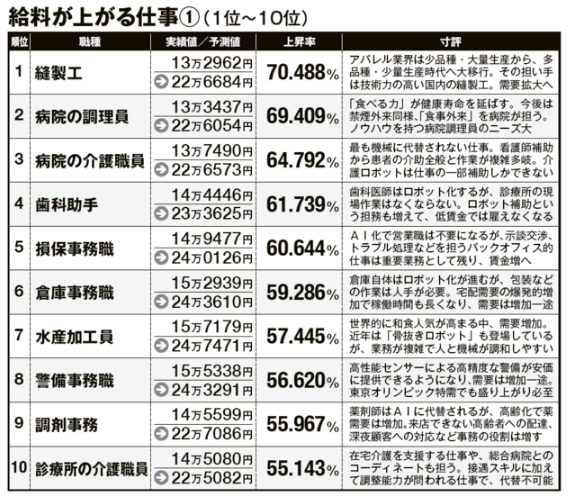

給料が「上がる」仕事

1位から50位までをここでは表示しています。

給料が上がる仕事の上位には、対人トラブル処理・複雑で繊細な動きが求められる作業・人同士の調整を執り行う業務が共通点として考えられます。

なお、就職活動に不安があるという方には就職エージェントneoがおすすめです。

アドバイザーからは、自分の就活の軸に合った企業選びを手伝ってもらえるだけでなく、その企業のエントリーシート・面接といった選考対策のサポートを受けることができます。

少しでも興味のあるという方は、下記の画像をクリックしてサービスを利用してみてください。

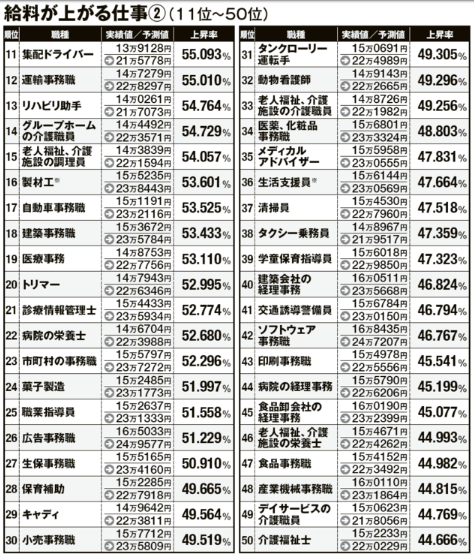

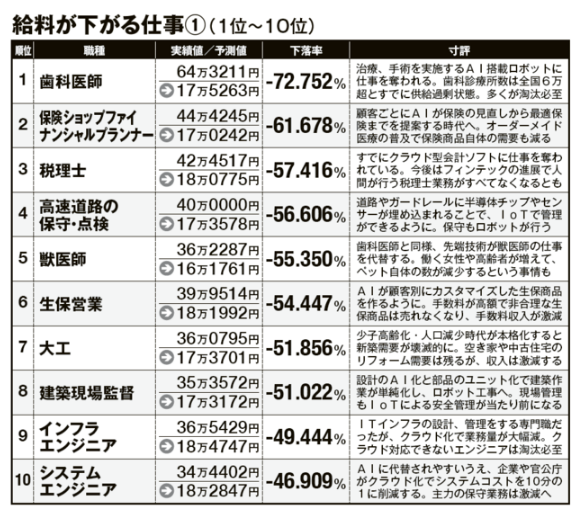

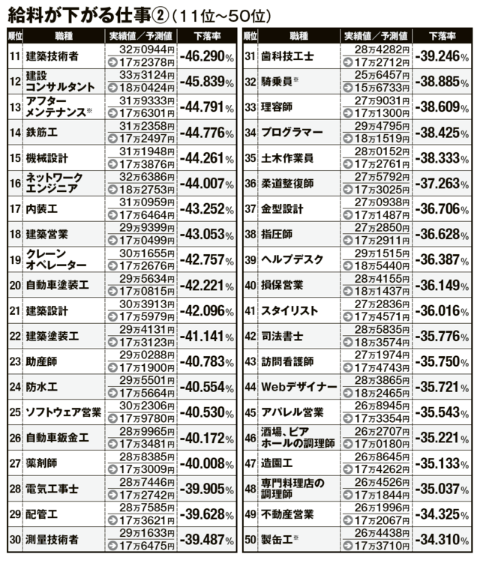

給料が「下がる」仕事

給料が下がる仕事の要素として多いものは、蓄積されたデータをもとに行う仕事・計算や情報処理があげられます。

これらの仕事でなぜ給料が増減するのか、理由と特徴をまとめていきたいと思います。

給料が増減する理由

給料が増減する最たる理由は2つだと考えられています。

それは、ニュースで見ない日はないトピックである、AIの普及と少子高齢化です。もちろん、それ以外にも要因は考えられますが、この二つが大きな要因であることは明らかでしょう。

AIの普及

AIがこれまでより安価に企業に導入できるようになり、普及していくことによって、なくなる仕事や人が担う部分が変化する仕事が多く出てきます。

AIと仕事については、unistyleの他のコラムでも紹介していますので、そちらも参考にしてください。

銀行からヒトは消えるのか?AI、自動化、FinTech【unistyle業界ニュース】

AIやらIOTやらが謳われる時代に世界のCEOが求める能力は意外にも「ヒューマンスキル」だった

市場価値を高めたい就活生必見『10年後の仕事図鑑』から見る仕事の変化「仕事にできる趣味を3つ持て」

少子高齢化

少子高齢化は、今後より深刻化する見通しです。総務省の発表では、高齢化率(高齢人口の総人口に対する割合)は2013年には25.1%で4人に1人を上回り、50年後の2060年(平成72年)には39.9%、すなわち2.5人に1人が65歳以上となることが見込まれています。

これにより、介護者を抱える世帯数も増え、医療や介護の領域の仕事の需要は高まり続けます。また、高齢者が増えることで、空き家の増加や雇用問題など、様々な領域に影響を及ぼします。

給料の増減の特徴

今回紹介するランキングは、以下の基準でランク決めされています。

【参考】

「給料が増える仕事」の中には、現在は薄給だが今後貴重になり、重宝される仕事が多く含まれていることが考えられます。

同じように、「給料が減る仕事」の中には、現在は高給だが、今後需要がなくなる・AIに代替されるため価値が低くなる仕事が含まれます。

変化が大きい仕事がランクインしており、薄給のままの仕事、高給なままの仕事はこのランキングには反映されていないため、見方を見誤らないようにしてください。

具体的に今後、給料の適正価格が変化する仕事の特徴をまとめます。

給料が下がる仕事の特徴

- AI

・AIの方が正確にできる仕事

・AIの方が早い仕事

・AIの方が安全な仕事

- 少子高齢化

・少子高齢化で需要がなくなるものを作る仕事

給料が上がる仕事の特徴

- AI

・前例のないものやを扱う仕事

・AIとの協働で複雑さが求められる仕事

・AIにはできないホスピタリティが求められる仕事

- 少子高齢化

・高齢者への細やかな接遇が求められる仕事

各職種と人気企業ランキングを見比べてみる

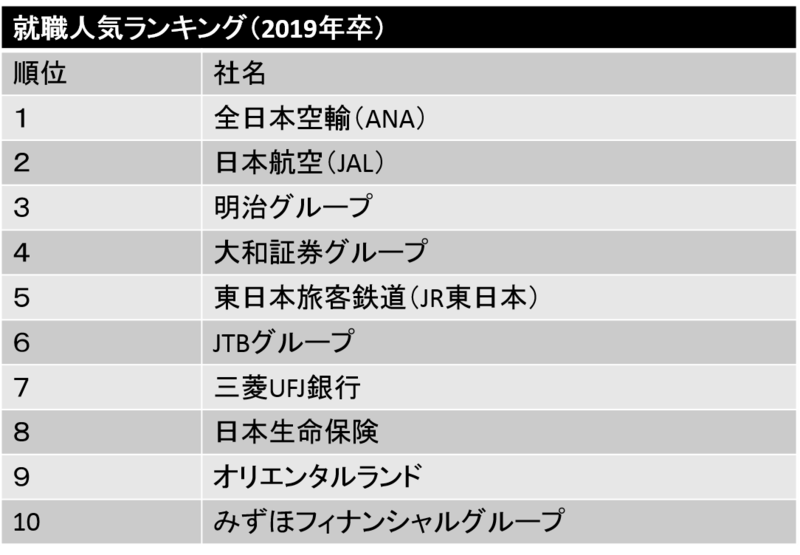

ここまで給料の話をしてきましたが、就職人気ランキングをみてみると、今後給料が下がると予想される職種を採用しているような企業が多く見受けられます。

先ほどの「給料が上がる仕事・下がる仕事ランキング」で「給料が下がる仕事」としてランクインしていた、生命保険会社がランクインしています。

生命保険会社の営業の給料は今後半額以下になっていくと予想されており、主な理由は、AIによって適切にカスタマイズされた保険を提案することができるようになると言われているからです。

同じく、銀行業務についても「計算や情報処理」が実務として比較的多い仕事になるため、同様のことが言えると考えます。

つまり、就職人気ランキングというものは、あくまで企業のブランドによるところが大半を占めているものであり、厳密には「就社人気ランキング」と言う方が正しいのではないでしょうか。

純粋な「就”職”人気ランキング」とした場合、同じような結果を得られるか考える余地はありそうです。

就社と就職を考える

いわゆる「就社」という意識で「この会社に入れば安定」という考えをもっていると、その後の社会情勢で思いもよらない形で仕事を失う、給料が下がるというリスクがあります。

これまでは、大手企業では終身雇用が一般的な考えであり、「就社」すれば定年まで働くことができ、多額の退職金がもらえるような時代でした。

しかし、終身雇用はすでに形骸化しつつあり、大手企業であっても突然の業績悪化によって大幅なリストラや退職金制度の撤廃などが頻繁に起こるようになっていることは周知のことだと思います。

転職を見据えた上でファーストキャリアは名の知れたブランド企業にいきたい、という考えの就活生が大勢います。それ自体に問題はありませんが、「有名企業に入れば有名企業に転職しやすい」というのは「就社」に当たる考え方になり、これからの時代に適応した考え方なのか今一度考え直すべきだと感じます。

一方で「就職」とは、職種に就くという意味です。

「給料の上がる仕事、下がる仕事」で先ほど解説したように、社会的な傾向を掴むと、今後需要があり給料が上がる職種が分かります。それらの職種を含む企業は今後伸びていき、結果的に企業ブランドも高まることで、数年後の人気企業ランキングの上位にランクインしてくることが考えられます。

人気企業ランキングにランクインすることは本質的ではありませんが、「転職を見据えてブランドある企業に入社したい」と考える学生こそ、”今”の人気企業ランキングだけを見て「企業ブランド」を読むということは少々打算的だと私は考えます。

ここで伝えたいことは、ブランド重視の就活生もそうでない就活生にとっても、「就社」ではなく「就職」の意識をもって企業選びをして欲しい、ということです。時代の変化、テクノロジーの発達によって、「就社」の考えはそれこそ”時代遅れ”になると考えます。

もちろん給料が全てではありませんし、それ以外にも就職先を決定するファクターは人それぞれあることは理解しています。が、給料というものは「仕事に対する対価」であり、それは年代ごとに変化していくものだということだけでも、皆さんにお伝えできればと思っています。

これからどのような職種が必要とされるのかを吟味し、自らの軸と照らし合わせてみてください。

さいごに

今回は「給料が上がる仕事・下がる仕事ランキング」から、これから人気企業ランキングに起こりうる変化を解説しました。

AIの普及や少子高齢化についてはよく耳にするとは思いますが、自らの仕事選びにまで知識を反映させている人はあまり多くはないのではないでしょうか。

今ある植えつけられた印象に左右されず、時代の変化を敏感に読み取りながら「自分が就きたい仕事はなにか」考えてみてください。