【ケース】BCGインターン参加者によるケース問題面接実況中継

31,273 views

最終更新日:2023年09月25日

外資コンサル業界完全攻略記事一覧

1.【業界研究】外資コンサルの仕組み・大手企業ランキング・選考対策まで一挙大公開!

2.【業界研究|コンサルティング】コンサルティングとは?から選考対策までを徹底解説

3.【業界研究】外資コンサル大手企業一覧まとめ

4.【業界研究】外資コンサルの年収ランキングを大公開!

1.【業界研究】外資コンサルの仕組み・大手企業ランキング・選考対策まで一挙大公開!

2.【業界研究|コンサルティング】コンサルティングとは?から選考対策までを徹底解説

3.【業界研究】外資コンサル大手企業一覧まとめ

4.【業界研究】外資コンサルの年収ランキングを大公開!

今回は、外資系コンサルティング会社における特殊な選考方法である「ケース面接」について、ボストン・コンサルティング・グループのインターン参加者より寄稿いただき、実際に面接官とのどのようなやり取りをしたのかについてお伝えしたいと思います。尚、ボストン・コンサルティング・グループでは、インターン面接の前に、論述形式でのケース問題の出題があります。

それでは早速ですが、インターン参加者の実際のやり取りについて見ていきましょう。

1.ケース面接における実際のやり取り

(入室から着席までは特筆すべきことはないので省略します)

面「うーんっと(ESや履歴書を見ながら)、○○学研究科。。。どんな研究しているの?」

※いわゆる「自己紹介をお願いします」などはありませんでした

私「研究は、〜を〜する研究をしています」

面「え、それって・・・ってこと?」

私「はい、まさしくその通りです!」

面「ふーん。・・・(ニヤリ)じゃあ今からケース面接をします。お題は、・・・そうだなー、年間の東海道新幹線の利用者数を計算してみて。」

(あ、研究関係ないんだ。)

私「利用者数というのは新幹線の乗り降りした人の数ということでよろしいでしょうか。」

面「そうだね。」

私「東海道新幹線の利用者数ということは、東京駅だけではなく新大阪駅や名古屋駅からの乗降者も含みますよね。」

面「もちろんです。」

私「分かりました。新幹線といってものぞみ、こだま、ひかりありますよね。。。うーん、全ての駅で考えるのは複雑なので、ひとまずのぞみの利用者数を考えて、そこから定数倍するという方向でよろしいでしょうか。」

面「うーん、まぁそれでいいでしょう」

(やばい、あまり反応が良くない。)

私「うーん、えーと、少し時間を頂いてよろしいでしょうか?」

面「分かりました。(時計を見ながら)では1分時間をあげましょう。」

私「ありがとうございます。」

(年間の東京駅(or新大阪駅)のぞみ利用者数=運行時間/発車間隔×定員×乗車率×365という式を書く)

※東京駅からなので「到着」は考えません

面「では、お願いします。」

私「はい。まず2つ仮定します。1つは、東京駅から新大阪駅の間の駅(品川、新横浜、名古屋、京都)で降りる人数と、

それらの駅から乗ってくる人の数を等しいとします。」

面「、、、いいでしょう。」

(ってかそもそものぞみがどこで停まるかという確認してなかったな、まぁいっか。)

私「また東京駅から新大阪駅間の駅(品川、新横浜、名古屋、京都)で降りる人数は、東京駅から乗ってくる人の半分とします。」

面「はい。」

私「そうすると、年間の東京駅からののぞみ利用者数×1.5×2(新大阪駅からも同様なので)つまり3倍が東海道新幹線ののぞみ利用者数となると思います。」

面「、、、なるほど。いいでしょう。」

私「では、東京駅からののぞみ利用者数を計算していきます。計算式は、年間の東京駅(or新大阪駅)のぞみ利用者数=運行時間/発車間隔(1日の本数)×定員×乗車率×365、という式になると思います。」

面「うん。」

私「まず第一項から計算します。運行時間はのぞみの場合始発は6時前、終電は22時前なので6 - 22時の16時間とします。そして発車間隔は10分くらいなので、16×60/10=96なので1日約100本のぞみ新幹線が発車するします。」

面「うん。」

私「次に定員ですが、定員=1車両ごとの定員×車両数=1行の座席数×行数×車両数と分解でき、新幹線は1行、ええっと、2、3、2で約7人なので、」

面「いや、新幹線は2、3の5だよ(笑)それ飛行機じゃん。」

私「あ、たしかに(恥)ありがとうございます。朝乗ってきたのに勘違いしてました。行数はうーん、だいたい15くらいですかね。(※実際は17でした)あと車両数は14くらいあったと思うので、定員は5×15×14で、・・・800くらいですかね?(しょうもない計算ミスをする)」

面「え、75×14でしょ?」

私「あれ?えっと」

面「1050だね。」

私「そうですね(汗)ありがとうございます。では1000とします。」

(こんな簡単なかけ算を間違えてしまった、、しまった。)

私「次に乗車率ですけれども、平日と休日に分けて考えます。平日は50%、休日は結構込んでるので80%とすると、期待値は、えっと(計算しだす)」

面「だいたい60%くらいだね。」

(ここは真面目に計算するとこではなかったな。)

私「(焦る)、あ、そうですね、ありがとうございます。そうすると、100×1000×60%×365で、6万×400弱なので2000万人くらいですね。これに×3すれば6000万人ということになります」

面「それでひかり、こだまも考えたら、うーん、まぁそれくらいだろうね。じゃあさ、もしJR東海から利用者数を増やしてと言われたらどうする?」

(ここまででおそらく15分くらい経っています。フェルミに時間がかかりすぎたのでやばいと思いました)

私「そうですねー、(10秒ほど考えて)やはり乗車率だと思います。新幹線の本数を増やしたり、定員を増やすだけでは結局乗車率が下がってしまい利用者数は変化しないので。方法としては大きくプロダクトとサービスに分けられると思います。プロダクトというのは新幹線のスピードや駅の場所、駅の数などです。サービスはチケット代、乗務員の質や料理、飲み物の価格・質などですね。」

面「じゃあその中で1つ提案するとしたらどうする?」

私「乗車券の価格を時期や時間によって変動させることを提案します。現在も時期によって価格は若干違いますが、数百円程度しかありません。もっと繁忙期、閑散期の価格差を20%ほどにすれば、全体の乗車率は増加し、利用者の増加によって若干の売上増加にも貢献できると思います。大阪東京間では競合となる新幹線利用者からの流入も期待できるかもしれません。」

(平凡な意見に終始してしまった。。。)

面「なるほどねー。ちょっともう時間がないからここで終わるね。最後に何か質問ある?」

私「はい、(省略)」

(質問を1つして終了。自分の意見を述べた上で質問すると、最初に面接官に共感いただきました)

2.寄稿者より

いかがだったでしょう。結構普通ですよね。フェルミでは「2つの仮定(×1,5)」が肝だったかもしれません。利用者増加のケースについては、時間的にあまり深い議論はできませんので構造的な思考、MECE感を失わないことよりも、クリエイティビティが見られていたのかもしれません(いずれにしても評価は高くなかったと思います)。

ちなみに面接は2回あり、2回目の方が感触は良かったです。そちらはフェルミでも売上増加ケースでもなく、私の研究と趣味を掛け合わせて何か生み出す、というまったく予期していない形式でした。両者(研究内容と趣味)の特徴や性質を洗い出し、できるだけ議論を発散させて新しく面白いアイデアを作る。最近は仕事でもこのようなことをしている、ということを教えていただきました。

評価が高かったと思うのは、キレる発言をしたというわけではなく、単純に「心地よく、リズムよく、楽しく議論できた」からです。相性と言えるかもしれません。また2人目の面接官への質問の際も、自分の意見に共感いただきました。そこも評価の対象になっていた可能性はあります。コンサルティングファームであっても、いわゆる「地頭」や「賢さ」がすべてではないと感じさせてくれた面接でした。

3.最後に

ケース面接の参考書など読んでいると、非常に綺麗に整理されて理路整然と話しており、自分にはできないと諦めてしまいがちですが、上記を見てわかる通り、実際のインターン参加者でも全てを理路整然と答えられるわけではありません。寄稿者が語るように、「地頭」や「賢さ」だけでなく、その人の人柄・一緒に働きたいかと思わせるかといった面接の基本中の基本も同時に評価されているようです。

フェルミ推定・ケース問題は実際のビジネスシーンでも役に立つものであり、また近年では総合商社のグループディスカッションにおいても出題されることがあるなど、その重要性が高まってきているように感じます。

外資系コンサルティング会社が第一志望でない方も一度、下記の本は読んでみると社会に出てからも活用できる知識として残ると思いますので、是非手に取って見て下さい。

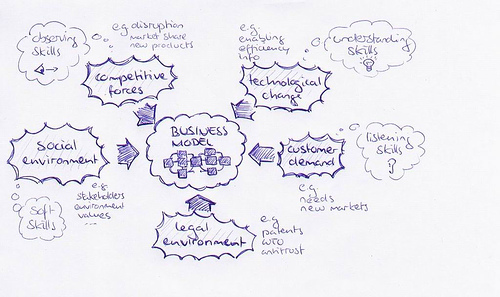

photo credit: Alex Osterwalder via FindCC