地方学生が就活でかかる費用は〇〇万円!就活費用を安く抑える方法5選!

13,059 views

最終更新日:2023年10月26日

インターンによって選考が有利になる企業が増加してきた事を背景に、就活生は早期から行動を開始する必要性が高まっています。

それに伴って地方学生の金銭的負担も増加しています。

地方学生が就活を行う際には、交通費や宿泊費など多額の費用をかけて東京の企業の説明会・面接に参加しなければなりません。

そこで本記事では、地方学生が就活でかかる費用の内訳を紹介し、その中で大きなウェイトを占める交通費を地方別・移動手段別に図解します。

また、就活費用を抑える方法や費用や時間を上手く工面し内定を得ることができた地方学生のアドバイスを紹介していきます。

以上を参考にすることで、費用や時間的労力など地方学生にとって不利な状況を乗り越え、内定に近づいていただければと思います。

- 本記事の構成

- 全体の約過半数が地方学生

- 地方学生と関東学生の就活費用格差は〇〇万円

- 都道府県・移動手段別に交通費を推定してみよう

・北海道

・東北

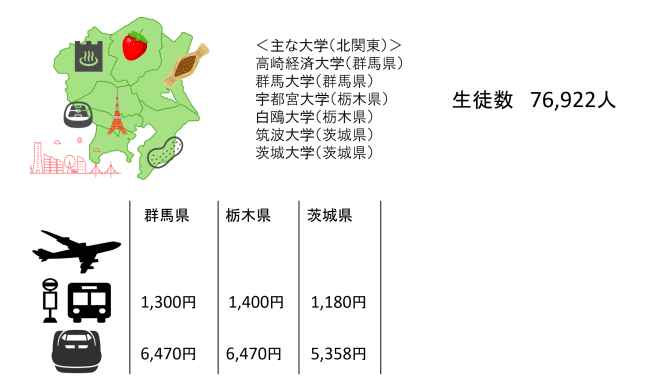

・北関東

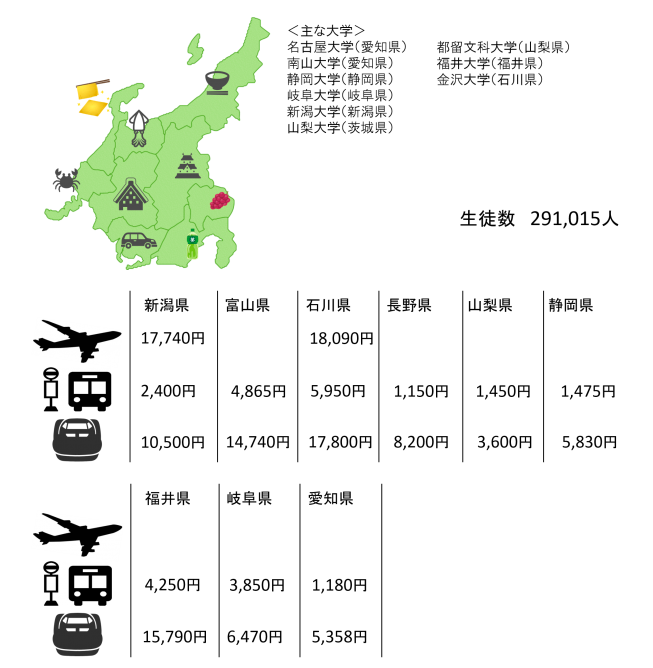

・中部

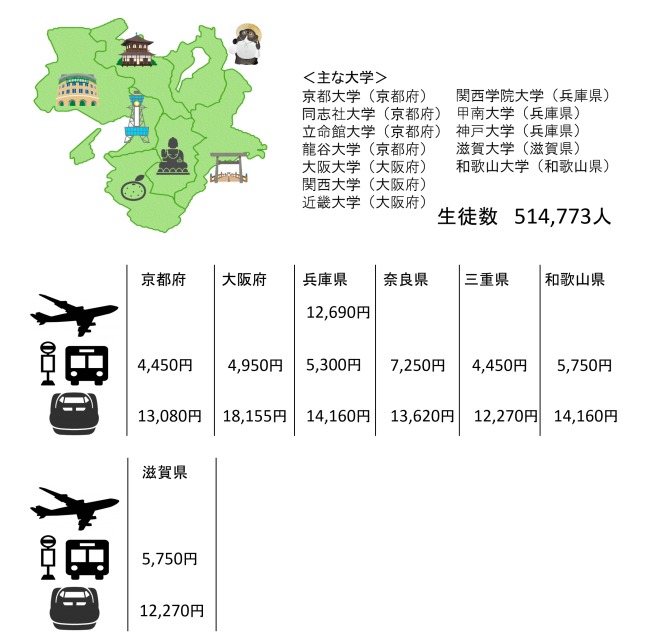

・近畿

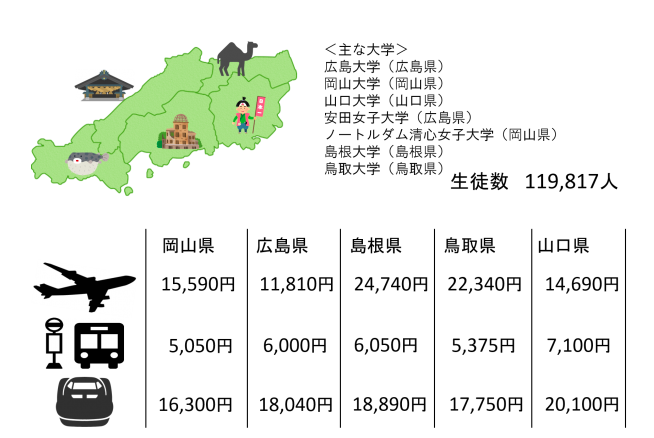

・中国

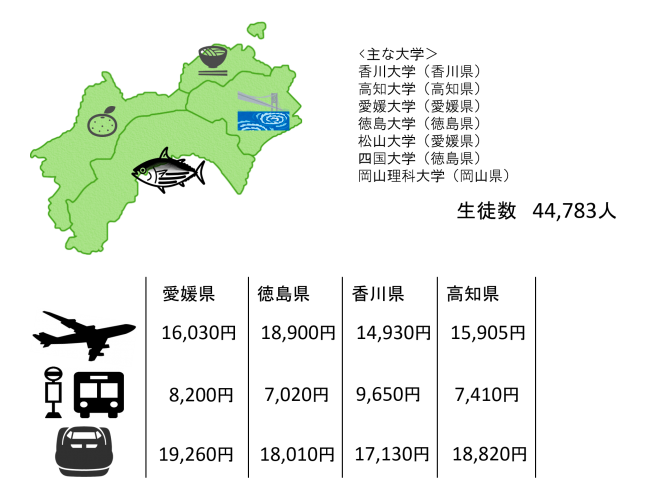

・四国

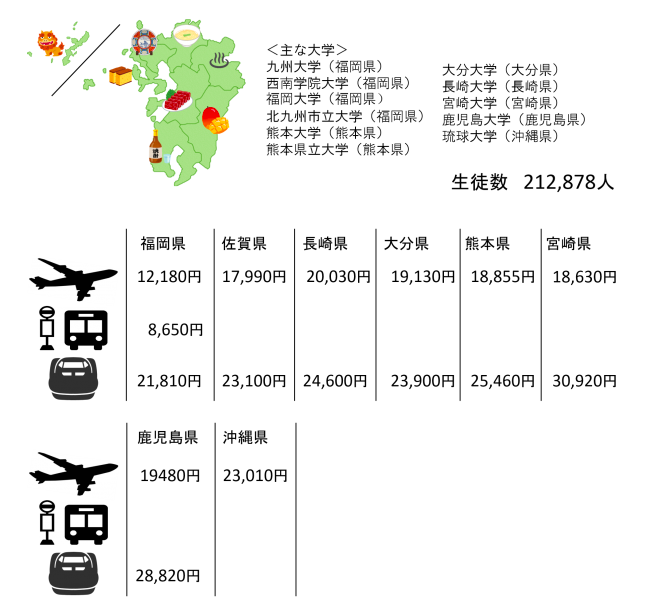

・九州、沖縄 - 費用を安く抑える方法5選!

- 大手企業内定の地方学生が送るアドバイス

- まとめ

全体の約過半数が地方学生

地方学生と関東学生の比較を通じて、現状とその対策を考察していきます。まずは全体に対して地方学生がどれくらいを占めているのかを把握しましょう。

地方学生と関東学生の比較を通じて、現状とその対策を考察していきます。まずは全体に対して地方学生がどれくらいを占めているのかを把握しましょう。

政府による2019年度の学校基本調査に基づく統計によると、261万人の学生が日本全国の大学に在籍しています。

関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)の学生数は約115万人で、東京のみで約64万人の大学生がおり、50%以上の割合を占めています。

一方、関東以外の学生数は146万人です。もちろん関西では、大阪や京都など主要都市で就職活動が行われているため、大阪・京都の学生を除くと地方学生は110万人ほどになります。

つまり、全体の約42%である110万人の地方学生が、費用や移動時間を工夫しながら就職活動を行う必要があります。

もちろん、地元に就職する学生もいますので、就職活動で関東に来なければならない学生は110万人より少なくなると思われます。

地方学生と関東学生の就活費用格差は〇〇万円

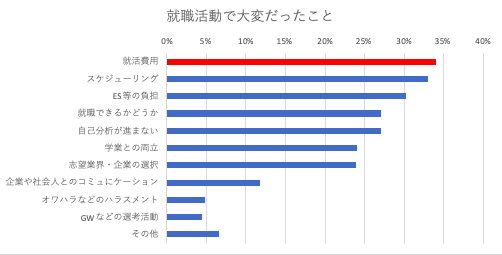

そもそも、実際に就職活動を通じて学生はどのような点が大変だったのでしょうか。株式会社サポーターズが2019年卒業見込みの日本全国の大学生560名を対象に、就職活動に関する実態調査を実施しました。

就活で大変だったこと

調査によると、就職活動を通じて実際に大変だったこととして就活費用が1位にランクインしました。

地方学生は就活費用だけでなく移動時間もかかるためスケジューリングも難しくなってしまいます。

このように地方学生は関東圏内の学生に比べて不利な側面があるでしょう。

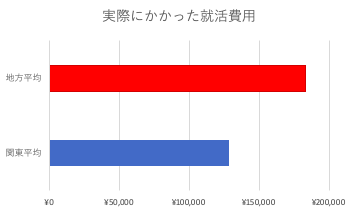

就活でかかった費用

地方・関東の学生はそれぞれ実際にどのくらい就活費用がかかっているのでしょうか。以下の図をご覧ください。

関東の学生は平均約12.5万円、地方学生は平均約18.5万円でした。関東と地方の学生では、地方の学生の方が約6万円多く就活費用がかかっていることがわかります。

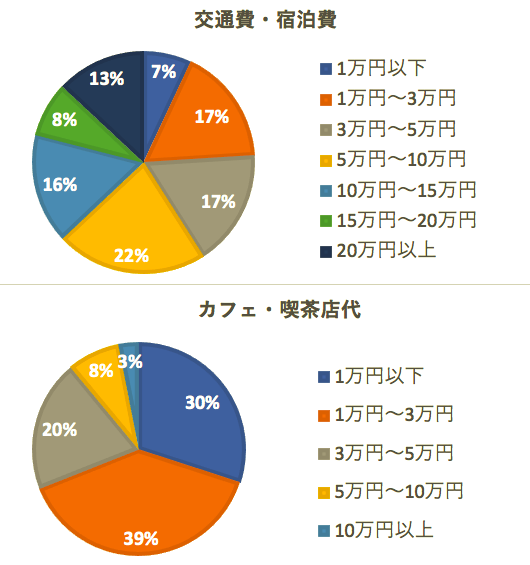

就活費用内訳

次に就活費用の内訳を見ていきましょう。以下の図をご覧ください。

30%以上の就活生が交通費・宿泊費に10万円以上かかっており、金銭的負担の大きな割合を占めていることがわかります。

加えて、面接の直前などで利用するカフェ等の代金も回数が多くなることでそこそこの出費になっているようです。

またこの調査は、560名を対象とした調査であり実状とは異なる可能性もあります。あくまで1つの参考として活用しましょう。

都道府県・移動手段別に交通費を推定してみよう

多くの学生が就職活動において金銭的負担を感じていることがわかりました。特に地方学生は、関東へ向かう交通費が大きな負担となっているようです。

それでは、今後本格的に始まるであろう就職活動に際してどの程度のお金を用意しておくべきなのでしょうか。

都道府県・移動手段別に費用をまとめたので、自分のシチュエーションに合わせて費用を推定してみて下さい。

- 文部科学省が発表した学校基本調査を参照に都道府県別の学校数を算出。

- 半数の就活生が自分で交通費を工面していることから、比較的に安いルートで算出。

- 具体的な交通費の金額は格安移動(全国の高速バス、飛行機・LCC、新幹線の最安値運賃をまとめて検索・比較できるサービス)で候補に上がった格安ルートを、移動手段別で平均値を算出。

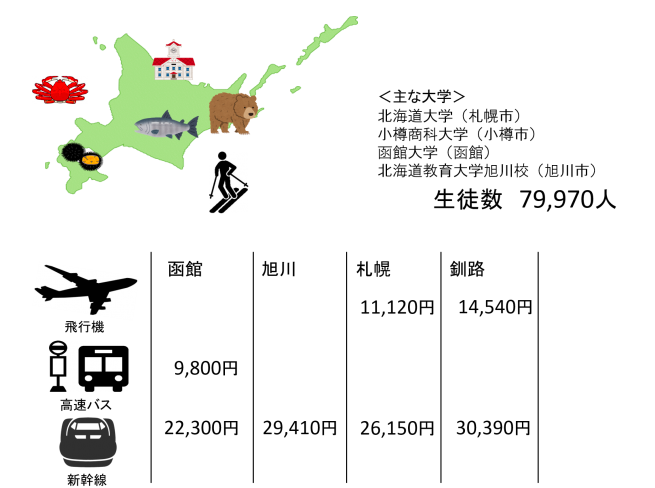

北海道

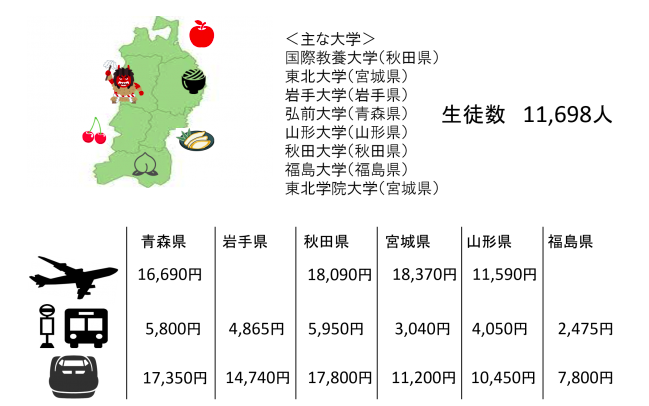

東北

北関東

中部

近畿

中国

四国

九州・沖縄

九州、沖縄、北海道などは本州と陸続きではないため、基本的に夜行バスを使うことができません。その分交通費も高くなってしまう傾向があるようです。

一方、比較的関東に近い中部地方などでは新幹線であっても相対的に費用を安く抑えることができます。

費用を安く抑える方法5選!

往復の交通費や宿泊費が大きな金銭的負担になっていることがわかりました。

往復の交通費や宿泊費が大きな金銭的負担になっていることがわかりました。

少しでも費用を節約するために、何かいい方法はないのでしょうか。

ここでは、就活費用の節約方法を5つ紹介していきます。

学割や早期割を活用する

飛行機を使う際には学割や早期割が適応できる場合があります。

以下に具体例として、航空会社が行っている割引サービスをいくつかまとめました。

- JAL「スカイメイト」

25歳以下が対象 割引率は50~60%程度 事前予約不可 - ANA「スマートU25」

25歳以下が対象 割引率は50~60%程度 事前予約不可 - スカイマーク「U21直前割」

21歳以下が対象 割引率は50~60%程度 前日から予約可 - ソラシドエア「予約ができるヤング割」

学生であれば年齢制限なし 割引率は50%程度 予約可

どの航空会社も割引率は50%前後のようです。当日予約のみの航空会社もあれば予約可能な航空会社もあります。それぞれシチュエーション合わせて有効に活用しましょう。

また学生証の提示が求められる可能性が高いので忘れないようにしましょう。

格安の移動手段を活用する

格安移動手段としては主にLCCと夜行バスの2つがあります。

LCCは格安ですが、「機内サービスがほとんどない」「預け入れ荷物が有料」などのデメリットもしっかり考慮しましょう。

夜行バスも格安ですが、長時間の移動となってしまい体力的に辛い場合もあります。交通費を節約するあまり万全の体調で臨めなくなってしまっては本末転倒です。自分の体調とよく相談して選択しましょう。

格安の宿を活用する

長期滞在する場合にネックとなってくるのが宿泊費です。

ただ宿泊を抑えるだけなら友人宅に泊まるのがベストです。それが難しい場合は、カプセルホテル、ネットカフェ、ホステルなど様々な選択肢が存在します。しかしこれらの環境が満足に就活できる環境とは限りません。

そこで今回は宿泊を安く抑えつつ就活生にとって環境が整えられた「就活シェアハウス」という施設を紹介します。

「就活シェアハウス」とはシェアハウスという形態をとっており、ドミトリーまたは個室に共用のキッチンや水回りが付帯しています。

多くは1泊あたり2000円前後であり、宿泊費を安く抑えることができます。また宿泊者全員が就活生であるため交流の場として有益な情報を仕入れることもできるでしょう。

部屋の形態も完全個室であったり、就活の関連する本が置いてあったりするような施設もあるようです。

例えば、日本最大級の就活シェアハウスである「地方のミカタ」は、東京・新宿に拠点を置き、都内10箇所以上でシェアハウスを展開しています。

就活シェアハウスは上記以外に、部屋のタイプや金額などによって様々なものが存在しています。興味がある方は以下のリンクなどを参考にしてみて下さい。

面接日程を調整し交通費を浮かす

近年は企業側も地方学生に配慮し、交通費を負担してくれる企業が増えています。

そこで、東京に滞在し続けることで交通費を浮かせているツワモノもいるようです。

しかし企業側も領収書などの提出を求める場合が多いので、一概にこの方法が可能であるとは言い切れません。

オンライン面接を実施している企業や交通・宿泊費を負担してくれる企業に応募する

企業によっては一次選考をオンラインで実施したり、自己PR動画によって選考する場合もあります。

このような選考フローを実施している企業を狙ってインターンなどに参加することで交通費を安く抑えることができるでしょう。

大手企業内定の地方学生が送るアドバイス

unistyleでは、地方学生でありながら大手企業に内定した方からのアドバイスをコラム記事として掲載しています。

unistyleでは、地方学生でありながら大手企業に内定した方からのアドバイスをコラム記事として掲載しています。

以下はその記事から何点かのアドバイスを抜粋しました。ぜひ参考にし、次の行動に活かして下さい。

井の中の蛙になるな

また、東京で就職活動をしている学生であれば当たり前に知っているイベント情報でも、地方では知る人が少ないということもよくあります。

そこで注意してほしいのが「周囲の学生とうまく協力しつつ同調しないこと」「視点を東京の学生と同じ高さに持つこと」の2つです。

地方の大学生は、東京の学生と比べ狭い世界で生きていて大手企業を知らずに周囲の中小企業に就職しようとする学生が多い傾向にあります。

文系学生であれば、その地域の地方銀行や新聞社、テレビ局、理系学生であればニッチな産業ではシェア1位のような企業や評判がいいという理由だけの会社という考えにいきついてしまいがちです。

これでは視野が非常に狭いため、東京の学生が見ているトップ企業に入ることは難しいでしょう。

さらに地方学生が良い企業と思う上記の地銀の内定者の多くは、旧帝大早慶のUターン組が半分以上占めたりするという現状も待ち受けています。

まずは現状を知るために都内の企業のインターン参加者と就職活動について話すことをお勧めします。

東京との時間の格差:時間を惜しむな

そのため東京の学生は将来を見据えて1・2年生の頃から長期インターンに積極的に参加している人が多くいます。その中でメンターやロールモデルとなる社会人を見つけ将来のなりたい像を明確にしている学生も少なくありません。これは何もしていない人と比べるととても大きな差になります。

最近では、WebやSNSを通じて、オンライン説明会や面談が開催されるなど、以前よりも地方学生が情報収集しやすい環境になっています。東京での就職活動をしようと思っている人は、早い段階から1Dayインターンシップやサマーインターンに参加してみてください。

満足いく就職活動を終えた先輩を頼りまくれ

私も今の大学で満足いく結果を残した先輩方にESの添削をお願いしたり、飲みにつれていってもらったりして、自らの就職活動に対する考えのレベルを上げるように努めていました。また、就職活動中は常に将来の悩みが生まれてきます。そういったときに良き相談相手としてその先輩方にはお世話になりました。少なくとも地方大学の学生でトップ企業に内定した学生は有名大学の学生との競争に勝つ実力の持ち主です。

そういった先輩の取り組み・思考は非常に良い勉強になりますので、周りにいれば恥ずかしがらず積極的にコミュニケーションをとってください。

情報や費用などの面で地方学生が不利であることは事実です。まずはその事実をしっかりと受け止めましょう。

そして、視野を広く持ちながら時間を有効に活用しOB・OGとの繋がりを大切にしましょう。

まとめ

地方学生の就活における格差からその負担の大部分を占める金銭的負担の内訳について解説してきました。

またそこから地方学生が取りうる対策について、また実際に地方学生でありながら大企業に内定した先輩からのアドバイスを紹介しました。

地方学生が金銭的・時間的負担が相対的に多いことは事実です。しかし限られた条件の中で自身が出せる最高の結果を出すことが大切です。

今回ご紹介した対策などを活用し、自分が理想としているキャリアを目指し複数内定を持ったうえで自分の意志で入社先を決められるように、悔いのない就職活動にしましょう。