【20卒体験談】まちづくりをしたい私が”デベロッパー”ではなく”鉄道会社”を選ぶまでの話

37,659 views

最終更新日:2024年10月23日

この度unistyleにて記事を投稿させていただくことになりました、20卒の内定者です。

はじめに簡単な自己紹介をします。

・土木工学を専攻し、まちづくりに興味をもった状況で就活をスタート

・最終的に大手私鉄会社に内々定

まちづくりの会社ときくと、多くの方は真っ先にデベロッパーを思い浮かべるかと思います。もちろん、私も最初はデベロッパーを志望していましたが、最終的には鉄道会社を選択することになりました。

今回は、なぜまちづくりをしたい私がそのフィールドとして”鉄道会社”を選んだのかについてお話できればと思います。

-

- 本記事の構成

- なぜ鉄道業界を選んだのか

- 大学院生の効率的情報戦略

- さいごに

なぜ鉄道業界を選んだのか

まちづくり≠デベロッパー

就職活動を開始した修士1年の6月頃、人の生活の基盤となるまちづくりに携わる仕事に就きたいと私は漠然と考えていました。

とはいえ、それだけではどの業界を見ればいいのかさえ定まらず、夏インターン選考のES〆切が迫ってくる中で、一足はやく就職活動を終えたM2の先輩に相談してみると、こんな返事が返ってきました。

確かにその通りで、多くの業界(行政、ゼネコン、デベロッパー、鉄道会社、建設コンサルタント、etc)が何かしらの部分でまちづくりに関わっており、その関わり方はオーバーラップしている場合もあれば全く異なる場合もあります。

例えば、法律や制度という観点で関わりたければ行政、実際にものをつくるのであればゼネコン、プランニングであればデベロッパー、といった具合に業界によって活躍できるフィールドが異なります。

不動産業界の仕事は大きく分けて開発/販売・仲介/管理という3つに分類することができます。(中略)

ハウスメーカーは住宅デベロッパーとも呼ばれますが、その名の通り住宅の開発を行っています。この「住宅デベロッパー」ような特定の分野での開発を行う会社は専門デベロッパーと呼ばれています。対して総合デベロッパーは住宅に限らずショッピングモールやリゾート地などの大規模な開発を行なっており、「街づくり」を担っていると言えます。

参考:【業界研究|不動産】デベロッパー/販売・仲介/管理それぞれの業務内容とトピックを紹介

上流計画から出来上がりの部分まで関わりたい

6月の段階では、まちづくりのどの部分に関わりたいのか明確に定まっておらず、また各々の企業がどのように関わっているのかの理解(企業研究)も浅い状態でした。

そこで、夏インターンでは各業界研究を目的とし、「まちづくり」をキーワードに様々な業界の企業のインターンに参加しました。

様々な企業のインターンに参加していく中で、まちづくりの上流(構想、プランニング)から下流(建設、マネジメント)まで全てに関わることのできるデベロッパー業界に興味を持ち、夏の終わり頃にはデベロッパーと鉄道デベに志望が固まっていました。

中でもデベロッパー業界に惹かれた理由は大きく次の2点になります。

- どんなまちをつくるのか、というプランニングの部分に携わることができる

- 実際に建物を建てた後、それで終わりではなくその先のマネジメントの部分にも関わることができる

デベロッパーへの違和感、鉄道業界という選択

夏のインターンを経て、デベロッパー・鉄道業界が第一志望となった私は、その2業界に絞って就活を進めていきました。

しかし、OB訪問や説明会など企業研究等を進めていくうちに、自分の中でデベロッパーに対して違和感を持つようになりました。

違和感の原因を突き詰めてみると、自分自身の就職活動の軸とのズレが原因であるとわかりました。

そもそも、私は企業選びの軸を大きく2つ持っていました。1点目は地域スケールでの面的なまちづくり、2点目は中長期的な視点でのまちづくりです。

大学・大学院と土木工学を専攻していたことで、目立たずとも人々の生活を身近なところで支える公共性の高い社会インフラの重要性や、社会インフラの開発における中長期的なものの見方の大切さは学んでいました。

また、まちづくりに関しても単に建物を建てるだけではなく、地域単位でどのようなまちにしていくべきかというマインドが体に染みついていたことも企業選びの軸設定に影響があったと思います。

そういった点で、不動産の開発がメインであり、建物の資産価値を高めることで高い収益性を出していき、開発エリアがある意味限定されないことから、投資・開発・回収を比較的短いサイクルでかつ様々な場所で展開していくデベロッパーは、私の中では、点的で短期的なまちづくりであるように感じられてしまいました。

一方で、鉄道や不動産、生活サービスといった多様な事業領域の総合力を活かし、建物自体ではなく沿線地域全体の資産価値をあげることを主目的として、中長期的な視点で面的な開発を進めている鉄道会社に、より魅力を感じるようになりました。

開発エリアが限定的という欠点もありますが、地に足のついたまちづくりをしていきたいと考えていた私にとっては、沿線から逃れられないという部分はむしろプラスに働きました。

大学院生の効率的情報戦略

就職活動はある意味婚活?に近いものであり、数ある企業の中から如何にして自分と相性の良い企業を見つけるか、が大事だと考えていました。

就職活動はある意味婚活?に近いものであり、数ある企業の中から如何にして自分と相性の良い企業を見つけるか、が大事だと考えていました。

例え同じ業界で同じような業務を行っていたとしても、社内の雰囲気などは企業によって大きく異なるということは、先に就職された方々にお話を伺うと明確でした。一方で、企業との接点の持ち方も多様な形態があり、研究と就活を両立させる必要のあった私にとっては、如何にして効率よく情報を収集していくかが重要なポイントでした。

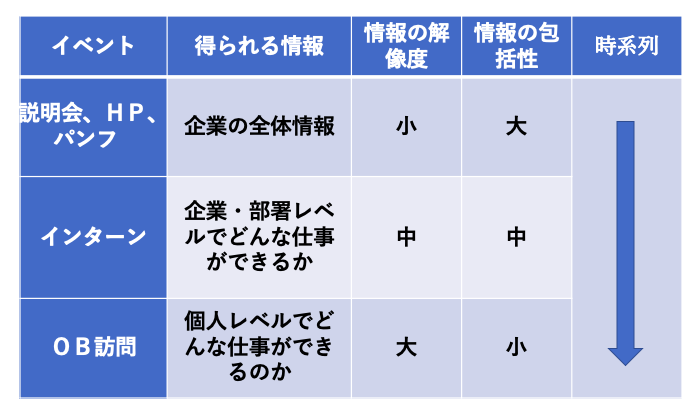

そこで、数ある情報媒を自分なりに分類(下表)し、各企業における現状の理解度と照らし合わせながら、次にやるべきことを明確にて実行しました。

例えば、夏インターン選考では、簡単な企業研究とインターンで何を得たいのかを明確にしておけば十分なので、選考前に説明会やHPをみて、その企業の基本的な情報は押さえつつ、簡単にその企業でどのような仕事がしたいのかのイメージを持っておきます。

そして夏インターンで興味のある部署がどのような業務に取り組んでいるのか理解するのと同時に、社員の方とコネクションを作ります。

夏にコネクションを作っておくことで、私の場合、秋以降は社員訪問を多く行い、自分のやりたいこと、その企業でできることをより具体的にしていきました。こうすることで、本選考の際のより踏み込んだ質問に対しても自信を持って答えることができました。

さいごに

選択した私鉄会社が果たして正解だったのか言われると、私自身答えはまだわかりません。

選択した私鉄会社が果たして正解だったのか言われると、私自身答えはまだわかりません。

もしかしたら数年後に今の選択を後悔しているかもしれませんが、そもそもまだ働き始めてすらいません。複数社から内定を頂き、どこを選択するか悩んでいた時、ある企業の人事担当の方がおっしゃっていたことが今でも記憶にのこっています。

未来を予測することはできても、未来を当てることはできません。新卒カードはもちろん貴重なものではあるので、人生の大きな節目となる就職活動は慎重になると思いますが、いつだって頑張るのは現在だと思います。