3ヶ月でTOEIC950点を取った人のお話

61,777 views

最終更新日:2023年10月25日

Unistyle株式会社の樋口です。

3ヶ月の準備の末、先日受けたTOEICで950点を取ることができたので、具体的に使用した参考書や勉強時間の記録を共有しておきたいと思います。

TOEIC900点あれば就活で絶対有利というわけではありませんが、少なくないプラス効果もあるので、ぜひ挑戦してみてください。

・使用した参考書

・必要な勉強時間とそれぞれの配分

・単語力は重要

・TOEIC公式問題集は3冊を2周ずつ

・リスニングはディクテーションが地味だけど効果的

・仕上げに文法3周

・TOEIC900点は就活に有利か?

・最後に

使用した参考書

使用したのはTOEIC公式問題集vol4〜6、単語帳1冊、文法問題集1冊だけです。

使用したのはTOEIC公式問題集vol4〜6、単語帳1冊、文法問題集1冊だけです。

具体的には以下の参考書を利用しました。参考書については向き不向きもあるので、TOEICブログやAmazonのレビューを読みながらある程度のあたりをつけた上で、書店で実際に手にとって選ぶことをおすすめします。

【TOEIC 公式問題集vol4 ~ 6】

TOEICテスト新公式問題集〈Vol.4〉

TOEICテスト新公式問題集〈Vol.5〉

TOEICテスト新公式問題集< Vol.6>

公式問題集で本番と同程度の問題に慣れようと思っていたので、公式問題集を利用しましたが公式問題集だと値段が高いって学生は下記のような600問入った問題集を代替として使っても問題ないと思います。

【金のフレーズ】

TOEICのブログなどを読んでいて最も多く言及されており評価も高かったこちらの単語帳を利用しました。

例文が少ない、発音記号が記載されていないなどの点はデメリットですが、TOEIC頻出単語とフレーズだけを掲載しているため無駄なくTOEICに必要な単語が学べたと感じました。

【新TOEIC TEST英文法スピードマスター】

私自身が学生、社会人時代にこの文法問題集を使っていたので今回もこれを利用しましたが、大学受験文法の問題が多く、新規にこの本で文法を学ぶ必要はないかもなーと思いました。

3ヶ月というといろいろ手が出せそうですが復習に力を入れるとなると意外にもできることは限られてきます。あれこれ様々な問題集に手を出すよりは復習に力を入れて1冊、1冊を吸収する方が身につくものが多いでしょう。

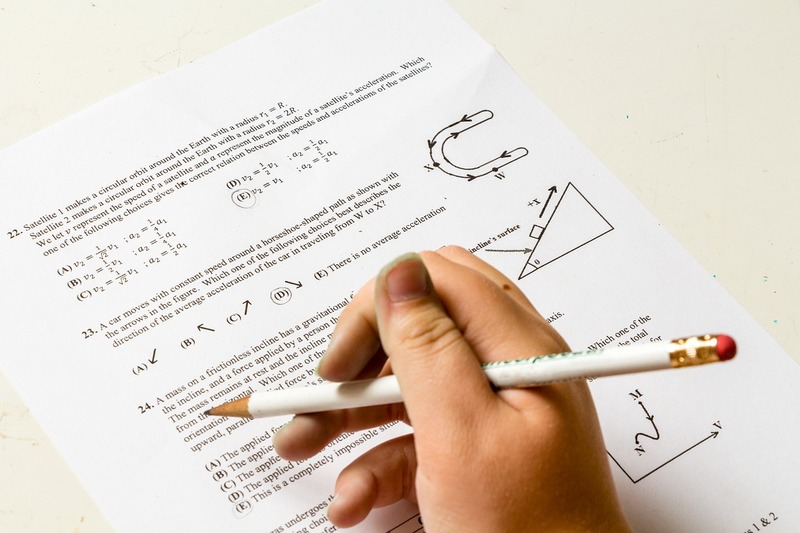

必要な勉強時間とそれぞれの配分

社会人で働きながら対策したため、1日に取れる時間は2時間~3時間ほどでした。

社会人で働きながら対策したため、1日に取れる時間は2時間~3時間ほどでした。

1週間のうち6日は勉強して、3ヶ月続けたので、大体ですが2~3時間×6日×12週間の合計144時間~216時間は勉強したと思います。具体的には下記のような配分で勉強したと記憶しています。

TOEIC公式問題集 :2時間×6回×2周 = 24時間

公式問題集Reading復習 :1.5時間×6回 = 9時間

公式問題集Listening復習 :5.5時間×6回×2周 = 66時間

単語帳 :40分×週6日×12週 = 48時間

市販の文法問題集 :30分×10章×3周 = 15時間

上記を合計すると162時間となっていますが、大体上記の勉強時間は確保していたと思います。

週の初めにTOEIC公式問題集1回分を解いて、その後は毎日Lisningのディクテーションでの復習40~60分+Readingの復習or文法問題集30~40分+単語帳を通勤時間に40分という形でこなしていました。

分量に幅がありますがその日の調子や問題の難しさによって前後するイメージですがノルマとしてこなすことはこなす感じで進めていました。

上記の配分の通り、リーディング対策は捨てています。

もともとリーディングが苦手ではなかったことと単語帳での勉強とListeningの対策でリーディングの対策はまかなえると思ったため、限られた時間の中で対策するのは有効ではないと考えてバッサリ切っています。

それでは個別にどのように勉強したのか具体的にご紹介します。

単語力は重要

私自身は大学受験期には英単語は何となく単語帳を1周して、覚えられない単語は長文を読みながら覚える派でしたが、今回のTOEICの勉強で単語力の重要性に気付かされました。

私自身は大学受験期には英単語は何となく単語帳を1周して、覚えられない単語は長文を読みながら覚える派でしたが、今回のTOEICの勉強で単語力の重要性に気付かされました。

様々なTOEIC勉強法のブログなどを読むうちに、TOEICのように頻出単語が決まっている試験で短期間で点数をあげるのであればTOEIC用の単語帳を1冊完璧にしたほうがよいと考えて、上記で紹介した金のフレーズに取り組みましたが、公式問題集を解いても勉強した単語が出てきて成果を実感できました。

具体的には通勤の行きの時間に新しい単語50〜100語をネット上でダウンロードした音源(http://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=13545)をiPhone聞きながら、ザーッと1周し、帰りの時間に行きの時間に1周した単語をもう1周するという形で勉強していました。

1周目で8割り程度覚えて、2周目で9割、3周目ではほとんど全ての単語を覚えて、よく間違える単語の目星がついたので直前期にはその単語を重点的に覚えていました。

【金のフレーズ】

これまではReading partでわからない単語があっても雰囲気で意味を類推して何となく解くということをしてしまいがちでしたが、単語帳を1周してからはだいぶ類推して解くということが少なくなったと思います。

単語を学ぶことでPart5の問題も解けるようになったため点数の底上げがされたと感じました。

TOEIC公式問題集は3冊を2周ずつ

TOEIC公式問題集はvol4〜6の3冊を書い、それぞれ2周ずつ解きました。上記の通り、勉強を始める初日に解いて1週間半〜2週間かけてListening、Readingを復習するというサイクルで試験本番までに6回分の試験を解きました。

TOEIC公式問題集はvol4〜6の3冊を書い、それぞれ2周ずつ解きました。上記の通り、勉強を始める初日に解いて1週間半〜2週間かけてListening、Readingを復習するというサイクルで試験本番までに6回分の試験を解きました。

試験を解く際には特に意識せず本番と同じ時間で解くことだけ注意していました。試験自体が2時間とボリュームがあったので、試験を解いたらその日は勉強する時間が単語勉強以外は捻出できないという感じでした。

リスニングはディクテーションが地味だけど効果的

リスニングはTOEIC公式問題集の復習をひたすらディクテーションで行っていました。ディクテーションとはスクリプトをまったくみないまま、何度も英文を聞いて話している通りに書き写す勉強方法のことです。

リスニングはTOEIC公式問題集の復習をひたすらディクテーションで行っていました。ディクテーションとはスクリプトをまったくみないまま、何度も英文を聞いて話している通りに書き写す勉強方法のことです。

非常に地味で根気のいる勉強法ですが、リスニング力をあげるには非常に効果的であると感じました。

慣れないうちは1文通して聞いた後に、1〜3単語ずつぐらいで音声を止めて書いて文章にするという形で進めます。Part1の短いA、B、C、Dの4文を書き写すにも結構な時間が最初はかかってしまいました。

全て聞き取れなくてもある程度のところで見切りをつけてスクリプトみて答え合わせを行い、答え合わせをした後に再度スクリプトを見ないでディクテーションを行うといったサイクルで進めていました。

最初のうちは全然できないのですが、だんだんと文章で頭に入るようになり、簡単な文章であれば一切止めずに書き写すことができるようになり、勉強効率もあがっていきます。

非常に地道な勉強方法ですが、リスニングの勉強はややもすると、何となく聴いてしっかりと聞き取れていないにも関わらずスクリプトを読んでわかった気になって結局身についていないということがよくあるものだと思います。(過去の私がそうでした)

今回の勉強で地道な勉強はやっぱり重要だということに気付かされました。

仕上げに文法3周

文法は仮定法や比較級などの感覚を取り戻すために、過去に解いたことのある文法問題集を3周しました。

文法は仮定法や比較級などの感覚を取り戻すために、過去に解いたことのある文法問題集を3周しました。

3周したといっても既に解いたことのある問題集だったため復習の要素が強く30分ぐらいでサクサクといて解説を読むような感じで進めていました。

就活生であれば受験生時代に勉強した参考書かつ分量がそこまで多くないもので復習する感じがよいと思います。

1周目は実際に紙に書いて説いていましたが、2周目以後は答えを隠しながらサクサク答え合わせを行うといった具合に単語帳を勉強するぐらいの気楽な感じで勉強していました。

TOEIC900点は就活に有利か?

TOEIC900点あることがいわゆる採用基準(参考:「スクリーニング基準」と「採用基準」の違い)に直結するわけではなく、TOEIC900点あることが決めてで内定をもらうことはないと思われます。

TOEIC900点あることがいわゆる採用基準(参考:「スクリーニング基準」と「採用基準」の違い)に直結するわけではなく、TOEIC900点あることが決めてで内定をもらうことはないと思われます。

一方で、東大、早慶レベルの学生でもTOEICの平均点は約800点(参考:上位校の平均点は789点!TOEICの点数アピールは人気企業では通用しないかもしれない)なので、TOEICで900点あればそれだけで個人として努力ができる人材だというのは伝わるでしょう。

なお、入社前の内定者にもTOEICの勉強をして900点を取るのはおすすめです。

特に駐在など海外勤務を希望している場合は、その本気度が伝わりますし、実際に入社めにTOEIC900点を取得することで海外系の部署に配属された内定者が複数名います。

ちなみにソフトバンクであれば、TOEIC900点を取得すると100万円のボーナスがもらえる制度があるようです。

最後に

もちろん個々人のスタートのレベルに応じて勉強時間や必要な参考書は前後すると思いますが、地道に効果的な勉強を続けることがTOEICのスコアアップにつながります。英語勉強しないとなと思っている人の刺激に少しでもなれば幸いです。

もちろん個々人のスタートのレベルに応じて勉強時間や必要な参考書は前後すると思いますが、地道に効果的な勉強を続けることがTOEICのスコアアップにつながります。英語勉強しないとなと思っている人の刺激に少しでもなれば幸いです。

photo by Martin Thomas