リアルとデジタルの垣根を越えてなめらかに繋がり、ライフスタイルに寄り添った体験を実現するSmart Customer Experienceとは|NTTコム内定者がインタビューしてみた

5,800 views

最終更新日:2023年09月28日

2021年6月、全長約900メートルにも及ぶ、名古屋市の久屋大通公園をデジタル空間に再現した企業の取り組みがあった。

この取り組みでは、公園や店舗というリアルの場とデジタル空間を活用して「新たな顧客体験の創造」を目指す「Smart Customer Experience(以下、Smart CXと表記)」の観点で共同実験が行われた。

これらの取り組みを主導したのは、NTTコミュニケーションズ。NTTコミュニケーションズは、Smart CXでOMO(Online Merges with Offline)という考え方をもとに変革を起こしている。

そこで今回、NTTコミュニケーションズのSmart CX推進室に所属する3名の社員にSmart CX、OMOの取り組みについて話を伺った。

◆自己紹介

私大文系出身。サークル、バイト、遊びをそつなくこなす、いわゆる「普通の文系大学生」。

◆志望業界

情報通信、インフラ(鉄道が中心)、金融(銀行が中心)

◆就活軸

企業や人の大切な部分を下支えすることを通じて、やりがいを実感しながら仕事をすること。社会を下支えするインフラや金融業界の中でも、将来的にも社会からのニーズが見込める領域を志望していたことから、情報通信業界を志望。

◆NTTコミュニケーションズの志望理由

情報通信業界の中でも、「顧客にとって最適な提案ができる環境」と「自身の課題解決幅を広げることができる環境」が揃っていることに惹かれたから。

- 本記事の構成

- なぜNTTコミュニケーションズは、公園のデジタル化に取り組んだのか

- 気づけば自分の"好き"に囲まれている?Smart CX実現のカギを握る「OMOのデータ」の可能性

- NTTコミュニケーションズがSmart CXを実現できる3つの理由

- 企業の垣根を越えた新たなライフスタイルの提案、それがSmart CXの理想像

- 編集後記

- 終わりに

なぜNTTコミュニケーションズは、公園のデジタル化に取り組んだのか

※上記の写真:左から藤田さん、齊藤さん、山﨑さん

2015年NTTコミュニケーションズに入社。関連企業にて、コミュニケーション基盤サービスの構築に携わった後、コンタクトセンター基盤のコンサル・ソリューションパッケージの企画を経験。現在はSmart CX推進室にて新規ビジネス立ち上げを推進する傍ら、「OPEN HUB」のカタリストを務めるなど、幅広く活動している。

2018年NTTコミュニケーションズに入社。入社1~3年目では、主に提案コンサル業務を担当。当時、AI音声自動応答ソリューションのプロトタイプ開発に携わり、手を動かせるコンサルタントとして活躍。2020年2月にSmart CX推進室の立ち上げメンバーに加わり、現在はプラットフォームの構築・新規機能の開発業務を行っている。

2017年NTTコミュニケーションズに入社。関連企業にて3年間にわたってクラウドサービスのプロダクトマネジメントを経験後、Smart CX推進室の立ち上げに携わる。現在はパートナー企業との共創を推進するための提案コンサルティング業務を行っている。

今回インタビューに答えていただいた3名の社員の簡単な経歴を上記に掲載しています。自身のキャリアプランを考える際の参考にしてみてください。

__御社にはバーチャル空間で公園を再現した事例があると伺いました。実際にどのようなことができるのでしょうか?

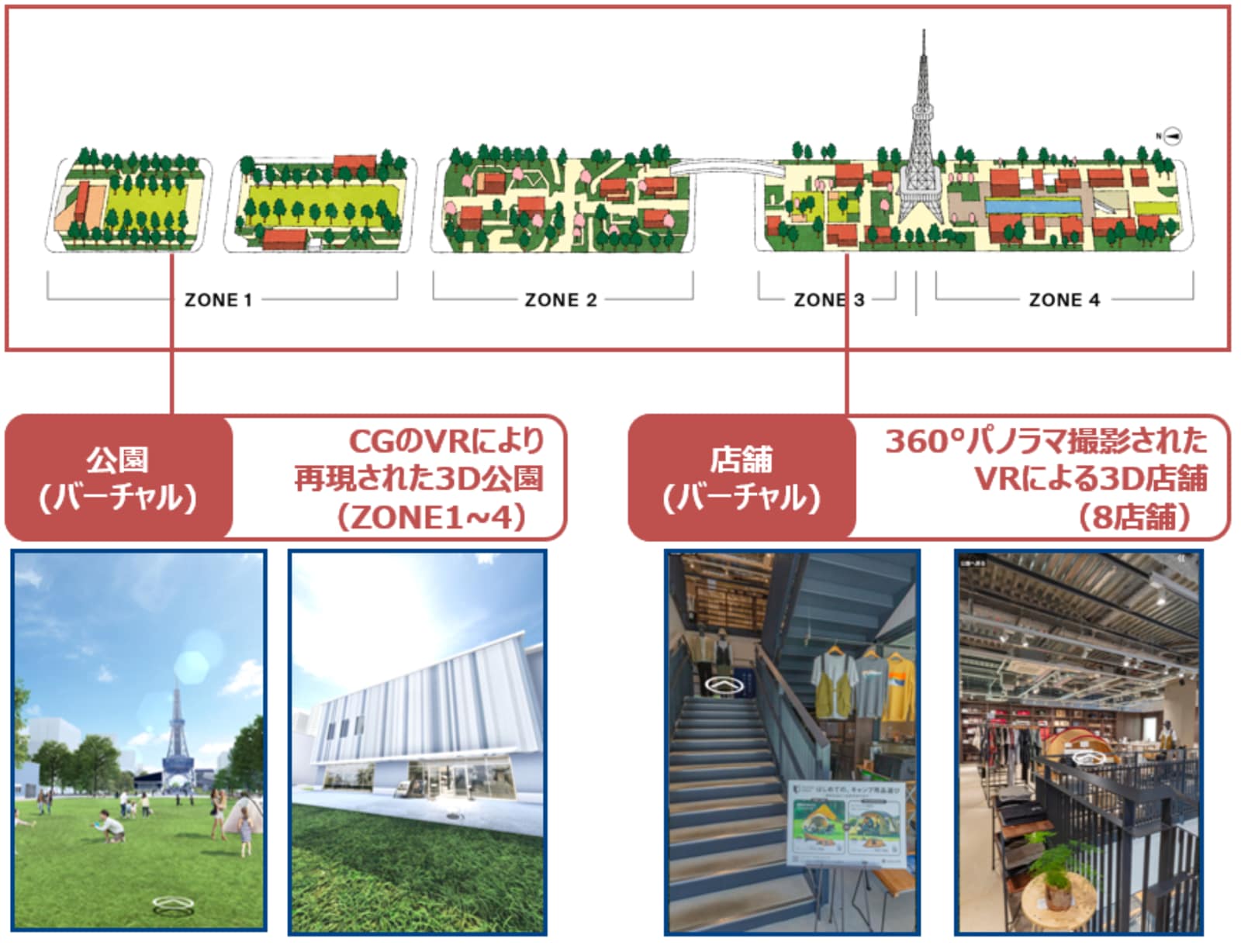

藤田:弊社は、2021年6月にCGのVRを用いて名古屋市の久屋大通公園を「Hisaya Digital Park」としてバーチャル空間に再現しました。

下図の画像中央にあるのは「矢場とん」の広告です。

この広告をクリックすると、実際に「矢場とん」のページにアクセスし、注文をすることができます。

また、公園内にある店舗の中に入ることもでき、店内を歩きながら商品を見ることが可能です。カメラでリアルの店内を360°パノラマ撮影し、PhotoVRという技術でVR化しています。どのようなコーディネートでディスプレイされているかがわかり、文字が読めるくらい細部まで拡大もできるので、将来的にはここから購買につなげたいと考えています。

気づけば自分の"好き"に囲まれている?Smart CX実現のカギを握る「OMOのデータ」の可能性

__なぜ、公園のデジタル化に取り組んだのでしょうか?

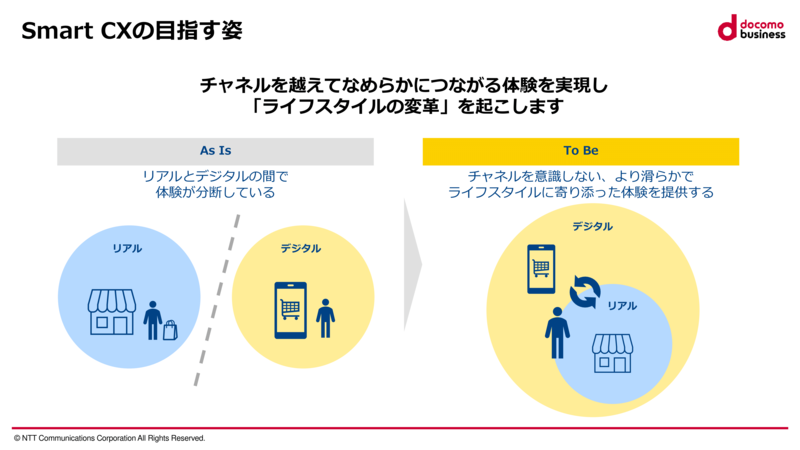

山﨑:これまで企業と顧客の接点が生まれる場所は、店舗やコールセンターでした。しかしデジタル化が進むにつれ企業と顧客の接点は多様化し、新たな顧客体験設計が求められています。

特に現在は、新型コロナウイルスの影響で場所に依存したビジネスが難しくなってきています。しかし、リアル(店舗)やデジタル(EC)などそれぞれのチャネルで購買体験が分断されているケースが多いというのが現状です。

そこで弊社では、公園についても「リアルの空間における休憩の場、買い物の場という役割を重要視するだけでなく、オンラインとオフラインを相互に行き来するような場として新たな顧客体験を見出していく」という考え方のもと、公園のデジタル化に取り組みました。

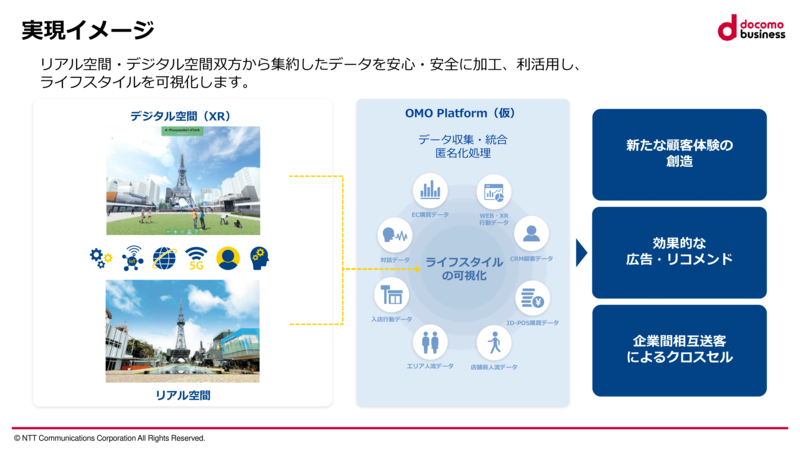

藤田:Smart CXでは、OMO(Online Merges with Offline)という「オンラインの世界にオフラインの世界を融合していく」というマーケティング概念をもとにデータを統合していくことで、将来的には生活者のライフスタイル変革を起こすことを目指しています。

齊藤:こちらを実現するにあたってキーポイントとなるのは、OMOのデータです。

デジタル空間側では、XR(Extended Reality)の技術を用いて、データを集めるためのインターフェイス(ユーザーとシステムを繋ぐ接点)を用意し、新たなデータを収集できないか模索しています。

このデジタル側のデータと、Smart City推進室と連携して収集するリアル側のデータを1つのプラットフォームに集約し、安心安全に活用していきます。将来的には、AIを用いながら新しい顧客体験/顧客エンゲージメントの創造や、効率的な広告リコメンドあるいはクロスセルを実現していきたいと考えています。

他の推進室との関わりが密接であることは驚きました。NTTコミュニケーションズの推進室は全部で7つ存在しますが、他の推進室の役割や事業内容についても理解しておくと、更に理解が深まると思います。

NTTコミュニケーションズが目指すSmart World、7つの推進室の役割について知りたい方はこちら

__OMOのデータはどのように活用する予定ですか?

齊藤:例えば、VR空間上でのユーザーの視線情報を活用することを検討しています。空間内で特に注目を集めている場所や視線の動きをトラッキングすることで、商品配置や体験導線の改善に有効活用できると考えています。

山﨑:視線情報以外にも、VR空間上での行動データやユーザーの属性情報をもとに、バーチャル空間ならではの広告モデルの展開も検討しています。

通常のWebページであれば興味の無い広告はクリックしないと思いますが、VR空間では空間内に没入した状態でコンテンツを閲覧してもらうことができるため、広告自体も新たな体験の1つとして提供できるのではないかと考えています。

データの活用に関しても、「目的」を意識しながら取得すべきデータを整理し、開発を進めながらビジネスとしての展開方法も模索している状況です。

NTTコミュニケーションズがSmart CXを実現できる3つの理由

__Smart CXにおけるNTTコミュニケーションズの強みについて教えてください。

藤田:主に3つあります。1つめは、プラットフォーマーという立場でフラットに業種・業態を超えて企業をつなぐことができる点です。

2つめは、リアルとデジタルのデータを活用できる点です。ここはXR上での新しいデータ取得も強みにできるよう取り組んでいます。

3つめは、空間デザインパートナーとの強固な連携により、直感的な体験を実現する点です。

齊藤:技術的な観点では、NTT研究所との連携が強固であることも強みです。40年以上の歴史がある研究所で言語、通信、AI含めた様々な分野で先端技術を研究しています。還元された技術をプロダクトに組み込んでいくことができることも強みだと考えています。

藤田:NTTグループ内の連携という観点では、Smart CX推進室は現在、XRやデータ利活用においてグループ内連携を強め、具体的な実証実験の検討も進めています。

山﨑:また、NTTグループ内では人材交流が盛んで、Smart CX推進室にもNTTドコモやNTTコムウェア出身のメンバーが在籍しています。そのつながりも活かして更に連携を強めていきたいと考えています。

私が就活中に最も苦労したポイントが「各社の強み」を分析し、違いを理解することでした。特にNTTグループ企業の違いを理解することが難しかったです。

NTTコミュニケーションズは、「従来から持つ様々な企業とのつながりを活かし、プラットフォーマーとして事業を推進できること」や「他のNTTグループ企業と連携できること」が特徴です。

企業の垣根を越えた新たなライフスタイルの提案、それがSmart CXの理想像

__Smart CXにおけるこれまでの取り組みと今後の展開予定について教えてください。

山﨑:Smart CX推進室が立ち上がってからの1年間は、パートナー企業であるお客さまとの個別の実証実験を通じて「VRを活用してどのような新しい体験を創れるか」や「新しいビジネスモデルを生み出していけるか」ということをひとつひとつ検証してきました。

現在は、具体的な案件で事例を創る段階から更にその先のサービス化に向けて動き出しています。

今後は1つのプラットフォーム上で、「ライフスタイル」を切り口に様々なテーマの空間をつくり、その中で多様な企業と協業していきたいと考えています。

例えば「キャンプ」をテーマにした空間を想定してみてください。キャンプでの体験を考えたとき、テントなどのキャンプグッズだけではなく、「食」や「ファッション」、「移動手段」などキャンプを体験するためのカテゴリーが多く挙げられると思います。

弊社が架け橋となることで、そのような多様な体験を企業の垣根を越えて表現し、新たなライフスタイルを提案できるような空間を創造していきたいと思っています。

藤田:Smart CX推進室としては、現在検討中のサービスに限らず、新しいビジネスや新しい顧客体験を次々と創り出していきたいと思っています。

共創や実証実験の場として「OPEN HUB」を活用しつつ、共創パートナーや生活者の皆さまと一緒に新しいビジネスを生み出していきます。

業界や業種といった従来の切り口ではなく、ライフスタイルを新たな切り口として捉えることは非常に興味深い点でした。

今後、これまで実現されなかった異業種間の共創が増えると思われます。そのため、異業種間のつながりを生み出す「OPEN HUB」のような基盤を持っていることも、NTTコミュニケーションズの特徴・強みの1つです。

取材後記

取材を担当したunistyle編集部のマツです。

今回Smart CXの話をお聞きし、NTTコミュニケーションズは前例のない新たなビジネスモデルの構築という大きな挑戦をしている企業であることが分かり、就活時に抱いていたイメージが大きく変化しました。

また就活生当時の私は、NTTコミュニケーションズが掲げるミッション「人と世界の可能性をひらく コミュニケーションを創造する」の意味が全く理解できていませんでした。

しかし今回の取材を通じ、NTTコミュニケーションズが「企業と企業、企業と生活者をつなぐ架け橋」となってSmart CX事業で新たな価値を生み出しており、ミッションを体現していると感じました。

NTTグループ企業をはじめ、同業他社間でどのような違いがあるのか企業理解に苦しんでいる就活生が多いと思いますが、各社が掲げる企業理念やミッションを頭に入れたうえでその企業が取り組んでいる事業を改めて見てみると、見え方が変わってくるかと思います。

本記事を通じて同社の事業内容に興味を持たれた就活生は、実際に選考を受けてみてはいかがでしょうか。

終わりに

いかがでしたでしょうか。

今回はNTTコミュニケーションズが推進するSmart Worldについて、またその中でもSmart Customer ExperienceについてSmart CX推進室の社員の方々にお話を伺いました。

インタビューを通じてSmart Customer Experienceのみならず、NTTコミュニケーションズが持つ強みや役割などについても理解できたのではないでしょうか。

以下の記事は、今回インタビューしたNTTコミュニケーションズの社員3名への個別インタビューです。ぜひ本記事と併せて読んでいただければと思います。

また、以下の記事は、NTTコミュニケーションズが注力している「Smart City」と「Smart Mobility」のインタビュー記事となっています。こちらも是非ご覧ください。