世界中の人々に”夢”と”感動”を届ける。バンダイで働く面白さとは。|unistyleインタビュー

16,870 views

最終更新日:2023年09月29日

少子高齢化に伴い、玩具業界の市場規模の縮小は避けては通れません。そんなダウントレンドな業界の中でも、時代の変化に対応し続け、様々な挑戦をしながら、右肩上がりの成長を続けているバンダイ。

それが出来る要因の一つに「人材の強さ」があります。

「突き破り創り出せ!そして世界を“あっ”と言わせよう!」を2018年度から中期ビジョンとして掲げているバンダイで働いている社員はどのような想いを持っているのか。活躍している2人の社員に取材をしました。

企画開発、営業、プロモーション。バンダイの仕事に際限は無い

____これまでの経歴を教えてください。

植田:入社から今まで、商品の企画開発を担当しています。

新卒入社時の配属はライフ事業部の日用雑貨チームです。アンパンマンや戦隊ヒーローなどのシャンプー、歯ブラシ、入浴剤などの日用品を取り扱っていました。

その後、ボーイズ事業部の戦隊チームに異動しました。主な仕事内容は、戦隊ヒーローのおもちゃの企画開発です。

キョウリュウジャー、トッキュウジャー、ニンニンジャー、ジュウオウジャーなどの番組と連動した、商品の企画開発をしていました。

現在は、同じくボーイズ事業部のウルトラマンチームで、ウルトラマンのおもちゃの企画開発をしています。仕事内容としては、戦隊チームの時と近い内容です。少し異なる点としては、最近ウルトラマンでの中国ビジネスが広がっているので、海外展開も見据えた商品企画もしています。

小川:私は入社まもなくカード事業部の営業チームに配属され、ゲームセンターや量販店などのゲームコーナーに置いてあるデジタルカードゲームの営業をしていました。筐体(注1)に100円を入れるとカードが1枚出てきて、それを使ってゲームを楽しむものです。

小川:私は入社まもなくカード事業部の営業チームに配属され、ゲームセンターや量販店などのゲームコーナーに置いてあるデジタルカードゲームの営業をしていました。筐体(注1)に100円を入れるとカードが1枚出てきて、それを使ってゲームを楽しむものです。

『ドラゴンボールヒーローズ』『アイカツ!』などを主に扱っていました。通称、データカードダスと言われるものです。

その後、プロモーションチームでイベント企画やCM制作などの業務をしていました。

現在はホビー事業部に異動して、ガンプラに象徴されるようなプラモデルのプロモーションをやっています。ここでも同じくイベント企画、CM制作、版元との調整などをしています。

バンダイでしか味わえない、大きな裁量とやりがい

____一見華やかなイメージがある玩具業界ですが、今までの仕事で一番大変だったことは何ですか?

植田:ライフ事業部に配属された新卒1年目の時が一番大変でしたね。「世の中にまだない面白いもの・話題になるようなものを作ろう」ということを常に考えるのが仕事なんですが、弊社の社風として、「まずやってみよう」ってのがありまして。

1日最低1個はアイディアを上司に提出するんです。若手の頃は100~200個考えるなんてザラ。

「どんな商品が売れるのか」「子どもたちに面白いと感じてもらうためにはどうすればいいのか」を考えてひたすら苦悩する日々でしたね。

ボツになったアイディアの数が200を超えたあたりで閃いたのが、『ガリガリ君の入浴剤』。

アイスのガリガリ君と同じ形をしている入浴剤なんですが、お風呂に溶かしていくと、バーに一言メッセージが入っていて、「氷かき当り!!」の文字が出ると「特性ガリガリ君氷かき器」をプレゼントするという商品でした。

このアイディアを上司に提出した際に、「これは面白い!」と言ってもらい、とんとん拍子に商品化が決定。自分の企画が通っただけでも凄く嬉しかったですが、起案者の自分自身がメイン担当(責任者)になることも決まり、心の底から喜んだことを今でも覚えています。

メイン担当の仕事は商品設計、販売戦略、版元交渉など多岐に渡ります。

「まさか新卒1年目からメイン担当になれるなんて!」と浮かれていましたが、それからは苦難の連続。アイディアを考えるだけでも大変という話を先ほどしましたが、アイディアを実際にカタチにする方が何倍も難しく、大変でした。

何もわからないゼロの状態から、色んな人を巻き込みながら、世の中に商品を送り出すのはすごく厳しい道のりでした。無事に商品が完成し、いざ販売したら100万個以上の大ヒット。

新卒1年目でも、諦めずに毎日アイディアを捻り出し続ければ、世の中に大きな影響を与えることができるということを身をもって感じることができた経験でした。

小川:市況が逆風の中での営業時代が一番大変でした。当時、女の子向けのデータカードダス市場が縮小していました。少し昔だと、『ラブandベリー』など、一時代を築いたものがあったのですが、それが廃れてしまい、「男の子しかいない」時代になってました。

ただ、それが逆にチャンスだと、女の子向けの企画開発を始め、『アイカツ!』を展開することになりました。

実際に営業に行くと、営業先のお客様から、「女の子はいないよ」とどうしても筐体を置いてもらえませんでした。色んなお店に直接資料を持っていき、「お店に筐体を置いてください」と交渉するんですが、どのお店も女の子が店にいないため反応が悪く、どうしようかと悩んでいました。

そんな逆境の中で勝負をするためには、市況よりも営業担当である自分を信じてもらう必要があると考え、これまでの営業手法を抜本的に見直しました。

特に注力したのが、事前準備。

例えば、営業先のお客様がアニメや声優に詳しいとなれば、アニメや声優関連の情報を事前に徹底的に集めました。また、店頭に筐体を置いたらどのような変化があるのかをイメージが湧きやすいように、大学時代に映像サークルに所属していた経験を活かし、自ら『アイカツ!』の商談用PVを作りました。

結果、次第にお客様から信頼してもらえるようになり、徐々に設置台数を増やすことができました。

そして、迎えた『アイカツ!』発売の当日。女の子向けの市場が縮小し、「絶対に売れないでしょ」という予想に反して、筐体はまさかの長蛇の列に。

デジタルカードは、買ったその場(店頭)で遊ぶものです。なので、お店の筐体に子どもたちがズラっと並ぶんですよ。子どもたちが笑顔で楽しそうに遊んでいる光景を目の前で見たときは凄く嬉しかったです。

ルート営業として大変な部分はもちろんありましたが、、目の前で子どもの笑顔が見れて、めちゃくちゃ達成感が大きかったですね。

一回の商談で数億が動くバンダイの営業はクリエイティブさや人間力が求められる仕事なので、非常に面白いです。

自分のアイディア1つで、世の中を巻き込める面白さ

____泥臭い仕事も含めて一つひとつの仕事に魂を込めるからこそ、子ども達の笑顔が生まれるんですね。それでは、今までの仕事で一番楽しかったことは何ですか?

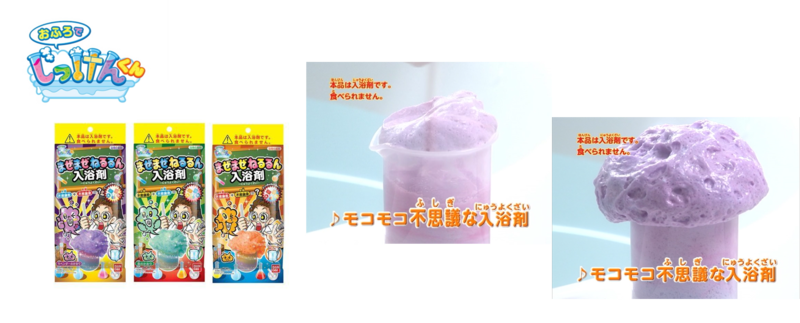

植田:4年目に自ら企画開発をした『おふろでじっけんくんシリーズ』ですね。

「子どもに入浴タイムを楽しんでもらう」というコンセプトから生まれた企画で、ビーカーに入浴剤を入れてかき混ぜると、ビーカーの中からモコモコと泡状の入浴剤が溢れ出す新感覚の商品でした。

当時のライフ事業部ではCMをやっていなかったのですが、この商品でCMを作ることになりました。

自分の企画を通して、今までに無かった新しいチャレンジができ、CMやイベントにつながるのは嬉しかったですし、楽しかったです。基本的に、CM制作会社との打ち合わせも自分が中心となって進めました。

完成したCMを家で見た時は、すごくやりがいを感じました。

小川:『ドラゴンボールヒーローズ』のプロモーション担当をしていた時ですね。元々ドラゴンボールには”天下一武道会”というものがあります。勝負をして、強い者が勝ち上がるという大会です。

それと同じ流れが『ドラゴンボールヒーローズ』のユーザーの間でも自然発生的にできていたんですよね。老若男女問わずあらゆるユーザーが、チームを組んでチーム対抗で勝負する感じですね。まさにリアル天下一武道会です。(笑)

これをきっかけに、プロモーション担当として、もっとユーザーが熱中するような仕掛けが作れるんじゃないかと思い、チーム対抗の全国大会を企画したところ続々と申し込みがありました。

対抗意識を燃やして、めちゃくちゃ練習しているチームがいたり、三人一組でそれぞれお揃いのTシャツを作っているチームもありましたね。

大会の流れですが、まず半年間かけて、全国11ヶ所のイオンモールで予選を行い、それを突破すると、ジャンプビクトリーカーニバルという集英社主催の大きなイベント内での準決勝に進みます。最後の決勝戦は、バンダイ本社(浅草)で開催しました。

悟空の声で有名な野沢雅子さんの応援VTRを制作したり、悟空やべジータが決勝の応援に駆けつけたり、参加者は3万人を超え、熱中している様子を目の前で見ることができて凄く楽しかったです。

(大会当日の会場の様子)

プロモーション担当になって6年目ですが、この成功体験がきっかけで、今でもイベントにかける想いは人一倍強いです。色んな人が「熱狂できる楽しさ」を提供できたことは凄くやりがいを感じました。

どんどんチャレンジして、新しいモノを生み出していきたい

____若手社員でも、大きな影響力を持った仕事ができるのは非常に魅力的ですね。色んな経験を積んできていると思いますが、改めてこれからのキャリアビジョンを教えてください。

植田:日用品から始まり、戦隊ヒーロー、ウルトラマンの玩具などこれまで色んな企画の仕事をしてきました。今後も子ども達が夢中になれるようなおもちゃの企画開発をしていきたいですね。

元々、バンダイに入社した理由も、「子どもが好き」という想いからでした。子ども達が大きくなっても、記憶に残るような、世の中にまだない斬新なおもちゃやIP(注2)を生み出していきたいです。

小川:植田さんと似ているんですが、新IPの立ち上げですね。

これまでもIPの立上げを経験しましたが、子ども達や親御さんがゼロから立ち上げたIPに熱中しているのを見た時に、確かなやりがいを感じました。

また、先ほどお話した『ドラゴンボールヒーローズ』のように、ユーザーの反応が直で見れるような企画を今後もしていきたいです。

「想い」があれば何度でもチャレンジができる機会がある

____本日はありがとうございました。最後に一つだけ質問させてください。バンダイで働く面白さとは何でしょうか?

植田:入社年次関係なく、本当にやりたいという熱い想いを持っていれば、自らがメイン担当として、色んな人を巻き込んで、様々な挑戦をできることが魅力的だと思います。

私自身これまで、企画開発、CM製作、版元との交渉など色んな挑戦をしてきました。

自らの力不足を痛感することがよくありましたが、社内外の仲間に支えられ世の中に数々のおもちゃを送り出してきました。

「絶対に成功したい!」という想いさえあれば、若手でも影響力の大きな仕事ができるのがバンダイで働く面白さだと思います。

小川:おもちゃというのはそもそも嗜好品じゃないですか。なので、ユーザーの反応があるのが面白いですよね。例えば生活必需品を買ったとしてもレビューってあまり書かないじゃないですか。書いたとしても、その機能についての感想とかですよね。

ただ、おもちゃって嗜好品なので、我々がこの商品に込めた想いまでも敏感に汲み取ってくれるんですよね。

プロモーションのやり方一つでも盛り上げることができます。

例えばガンダムとか、パーツの一部の画像をアップするだけでも、「この曲線を待ってました!」という反応があったり(笑)おもちゃなどの嗜好品には必ずコアなファンがいるんです。

ユーザーの反応がダイレクトにわかるのが、バンダイならでの面白さだと思います。

まとめ

皆さんは幼少期だった頃の自分を覚えていますか?誰もが昔は子どもでした。アンパンマンやドラえもんなど、子どもの時には必ず好きなキャラクターがいたり、一日中寝る間も惜しんで熱中した玩具があるはずです。

そんな風にたくさんの子ども達の笑顔を生み出している玩具メーカーであるバンダイ。

就活生にとって、玩具メーカーはいわゆるキラキラしたイメージを持たれている方も多いと思います。

しかし、本取材からわかるとおり、子ども達の笑顔を支えているのはバンダイ社員の魂を込めた仕事であり、圧倒的な思考量と行動量が求められます。その努力の先に、メディアに取り上げられ100万個売れる商品の企画開発や、営業として数億円の金額を動かすダイナミックな商談があります。

玩具メーカーを志望する方はその辺も踏まえた上で志望動機や自己PRを考えると入社後のギャップも少ないと思います。

.png?1554213735)