#就活をもっと自由に|僕達unistyleにできること。

5,804 views

最終更新日:2023年10月31日

こんにちは。

unistyle編集部のむたかです。

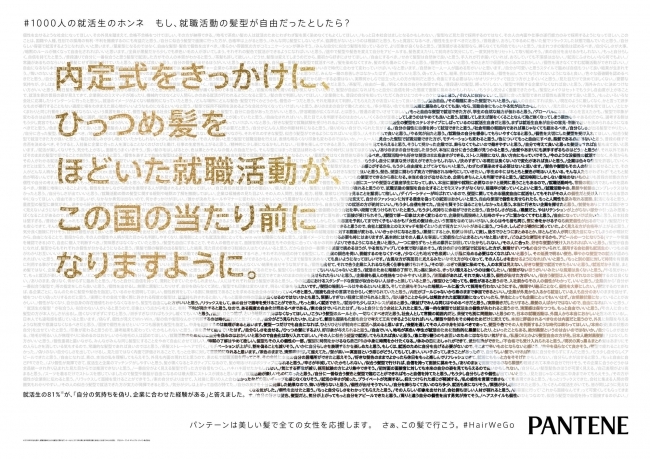

ここ数日、パンテーンの広告がひとつのムーブメントを起こしていますね。

就活の髪型どうあるべき? #1000人の就活生のホンネ から見えてきたのは、就活ヘアに対する息苦しさ。今日をきっかけにひっつめ髪をほどいた就職活動がこの国の当たり前になりますように #就活をもっと自由に #HairWeGo #内定式https://t.co/NTv2xxO4oa pic.twitter.com/nYHlT8vZMu

— パンテーン (@PanteneJapan) 2018年9月30日

こちらに対してワンキャリアの寺口さんがこのようにコメントされていました。

パンテーンが勇気あるビジョンを見せた

— 寺口 浩大[Kodai Teraguchi] (@telinekd) 2018年9月30日

次はこれを見ちゃった大人たちの番

共感の声と文句じゃ世界は変わらない

自分はコメンテーターか、行動者か?

その風景を見たいなら1mmでもアクションを

僕は行動する

そろそろ若者に希望を見せましょうよ#就活をもっと自由に #1000人の就活生のホンネ https://t.co/eOxhNDlD3w

寺口さんの

「自分はコメンテーターか、行動者か?」

この言葉を見て、

「”何もしないくせに何か言ってるしょうもない大人”に僕もそのうちなってしまうんじゃないか」

僕は自分自身を「行動者」だと言いたいし、証明したい。ひいては、「unistyleは行動者集団だ」と思ってもらいたい。

そして、その行動の価値を確かなものにしたい。

だから、突然ですが、今回はunistyleというメディアを借りて、僕の想いを表現しようと思います。

就活生へ|自分の人生のオーナーは紛れもなく自分。

世の中の「まる」は、あなたにとって「まる」なのか?

何度も語り尽くされている話題だと思うから、飽き飽きしている方ばかりかもしれない。

僕の答えは、

世の中の「まる」は、自分にとって「まる」とは限らないし、そもそもそんなこと、やってみないとわからない。

別になんら変わった答えでも考えでもないけど、僕はそう思っています。

なんなら、世の中の「まる」と言われることなんてアメみたいな「やったらいいことあるよ」的なものだと僕は思っていて、本質的なインセンティブ、つまり「僕はこれをやりたいから、やる」「重要だと思うから、やる」じゃないことの方が多い気がする。

世の中が「まる」と言っているから自分にとっても「まる」だ。

みんながそう言っているからきっと「まる」だ。

”人生の責任者は誰か”

これは、世の中がどう言うかなんてちょっとだけどうでもよくなる僕の大切にしている言葉です。

世の中の意見と、自分の想いや考えを、混同させないでほしい。

そして、自分の想いや考えはどんな答えであれ「まる」だ、と自信を持ってほしい。

正しい道を選ぶのではなく、選んだ道を正解にしていこう。

大人へ |”#就活をもっと自由に”って言ってるだけじゃ何も変わらない

「内定式をきっかけに、ひっつめ髪をほどいた就職活動が、この国の当たり前になりますように。」

パンテーンのこのメッセージには、

#就活をもっと自由に

というタグが添えられています。

ツイート文は就活ヘアへの言及に留まっていますが、本質的に伝えたいことはもちろんそれだけではないはず。

「就職活動というものが、もっと学生にとって自由なものであってほしい」

と言うのはとても簡単であるからこそ、無責任さも目立つ。

特に、人事側ではなく人材ビジネスに携わる人ほど、夢や理想を語るのはとても上手だが、実態が伴わないことが多い気がする。

かく言う僕もまだまだその中の一人だと思っている。だからこそ、ここでこんなことを書き殴って、追い込もうとしている。

自分が”自分らしさ”を失ったからって、自分らしくあろうとする学生に嫉妬するのはとても恥ずかしいことだと思わないのか?

「最近の若い者は」

これ、いい加減もう辞めましょうよ。

誰が得するんですか、これ。

会社に人生売却して身動き取れなくなったおっさんの、未来明るい若者に対する嫉妬以外なにものでもないでしょう。

あなたたちの声が、就活の自由さを抑制している一つの原因だと、そろそろ気付いてください。

今の僕にできること|学生の”自分らしさ”の価値を大切にしたい

”自分らしくあること”を極端なまでに一度肯定してあげたい

今の新卒採用マーケットは、就活生一人ひとりの”自分らしさ”をどれだけ肯定してあげられているのか。

いや、肯定も否定もないのが現実か。

なぜなら、自社の求める人物像に就活生は合わせてしまってるから。

そうしないと評価対象にすらならないことは、就活生が一番わかってる。

「本当は、自分らしさが伝わったり自信あるのはAの話なんですけど、ウケが良くどんな企業にも使えるのはBの話なのでそっちを使ってます」

なんていう話を毎年聞きます。

そもそも”自分らしさ”を出させてもらえてすらいない。

僕ら大人がまず最初に学生にできることは、彼ら彼女らの”自分らしさ”を肯定してあげる場所作りだと僕は思っています。

”最初にできること”じゃないですね。

”やり直さないといけないこと”。

宣伝だと思わないでほしい。

これは僕なりの、小さなムーブメント。

就活生の”自分らしさ”をそこまで求めないと思われている日系大企業が、”一芸”で学生を評価してくれたら、それは”自分らしさ”の肯定と言ってもいいんじゃないか?

#就活をもっと自由に

僕は、僕なりの答えを、このイベントでまずは形にします。

きっと

「早稲田だから”自分らしく”あることができるんだ」とか

「企業も早稲田しかこないから参画するんでしょ」とか

「そもそもこのムーブメント、ワンキャリアに便乗してるとかプライドないの?」

とか言われそうですが、伝えたいことはそういうことじゃなくて。

(プライドについて僕個人の意見として言うならば、競合・同業さんである前に同志だと勝手ながら思っているので、プライドはないかもしれません。なんなら転職の思考法、大好きです。)

僕は、口だけのアクティブ・ノンアクションになりたくないだけ。

これは意思の表明。