「起業家」にしか味わえないモノ|美京都 中馬一登|unistyleインタビュー

14,880 views

最終更新日:2018年10月06日

いまや”若手実業家”は珍しい存在ではありません。

それだけ起業するハードルは下がりつつあると思いますが、今回京都のとあるベンチャー企業の社長にインタビューをさせて頂く機会を得たので記事にさせていただきました。

起業をするメリットしか話さないポジショントーク満載のコラムになりますが、よくある「起業論」とは違った切り口の内容になっていると思います。

起業を考えていない方にとっても参考になるものだと思いますので、是非最後までご覧ください。

2011年京都産業大学卒。在学中は就活を始めるものの自身のサラリーマンスキルのなさと”世界を良くしたい”という野望に突き動かされ就活を辞め海外でバックパッカーとなる。帰国後復学し、卒業。その後東北へ震災ボランティアに参加しながら現地での起業を計画するも、ボランティア団体の資金ショートにより東京にてボランティア団体の資金集めを行うための事業に強制参画される。その後地元の京都に戻り兄弟3人で株式会社美京都(みやこ)設立。人材・教育事業や観光事業、地方創生事業を手掛け、京都市や大阪市、舞鶴市と提携し若手の活躍を推進するプロジェクトなど多数企画・開催している。自身は世界経済フォーラムによって任命される33歳以下の若者によるコミュニティ「GLOBAL SHAPERS」に所属し、スイスで開催される国際会議などにも参加。世界が注目する実業家の一人。

◆株式会社美京都 HP

◆日経新聞掲載 イノベーター起業家アカデミー

◆GLOBAL SHAPERS KYOTO

◆「起業」までのストーリー

◆中馬一登が「起業」を選んだ3つの理由

◆「起業」「会社経営」はプラスにしかならない

◆もし、今「起業」以外の選択をするならば

◆もし、私が今22歳の就活生だったら

◆中馬一登の思う、「起業」に向いている人とは

◆最後に

「起業」までのストーリー

「もはや起業しか選択肢が残されてなかったんですよね」

元々は普通に就活をしてたんですけど、途中で辞めたんですよね。

理由は2つで単純に「サラリーマンできないな」っていうのと、「世界を良くしたい」っていう昔からの野望があったからですね。そして、大学を休学し海外にいきました。このときでもまだ起業は考えていなかったですね。「サラリーマンは無理。で、どうやって残りの人生を生きていこう」ってぼんやり考えていた程度で。

帰国後復学し、自分達で事業を作る機会がたまたまあって、そのとき「ビジネスそのものはやっぱろおもしろいな」となり、そのときに起業を意識し始めましたね。というか、起業しようってそのとき思いました。

出版会社がいいなということで準備してたんですけど、そのとき丁度東北での震災がありまして。使命感はかなり強い方だと思っているので「復興支援しないと」と考え東北に行きました。

ボランティアしながら宮城でそのまま出版会社をしようと思ってたんですけど、まさかのそのボランティア団体が資金繰りが厳しくつぶれかけちゃって。

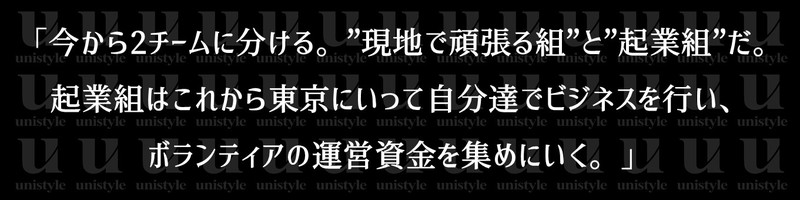

そのときにボランティア団体の代表が

って言い出したんですよね。破天荒すぎますよね。で、僕がそのうちの一人になったんです。なので気付けば宮城で起業するつもりがなぜか東京でボランティア団体の運営資金を集める会社の手伝いをしてたんですよね。

そこでビジネスのやり方とか事業運営のhow toを自然と身につけることができて、地元の京都に帰って満を持してしっかり起業したっていう感じです。それが今の株式会社美京都(みやこ)になりますね。

なので、僕の場合は、いわゆるロマンいっぱい夢いっぱいで起業!という感じももちろんあるんですが、ある意味消去法的発想による起業でもありますね。僕は、起業しか道がなかった起業家だと自分で思います。

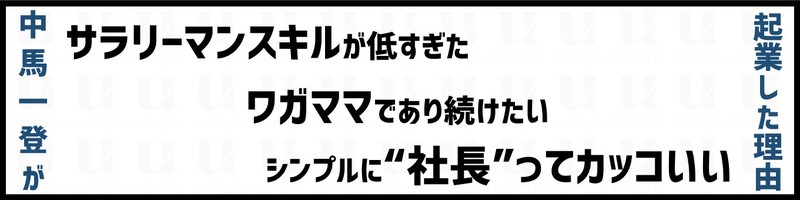

中馬一登が「起業」を選んだ3つの理由

「僕、サラリーマンスキルが低すぎたんですよね」

大前提として、僕にはサラリーマンスキルが足りなさすぎたんですよね。

サラリーマンスキルって何?って話だと思うんですけど、例えば議事録作成とか資料作成とかの事務的なところですね。こういう仕事って誰しも経験しないといけないことだとはわかってるんですけど、サラリーマンってこういうことばかりしているイメージで、受けつけなかったんですよね。課題意識はあるものの、改善するつもりもないですし。笑

もし自分にサラリーマンスキルが備わっていてそのまま就活を続けていれば、驕りかもしれませんけど、普通に大企業でもどこでも内定を取れたと思ってます。笑

「我がままであり続けたい。やりたいと思ったことはすぐに実行したいんです」

これはもう性格的な問題なので文句あるなら親に言ってくれって感じなんですけど笑、とにかく我がままに生きたいと思っていて。サラリーマンって縛られているような感じがして、その中には入れないって思ったんですよね。

起業して社長になると、自分が全ての最終決済をしようと思えばできるという点では良くも悪くも我がままでいられるんですよね。

もちろんそんな簡単なものじゃないですけど、「やりたい」と思ったことを即実行に移せるという意味では、社長という職業は僕にぴったりだなって思っています。

「単純に”起業”ってカッコよくないですか?」

シンプルに「社長」とか「起業」ってカッコよくないですか?

ナルシストという意味ではなく、結局のところ人間みんな承認欲求が強くあって認められたいって当然思ってるんですよね。肩書きだって意識しますし。じゃあ最高にカッコイイのはなんだ?って考えると、社長なんですよね。

これはもう理屈で説明できないですね。どんな大手企業や最近話題の企業よりも、やっぱり「起業」が一番かっこいいと僕は思ってます。それ以上説明のしようがないですね。カッコイイものはカッコイイ。それだけです。

「起業」「会社経営」はプラスにしかならない

「失敗も含めて、他では得られない『経験』が起業にはあるんですよ」

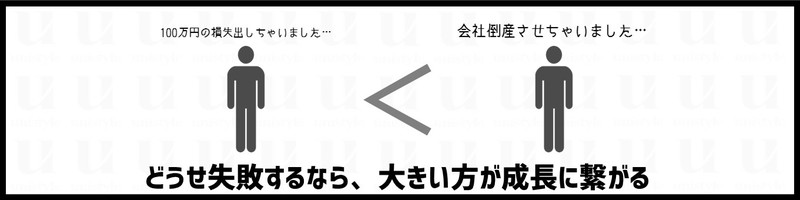

起業して失敗する人もたくさんいますよね。毎年無数の企業が生まれ、倒産していってるわけですが、「倒産」も「経験」になるんですよ。その時点でもうプラスだと僕は考えてます。

あとは、ネタになります。

「会社で100万の損失出しちゃいました」みたいなレベルじゃないんですよね。僕が関西人っていうのもあるんでしょうけど、「自分会社やってたんですけど潰れちゃったんですよね」っていうインパクトはなかなか代替できないですよ。

同じ失敗なら、大きな失敗をするくらいの方がそれだけ人間的成長にも繋がるのでいいんですよ。

「決断の量と質が桁違い。最悪の場合を常に想定して意思決定してますからね」

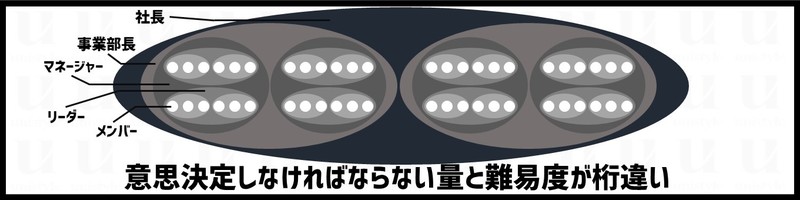

”人間の成長”と”決断した量とその質”ってすごい密に関わってると思うんです。

それは”指示待ち人間”を見れば明らかかなと。彼らは指示されたことしかしないから考えないし、当然判断もしないわけですから成長しないんですよ。

起業家って常に決断し続ける生き物なんですよ。案件や問題の規模が大きくなってくるとそれだけ決断の質も求められ、判断を誤ると会社が潰れてしまうかもしれないんですよね。意思決定の回数が桁違いなんです。

この点はきっとサラリーマンでは培えない能力だと思っています。

ベンチャー企業で「若くから裁量を持たせる」といった企業も多いと思いますが、自部署で完結するレベルの意思決定で、会社の命運に関わるほどのことまではなかなかないですよね。オーナーシップの感覚が全く違う。

この感覚は起業家にしか絶対味わえない仕事だと思っています。No.2にも出来ないことなんじゃないかな。

もし、今「起業」以外の選択をするならば

「質問への回答は”ベンチャー”。次点で”外資”かな」

どれかを選ぶと言えばベンチャーか外資ですね。

ただこれは手段であって、本質的には「自分が興味があることを仕事にできるかどうか」が大事だと思っています。なので、それが大手かもしれないしベンチャーなのかもしれないので正直なんとも言えないところはあります。

その上でなぜ外資かベンチャーなのかと言うと、大手だと一つのプロジェクトに参画するとなっても、あくまで一部分にしか携われないことが多いと思うんです。一方、ベンチャーとかだと自分で全部やらないといけないケースが多いと思います。なんなら0から創りだすことも多々ありますよね。

僕は”自分で生きていく力”を身に着けたいと思っているので、どこかの会社に所属しないといけないとなれば、上流から下流まで関わることができ自己成長スピードが早そうなベンチャーを選びますかね。

もしベンチャーに転職するとなると、おそらくめちゃくちゃ交渉するでしょうね。「これは絶対したくない。でもこの分野なら絶対価値発揮できます!」って感じで。

「僕ね、どこまでいっても我がままに生きたいんですよ」

「企業選択」というものを就活生振りに考えてみましたけど、やっぱり僕の中で最も大切にしたい価値観って「我がままに生きること」だなって思ったんですよね。圧倒的に我がままに生きて幸せになりたい。

子供のようなことを言ってると思われるかもしれませんけど、要するに「自己実現したい」っていうことなんですよね。「自己実現」に妥協したくないっていう想いが人一倍強いだけなんだろうなって思ってます。

だから自分の会社でも、「バリュープレゼン」という自分には何がどのくらいできるのかをそれぞれに提案させる場を全社員に設けて、自身の給与を決めてるんですよね。社員自身にも我がままであってもらいたいし、自分で決めたことをきっちりとやり遂げられる社員になってほしいと思ってるんですよね。

もし、私が今22歳の就活生だったら。

「間違いなく、海外就職か海外起業。日本では働かないですね。」

これは迷わず答えられます。海外で就職か企業をしますね。日本では働かないです。

理由は、もちろんこれからますますグローバル化が加速していくっていうのもあるんですけど、一番は若いうちに「失敗経験」を積んでおきたいからですね。

どういうことかというと、僕はファーストキャリアで人生は決まらないと思っていて、となると22歳で海外就職や起業してダメだったとしても全然いいと思うんですよ。むしろそういう経験をできてる人こそ、その先のキャリアが優位になると思うんですよ。シンプルに「海外で起業してました」って言う学生いたらすごくないですか?”なんだこいつ!?”ってなりますよね。どんなことをしてきたかはどうあれ、異国の地で商売をしたっていう経験と挑戦した行動そのものはアドバンテージになるはずなんですよ。

あとは上でも述べましたが、よりグローバルになっていく中で海外の人とビジネスができるかどうかっていうのは大きいですよね。どこの企業でも語学力のある人材はそれだけで一定の評価をするでしょうし。

正直、今でも行きたいと思ってるくらいです。

中馬一登の思う、「起業」に向いている人とは

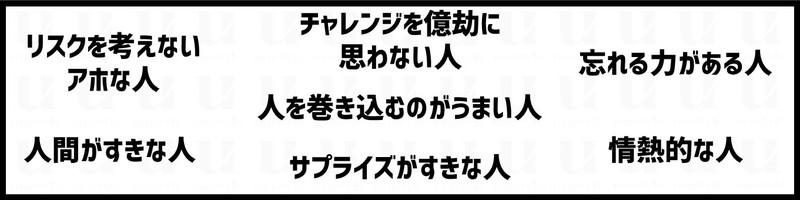

「ビジネスセンスより大事かもしれない7つ素養を教えます」

まず先に、僕が考える「起業家に必要な7つの素養」はこちらです。

【1】「『あーこれ失敗するな』よりも『これできたらおもろい!』」

ホリエモンも言ってましたが日本人は小利口な人が多いですよね。

頭がいい人はすぐにリスクを計算できてしまうから、「それには○○なリスクがありませんか?」ってなってしまうんですよね。で、そういった圧力やロジックに負けてしまって結局何もできなくなってしまう人が多いと思うんですけど、そこを「いや大丈夫でしょ!」という感じで突き進んでしまえる人は起業が合ってると思います。

そういう人たちって言わないだけで「できないリスク」よりも「どうすればできるかなというワクワク」が勝ってるんですよね。

なので、言い方は少し悪いかもしれませんが、ちょっとくらいアホな人には是非起業を検討してもらいたいですね。

【2】「何が当たるかわからないじゃないですか?だから”とりあえずやってみる”が大事なんですよ」

会社を経営していくにあたって当然売上や利益って大事になってくるんですけど、どこで何がヒットするかって正直読めないことがあるんですよね。「おお、それが当たったか!」みたいなことは他社のお話を聞いていてもよくあることです。

となると、何事もまずはやってみないことには良し悪しの判断はできないんですよ。

”やってみて、ダメだったらどうするか”という考え方は非常に重要で、チャレンジすることに億劫になってしまっているとダメだと思うんですよね。挑戦あるのみですよ。

【3】「切り替えてるんじゃないですよ、”忘れてる”んですよ」

これは一種の才能なのかなと思ってるんですが、何か失敗をしたとしても”忘れてる”んですよね。

切り替えてるんじゃなくて、忘れてるんですよ。なので良い意味で引き摺らないというか、次に進んでるんですよね。

切り替えるって言い換えるなら「マイナスを断ち切る」っていう状態だと思っていて、それに対してもある程度パワーをかけないといけないと思うんですよね。これが僕の場合ない。

ハッピー野郎と言われてしまえばそれまでなんですが、この”忘れている”ということに幾度となく救われましたし、経営者をやる上で結構大事なことなんじゃないかなって思ってます。

【4】「”人間がすき”っていうのは言うまでもないかな」

起業をするとなると、人を雇用しなければならないわけなので、人間が苦手っていう人にはなかなか厳しいですよね。おそらくそういう人たちは個人事業主として仕事をするでしょうし、これはもう言うまでもなくという感じですね。

【5】「どうやったらこの人喜ばせられるかな?っていう思考って顧客満足を高めるためのキホン中のキホンなんですよ」

僕、昔から人を喜ばせるのがすきでサプライズばっかりやってたんですけど、これって実は顧客満足を高めるための超基本的なことだと思ってるんです。

「どうすればあの人に喜んでもらえるかな?」っていう発想を持っていると自然とユーザーインサイトを把握する力が身に着きますし、サービスを提供する人にとってなくてはならない能力が備わるんですよね。

だから、サプライズをするのが好きだっていう人はきっと従業員もお客様も大切にできる人だと思うんですよね。

【6】「どうせ楽しませるなら大人数でやるほうが楽しいですよね?となると、巻き込む力が必要になってくるんですよ」

サプライズって一人でやるよりみんなでやる方が盛り上がるじゃないですか?その方が楽しいし、より思い出にも残るし。

となると、周りの友人などを巻き込んでやらないといけないんですよ。つまり、巻き込む力がとても重要にあってくるんですよね。

ビジネスも同じで、一人で完結する仕事なんてなかなかないですし、チームをつくって協力して取り組んだ方が成果が大きくなる仕事ことってたくさんあると思うんです。そもそもチームじゃないとできない仕事もありますしね。

僕は、これからの働き方はプロジェクトベースに移行しつつあるとも思っているので、その中で人を巻き込んでプロジェクトを推進させていかないといけなくなるという意味では、起業家に限らず大事な素養になってくるかもしれませんね。

【7】「最後は想いですよね。どんな仕事もそうですけど、ここがない人はいい仕事できないです」

これは経営者に限らずですが、やっぱりやろうとしていることに情熱とか想いがないとダメだなって思います。

無関心だったり、仕事だからっていうスタンスで臨んでいる人はあんまりいい仕事できてないと思いますし、一緒に仕事したいなって思えないですよね。

最後に

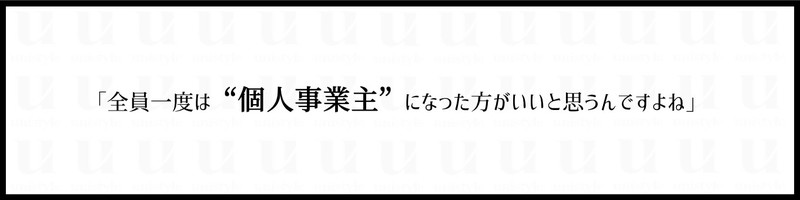

理由はシンプルで、「お金を稼ぐ難しさをしっかり経験すること」と「オーナーシップを養うには自分がトップに立つ以外ないと考えているから」ですね。

僕はサラリーマンをしたことがないので無責任なことを言えないところもありますが、自分で仕事を見つけてきてお金を稼ぐって本当に難しいことなんですよ。毎月ちゃんと口座に給与が振り込まれていることって本当に有難いことだと思うんですよね。

このありがたみって”自分でやらないと絶対わからない”ところだと思います。

これからの企業や社会はどんどん変化していくと思いますし、終身雇用なんて言葉も死語になりつつある中で「自分で稼ぐ難しさを知る」経験はすごい貴重なものになると思っています。

ただ、”法人化させる”のはまた別の話で、なぜなら法人化すると雇用が生まれるし取引する企業の数も当然増えるわけなので、社員と取引先の命を守るくらいの構えが必要になるからですね。それができそうにないと思う人は法人化は辞めたほうがいいと思っています。迷惑かけちゃいますからね。

でも、やっぱり”個人事業主”として働いてみる経験はこの先の社会の変化を予測しても是非とも挑戦してみてほしいことだと思いますね。

学生という時間が比較的ある今だからこそ、一度やってみてほしいなと思っていますね。