ニューエリートの構成要件|変化するエリート像と3つの達成要件

6,436 views

最終更新日:2022年03月29日

イノベーションが著しい現代社会において、いままでの「働き方」とこれからの「働き方」が変化しつつあります。

今回は、そんな移り変わりの早い最中で、「これからの時代をリードする人」の傾向とそうなるためにはどうすれば良いのかと言ったことを今回、「ニューエリート グーグル流・新しい価値を生み出し世界を変える人たち」から考察します。

「スーツを着たエリート」はもう時代遅れ

「現代の成功者は着る服などにはかまわず、結果だけにフォーカスします。」と著者は述べています。

つまり高級なスーツをきて仕事をし、それに対して優越感を感じている人が成功者ではないということです。

前述したようなエリート像は、すでに時代遅れになりつつあります。

実際日本でも大企業が倒産したり買収されたりしていますし、エリートの必須スキルとも言える外国語能力も、今後自動翻訳によって価値が下がっていくでしょう。

人工知能が発達すれば弁護士や医者といった、エリートの代名詞的職業に就いている人でもふるいがかかるはずです。

時代の潮目はとっくに変わり始めているのです。

「自分が見たい世界」のために働くには

現代の日本では、「お金」という資本を使ってビジネスする資本家と、労働によって「お金」という対価を得る労働者がいます。この両者によって成立するのが資本主義です。

資本主義社会では、大きな資本を持つ資本家が力を持ち、より多くのサラリーを得る労働者がエリートとされています。そういった「オールドエリート」は、固定化された「地位」みたいなものでした。

しかし、お金というものは、もはや人々が価値をやりとりする手段にすぎません。お金を持っていなくても、SNSで多くの人と繋がれば、その繋がりを元にビジネスを起こすことも可能です。

現に、大資本から外れたところで、魅力的なビジネスがたくさん生まれています。

つまり、すでに資本主義社会は終焉を迎え、ポスト資本主義社会が到来しつつあるということであり、これからの時代をリードする人は、ポスト資本主義社会の世界の仕組みを作る人たちになります。

ニューエリート構成要件

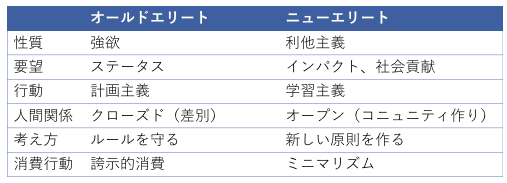

概ね保守的で変化を好まないオールドエリートに対し、ニューエリートは革新的で変化を積極的に受け入れる傾向があります。

彼ら(ニューエリート)の価値観を3点でまとめると以下のような構成になります。

本業以外の分野で自分のやりたいことを見出し、副業としてビジネス化している人や、初心者であることを武器にして常識を壊し、成功を収める人もいますが、ニューエリートは「常識」や「体裁」といった価値観に引っ張られて足を止めることはありません。

2. 受け取る価値より与える価値を大きくする

大半の人たちは「より少なく働いて、より多くの給料を得る」といった、与える価値より受け取る価値を大きくする方に夢中です。しかし、ニューエリートは、逆に受け取る価値より与える価値を大きくすることに夢中になります。

3. 自分が見たい世界を作る

ニューエリートは自分が見たい世界を作る、つまり自己実現を達成するために仕事します。そのために、彼らは仕事で自分が出しているアウトプットにプライドを持ち、そしてアウトプットを出すまでのプロセスを楽しんでこなしています。

ここでいう「仕事」というものは、ビジネスだけにとどまらず、趣味やボランティア、家事などあらゆる「世界に価値を提供していく行為」を指します。すなわち、ニューエリートの概念では、かつては初めからエリートの圏外だった専業主婦のような人でも、エリートになりうるということです。

こうした価値観を保つためには、常に変わり続ける必要があります。なぜなら現状に満足しているだけでは既存の考え方にとらわれてしまいますし、自分が世界に対して与えられる価値も陳腐化してしまいます。

そもそも、目の前の世界を「自分が見たい世界」にするためには、現状を変えなければなりません。

だから変わり続けなければならないのです。

学び続けるための3つの方法

仕事に関する専門知識にしろ、趣味にしろ、ボランティアにしろ、学び続けることは難しいものです。

「今で精一杯だ」と思う方も多いでしょう。しかし、学び続ける人しかチャンスは掴めません。

とはいえ闇雲に何かを学ぼうとしても時間やお金に限界があります。そこでまずは以下の3つを実践するところから始めて見ましょう。

1.「インパクト」と「学び」で仕事を選ぶ

ここでいうインパクトとは、同じ時間で生み出す価値を指します。抱えている仕事をこのインパクトの大小と学びの大小で、「インパクト大・学び大」「インパクト大・学び小」「インパクト小・学び大」「インパクト小・学び小」の4つに分類します。

そしてそれぞれに以下のように対応していきます。

「インパクト大・学び小」…極力人の力を借りて行う。

「インパクト小・学び大」…自分への投資だと考えて、一定の割合で行う。

「インパクト小・学び小」…アウトソーシング、自動化する。

こうして良い意味での仕事の選り好みをすれば、自然と仕事の中で学び続けられるようになります。

2.「その道のプロ」に会うためにお金を使う

どんな人と接するかは、自分がどんな人間になるかに直結します。そのため自分がプロになりたいと思っている分野のプロとどれだけ多く会って話しているかは、ニューエリートになるための大きなポイントになります。

だからもし「その道のプロ」に会うチャンスがあったなら、交通費や飲食費などは厭わず、是が非にでも会いにいくべきです。

また会ってからも物怖じせず、その人の価値観や成功の要因、失敗経験やその際に学んだことなどを徹底的に質問すること、それが確実に自分の学びになっていきます。

3.「グーグルアラート」と「グーグルトレンド」で情報収集する

著者によると、自分が気になるキーワードをグーグルアラートに設定し、関連する最新情報についての通知が毎朝メールで届くように設定するなど、グーグルトレンドで多くの人が関心を寄せているトピックが何かをチェックし、得た情報をもとに詳しそうな人を見つけて「これってどう思うか?」と質問することで、自分で集めた情報が立体的になり、+αの学びを得るとされています。

つまり、その+αをもとにさらに詳しい人に話を聞くことができれば、学びの速度は一気に加速します。

こうして手に入れた情報をストックし、気になった理由や自分にどういった影響があるのかを考えて学んだ内容が自分ごととなり定着しやすくなります。

ここまでの一連の情報収集を習慣化すれば、自ずと学び続けるのが当たり前になっていくでしょう。

決断し続けるためにやるべき3つのこと

決断しなければ行動につながりません。行動につながらなければ変化はもたらされません。だからこそ変化し続けるニューエリートには、決断し続けることが必要なのです。

しかも単に決断をするだけでは不十分で、できるだけ素早く決断を下す必要があります。なぜなら大きな変化のきっかけはいつも偶然にやってくるからです。

そのため、きっかけをつかむには決断の速度が求められるのです。

決断の速度をあげるには論理ではなく、直感を使います。そうすれば素早く行動につなげられるほか、自分の価値観に近い判断を下すことが可能です。

ただしやみくもに直感で判断していては、いつまでたっても「一か八か」の域を出ません。直感的な判断をする場合には、以下の3つのことを実践しましょう。

1.自分の決断の間違いを裏付けるエビデンスを探す

人間は決断を下した瞬間から、その決断を正当化しようとして自分に都合のいい事実だけを見るようになります。このバイアスによる致命的な決断ミスを防ぐためには、自分の決断の間違いを裏付けるエビデンスを探すのが一番です。もし間違っていたら、すぐに戻って修正すればいいだけです。

2.小さな失敗・環境変化で直感を磨く

小さな失敗を繰り返して、その都度学びを得ていれば次第に直感が磨かれていきます。また仕事の環境を変えるなどして脳に刺激を与えてやると、これもまた直感を磨いてくれます。

3.ポジティブなフィードバックで失敗を修正する

直感で決断を下した結果、失敗をしたとします。その際は「何がダメだったんでしょうか」などとネガティブなフィードバックを求めるのではなく、「どうすればもっとうまくできたでしょうか」「次のためにできることを教えてください」といったポジティブなフィードバックを求めるようにしましょう。

ポジティブな方が自分もフィードバックを求めやすくなりますし、相手も悪いところを指摘するより気分良くフィードバックができるからです。

最後に

ニューエリートにスタートラインは関係ない

ここでいう「ニューエリート」という概念は、その人の価値を現在のスタートラインとは無関係に「一定期間での成長度合い」で考えるところです。

そのため、自分自身に劣等感を感じている人でも、全員がニューエリートになれる可能性を秘めているということになります。「これまで」のことを振り返ることも大切ですが「これから」について考えることも重要です。

まずは行動しましょう。そして「学び続けること」と「決断し続けること」を実践してみると良いでしょう。

.jpg?1559294376)