採用したいと思う人材に共通しているものとは|ネオキャリア 宇田川奈津紀|unistyleインタビュー

18,763 views

最終更新日:2018年09月25日

企業の人事が「採用したい」と思う人材に共通しているものはなにか。

一言で言うならば「優秀である人」が採用されると思いますが、”優秀さ”とは人によっても異なるものだと思います。

今回は様々な業界で様々な人材の採用をし続けてきた株式会社ネオキャリアの宇田川 奈津紀さんに、採用したいと思う人材についてお聞きしてきました。

あだ名は、“メスライオン” 。大学卒業後、大手旅客サービスの乗務員として入社し、その後大手人材系企業にて営業として勤務。ヘッドハントにより大手福祉系企業へ移籍するも2年後、解散により退職。広告業界での新規事業の立上げを経て再び人材業界へ戻る。 IT企業をメインクライアントとして営業として活動後、人事として人材業界で培ったノウハウを活かしダイレクトリクルーティングの確立や新卒・中途採用、採用ブランディングを統括。 また、人材会社にて社内向け営業研修セミナーや年間約1500社が受講した人事向け採用セミナーの講師を務める。2018年4月にネオキャリアに入社。CEO直属の特命採用責任者兼中途採用責任者として高難易度の採用に挑戦し続ける。

◆株式会社ネオキャリア HP

◆メスライオンと呼ばれる理由

優秀な人材=”能力の高さ”だけではない

これまでのストーリーと未来のビジョンを語れるか

私はこれまで新卒・第二新卒・中途・専門職(エンジニア、クリエイター等)など多様な採用を長年してきましたが、「採用したい人材の共通点」を挙げるとすれば、「これまでの人生を語れる人」や「こうなりたいという未来を描けている人」に対しては採用意向度がぐっとあがります。

もちろん、これまでのスペックや経験もある程度大事ですが、結局採用している人は、こうなりたいという「未来」を描いていて、その未来と企業を重ね合わせて考え、語れる人なんですよね。このあたりが語れると、極論ですが採用しない理由がなくなっちゃうんです。

言い換えるなら、 採用したい人=興味があるからこそ質問をたくさん持ってくる学生といったところでしょうか。

手当たり次第企業研究をしてくださいと言っているわけではありません。自分の未来と重ね合わせて考えてきている学生は、「こうありたいんですけどその会社でどんな経験が詰めますか」「この会社に本気で入りたいので会社についてもっと教えて下さい」といった前のめりな姿勢でくるんです。やはりこういう学生にはこちらも向き合う姿勢が前のめりになりますね。

いつも学生と話す際に 「就活って何だと思いますか?」って聞くんですが、多くの学生を見てきて思うことは、「世間一般で言われる”こうあるべき”」という固定概念が先行しているんです。聞きたいことがあっても落とされたくないから当たり障りのないことを語ったり質問したりこれでは本質がお互いに見えないと思います。私は”それは個性を重視する会社をみてないだけなんじゃないか?”と思っていて。

自分の聞きたいこと、挑戦したいことをぶつけてみてそれを受け入れてくれる会社を探す、というのが人事経験を積んだ私が思う”正攻法”なんじゃないかなと思っています。

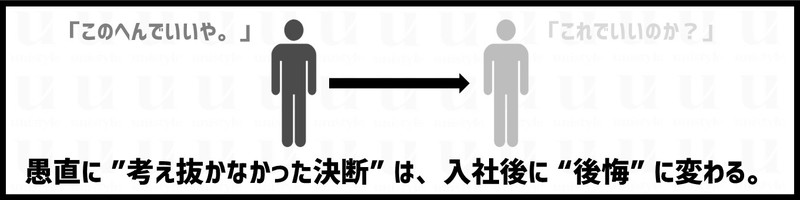

苦しいけど、自分について愚直に考え続けることが近道

繰り返しになりますが、自分の将来をどうしたいかについて真剣に向き合っている人を採用したいと思っていて、それができている人は過去とも向き合っているし、就活で出会う企業に対しても真剣に考えています。自分自身の中にある答えが合っているかは分かりませんが、愚直に考え続けるということは想像以上に大変なことですし、大切なんですよね。そしてきっと、真剣に考えて出した答えであれば、後悔もないと思います。

20年間の人生において就活は一番自分について考える時間だと思います。自分の人生と向き合うことってとても辛いこともときにはあると思いますが、そこで考え抜けないで「このへんでいいや。」といい加減に意思決定してしまうと、入社した後にも「これでいいのか?」と迷って転々としてしまう。そんな人がたくさんいます。

キラキラした目で「御社に入りたいです!」と言われたら「なんで入りたいの?」という質問をします。この質問に会社と自分の将来を重ねて答えられたら、次は「一緒に働こう!インターンして自分の目で確かめてみる?」ってなるわけです。

チャンスを手に入れるかどうかは、最後は情熱が大切だなってつくづく思いますね。

興味があること全てを書き出してみることが、最初の一歩

私はどの学生と話しても必ず1回では決めつけないようにしています。

「少し的はずれなことを言っている。」

「就活で疲れているのかな。」

そんな違和感を覚えたら(聞いてはいけないことを除いた)パーソナルな話をするようにしています。そもそも何に興味を持っているか、友人関係、何に対して劣等感を持っているか、などあらゆることを人事としての目線ではなく”一人の人”として話すんです。

興味を全部書き出してあげて、それを元に二回目は大学に私が出向いて話したりします。採用面接は基本的に企業に学生が赴いて行われることがほとんどだと思うんですけど、それだとこちらのテリトリーになってしまってなかなか本音で話してくれたりしない。

でも、学生のテリトリーに入ると段々心を開いてくれて、今何に悩んでいるか、本心が分かるんです。少し私の人事としての採用テクニックのような話になってしまったんですが、伝えたいこととしては、優秀さとは能力の高さだけではなく、自分の未来に対してどれだけ真摯に向き合って考え抜いているかだと思います。

理論武装は本質的ではない。”本音かどうか”を人事は見抜いている

就活テクニックは多く存在していますし、特に上位校の学生はロジックの通った自己PRや志望動機を作るのは得意だと思いますので理論武装をして面接に臨むことが多いように思います。でも、実はその武装は人事には簡単に見抜けてしまうんですよね。人事も就活を経験し「人」のスペシャリストとして多くの学生に会ってきているので。

今は限られた期間の中で集中的に企業を受けなければならないようなスケジュールになっているので一つ一つのステップを進めていくことが大変であることも理解しています。ただ本当に自分がどうなりたいかを考えているかいないかはすぐ分かります。

要するに「自分の本心はどうなのか/何をどう伝えようとしているのか」を人事の私は見ています。求人票に乗っているような質問をされると、本心としてはうちに興味がないんだろうなと思ってしまいます。

自分の将来を見ていれば会社の将来と重ねるのは当然だと思いますし、調べればわかるようなことも聞かなくなるはずです。もっと前向きな質問がたくさん出てくるはずなんですよね。

そして「生き生きしているかどうか」も重要視しています。

「3年営業をやってそのあとマネジメントしたいです。」といったよくあるフレーズを聞くと「それ楽しい?」と思っちゃうんですよね。本心でそう思っているのであれば問題ないと思いますが、その会社のロールモデルのような人に感化されて「そうならないといけない」という思考が働いている場合は、根本的に生き生きしているとはあまり思えないんですよね。

心にもないことを言って内定をもらっても幸せにはなれない

内定はゴールじゃない

私は就活と恋愛は似ているとよく言います。

「失恋」しないためにも、嘘はつかないで欲しいと思っています。なぜなら、嘘をついてまで人と付き合ったとしても、おそらく幸せにはなれないと思うからですね。個人的には、企業側もできるだけ嘘になるようなことは控えないといけないと思っています。

就職も同じで、自分の気持ちに嘘を付いてまで入社してもきっと幸せになれないです。自分が情熱を持っているかどうかを何よりも大切にして欲しいです。心にもないことをいって入っても、その後嘘のオーバーラップが出てしまうのは目に見えていますから。

ですので、重要なことは、その先の人生が最も大切であり、内定そのものはゴールじゃないということを正しく理解することだと思います。

興味のアンテナを高く掲げることでリスクを最小化する

一点集中には、集中するあまりチャンスを逃してしまうリスクもあるんです。

よくある失敗談としては、志望業界を一つに絞ってしまってうまくいかなかったケースですね。時既に遅しで、周りを見渡すと大抵の企業が募集を終了しているんです。私自身もその経験をしているのですが、だからこそ伝えたいのが、”興味はないけど一度行ってみること”が大事で、常にアンテナは高く掲げておいて損はないと思っています。

昔話になりますが過去に慶應義塾大学の学生と就職相談でお会いしたのですが、彼は金融を志望していました。ご両親も金融業界に勤めておられ、ゼミの先生も金融を勧めている。幸か不幸か彼は金融にしか目がいかなくなり、金融しか知らないまま選考に行ってみたら全部落ちてしまって、この先どうすればいいかわからなくなってしまった学生がいました。

彼にはそのとき「例えばIT×金融も金融だよね」と視野を広げるお手伝いをしたんです。第一希望の企業から内定をいただければ問題ないかもしれませんが、固定概念やあるべき論を強烈に持ってしまうことは一歩間違えるとリスクにしかならないと思います。

また、視野が狭まっていると友人は受かったのに自分は落ちたということに引け目を感じて気持ちが沈んでしまったりするんです。そんな学生には自分が落ちたという引け目じゃなくて「将来で勝負してほしい」と提案しています。特定の業界への固執を解くことで生まれる新しい可能性はたくさんありますからね。

最後に伝えたいこと

1社に骨をうずめろとは言えないですが、「この会社だ!」と思えた会社に入社してほしいと思っています。

自分が「これだ」と思える会社に出会って欲しいですし、出会うために行動できているか?ということをもう一度考えてみてほしいですね。

そして、人生でこれだけ自分のことを考えられる時期なんてなかなかないです。とても苦しいことだと思いますが、自分自身の未来を突き詰めて考えられる機会はそうそうないので、この時間を大事に楽しんで欲しいですね。