現役行員が語るメガバンクの2年目行員の特徴

29,401 views

最終更新日:2020年12月15日

こんにちは、16卒の都内メガバンクに勤務している者です。就職活動生に(なぜか)人気のある銀行業界ですが、メガバンクで勤務する人間が日頃どんな業務に従事しているのか、周りの同期の働きぶりはどうなのか、気になったりすることはありませんか?

「OB訪問しているからそんなことは知っている」という方もいらっしゃるかもしれませんが、1学年で500人近くいる銀行員に数時間インタビューしてわかることはたかが知れているという考え方もあると思っています。

そこで今回は、メガバンク2年目の行員の実態をレポートしてみたいと思います。

仕事が楽しいと公言している同期は2割もいない

500人同期がいれば色々な人がいるわけで、既に1割以上辞めました。

ちなみに、仕事が楽しいと公言していたり、日々の仕事ぶりをいきいきと語る同期は肌感覚で2割もいないかなというのが印象です。

研修で近況報告し合ったりすると、支店でのきつい仕事ぶりに「早く本部にいきたい」と泣き言を言っている始末。日々の業務に忙殺され、就職活動の時の勇ましさや夢はどこにいったのかという人が多いという印象を受けます。

余談ですが、支店削減の時代の潮流から、以前よりも本部への希望を出すと通りやすい傾向にあるようです(きつい仕事から逃げた方が本部の仕事で結果を出せるのかは疑問ではありますが)。

2年目までにFP2級必達など、各年次で絶対に取らなければならない資格やテストがあるのですが、1年目終わり頃から先頭集団に離される人達が現れ始めます。テストが悪くても営業成績が良ければ問題ないじゃないかと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、銀行の場合テストや資格で良い成績を修められる実力があって初めて実績を残せる場合が多いので、その点誤解はされないほうが良いと思います。

ひたすらノルマ達成のためにつめられる

どのメガバンク、支店もそうだと思いますがノルマ達成に対する上司のこだわりが半端じゃないです。「数字が上がるまで帰ってくるな」とか平然と言われたりします。

すごく凹んでいる机や壁があったりする支店もあります(なぜそうなっているのかは想像におまかせします)。実績はグラフで掲示される支店もあるので、数字が上がっていない人は居心地が非常に悪くなってしまうという事態も発生します。そんなわけで、鬱で辞めていく人も一定数います。ちなみに、ノルマを達成しても褒められたりせず、というかやって当たり前という雰囲気すらあるので、「自分は何のためにこんなに頑張っているのか」と目的を見失ってしまう若手もいます。

新規営業をしている2年目が多い

貸出や運用提案など基礎的な研修は1年目に受講し終わるので、2年目の行員は支店周辺の会社の飛び込み営業をしているケースが多い印象です。

既存取引先もケアするのですが、現在のトレンドとして企業は内部留保を溜め込む傾向にあるので、恒常的に資金需要があるわけではありません。新規営業は30社回ってその中で1社でも担当者と会えれば運がいいと言われるので、ここでも心を折られる若手が出現します。

昔は夜11時頃まで働いていた時代もあったようですが、現在は三六協定の遵守が求められるので、1ヶ月の残業時間は45時間以内(=1日多くても2時間程度しか残業はできない)となります。限られた時間の中でどれだけ多くの会社を回れるかが肝要になっています。

結婚した同期など各諸比率

生き急いでいる同期はごく少数で、同期550人のうち結婚した同期2%、子どもが生まれた同期1%程度です。結婚内定だと2割くらいな印象です。

支店では定期的にゴルフコンペがあるので、ゴルフを嗜む同期は9割程度と圧倒的です。取引先と接待ゴルフに行くケースもあるので、上に上がれば上がるほどゴルフの腕を上げる必要があるとも言い換えられます。

最後に

筆者としてはノルマ達成のためにどう行動するか考えるのは苦ではないので、銀行の仕事はやりがいがあると感じています。それ故に、同期の話を聞いたりすると違和感を感じたりもします。

そのような事態を生じさせる根本的な要因の一つは、就職活動時代に銀行の仕事を見極めきれなかったことではないかと思います。楽な仕事では決してないですし、辛い局面も頻繁にやってきます。だからこそ得られるやりがいも大きいと思います。

これから銀行業界を目指す就職活動生の皆様はその点を認識したうえで、今後の活動に励んでいただければと思います。

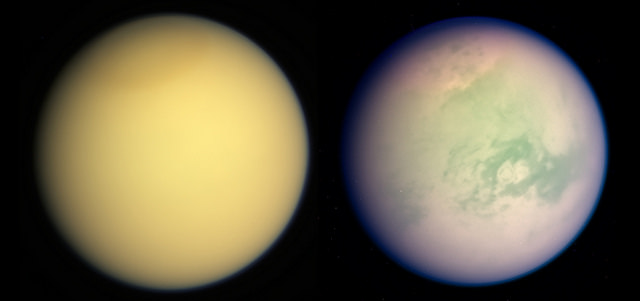

photo by Kevin Gill

.png?1602128798)

.jpg?1427073687)